五十嵐大介作品集《環世界》《凌空之魂》收錄了1993年至2014年生涯16部短篇作品。

裝作什麼都懂的愛好者,是藝術最大的敵人。

──尼可拉.度.史達爾,引自《故事說不停.這麼冷的天,還是不要邊走邊看天空比較好》

童年的時候我就是一個愛幻想的孩子。冬天縮在被窩裡,想像自己是一頭冬眠的熊,側耳透過床板聽到樓下爸媽工作的聲音,則是熊的夢。夏天爸要我去放下騎樓帆布遮陽時,身高不夠的我會趁機跨坐在他的「鐵馬」上面,把鐵柱上的繩子放鬆,那一刻我總覺得自己是《北海小英雄》裡的海盜的一員。因為家裡不准我養動物,我會蹲在商場天橋上賣藍色「海和尚」(短指和尚蟹)的小販前面,一天小販跟我說,用一條細繩綁在某隻特別的海和尚右手的螯上,牠就會帶我一路走到海邊……。

這毛病一直都改不掉,嗯,也許是不想改罷。幾年前我為了《單車失竊記》的出版做了一趟從北到南的單車談書之旅,在艱苦的時候(比方說騎著沒有變速的老車進入南投山區,或前往嘉義時遇到大雨),我會想像自己是騎的不是「鐵馬」,而在駕駛一艘單人潛艇,打開車燈夜騎時會看到深海魷魚近在目前,往下坡俯衝時背後海底火山正在醞釀爆發;而終於接近每天行程的終點(某一家獨立書店)時,我會連響鈴鐺,想像自己跟某座塔台裡寂寞的信號管理員通話——到了到了。

很長的一段時間,我不知道這是不是「正常」的,特別是一個中年人還跟孩童時沒兩樣,在日常生活的每一段空白沉溺於日夢。不過我心底深處並沒有為這事感到羞愧,因為我知道,像我這樣的人並不少,而且這些日夢,是像我這樣的人能在人世還算活得堅強的理由。

幾年前我讀到五十嵐大介,更讓我起了這樣的想法:日夢是將不完美世界詩意化的催化劑,擁有日夢的人是幸福的。

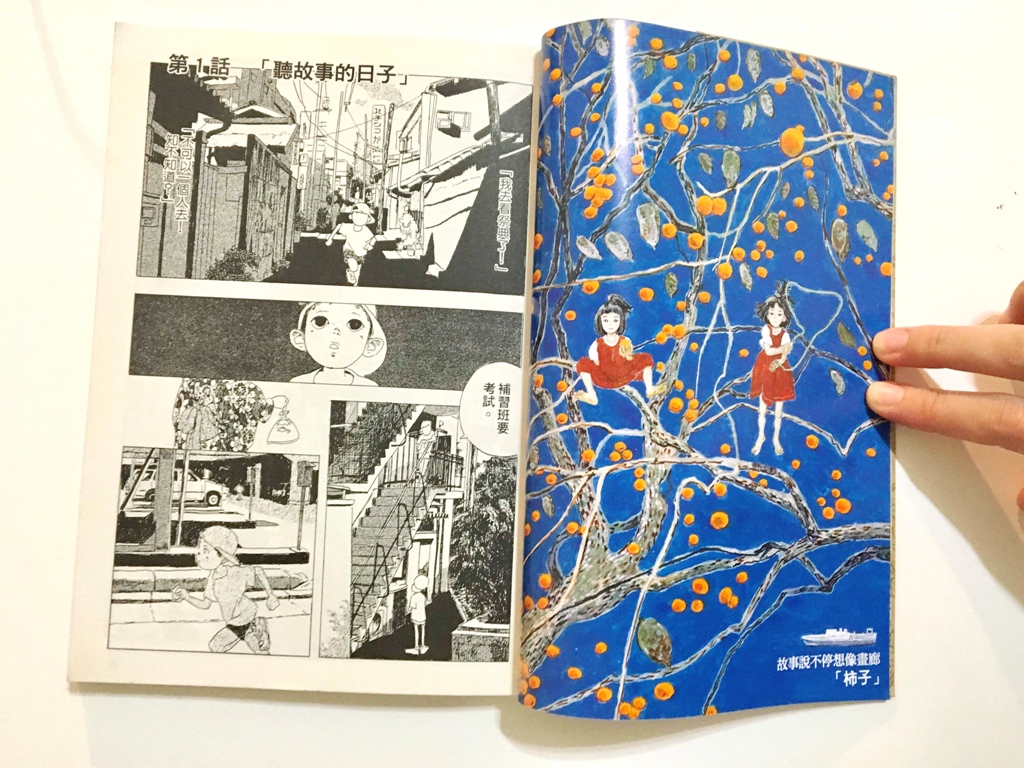

忘記多少年前,我翻到一本叫做《故事說不停》〔注1〕的短篇漫畫集 ,沒想到一翻就停不下來。裡頭的故事或傳統或科幻、或像是生活切面或是故事的開頭,有的甚且只是靈光一瞥,無頭無尾的幾個畫面。對當時還以為理論真是解讀藝術法門的我來說,還短暫地起了「這能算是故事嗎?」的念頭。

《故事說不停》書封(1999年東立版)。

不管如何,畫面跟故事同樣吸引人:賣人魚的小販、住在冰箱裡的孩子、從馬路拐進看不見,從後街轉進同一條的小巷卻可以看見的三隻貓;看過龍的屍骸的標本製造者、會發出鈴聲的少女、和蟾蜍交換眼睛的女孩、想要昇天化為天龍的赤龍(蚯蚓),成為尋找風鈴使者的小學生……透過五十嵐大介的筆觸,讓人不可自拔。我不禁想,這不就類似我這幾年一直以來思考的「小說感」嗎?「小說感」並不是成形的故事,它比較像是故事的「芽」,有直覺的植物採集人才看得出來那是珍稀植物的嬰兒期。

在第一集的《故事說不停》最後,五十嵐大介畫了一則為什麼畫這本書的說明,他說,〈お囃子が聞こえる日〉(第一話,東立版原譯〈聽故事的日子〉,短篇集《凌空之魂》裡譯為〈聽得見廟會樂音的日子〉)就是他開始畫「故事說不停」的開始。

我曾多次在演講時提出在故事載體眾多的時代,「說故事」已經不是小說的專利。說故事的形式從最初和口傳文學的傳統密切相關,發展成戲劇、古典小說到現代小說,又演化出電影、漫畫、現代戲劇等新形式。這些形式的「說故事」講的並不是同一件事。比方說我在另一篇文章曾經提到,電影和漫畫都是用影像說故事,前者的時間流較為固定(由導演決定讓觀眾看到故事的時間順序以及觀看節奏),後者則較為自由(讀者可以自由往前或往後不定點、不定時翻閱),這也就形成了「連環圖畫」特殊的魅力,也是它的「故事」的特徵。適合漫畫的故事不一定適合電影,這是並非所有的漫畫都適合拍成動畫的可能原因。

早期電影技術還不成熟的時代,很多畫面是「拍」不出來,或拍不到位的,彼時連環圖畫當然更有優勢。即便現在電影技術一日千里,手繪的「想像力」還是非常「低成本」的。更別說手繪連環圖畫的「分鏡」,往往和高明的導演與剪接師的合作一樣,創造出讓讀者難忘的「風格」——有時候「不動」才是它的魅力。

比方說,在台灣漫畫家中,我最喜愛的兩人就是鄭問與阿推,鄭問我已專文談過,他的風格建立在單幅彩墨上。「不動」是我們可以細細品味的關鍵。而阿推的分鏡手法與獨特線條讓人一讀難忘,直到現在《咯裂滋》的某些畫面依然深植我的腦海,好像我的腦曾經跟著他每一幅畫的線條走過一遍似的。

《故事說不停》是五十嵐大介二十幾歲的作品,在當時他的作品早已顯現出強烈的風格——包括寫實與奇想違合又協調的展現,壯闊又細膩優雅的自然畫面,以及他獨特的「故事」——不是小說感的故事,不是戲劇感的故事,而是充滿「漫畫感」的故事。

我因為《故事說不停》,陸陸續續從二哥那裡讀到五十嵐大介的其他作品,包括《海獸之子》、《小森食光》,這次則因為出版社的關係,補足了像《南瓜與我的野放生活》這樣的小品,以及《環世界》、《凌空之魂》(短篇集)和《Designs》的開篇。再加上《魔女》,讀者終於可以看見五十嵐大介建立起來的世界。

我愈著迷於五十嵐所建立起來的世界,就愈感嘆二十幾歲時他從中學筆記裡創造出來的那數十則《故事說不停》,已預示了他的故事路線與畫風。

五十嵐大介的作品有兩條主線:一是思考土地環境與人之間關係的寫實風格,一是以奇想或未來世界做為藍圖的超寫實漫畫。與只畫超寫實題材、著重「人類創造物」(比方說太空飛行物、科幻城市)的漫畫家不同,五十嵐大介的幻想與未來作品一定會出現自然生物與環境,並且都是重點。

因此,我以為這類作品幾乎都根基於他的「寫實經驗」。旅行、在田野間耕種時對生物的觀察,促成了他用寫實技法來表現超現實題材的意圖,而這意圖又可以再分成兩路:一是對自然界「感受」以及「迷惘」的遐想;二是對科技滲入人文與自然之後的憂心或反省。或許可以這麼說,五十嵐大介的超寫實作品「非常寫實」,因為那一面是他日夢的日常,一面是他在觀察自然、生活其間時的反思,他的作品因而有一種「深根」之感。這是我在讀某些科幻或奇幻類型漫畫家感受不到的。

其次,五十嵐大介的作品裡有一種感傷的詩意,不是哀傷的詩意,而是感傷的詩意。

在《海獸之子》中,性格率直火爆的琉花因為使用暴力導致退出社團後,在漫長的暑假裡,意外遇見了海和空這兩名神祕少年,他們從嬰兒時期就在海中由儒艮養育長大,因此能接收常人接收不到、來自大海的訊息,並且有召喚海洋生靈的能力。在《魔女》裡,因為熱帶雨林的開發而失去情人的咒術師克瑪露,經年累月的研究和學習魔法,一心成為魔女。然而,無論她的野心和力量如何強大,仍然沒有被世界所認同。在短篇〈環世界〉中,人類希望實現物理學家弗里曼.戴森在1972年倡導的計劃:讓大部分人移居到小行星上去,這計畫卻是出現了一批適應宇宙環境勞動力的新生物,開展出了長篇《Designs》的故事……。這些看起來像是典型幻奇文學(la littérature fantastique)的種子,在五十嵐大介的筆下,呈現出兩個特色。

首先,五十嵐大介的畫面,常常出現連續的「無言風景」,讀者隨著他的分鏡看著一幕幕具音樂感的畫面過去,沉浸在心靈的聲音裡。那往往不是賽博龐克(Cyberpunk)故事裡既先進又懷舊的城市場景,反而是我們「共感」的畫面——山巒、海浪、彩虹、森林……裡頭點綴著活躍其間的生物。附帶一提,五十嵐大介對繪製真實生物毫不馬虎,比方說即使是一閃而逝的蝴蝶,也都準確畫出比例與種類特徵。

即使是一閃而逝的蝴蝶,也準確畫出比例與種類特徵。(圖 / 《Designs》(1)內頁)

其次,五十嵐大介本身有很優秀的文字能力,搭配「無言風景」,往往會讓人沉吟再三:

現在,我們可以在同一時間知道地球的另一邊發生了什麼事,就算要到當地,也只需一下子的功夫。然而,在這以前必須花好幾個禮拜的時間。因此地球可以說是萎縮變小了。(正因為如此星星變得好遠,愈來愈難看見。)這麼一來,隨著「星星與地球之間的空隙」與日俱增,星星的心便被擠得掉下來了。那就是所謂的星子。(《故事說不停.抓星子》)

世間萬物本來就都有他原本的韻律……你應該有過這種經驗吧?明明就是照片、畫卻感覺得到律動,在河邊撿石頭,為什麼這麼多石頭,偏偏會選中這一顆呢?就連被景色感動、喜歡上某人,說不定都是韻律相契合的緣故。如果韻律造就這世界,那我們所看到的世界說不定就像歌一樣……(《海獸之子》)

用語言思考,將無法超越出語言以外的事。(《魔女》)

狗可以辨別出誰害怕自己,青蛙則可以辨別出誰想傷害自己。感情的波動會反映到生理上的變化,一點點汗水、大腦分泌的化學物質,種種細節都逃不過狗的鼻子,和青蛙的耳朵——

倘若把犬類感受的世界強行置換到人類這種視覺動物身上……

那種體驗就像是用一台攝像機在固定機位,連續拍攝數日,再把拍好的畫面在大腦中飛速重播——幾小時前有一輛自行車駛過,15分鐘後有個小男孩摔倒在地,他磨破了手腕疼得哇哇大哭,那孩子當天吃過什麼、穿著衣服的材質,孩子的奶奶跑過來把他抱起來,她患有白內臟和內臟疾病,等等等等。

這就是狗的「環世界」。(《環世界》)

(圖 / 《環世界》內頁)

這些像是《小森食光》、《南瓜與我的野放生活》這類田野題材更適合出現的文字,在幻奇題材的作品裡出現,現實的觀察與反省和日夢織造一起,成就專屬於五十嵐大介的詩意。

五十嵐大介曾在訪問時提到,自己中學時就喜歡在筆記本上畫畫,當時受到科幻動畫大師押井守(《攻殼機動隊》導演)作品的影響,描繪的是沒有對白的無聲漫畫。大學畢業以後開始摸索畫技,畫出〈お囃子が聞こえる日〉、〈未だ冬〉(台譯〈冬未了〉,收錄在去年出版的短篇集《凌空之魂》中)等作品投稿,後來落選了。他把落選的兩篇作品重新投稿到講談社青年漫畫雜誌《月刊 Afternoon》,獲得 Afternoon 四季賞的冬季賞,從此走上漫畫家之路。之後他曾到處去住宿旅行,繼而從事自給自足的農村生活。

以身體認識世界的五十嵐對那些毫不容情開發雨林、將野地轉為城市,以及漠視生物的人們漸漸產生反省(我認為他對這些人與公司是不具好感的,《Designs》裡出現的大公司,就是以現實中的基改大廠「孟山都」修改的命名),而「小森」則成為他作品裡寄託的烏托邦。

《Designs》裡的大公司「山孟都」,就是以現實中的基改大廠「孟山都」修改的命名。

這又讓我再想起五十嵐大介的處女作〈お囃子が聞こえる日〉。這篇譯為「聽故事的日子」,等於是譯者加上自己的詮釋了(故事裡並沒有聽故事的橋段),在《凌空之魂》裡,譯者黃鴻硯改譯為更貼切的〈聽得見廟會樂音的日子〉。我覺得如果擅自把篇名號去除(並暫時忽略「お囃子」特別指的是祭典傳統音樂某些特殊的曲調),或許意外地,可以當成作者的創作宣告——在創作「聽見樂音的那一天」後,就開始「故事說不停」,豈不是很貼近五十嵐作品裡浪漫的神祕感?

〈お囃子が聞こえる日〉,舊版譯為「聽故事的日子」。

在那篇作品裡,一個孩子在祭典期間獨自行動,一個神祕的小販問他是否獨自一人,孩子說同學等一下就來了,小販說那就好:「因為有時候當你不知道自己身在何處時,如果沒有人可以呼喚你的話,你可能就再也回不來了。」後來蹲下綁鞋帶時,孩子果然跨入了那個無人之處,那個「蟲兒們的地盤」——原來蟲兒們為了躲避祭典時嘈雜且占據牠們生活地的人群,只好遠避他方。

在另一篇〈弔客〉裡,描寫通過城市的第一班列車,沒有人坐的車廂裡,總會有人為那些因為城市而死亡的昆蟲和動物哀悼而低聲交談。樹不見了,沼澤昆蟲雖然不斷增加,卻再也找不到食物。弔客們在那節車廂,討論人們是否善用那砍掉的老櫸木。五十嵐大介正是那弔客,以萬物之眼,為我們說故事——專屬於漫畫世界的故事。

《環世界》裡有一篇〈正吉和奶奶〉,畫的是因為老去而逐漸縮小的奶奶,她後來小到比昆蟲還小,因此外出時目睹了驚心動魄的蜈蜙和毛毛蟲的殊死戰鬥。正吉找回縮小的奶奶,對她表達歉意,奶奶卻說這是她一生最滿足的時刻——如果不是變成跟昆蟲一樣的大小,又怎麼會把蜈蜙當成「龍」,看到這世界每個角落都在上演的,壯烈又淒厲的生命鬥爭之美呢?

如果不是變成跟昆蟲一樣的大小,又怎麼看到這壯烈又淒厲的生命鬥爭之美?(圖 /《環世界》內頁)

對我來說,這就是五十嵐作品精神世界的核心。為了「對抗」毀棄自然、消滅日夢的「惡的科技」,五十嵐找到的方式便是化為其他生物的眼睛——狗的環世界、蛙的環世界……眾生的視野,也就是眾神的視野。因而在《Designs》裡,透露出對基因編輯(改造)憂心,也就不難理解。

而我心儀(且折服)的正是這樣的五十嵐大介,他強調實踐,卻也常年做著日夢;他知道自己過於浪漫,不敢裝作什麼都懂,因而不斷用田野經驗與得到的知識裝載進自己的創作裡;他是空想的踏實主義者,是身體在勞作,心靈在日夢的漫畫詩人。

最後,在「星星變得好遙遠」的成人世界,我想請你找到時間的空隙,給自己一些「抓星子」的時間。如果你還不是五十嵐大介迷,相信我,如果你是那種還會抬頭看天空的人,趁這次出版社新譯的幾部作品,打開任何一部,你必定就會是了。

〔注1〕因這套《故事說不停》已絕版,這次多虧漫畫家小莊借我,才能重覽印象已模糊的一些細節,僅此致謝。

作者簡介

現任東華大學華文文學系教授。有時寫作、畫圖、攝影、旅行、談論文學,副業是文學研究。

著有散文集《迷蝶誌》、《蝶道》、《家離水邊那麼近》、《浮光》;短篇小說集《本日公休》、《虎爺》、《天橋上的魔術師》,長篇小說《睡眠的航線》、《複眼人》、《單車失竊記》、《苦雨之地》,論文「以書寫解放自然系列」三冊。

曾六度獲《中國時報》「開卷」中文創作類年度好書,入圍曼布克國際獎(Man Booker International Prize)、愛彌爾‧吉美亞洲文學獎(Prix Émile Guimet de littérature asiatique),獲法國島嶼文學小說獎(Prix du livre insulaire)、日本書店大獎翻譯類第三名、《Time Out Beijing》「百年來最佳中文小說」、《亞洲週刊》年度十大中文小說、臺北國際書展小說大獎、臺灣文學獎長篇小說金典獎、金鼎獎年度最佳圖書等。作品已售出十餘國版權。

吳明益專訪:

《苦雨之地》,太初有字──重新定義小說的可能:專訪吳明益

細節打造的聖殿──吳明益《單車失竊記》

《浮光》吳明益:最初之火微小而明確地被點燃

延伸閱讀

回文章列表