繪本作家陳志勇。(圖片來源 / wiki)

1974年出生在澳洲的陳志勇(Shaun Tan),父親是馬來西亞華僑,在1960年代移民澳洲,母親則是澳洲人。他成長於澳洲西部城市柏斯(Perth)北邊郊區,在學時就有畫畫高手的稱號,多少彌補了「總是身為班上個子最矮的孩子」的缺憾。青少年時期,他就開始在雜誌上為科幻小說與恐怖故事畫插圖。

1995年畢業於華盛頓大學藝術系以及英國文學系,目前定居墨爾本,專職繪本創作。圖畫書作品榮獲許多國際大獎,包括林格倫獎(ALMA)、世界奇幻獎(World Fantasy Award)等。他的筆觸細膩,擅長建構出一個超現實的世界,以夢幻般的情節與圖畫,表達出對社會、政治與歷史的獨特感受。他也從事電影設計,曾擔任好萊塢動畫片《瓦力》與《荷頓奇遇記》的造型藝術師。他與澳洲的動畫公司合作,共同執導自己的同名作品《失物招領》(The Lost Thing),並於2011年榮獲奧斯卡最佳動畫短片獎。作品有《抵岸》《別的國家都沒有》《蟬》《大城小傳》等。

繪本譯者黃筱茵越洋筆訪陳志勇,請他談談創作圖文書的種種思考,內容深刻精彩,不容錯過。以下為這次的訪談。

Q:閱讀您的作品,覺得浩瀚世界裡的一切都是您畫布上的題材。這雖然是所有藝術家同樣面臨的工作,在童書創作者間卻不那麼常見。您的作品觸及「可見」與「不可見」的世界,想像、記憶與現實,甚至還有更多更多說不清的。對您來說,創作的初衷是什麼?是不斷嘗試用不同方式對世界表達你看見、感受到的?還是尋找一個自我暫時停泊的位置?

A:我很確定我的初衷與這兩者都有關,從外在的面向去檢視這個世界,同時也向內觀看我自己。繪畫讓我經常思考這其間種種,也就是,你試圖去了解並再現的那個外在世界,同時也是由你的內在所建構出來的──那存在於你的大腦裡、你的靈魂裡、你的想像力中,或者所有你想為它取的名字或想得到的說法。就某個意義而言,它既是事實,也是虛構的;既是真實的,也不是真實的。

回到你的問題上,關於最開始想當藝術家的初衷,那很難回答呢。部分原因是因為那種想法很早就萌芽了(我相信很多藝術家也都是這樣),我沒辦法真的記得自己一開始對畫圖或觀看繪畫感到興奮是什麼時候的事了……我覺得所有很小的孩子們都是藝術家,他們也全都明白(但也許不完全是有意識的),他們對於這個世界的探索,和自己的想像力其實約略是同一回事。我從來不曾下決定要成為藝術家,不過畫畫和寫作是我能做的事,而且我非常樂在其中,然後,我也漸漸上手到足以用它來維生,便一直從事這樣的工作。

Q:從《別的國家都沒有》到《大城小傳》,您思考的層次不論在圖像或故事的文學意涵都更豐富,也令人著迷。有趣的是,圖像上似乎刪減了多餘的要素,傾向簡化,加深了氣氛的烘托;故事文字則更像建築了一座會不斷旋轉的塔樓,觀者會因所在位置的不同,看見相異的風景。這樣的結合使您的作品有如神祕的萬花筒,不斷在讀者腦際重組不同的意涵。您是否有覺察到這種同時簡化與加深作品涵義的矛盾與有趣之處呢?

A: 是的,但我並不總是有意識或特別計畫好要這麼做的,這跟講故事、畫一幅圖(或同時做這兩件事)時「感覺對了」更有關聯。我通常會寫很多草稿、畫很多草圖,而且每次我在測試一個想法、一種情感或一種情節時,都會這樣做。

有時候草圖太隱晦或太神祕,感覺上似乎沒辦法真的呼應真實生活;還有些時候,作品太清晰或是被特定訊息或想法綁住,就會失去能量或延展性。也就是說:作品不夠神祕,就不足以讓讀者的詮釋保持開放。我的創作過程是從某種夢幻的印象開啟,是一種「感覺很有趣、卻很難理解的意象」,比如,工廠工人們騎著一頭巨大的氂牛,或一個個子超小的交換學生到你家來住,或是發現一隻魚長著你的面孔……。寫作與繪畫的過程就是更進一步去探討這些印象,不過不能失去一開始讓它們這麼有趣的特點,那種謎樣的特質。所以,我不是真的去解釋它們,只是去闡述那個想法或感覺。

在繪畫中那似乎相當簡單,我覺得所有畫下來的圖像,內在都是沉默又奇異的、帶有懸而未決的成分。寫作,如你說的,有點像是旋轉的塔樓,你必須要避免「一目了然」、避開確切的意義或詮釋,藉由某種扭轉或旋轉、彰顯與隱藏來揭露,正如同所有作家們一直在做的事一樣。文字有其定義,或是被人們假設的定義,它承受歷史與文化的重量,因此你必須要與那些東西玩一點遊戲。你問了一個好問題,我以前不曾很有意識的思考過這個問題。

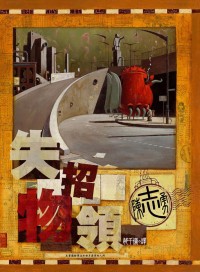

《大城小傳》以魔幻寫實風格,展現人與動物在城市的生活處境與互動。(圖 / 《大城小傳》內頁)

《大城小傳》以魔幻寫實風格,展現人與動物在城市的生活處境與互動。(圖 / 《大城小傳》內頁)

Q:我太喜歡《大城小傳》了,想請您多談談它的創作過程。這部作品的閱讀經驗很強烈,每段小故事是由一個「超現實的意象」出發。您的創作進程是如此嗎?從某個突發奇想的、魔幻的畫面,開展這個近乎迷幻的城市裡神祕流轉的種種故事?

A:是的,而且通常是一個很小、稍縱即逝的印象,有點像白日夢,或是我稱之為「誤解」的東西。像是:你不小心聽錯別人說的話,那句話聽起來就變得很好笑或很荒謬。它也可能以視覺的狀態發生:我如果從一段距離以外看某件東西,或者看那個東西的倒影,或是那個東西被弄糊了,它看起來會有點怪,那種印象就像是道路標誌旁的一隻老虎;跟玩具蝸牛玩導致的比例錯誤詮釋,或是都市環境裡的鱷魚商標。

大部分的時候我們會立刻改正那些想法,說「噢,那真是大錯特錯」。我對於更進一步追蹤這些錯誤非常有興趣,我會去想:嗯,如果我沒聽錯呢?如果那個視覺上的錯誤其實沒錯,如果某些具有象徵意義的意象是真的,又會怎麼樣?這類「小差錯」會激盪我的想像力,也讓我的心靈更自由一點。若非如此,我想我的思考就會跟隨它常態的設定,每個人通常也是如此。我認為創意與錯誤,跟挑戰你的認知與感知力有很大的關聯。

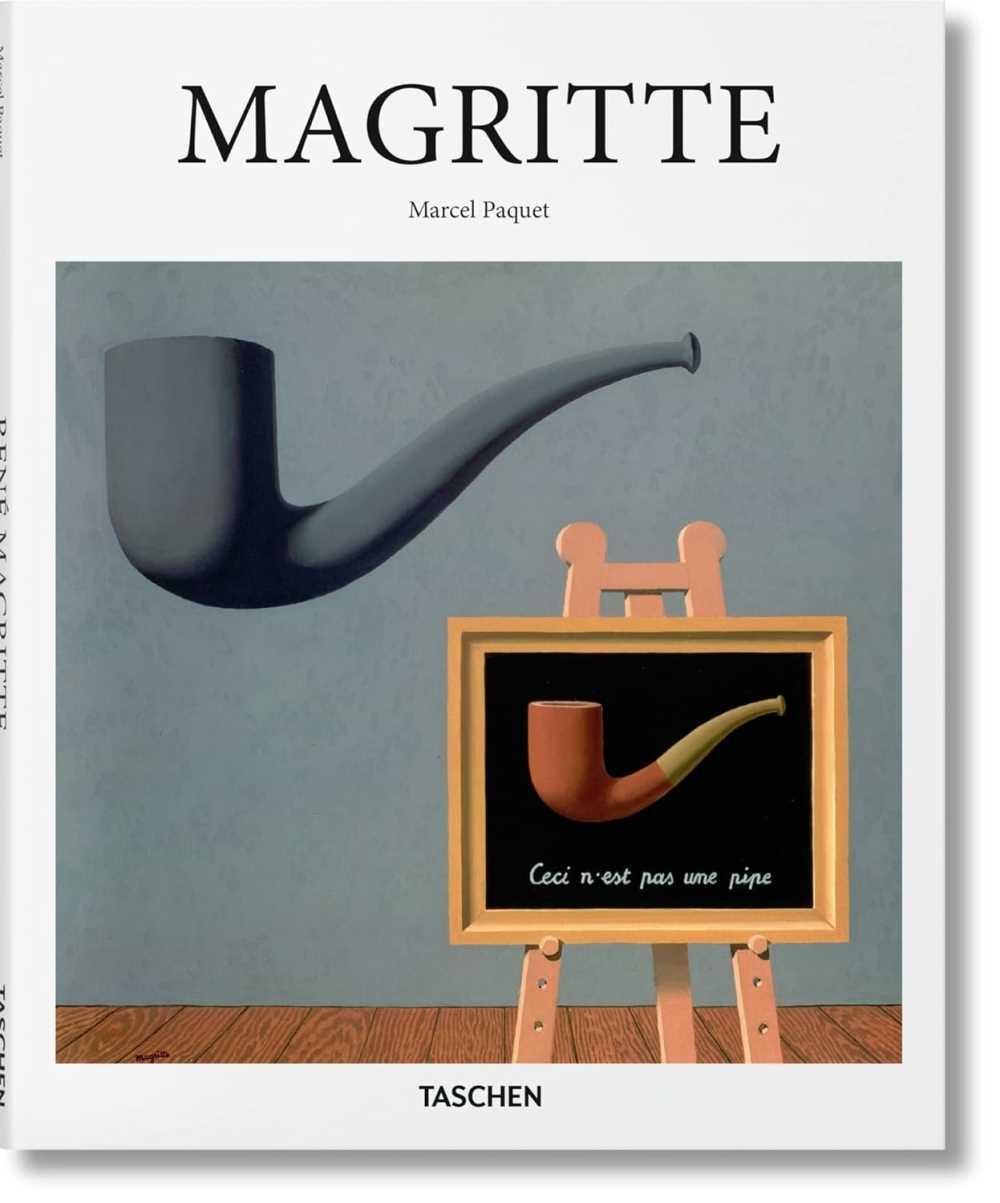

Q:《大城小傳》讓人聯想到超現實主義畫家米夏埃爾.佐瓦(Michael Sowa)和馬格利特(Rene Magritte),不過前者帶有某些諷刺人類社會的意味,後者則帶著不想被全然解讀、抗拒翻譯的質地。比起寫實的風景,您的畫作向來召喚更深層的心像景況,您喜歡超現實主義的作品嗎?您認為自己的畫作中,蘊藏著某種渴望理解人類與這個世界情感的鄉愁嗎?

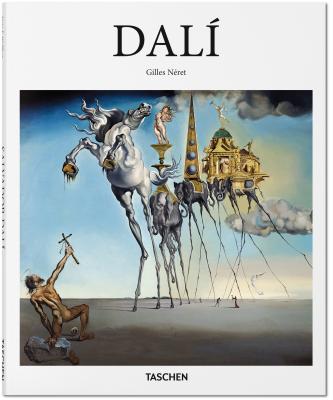

A:對,我想的確如此,你用了很有趣的方式來陳述這件事。我青少年時期非常喜愛超現實主義畫家達利、恩斯特、馬格利特。我會說,以大寫 S 字母開頭的超現實主義(Surrealism)是一種已經正名的藝術運動,對潛意識特別有興趣,也有特定的意識形態和藝術史論述。不過,或許我對於用小寫 s 字母開頭的另一種超現實主義(surrealism)更有興趣,那傳播的範圍更為廣泛,包括科幻小說、奇幻文學、魔幻寫實主義、民俗藝術、洞穴壁畫、寓言故事……基本上就是任何帶有夢幻感、或包含不理性成分的東西,可以與意識和更理性的想法做區分。

我試著不要做太多的定義,實際上這種東西與其說是智性上的認知,不如說是更直覺的感受──我就是喜歡那類的事物!我常覺得自己的作品看起來有點奇怪,彷彿是由另一個人創造出來的,有屬於它自己風格的軌道。我沒有什麼崇高的使命或哲學主張,至少沒有任何預設,我不過是跟隨自己的興趣,而其中許多奠基於童年,這能解釋我的作品為何很容易跨越到兒童文學的領域吧。

Q:您的用色風格似乎比不少其他藝術家更幽微克制,雖然偶爾也有較明亮的用色,但您大部分畫作的色彩比較接近霧藍、黑灰色調,加上光影的對比後,呈現出某種夢境般的色澤。請問您如何看待、詮釋與使用顏色?曾嘗試過與您大部分作品風格迥異的用色嗎?

A:的確,我對色彩很有興趣,而且這是我持續在學習的事之一。先回答你的第一個問題,我使用的色彩其實通常是我在身邊看見的色彩。對我來說,現實通常會被我柔化,偶爾才會閃現燦爛的小小片段或者強度。因此,我畫畫最常先從平板的灰或褐色開始打底,然後從這個基底上增加更明亮的色彩。

我畫了很多住家街區的小尺寸彩色速寫(很多都貼在Instagram上),我從15歲左右就開始畫這些 20x15 公分大小的畫了,這是一種很棒的繪圖練習,特別是去觀看與理解色彩如何傳遞情感與氛圍,同時也實驗新的,或是自己不熟悉的色彩搭配。是的,有時候它們會非常明亮強烈,還有些時候甚至比我平常已經克制的色彩更靜默。我只要覺得自己的畫作太脫離日常世界的知覺,就會回到這類的速寫,幾乎等於重新學習真實世界到底看起來是什麼樣子,以確認我筆下的奇幻意象仍本於這些色彩、質地、光線的效果,還有所有的一切上。

Q:您作品的文學性很高,不論長篇或短篇,都讓讀者得以反覆思量。您認為文字與圖像同等重要嗎?

A:哈,這是個好問題。我很想回答我沒有最喜歡這個或那個,可是事實上,如果只能做其中一件事,其實會是繪畫。我想是因為我在識字以前就開始畫畫了,對我來說比較是本能的,不必像寫作那樣有意識地進行思考。話說回來,寫作時,我當然感覺到意識與無意識的連結,那種感受相當獨特也相當震撼,我也很喜愛語言運作的方式。

Q:您的《失物招領》被改編成動畫亦相當成功。談到觀眾,您認為習於觀影的觀眾與喜歡閱讀的讀者,最大的分別在?閱讀與藝術的未來,會落在哪裡呢?

A:我喜歡把這件事想成我不只是針對這兩類閱聽人創作,而是為那些享受兩種媒介的所有元素(包括語言與意象)的人。一般來說,我們的文化太以語言為中心了,我們尋找意義時,賦予文字太多權威,我很喜歡與這個現象玩遊戲,方法就是提出相當讓人驚訝、甚至是相互矛盾的意象,就像你在《失物招領》中看到的一樣。

我很想看到觀眾們更細膩審慎地欣賞影像,而且是用100年前的人們真的花時間去觀看一幅圖畫、深度討論那幅畫的方式。不幸的是,我認為那種程度的鑑賞力與覺知技巧,已經被快速又表面的螢幕文化侵蝕毀壞了。我們都看了很多,也非常「按字面解釋」,卻沒有花足夠時間去反思我們到底看了些什麼。電影是一種很快速的媒介,儘管我很享受電影的種種優點,我其實對於書本的緩慢和靜態的繪畫更安然自得,因為那種能力才能讓人慢下來、一一檢視和反思。你才得以思索自己的詮釋,而不是只顧著尋找立刻就能辨識出來的東西。

Q:《蟬》與《艾瑞克》(Eric )是兩部氛圍幾乎相反的作品。前者不說教卻銳利地劃開人類社會的假面,後者不著痕跡地讚頌生命裡存在的善意。說起來,兩個故事中的惡與善其實都是難以解釋的,您也非常巧妙地呈顯了這個命題。您生命中是否存在任何絕對的信念呢?曾為自己信奉的理念掙扎嗎?

A:是的,我至今仍然在掙扎呢!尤其是關於人性,我經常在兩極之間擺盪,一方面覺得人類非常善良體貼,另一方面又覺得簡直是無可救藥的殘酷野蠻──從其他生物的觀點看來尤其如此,而這件事又是人類很少去考量的。

我認為激發創作行為的其中一個原因,尤其是講故事這件事,就是人性存在的這種張力──它亦正亦邪永遠無法真正找到答案。就跟天氣一樣,永遠變動,永遠找不到絕對的定義。我在自己身體裡同樣見到這種現象,所以我的故事常常都與做為一個人類的成功與失敗有關,關於既善心關懷,又自私冷漠,樂觀又悲觀,受到啟發卻又沮喪不已,既是左翼又是右翼分子……。我猜我的書之所以有忠實的讀者,原因之一就是他們常和我有同樣感受,大家也跟我一樣,察覺自己內在擺盪在樂觀與悲觀狀態間的緊繃,因此樂於坦誠地談論這件事。

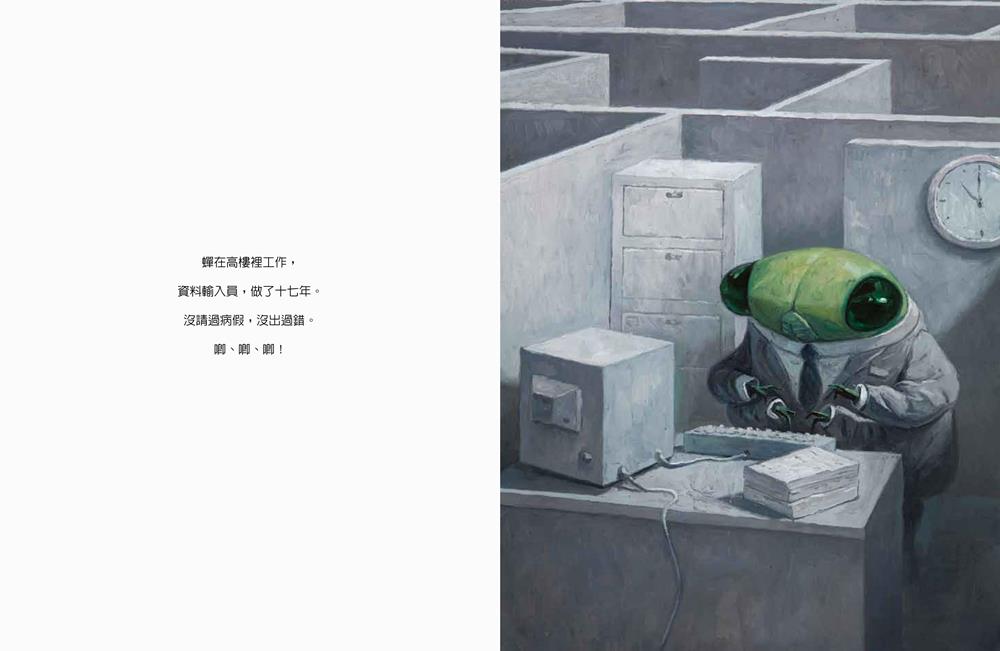

《蟬》以在人類世界工作的蟬為主角,帶出世界潛藏的惡。(圖/《蟬》內頁)

《蟬》以在人類世界工作的蟬為主角,帶出世界潛藏的惡。(圖/《蟬》內頁)

《艾瑞克》不著痕跡地讚頌生命中存在的善意。(圖/Eric 內頁)

Q:您曾多次提到,童年的郊區風景始終是創作生命裡不變的靈感原型。在現今快速變動的資訊與視覺急流間,您認為孩子們要從何處尋找未來足以一再回返的基石呢?

A:我認為每個個體要自己去尋找答案,可是我想那在某種程度上的確有可能會成為問題。並不是個人會暴露在什麼種類的意象裡的問題,我不覺得那很重要,畢竟那只是你附加強烈意義與感覺的載體。可是當這些意象不斷流動,就像你說的,或者轉瞬即逝──很快的出現,又很快的消失──容易被遺忘……我就不確定那是件好事了。我常常回到自然中(我家附近的郊區就有這樣的自然),它們是我靈感的源頭,也許就是因為自然是恆常不變的吧。

我成長過程也受到許多電視與電腦遊戲的影響,畢竟當時並不是很受到審查或管制的環境,所以我看過很多垃圾!其中有些東西會停留,可是並不多,因為它們太容易被遺忘了。就另一方面來說,涉水走過沼澤或蒐集蟲子會在你心上刻印強烈的印象,你可以在我的故事裡找到那些東西。我認為你說的正是關鍵,每個人都需要某種你終其一生能夠重複回返的東西,做為一種永恆的定錨,然後,除了自然以外,書本也可以做為這樣的東西,尤其是好的童書,我們可以一次又一次的回到這些書裡。

Q:您非常年輕就備受國際肯定,請問您預見的10年後的自己,是什麼樣子?

A:哈哈,你說我年輕還真好心,可是我的髮線恐怕不同意!我在生了小孩以後把創作的速度慢下來了,目前正是我思索關於自己的年齡與工作意義的好時機。其實在職業「生涯」上,我從來不特別有野心,只是從一件有趣且可行的事,轉到另一件有趣而可行的事而已。我最喜愛繪畫還有創作圖文書,所以很難想像與這類事情相距太遠的工作。我還有好多東西要研究,而且我學得愈多,愈明白我所知的那麼少。所以我猜10年後我可能會比現在再聰明一點,希望啦,同時我也希望自己變得比現在再更謙卑一點。

看更多陳志勇作品

延伸閱讀

回文章列表