2017年四月,日本《群像》雜誌舉辦的「群像新人文學獎」揭曉,當屆應徵數2016篇,首獎從缺,只選兩篇優選小說,其一的〈獨舞〉,讓作者瞬間受到注目:誰是李琴峰?何以初試啼聲便摘下大獎?這個外國人為何日文這麼好、辭彙這麼豐富?

端坐在我們面前的李琴峰,細眼長髮,斯文地啜著熱茶。29歲的年輕台灣作家語調沉穩,向我們揭示了月球另一面的故事版本:彼時她還是普通上班族,某天在通勤電車上,「死」的日文「死ぬ」,以獨特的音韻與意象,如同從天而降的隕石般強烈擊中了她,像某種無法忽視的訊息沙沙召喚,李琴峰與寫作的蜜月旅行就那樣開始了:白天工作,回家寫,假日也寫,五月黃金週、夏季的盂蘭盆節,她整週都窩居埋首寫作。五個月後,她完成了《獨舞》,剛好趕上「群像新人獎」的徵稿截止日期。

時隔數月,李琴峰從職場新人折舊進入加班生活,早把投遞心血拋諸腦後。那天二月十四日情人節,她留在公司加班,突然間手機鳴響,螢幕顯示一組沒看過的號碼,她邊嚼著晚飯邊百無聊賴地想,又是信用卡推銷吧!接起電話,那頭是講談社通知她進入決選。我們驚呼這簡直像電影一樣戲劇化,當事人倒是淡定微笑,「是還蠻驚訝的,然後就魂不守舍地等待決審結果。」

《獨舞》觸及眾多禁忌議題,自殺、性侵、精神疾患、同志,主角為了逃離巨大但無人能懂的失落與創傷而逃亡異地,生命的傷口卻夢魘般如影隨形。要挖掘過去的傷痕經驗,同時還要以日文寫作,想來絕非易事,為什麼一開始就挑戰長篇?

李琴峰解釋,「台灣與日本有很大不同,日本五大純文學雜誌各有自家文學獎(注1),都是徵一部小說。日本習慣用稿紙計算字數,如《群像》的篇幅是70~250張稿紙,一張稿紙約400字,投稿者普遍以這樣的長度創作。」她說本來是以篇幅較短的地方文學奬為目標,沒料到寫著寫著超過字數,才改投《群像》。「我創作時並沒有預設一定會被發表,所以沒那麼在意讀者,更在意想寫什麼、能表達什麼。人本來就有表現欲,把它展現出來,是很快樂的過程。」去年底,她決心離職,試著以接案維生一邊進行創作。

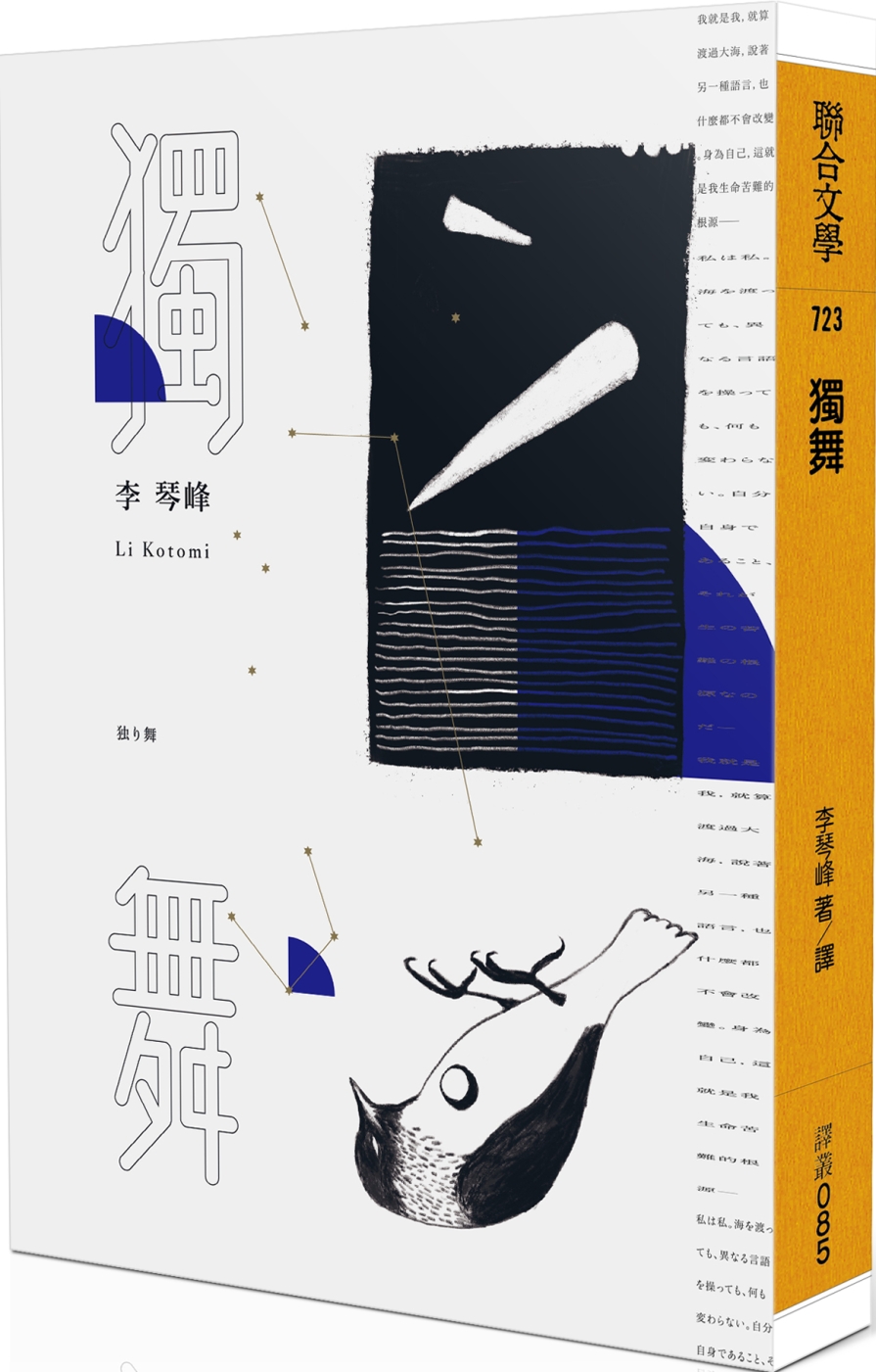

《獨舞》中文版由李琴峰自己翻譯自日文版《独り舞》。

中文版的《獨舞》是由李琴峰自譯,她定義自己是「以日文在日本文壇寫作的外籍作家」,不像温又柔、東山彰良屬於移民第二代,文壇困惑該將她定錨在哪個位置,但位置是歸屬還是侷限?李琴峰對「被歸類」顯得有些抗拒,她提及温又柔《中間的孩子們》被廣為使用的形容詞「中間」,「這成了一種標籤,你只要是移民或混血兒,好像就會被期待要有介紹兩地文化的義務。但屬不屬於中間應該是我自己決定,不該由外強加。人應該要能決定自己的存在,而非由他人來決定你是什麼。」

《獨舞》中側記了如921地震、太陽花運動、台大百日維新等台灣大事件,亦有李琴峰的自身投影,她大方談自己的同志身分認同,也長期關注同志運動,去年台灣公投,她在日本也守在網路前看轉播。開票結果哀鴻遍野,她說這一跤摔得重,失望與衝擊都難以招架,既然這樣,文學於她有可能成為改變的手段?她持保留態度,「小說必須直視現實,我不避諱把這些元素寫進小說,但小說本身能不能成為運動,我倒沒有那麼樂觀。尤其日本不像台灣,社會運動能跟創作出版相互推波助瀾 。」她也提到,日本雖然通俗文化從戲劇、BL與百合創作皆廣泛融入多元性別議題,但畢竟是次文化,實情是,現實社會處處有隱形路障。

小說背後的社會系統發生了什麼問題?讓故事裡的台灣女高中生趙紀惠,一再因無處容身而從各種社群中漂離,即便捨棄姓名,換了語言與家鄉,仍無法由殘酷往事逃開,無論人在台灣或日本,外在的社會與內在的疏離,雙雙扼住年輕的生命。「因為在這世界,不可能一切都能自己決定,大家一定會給你各種標籤,比方國籍、人種……我明白標籤是人類認識世界的捷徑,我們需要透過標籤辨識他人與世界。但拿來定義人,我不太能接受。」李琴峰掩不住無奈。在意被貼上「女同志作家」標籤嗎?她既沒有接受也沒有推拒,「要看是什麼樣的脈絡吧,如果是為了更加理解作品的世界或這個作家,去進行一些標籤或命名,我覺得是可以的。但若用在強化社會偏見,我認為不妥。」

然而標籤的痛苦在於,被貼就是被貼了,要從人世中脫逃,死亡是最徹底的手段。李琴峰提到,寫作《獨舞》之前,賴香吟的《其後》與邱妙津的《鱷魚手記》對她影響極大。賴香吟認為邱妙津自殺前的作品《蒙馬特遺書》並非真正的遺書,而是為了透過「書寫死亡」活下去。那麼,小說是否可以成為一種儀式性替身,讓主角死亡,作者於是得以倖存?對這樣的說法,李琴峰低頭沉吟片刻後答,「嗯,或許吧。我可能下意識地保護自己,所以寫作過程會保持一段距離,那段距離讓我旁觀主角受苦,但主角很明顯又有部分是我自己,那不很像是某種自虐嗎?」

《獨舞》從對「死亡」的思考展開。

在《其後》後記中,賴香吟坦承自己痛恨傷痕文學的煽情,也不相信書寫能替代治療,「書寫不能治療,那是本身快要好才能書寫,那是痊癒之前的一個大口呼吸。」談起這段文字,李琴峰彷彿憶起過往的自己,短短一霎神情悵惘,「我還年輕時,太過相信書寫的神聖或萬能,相信書寫能殺也能療傷,但事實上作家只是凡人,書寫也只是書寫,不是什麼萬靈丹。《其後》裡那段話直接坦承:寫作其實是無力的。讀到的瞬間我有種恍然大悟、原來這就是事實的感覺。如果書寫能治好一切,幹嘛還需要心理諮商師?」

這即是李琴峰想訴說的──生命本身就是苦難,也是無可選擇、必需承擔的現實。那寫作《獨舞》有帶來療癒嗎?李琴峰答得保留,「我確實寫出一部分,但不是全部。寫出主角所受過的傷,同時又能旁觀著那些傷,似乎也帶來了虐待跟治癒兩面一體的共存。」說到底,我們不得不正視,其實生命不是明明白白的答案,而是沒有終解的提問。

最後問李琴峰,創作是否更像與自己並行的一段旅程?她點頭同意,「我覺得旅途還沒有走完,還可以繼續。」即便落下最後一個句點,翻越了最後一頁書頁,主角和她,都依舊踽踽在路上。

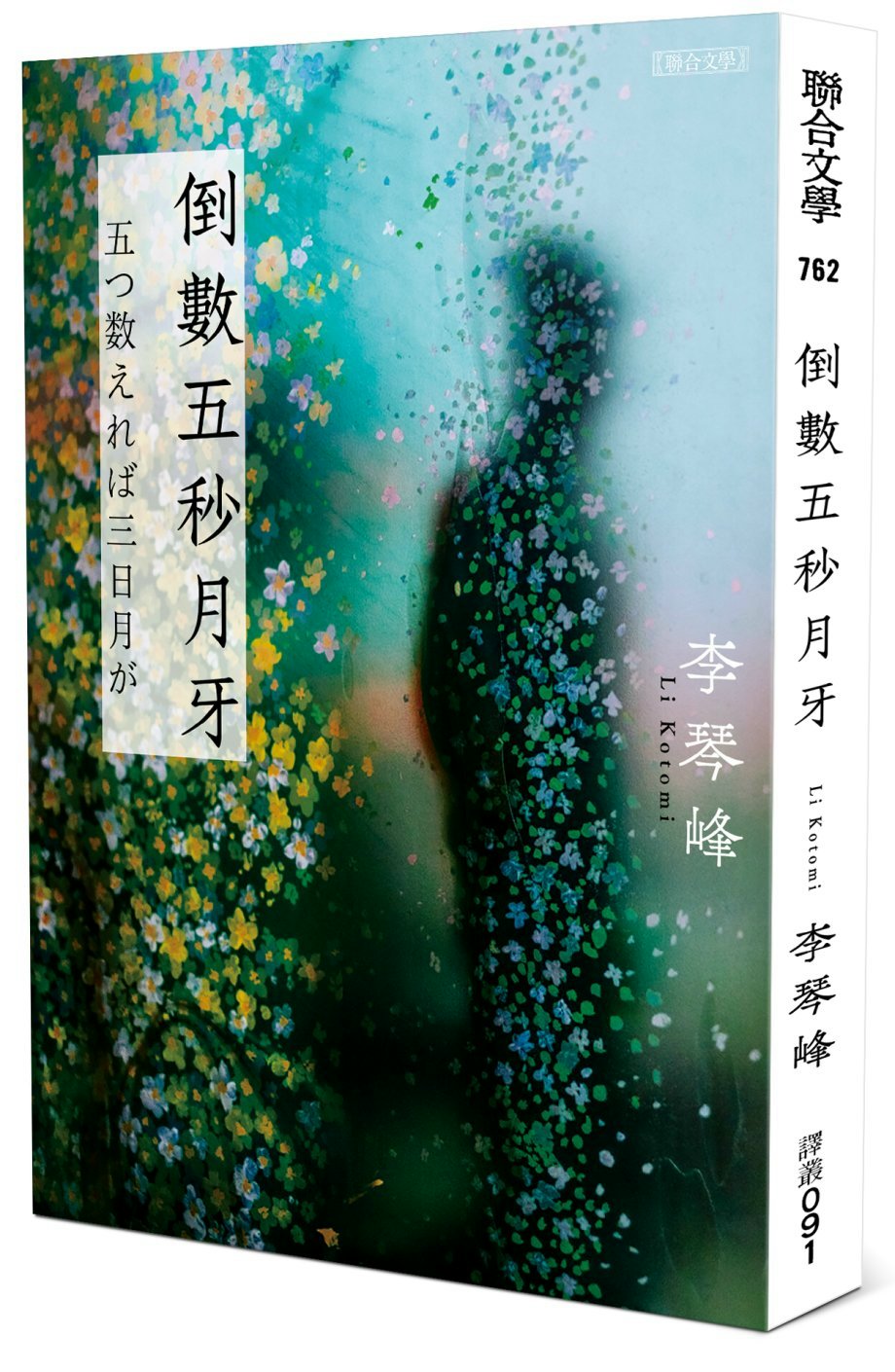

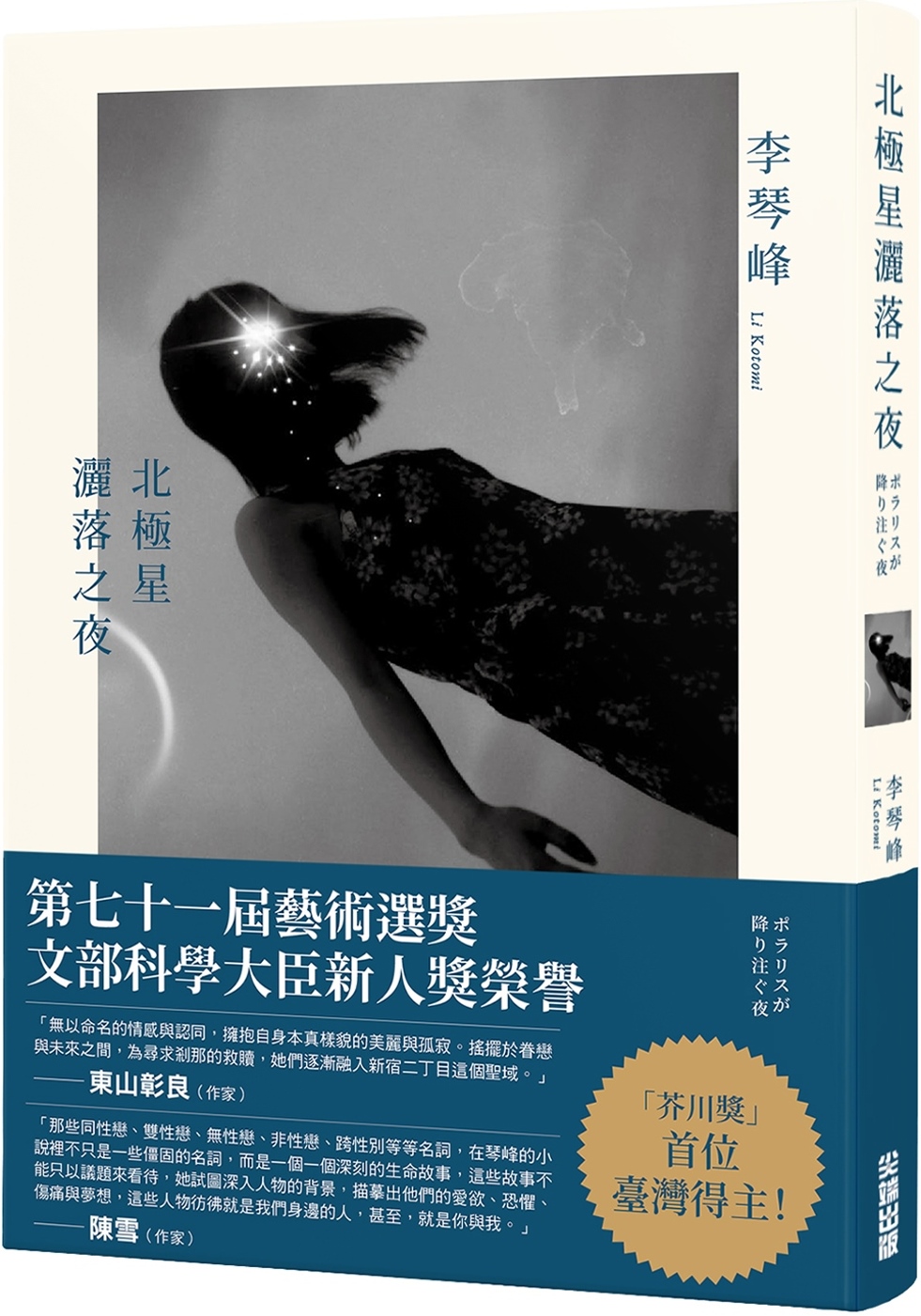

更多李琴峰作品

延伸閱讀

回文章列表