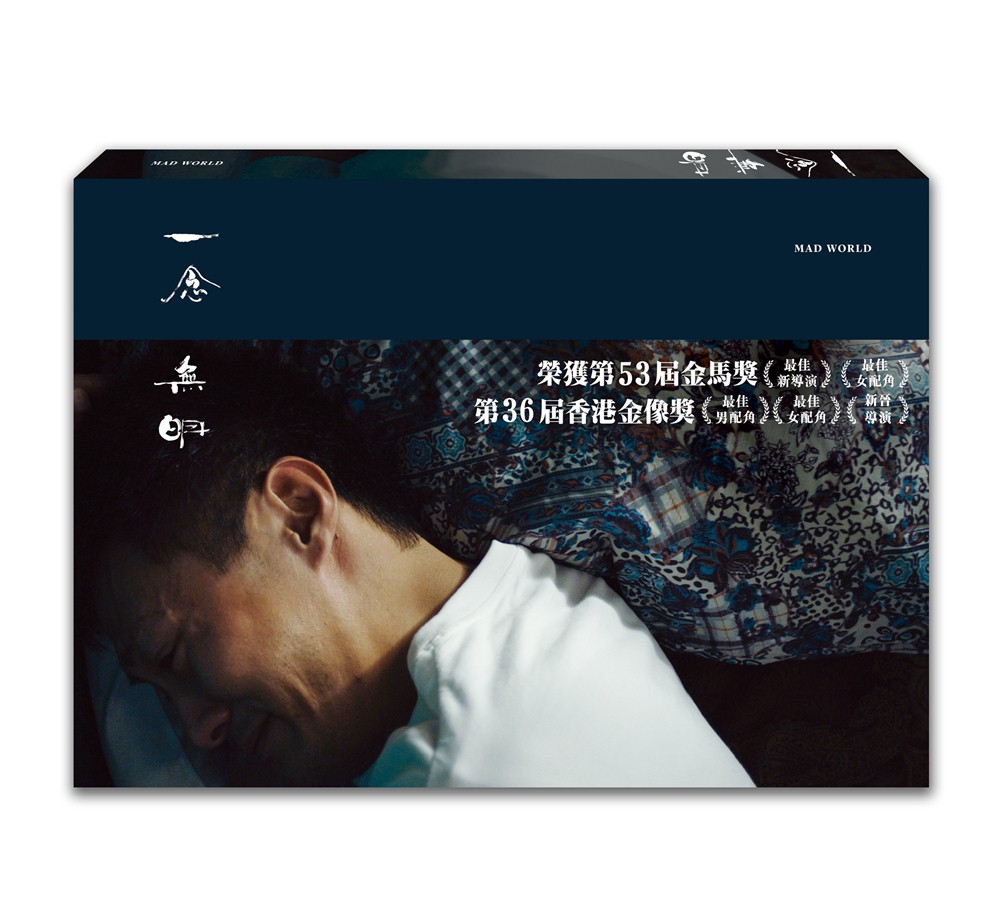

日前看了港片《一念無明》後,禁不住對導演黃進、編劇陳楚珩又是滿心的疑惑,又是讚歎欣羨。沒有年輕一輩創作者慣有的取巧與花哨,這部作品的影像語言沉穩凝鍊,不刻意鑽營或炫技,無諂媚也無隱諱,就是娓娓譜唱一曲真切蒼涼的哀歌。何以年輕世代的編導二人竟能如此世故、早熟?仔細想來,好像也不該多心存疑。一部獨立製片,僅靠「首部劇情電影計劃」資助,預算限制下必須兩週內完成所有拍攝工作,在沉重題材與時間緊迫的腹背壓力裡,如何在限縮資源下調度一部電影的架構與麻亂細節,如何言簡意深有效地兌現產值?如此的生產條件,幾乎扣合了電影尋繹出的諸多嚴肅社會議題。鏡頭之內,逼仄緊湊的空間所展現的壓迫感,即是社會底層生民資源稀缺的實況搬演,鏡頭之外,在地電影工業生產的境遇也與此相互鳴應。

久久端詳電影海報,年輕而委頓患病者蜷躺在劏房床位的俯拍鏡頭,幾乎與香港空間使用的規定性具有等質的意義。地寡人稠,生存環境擠迫,心理重壓無可卸除,大眾普遍習慣動盪營生,且欠缺安全感,中下階層為掙活而碌碌競爭,各掃家門雪後便無暇慷慨他顧。彈丸之地上,大量資本高度集中且無法均質地分配、被規訓過的現代化東亞身體與欲望路徑、經濟對生活的全面統御、殖民與後殖歷史疊壓變現又彼此錯位的激烈衝突,這才產生了一個驟然縮歛的權宜空間,才有了種種被迫的世故與早熟。

電影將城市生活當成絕對背景,被制式的建築語碼緊緊綁縛的人群及人的動線,只在少數開放空間裡才能夠浮上淤泥水塘,探出頭稍稍換氣,那分別是:被營生與牟利原則需索、侵占的屋樓天臺(同時也是劇情裡的墜樓威脅與輕生示警),亡者安葬的墓園巡禮(人倫悲劇的惘惘陰影),以及醫院頂樓父子感性對峙的戲碼(一種懺情體的、病理式的隱喻)。

港人對天臺擁有獨特情感,透過大量影視作品反覆書寫,天臺風景在再現敘事裡不斷地被常規化、典型化。天臺,其實貼切反映了香港城市多層景觀的特殊形態與樣式,它「總是」成為港片「當然」的拍攝場景,早已是深具可讀性的港式電影語彙。(隱約記得,某部電影裡有個角色更曾戲謔地說道:「香港臥底怎麼就那麼愛相約上天臺?」)

「高處將我提昇,成一束空洞/離散如同冥想,我的身體/痛楚中歸來,逐漸在黑暗裡/活過來,進行一場嚴苛校對」(鄧小樺,〈高處〉)「高處」,講述著一種石屎森林秩序的終端,同時反映人在其中的身體位相、配置與既予的位移路徑。

後來,我在旅遊香港時親身體驗了此事。幾次短暫造訪,發現香港的樓房確實蓋得像蜂巢,港島街景、舖位也體現了立體維度的嚴密思考,樓層不停高攀,住宅區的格窗外頭老是曬滿衣物,向著虛空開疆闢界,店舖的囤貨也常常逕往天花板上或堆或掛,空間滿打滿算,取得節約的實惠,努力找出不同層面的餘裕,久久盯著,委實教人喘不上氣。不脫離日常軌道的香港生活圖像,是短窄、低矮的人行道,道路號誌提示催促的響亮電子音,柏油路面上有白漆大字標示左、右車流,提供正規的人車流向指引。人一旦窩進港鐵車廂,偎上人行道,坐入小巴,若體力不濟,腰痠腿疼,便隨時像要被拋將出去,拉不住了就跌跤。空間稀罕,才應驗了各式妥協與折衷辦法,讓寄存城市者更緊密地附托其中,人身更加欺近,彼此有所區隔,互纏互賴,與身外的異物與他者實質交涉卻也變得更加艱難。當港人縱情高歌〈海闊天空〉,或許更像是一種對於現實境況的心理補匱。相形之下,與余秀華式的(「穿越大半個中國去睡你」)大山大水的幅員形成了強烈對比。

一次,與香港友人相約中環,鎮日奔波後,身心疲頓,遂想趁著空檔找地方休憩。當時我胡亂闖入一幢偌大百貨商場,最後搭乘手扶梯上到樓宇天臺。天臺與下方各樓層的櫃位風景迥然不同,格局寬敞的男女廁間、無人使用的空蕩蕩籃球場、空中花園、兒童遊樂設施,各式成人健身器械……彷彿懸浮城市之巔的無根「孤島」,凌駕於核心城區芸芸漫漫的緊張與無聊、苦悶和困厄之上,悠悠御風,徐徐漂泊。

所謂香港性格,想來也非生來「戀高」,聽說就連香港馬會的賽馬,平時也都被馴養在天臺上,何況人乎?實為形勢所迫。在那一刻,「天臺」這種貼切香港庶民生活的經驗材料,竟讓我倏而緬懷起(早於兩岸三地跨國合資前的)某些純種的港產影像。如我這般,自幼被老港片餵哺成人的文化胃口,透過影視習慣,接收並消費了許多香港面貌,那正是我心孺慕且認定不移的香港。或許正如亞巴斯(Ackbar Abbas)所言:「城市無法被單一或一組影像再現,只能由住民對城市的情感反應來呈現或投射……越難以用特定的影像來表現城市時,也就代表城市帶給人們的感受越為強烈。」那個香港,是〈夢伴〉裡青春正好的梅艷芳在都爹利街石階上載歌載舞,是梁朝偉的空姐女友從中環半山梯拖著行李箱、腳踩跟鞋攀爬巡過,是全景鏡頭裡太平山上俯瞰一片崢嶸夜景,是清晨聳然矗立雲裡日裡的昂坪大佛……眾多電梯井垂直陡升又疾降,拉柵式的工業大樓運貨梯,疊沓叢聚的石屎森林,市招牌坊層層交拼,鼠灰色調的樓梯間,沿地形仿梯田走勢的市區石鋪步道,鱗次櫛比的繁忙商廈與莽莽人流……一座多層次的立體之城,舊香港的老畫面眼前連翩不已,頓時記憶裡變得擁擠起來。

這讓我想起大江健三郎小說《憂容童子》裡,針對童話故事「桃太郎」進行的結構分析方法(一種剖解敘事空間的概念圖式):

「老公公上山去砍柴,老婆婆到河邊洗衣服。」

「當老婆婆去河邊/洗衣服的時候,/一個大桃子/順水漂流過來。/流啊,流啊,流過來。」

兩人沿著兩個方向從事日常勞動:

山↓

↑河

除了山與河構成的縱向軸線,河流也形成了通往外界的橫向軸線:

→越過界限通往深山

←越過界限終於通往大海

故事裡的縱向與橫向軸線,維繫著村莊這個小小世界的秩序。故事透過橫向軸線開展,為了降落在地面上,場所是不可或缺的。故事的衍續,需要主要人物(桃太郎)在橫向軸線上移動。移動途中,主角邂逅了其他角色——三種動物以及超越人類的異類。對主角與動物們的合作關係來說,帶有原場所獨特標誌的禮物(飯糰)發揮了關鍵作用。故事在其他場所展開並完結了之後,主角又攜著帶有新場所標誌的禮物返回。

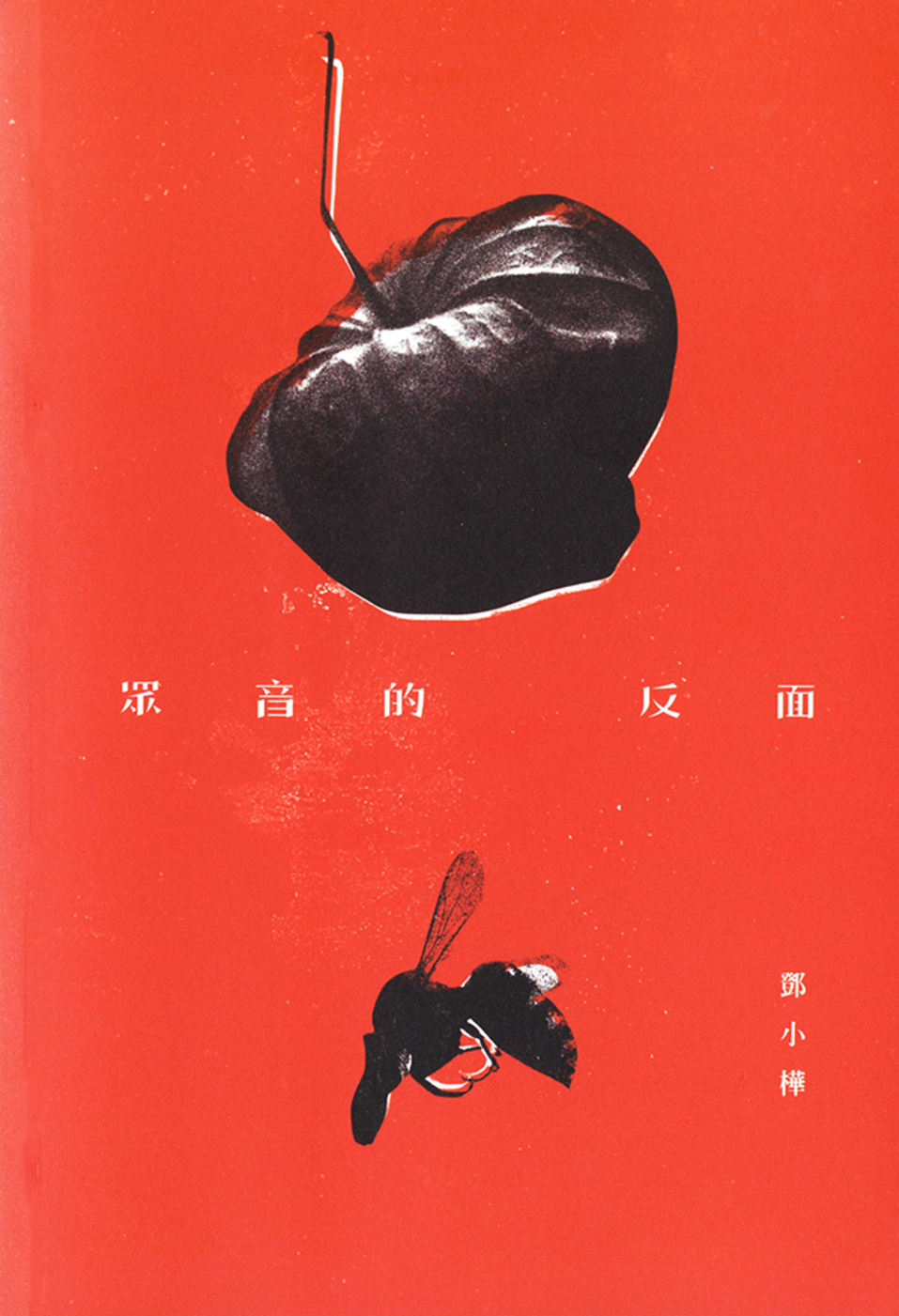

以同一種「文本的構造分析」來檢視「港性空間」既有的軸線,則可見單維、多層的場所如何在日常生活裡不斷交駁。無疑,香港是一個傾向以高層結構與縱向堆疊的邏輯來構作空間治理原則的城市。正是因此,鄧小樺的〈方向〉一詩,更具有在地的原型意義,彷彿再現了香港簽署過的、「深具縱向感」的位移經驗。

如果將一首詩看成一則民族誌式的文獻素材(或某特殊文化體質的一份微觀模型),則詩人或也是一名人類學意義上的神話講述者,一個仿若古時代的「說故事的人」。神話,正是以壓縮處理過的模組,顯現了整體世界的縮影。詩既是私人抒情的載體,同時也是其社群的普適性神話,它可能超越詩人有心擘劃的圖謀,超越意象的張羅或抒情旨趣的鋪排,它會不意繼承一座城市獨有的物質條件與特殊「體格」,故而拓印了社會整體或部分個體的具體事實,彰顯了超越潛意識的可能性結構。

鄧小樺的詩,一貫地有種自成體統的獨行果敢與俐落爽脆。〈方向〉這首詩所形構的敘事,被濃縮成劇場式的場面調度,限定空間下的感性規劃。一首詩,既是作者向內深掘又向外漫衍、碰撞的過程,更是在人人閉關自守的格局下,憑靠著詩人的多慮善感去突破單一個體與空間隔離的方法。它「是許多尖尖的草在雪地上冒出/關於樹的念頭」(〈樺〉,崔舜華) 回返水平軸線,詩人才能整理(並持有)普遍情感的根系,才可能「承接」全局風景裡「每一片馬賽克磚」的冷暖故事。

鄧在詩集的序言中表明,對他而言,詩生成的契機乃是暫且脫離正軌,放下務實慣例。「生活並寫詩:在香港」,乃是一種對於規則的觸忤,一種溢越,一種冗餘,是在偏見、慣習、結構等堅硬牢靠的事物中一逞曲徑通幽之歡爽。詩人常常必須為了現實上的考較,屢屢規避、壓抑它:

「日常的工作,排滿的日程,做到深夜明天還有別的──臨睡前朦朧有詩句飄過腦際,我的反應竟然是驚慌,因為詩會干擾日程。於是我馬上去睡,讓詩遠離我。這確實是極度的悲哀,而我肯定所有在香港寫詩的人必定遇到。……詩確實就是對庸常的干擾,詩的敵人不是他者,而是外在的建制與生活。寫作迫我處於一種對峙的狀態,要我馬上清醒過來(即使是以一種迷幻的方式清醒過來)。回看起來,這本詩集裏就是一堆剩餘,歷經生命的輾壓而未消失……」

如班雅明所言,「在城市裡不辨方向沒什麼。但讓自己在城市裡迷失,像在森林裡那樣迷失,卻需要訓練。」一首詩之珍稀,或許正在於它所擁有的變造能力,在於它酒精般催化的迷失的動量。它能在一次哪怕極暫時的違例之下,在一次自我救贖的調和與捐輸之中,使現世被把握(conceived & grasped)為一種異度,一種跳脫出既有維度的感性延展,一種存乎內心、不予變賣或盤讓的浪蕩演藝。

若非生活在香港,寫在香港,大概不能真切悟解香港的悲與喜,愛與憎,又豈能體諒一首詩背後該是如何滋味?箇中因緣,可能如佛家語「一念無明」所闡,或許不過詩人「薰習我見與我所之貪愛」,故而有幸(亦不幸)「得見一處住地煩惱」。

-

方向

◎鄧小樺

錢包和手提電話被留在床上,我乘出租車,從房間出走到大廈之外,親吻街道的午夜——它肌膚冰冷。如是我聞:「你並無過去。」線剪斷了,放下錢鈔上的花朵,我也不再具有可被辨認的顏色。出走是垂直的,我背倚安全島的燈箱,左右高樓拔地湧前,水平的街道,水平的未來,將我切割。如是我蹲下身來,與空紙箱、鼻涕紙巾、哭泣青年、異鄉妓女、醉酒者的嘔吐物並排而坐,以不合拍的語言,追問與我們一同碎裂的天空——互不相識,我們各自的痛苦,成為彼此的聖詩。

蔡琳森

1982年夏日生。編輯。有詩集《杜斯妥也夫柯基:人類與動物情感表達》。

![杜斯妥也夫柯基:人類與動物情感表達 [雙書衣隨機出貨]](http://www.books.com.tw/img/001/067/68/0010676830.jpg)

回文章列表