裝幀設計/蘇品銓(攝影/但以理)

初夏時分,讀群學編輯志翰傳來的《想像和界限》書稿,兩種感受同時浮上心頭,一是聽講古的趣味,一是愧對歷史的內疚。我與作者陳培豐老師同樣出生在一個以臺語為母語的家庭,但從小就不喜歡聽說臺語,覺得不順耳,覺得不入流,於是還要一再鍛鍊國語咬字,務求捲舌精準、字正腔圓。一直到稍長以後,接觸到語言學與社會學,才正視到自己深陷的語言權力關係。我想這不會是我的獨特體驗。有很長一段時間,臺灣的視聽文化都還存著「臺語╱臺灣國語 = 笑料」的默識,笑聲有時是消遣威權,有時卻是威權的消遣。

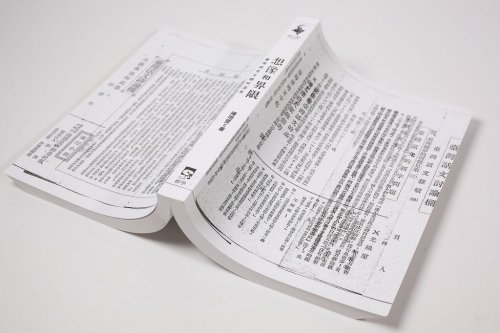

陳老師的研究敘說了我從不知曉的歷史:臺語文曾走過一段求索現代化、標準化、建立主體性的漫漫長路。殖民地的知識份子們熱烈激辯:臺灣人民的聲音要以什麼語言寫就?臺語文如何翻譯本來未有之新思維?臺語文的文字該是什麼樣子?云云種種,許多彼時關心的議題,到現在也還未塵埃落定,這些討論卻已少有人記得。於是,我也想把這些七嘴八舌帶回現在。我選定了書中多次提及的《南音》雜誌,以其內頁書影作為書封主圖,讓鉛印字之間堆疊、擠壓,希望以文字的「亂」帶出討論的「鬧熱」。《南音》的創刊理念是「各行其志,大冶一爐」,刊物中有文言、有白話、有日語、有漢文,是以也曾有人提議取名作「雜菜麵」。

以交疊、並置的《南音》雜誌內頁作為封面視覺,帶出臺語文的熱鬧多元(攝影/但以理)

內封(攝影/但以理)

《想像和界限》書封的設計理念,就是想在事隔80年後,將這一鍋雜菜麵,重新微波加溫上菜、重新聞香。正封刻意把「異床同夢的四個兄弟」放在顯眼的位置,是個小彩蛋,對作者的前一本書《同化的同床異夢》致敬。

(攝影/但以理)

《想像和界限》也是群學新書系「臺灣人文叢書」的第一本書,接到這個書系logo設計邀約時,我把「不要用地圖輪廓」設為對自己的考驗。使用臺灣輪廓為象徵符號的書系logo已經很多,例如麥田的「文史臺灣」、群學自家的「臺灣社會學叢書」,這個運用很自然,但設計者總希望做出與既存符號有所分別的新嘗試。

一開始不是很容易。行人的《記憶所繫之處》拿出藍、白、紅三色, 很容易就讓人想起法蘭西,但臺灣並沒有一套已經廣為接受的視覺對應,像是先後由元平設計、Winkreative提出的臺灣觀光標準字,就鮮有共通之處。 最後,我決定像尋找《南音》一樣,回到日治臺灣(聽說現在要改為「日據」了)去尋找靈感,並為《臺灣文藝》封面上、由日本版畫家立石鐵臣設計的水牛圖案所驚豔。是呀,何不就用水牛呢?只消望一眼,就讓我想起了黃昏時的〈美麗島〉歌聲:「水牛,稻米,香蕉,玉蘭花。」

以水牛圖案作為「臺灣人文叢書」新書系logo(攝影/但以理)

回文章列表