讀一本書,不會只有一種觀點。

「作家讀書筆記」加強版,邀請兩位作家閱讀同一本書,一書各表各自解讀,與讀者分享他們到底看到了什麼。

讀書人❷ 陳又津

1986年出生於台北三重,專職寫作。台灣大學戲劇學研究所劇本創作組碩士。27歲時以風格鮮明的《少女忽必烈》登上《印刻文學生活誌》封面人物。美國佛蒙特藝術中心駐村作家。

2010年起,陸續獲得角川華文輕小說決選入圍(《寂之聲》)、香港青年文學獎小說組冠軍(〈長假〉)、教育部文藝創作獎劇本佳作(《甜蜜的房間》)、時報文學獎短篇小說首獎(〈跨界通訊〉)、文化部藝術新秀創作發表補助、國家藝術基金會長篇小說補助。入選《九歌103年度小說選》。最新作品為《準台北人》。

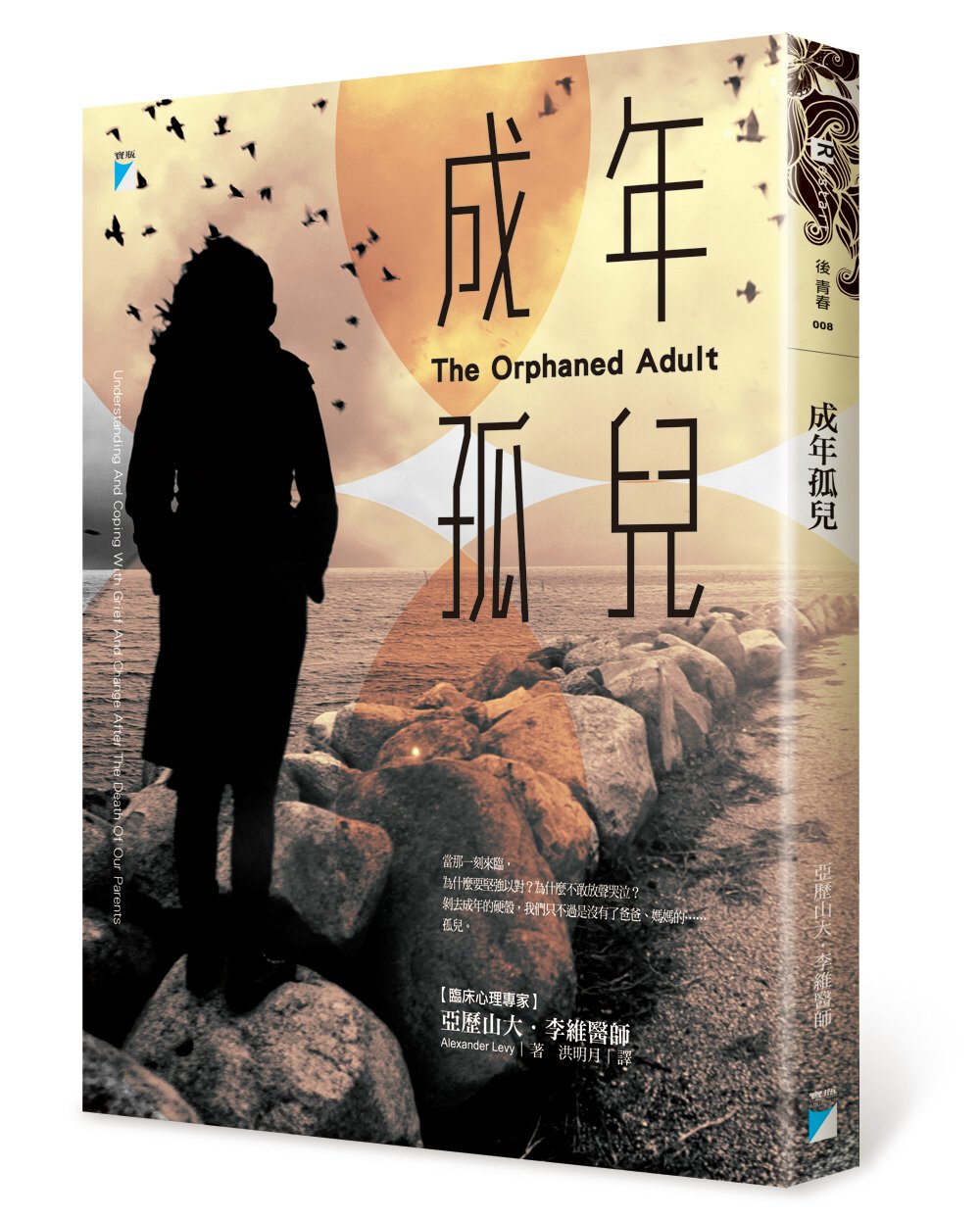

《成年孤兒》作者亞歷山大.李維(Alexander Levy)的父母是1930至40年代逃避納粹及蘇聯來到美國的移民,收音機和廚房的一切都來自蘇聯、立陶宛、波蘭和匈牙利。我唸過一個講述奧許維茲集中營經歷的繪本給幼稚園大班小朋友聽,最後我問他們為什麼集中營不好?他們說:「因為和父母分開。」

孩子的答案比起我原本的更好。

可是就算等我們長大了,父母再離開這個世界,我們的心情也不會比較好。

這種事,永遠都不會習慣吧。

面對死亡是一場只輸不贏的仗。

我到佛蒙特州駐村的時候,聽作家侃侃而談自己在寫什麼題材,而我用有限的英文能力,說我在寫兩個退伍軍人要去死,卻死而無憾的故事。大家沉默了,但眼神裡似乎有什麼想說,有些是立刻、有些是後來,說起他們身邊過世的人——第一頓午餐就敲水杯宣布出櫃的女同志劇作家,滿頭俐落白髮,一句一句告訴我,她母親努力撐到大家聖誕夜團聚25號她生日之後離世;另一位嫁給猶太畫商的中年女記者,說她的弟弟是自殺——這兩人後來交換了一些意見,我聽不太懂,但我記得,那是一股親密而年長的氛圍。死而無憾的願望,讓兩個虛構的死者,牽連出那麼多的死者。

「你看過《Closing Time》嗎?」

《第22條軍規》是美國反戰經典小說,《Closing Time》(老兵不死,只是慢慢搞笑)是這群角色的續集,他們嬉笑怒罵逃過戰爭的威脅,老了以後,卻要面對死亡——原來老去和戰爭一樣,只是敵人從德國人變成「死亡」。但他們不認輸,人生的最後一戰,就用幽默老番顛來對抗巨大的荒謬。

我想,這些作家不是真的想讀我的小說,畢竟她們根本不懂中文,只是終於有機會告訴某人,她們深愛的人是怎麼死的,也或許,她們希望把經驗或傷害化成對這部小說的祝福,讓我可以虛構出一個人必然死亡,但快樂一點的故事。

人生苦短,說不定,廣場舞大媽最懂。所以她們跳舞,她們喧囂,她們殺價,她們衝撞,只有她們敢穿跟自己完全不搭、媲美蜷川實花風格的衣服。《Advanced Style》是拍攝紐約街頭有型老太太的攝影集,越過太平洋翻譯成日文,在東京代官山蔦屋書店依然擺在最顯眼的位置,可能是年老的共通語言足以跨越國界與文化,裝扮或高雅或奇妙,流行也不過是浮雲,這些老太太挺直腰桿的姿態,好像在說,就算是變成妖怪,老娘也沒在怕。

大學四年級的時候,聽說同學的父親過世了。我跟他蠻熟的,但這件事卻是聽別人講起,我沒追問,因為不知道怎麼開始這個話題,那時候的我,還沒辦法像駐村的夥伴那樣侃侃而談。死亡,這時候即使親眼見到,依然像是非常遙遠的事,我們尚且無法用語言固定感覺的形狀。

結果我真正接觸到死亡,反而是表演課。兩人一組,一個人扮嬰兒,一個人扮父母,所以我的孩子從嬰兒演到長大,我則從30歲演到死去。女兒剛出生時很可愛,我好奇這個人的一切,耳朵的形狀、皮膚有彈性(畢竟是20歲的大學生嘛),可是到了10歲,我意識到跟孩子的相處時間少了,突然慌了,跟女兒一下子拉出距離,14歲的時候她轉身背對我,進入叛逆期,不管我怎麼叫她都不理,到她30歲,身為母親的我依然沒辦法讓她轉過身來,像以前那樣摸摸耳朵、抓抓頭髮。聽著表演老師徒然地喊著一歲又一歲,身旁其他人繼續排練,忽然,我老了,我轉過身去,放棄溝通——我想不起來,女兒幾歲的時候轉了過來,那時候我已經很老了,有些話想跟她說,但我的身體太虛弱,沒辦法說。

排練結束,我在場上過了一生。那時候,我才發現一個女人帶小孩的辛苦。沒有人可以分享,沒有人可以詢問,也沒有人可以確認。

死亡,其實不是呼吸器停止的那一刻,而是遍布各個地方。《孤獨及其所創造的》裡保羅奧斯特整理父親身後的垃圾屋,《情書遺產》是女兒整理父母的遺物。有些東西比做兒女的我們還親近當時的父母,電鍋保溫的飯是準備明天吃的(雖然他們無法預測後來吃不到了),或者像《成年孤兒》寫的,是某天看見三個老太太走出電梯,猛然想起母親生前也是這樣走路,或是掃墓時看見(爸爸每年生日都會送的)玫瑰花,或是辦公室深夜突兀出現的螳螂……混雜過往的記憶,才是我們真正的告別——父母過世之後,我們才真正成年。

《成年孤兒》中說,「我們無法選擇父母什麼時候走,也無法選擇他們是怎麼走的。但通常來說,多一點期待,少一點對死亡的反抗和醜化,留下的人所經歷的哀傷就比較單純。」

好死的定義,多半是到了某個年紀,在睡夢中安詳離去。在醫院開刀插管搶救電擊肋骨斷胸腔出血不治,算是吃足醫療全餐。在安養院逐漸失去求生(以及求死)意志,也可以說是安享天年。但自殺不是。自殺及未遂者家屬的陰影更深,《天堂計畫》協助男同志父親加工自殺的女兒冒著刑責風險,眼睜睜看著曾經風趣但逐漸失能的父親說:「這已經不是我了。」

結果我們又能做什麼呢?

難道要別過頭去,盡量減少探望的次數,顧左右而言他,等失能和失智再嚴重一點,那樣他就不會亂跑,也不會抱怨,最後,也不會呼吸。然後就能繼續假裝,這一切還很遠,永遠不會發生在我身上?

回文章列表