現身──尋求理解、顯揚自我的勇氣之舉,同時,也是向這世界喊話,肉身抵抗那些壓抑、忽略或含蓄的力量。性別運動組織「台灣伴侶權益推動聯盟」就曾辦過類似「真人圖書館」的活動,讓跨性別者來到人們眼前,傾訴發生在自己身上,關於受困、跨越、變身的故事。

柴柏松不畏懼現身。作為詩人,她和所有創作者一樣,同時擁有普世經驗和較為分殊的經驗。普世經驗就是那些文藝上的母題,別離,相愛,遺憾,願望等等;分殊經驗可廣可專,比如身為台灣人、高雄人,九十年代出生者或讀過東華大學的共同認識,跨性別者種種嘗試的挫折等等。普世與分殊的經驗交嵌為創作者的資源。可是,一名跨性別者經歷的相愛、遺憾與願望,鑲嵌在這個性別二分結構分明的社會裡,永遠不會和一名順性別者一樣。是什麼樣的碰撞和阻礙,那真難以為外人道。因此,現身(無論是現實中,還是文學裡)就更有必要。

最新詩集取名《光的受孕》,是否有其奧義?「受孕」,曾被視為女性天生的義務和恩賜,也是父權體制管控的焦點。彷彿要鬆動反跨者堅持的以「真實性別生理」作為高牆,這個詞彙端端正正地坐落於她的書封。本書分為三部分,容我倒過來談。

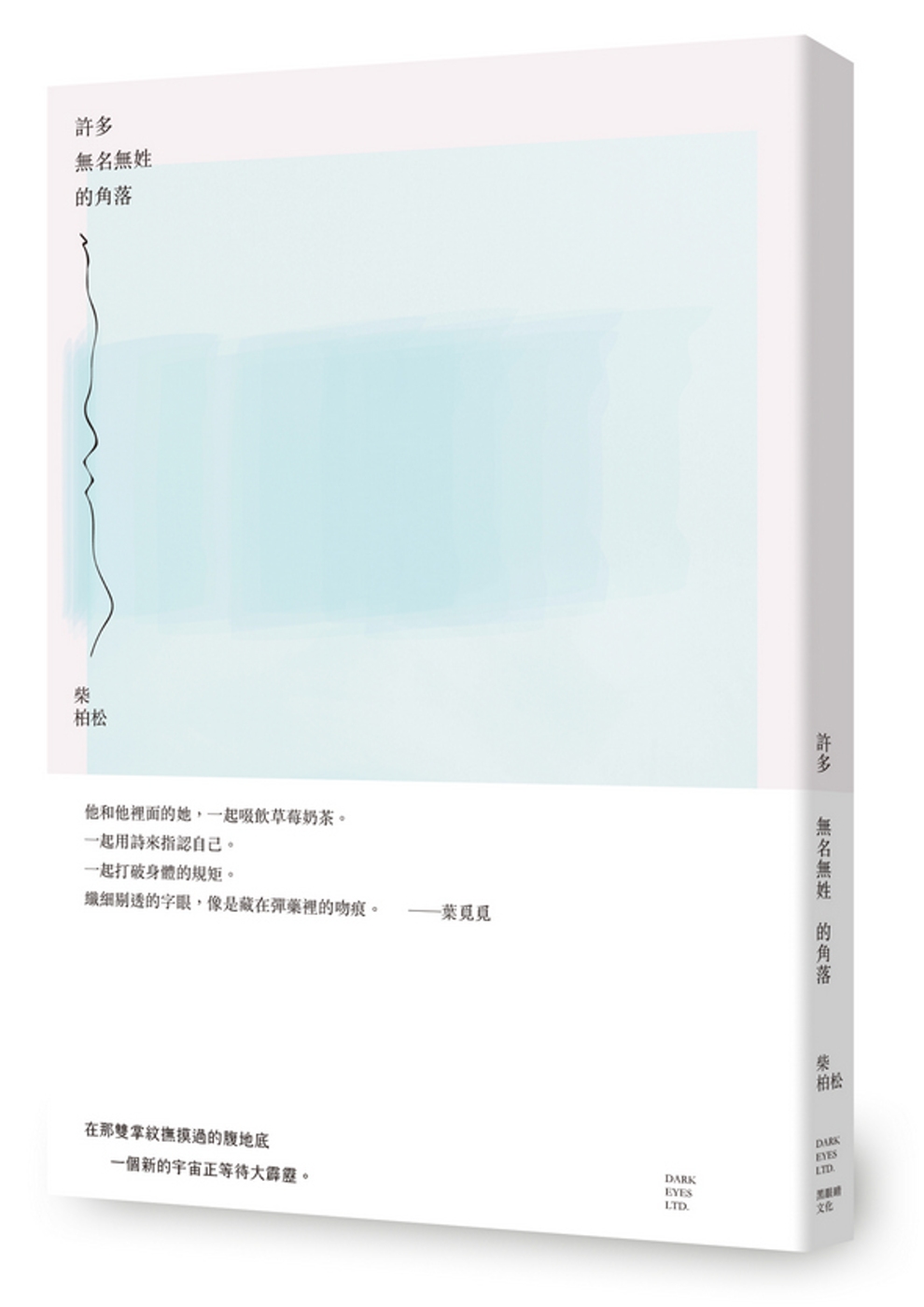

詩集第三部分,十首詩與四篇散文,乃柴柏松的性別身分認同再次明確現身之處。每首詩都搭配了幾行敘述,記錄她人生中邁向女性的重要時刻;詩處理內在情緒,紀實面向則由散文來負責,二者一體。早在第一部詩集《那些無名無姓的角落》裡,她就藉著青春期、兵役體檢等主題,表現過跨性別者的美麗與哀愁,我最喜歡的是〈灰頭翁在樹枝上沉思〉,「生殖的幻覺彷彿/鳥嘴,刺穿我」,於是,「有什麼流出來的,血色的/滾燙的怒意,/從穿破的地方汩汩流出來了」,男性與女性的象徵交織,奔流的就是恨不能身為女性之我。到了《光的受孕》,讀者看到的是「生殖的幻覺/滾燙的怒意」的另一種面向,〈想像的森林〉思索:「一個女人擁有一包衛生棉,如此理所當然。」而替朋友購買衛生棉的「我」,詢問產品細節,害怕對方會覺得自己「不自然」,發現「過關」之後,卻又感覺「等重的喜悅與卑微」。

詩集第一部分似乎收藏了隱密的情感記憶,私語成分很高,讀者多半只能朦朧踏入風景,「有一種不懂的語言傳入我胸腔/杯形的心思裡斟滿了熱茶」(〈白瓷之路〉),或「那是兩個不曾相見的孩子/穿過石頭和水流,慢慢走到一起」,然後,「你在我手裡/放進綠色的東西」(〈蜻蜓〉)。第二部分,親密私語還在,「孤單單兩隻幼貓,安靜地讓耳朵貼近/心臟:信任是世界上僅存的柴薪,/讓我們熬過冬季」(〈興華街〉),但是,還加入了一些明晰起來的、人生值得聚焦放大的片刻,比如古厝裡「黑矸仔,醬瓜罐,刷去的泥灰/有裸呈之光」(〈管寮時間〉),或凝視建國市場勝雄商行「櫥窗裡半透明的幽靈」(〈煤炭精靈〉),甚至把「無法說出口的/凝縮為綠蘋果/交付小徑裡的野獼猴」(〈柴山祕境〉)――同樣領到綠蘋果的,或許還有詩裡的孩童們,畢業典禮上回眸的少年,和屏息的內在少女(〈唯一的合照〉)。

即使哀愁感揮之不去,柴柏松仍不吝於「光」。《光的受孕》八成詩作使用了光的相關詞彙,光明,光團,發光,曙色,太陽,月光,星曜,暖黃光,葉隙光,或強或弱光線穿鑿身體,暈開輪廓,生產陰影與角落,描出心靈的房間。〈新的世界〉裡說:「我突然記起一些人,一些擦身而過的面孔。他們和我毫不相關,但我突然很希望他們能用我現在的樣子認識我。」藉由藥物和衣著,打亮了新的身體,終於和那個內在之我逐漸咬合。

我曾邀請柴柏松到我的現代詩課,超過半數學生先買了她的詩集。那天,她談得更多的不是詩,而是性別不那麼典型的孩子怎麼成長、做為女性最切身的體悟。感覺身體裡脂肪分布、身形與膚觸一點一點變化,衣服得重買,得學習女性內著怎麼挑選。這麼陌生又這麼熟悉。這些故事也能幫助讀者回頭去摸索她的詩。

勞倫斯•卜洛克的《惡魔預知死亡》裡有個目擊證人,面貌艷麗,茶色細膩皮膚,耳朵很小,窄鼻樑,住處由檸檬黃和鮮紅色構成,擺放黑豹燈座,多切面玻璃珠簾構成她整個人閃爍的背景。有型有格,一見難忘。主角史卡德問:「你叫茱莉亞?」她答:「是朱利歐。我過去是一個西裔男子,現在我是個來歷不明的女人。」史卡德:「你當女人多久了?」茱莉亞的回覆如此動人:「依你的想法是五年,對我來說,我這一輩子都是女人。」對於柴柏松來說,〈雪白的謎語〉提到二○二二年十一月,終於得到第一份醫院開立的抗雄藥物和雌激素,這卻不是她身為女性的起點。如果問她:「你當女人多久了?」她也許也會告訴我們:「一輩子。」

延伸閱讀

回文章列表