世界並非因為習慣才展現在我們眼前,而是當我們被迫放下舊習慣、開始接納新的做法時,它才真正顯露出來。也正是在這些時刻裡,我們才能瞥見那我們也參與其中、有所貢獻的「湧現中的現實」,無論其中被多少媒介所覆蓋。

──愛德華多.科恩《森林如何思考》

一、回訪再回訪、回製再回製

初讀高俊宏的作品,很難不被其所援引的史料牽引得暈頭轉向,以至於我多戲稱閱讀其作品可說是進入了一座名為高俊宏的巨大迷宮。讀者不僅可能迷失於龐雜的歷史文獻,也往往被迫直面創作者厚重的個人生命史。事實上,高俊宏也確實熱衷於整理自己的創作檔案,並後設地閱讀與改製自己的創作。如其在2020年C-LAB臺灣當代文化實驗場的年度展覽「Re:Play 操/演現場」,由王柏偉策劃的「檔案現場」展區中,即將自己「2002年對1990年代末至2000年初期的行動藝術作品的重製」,重新復刻為《無名氏書寫:廢墟》(1997)、《再會,從此離去》(或《前進地心》計畫,1998)與《泡沫的消失》(1999-2000),並取名為「回製(原『山喬菌宏如何重複我的藝術』計畫,2002)」。

如此對「回製過去的回製」近乎執念的姿態,在《西納列克》中被進一步建構為一套「回訪式的自我反芻動力學」。表面上,本書描繪了圍繞於西納列克山ガオガン(卡奧灣)隘勇線一系列的田野紀錄,以及由此發想的虛構故事;然而細究之下,其既是對己身創作的思考,亦是對「如何書寫山林」的辯證。由此切入,我們或可解答,為何高俊宏在本書中採取了虛實交錯的書寫方式,並以此洞見真實與虛構間的交織在(書寫)倫理層面上的不得不為。

(圖片來源 / C-LAB臺灣當代文化實驗場 )

二、離開,而後迷路

若說《西納列克》的書寫有某種內在的動力學基礎,我想會是不斷從既定的主體、歷史與敘事離開的驅動力。然而,若回望其過往創作,這樣的不安與躁動始終如影隨形。如自1992年始,高俊宏的行動藝術即多著重於自身的存有如何透過符號而予以再現的問題;以及反過來說,我們如何藉由對符號的破壞,回頭取消自身的存在。如其在1996年的《燃燒》中將作為自身記憶隱喻的紀念物燒掉。又或是在1997年的《無名氏書寫》中,高俊宏將作為主體隱喻的頭部以布料遮蓋,而後在頭部塗抹上紅色顏料,以頭為筆在玻璃上書寫無意義的符號,以此探究符號與身體、主體之間的指涉關係。而在《美玩美》(1998)中,高俊宏將報紙視為構成主體認知的資訊來源(我們別忘了那可是1998年,當時網路還不發達!),並將報紙連同臺灣出產的水果一同嚼爛、嚥下,直至因無法忍受而嘔吐出來。

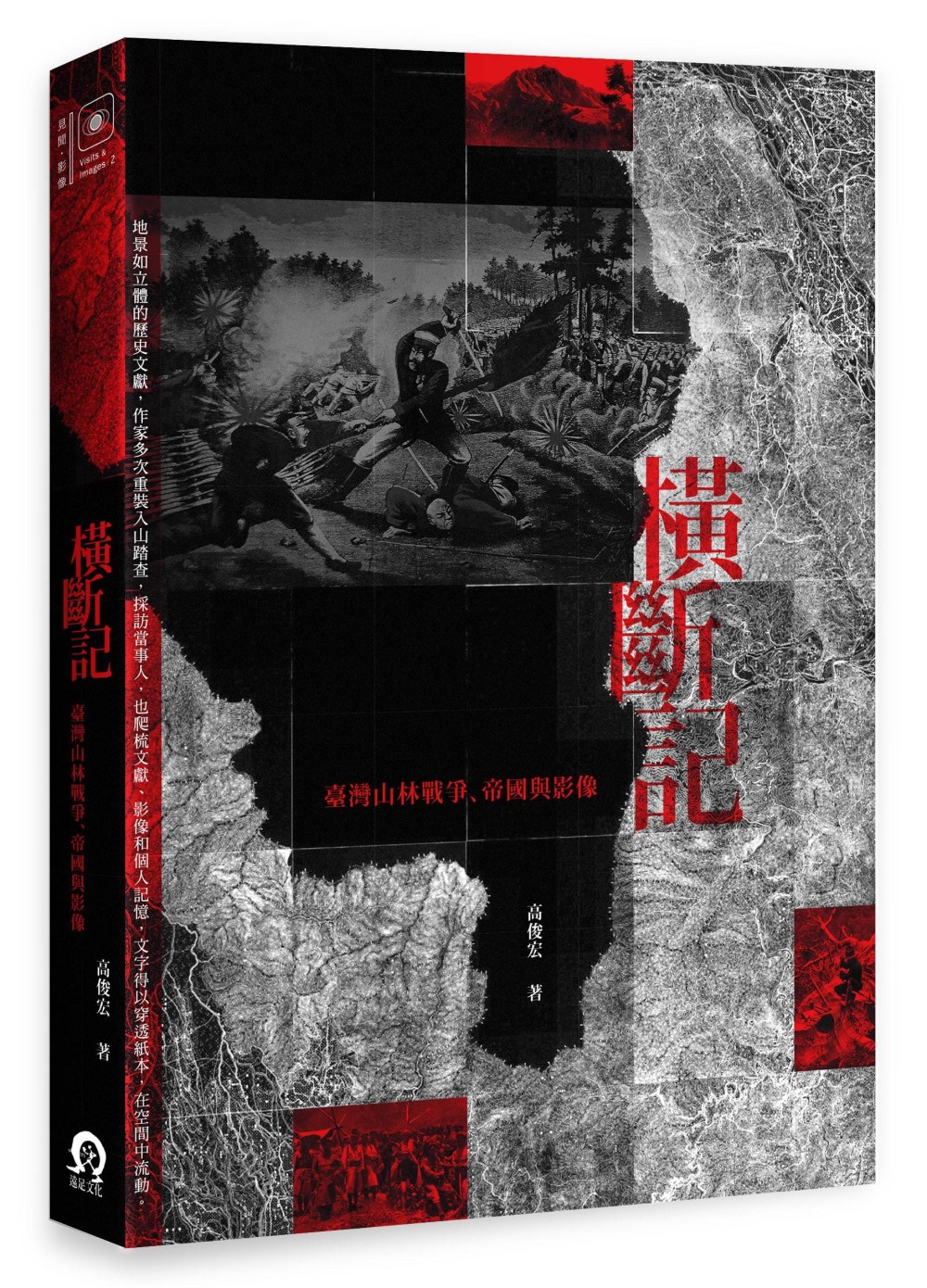

這種不安於室的躁動,乃至於取消自身存有的行動意圖,亦持續在其山林史書寫中陰魂不散。這種徵候在《橫斷記》(2017)中被表現為不斷自殺與退位的「二次觀看主體」,而在《西納列克》中則藉由兩個層次的「迷路」得以彰顯。若說「迷路」一詞總是預設了對既有道路的偏離,「迷路」在本書中的第一個層次是對構築自身之大寫歷史的叛逃、遠離,以及與之伴隨的迷茫。這個大寫歷史之於藤波是左翼父親,以及右翼(軍國)祖父;在馬信身上則是殖民的歷史及其遺緒;W則是學院派的指導教授C。然而,建築在第一個層次上,高俊宏將「迷路」連結到了更為抽象的第二層次,也就是「所身處之世」的錯位與離開。

這種對自身所處世界的抽離感,展現在書中多個面向上。如在〈重生〉中敘事者「我」即表示,自離開童年後,某種自己明確活著的實感已然消失,即便在「群島三面鏡」時期,自己彷彿透過國族、主權、資本、無政府主義的脈絡,在腦中建築出一個嶄新的世界,那是一種名為「抵抗」的幻覺。但就在牆上以炭筆繪製的「利維坦」逐漸成形後,「我」終究離開了那個幻覺,並走入了山林之中,嘗試尋找新的生命可能。我認為,我們不宜將〈重生〉中的內容單純視為作品逐漸被完成後,不斷尋找新題材的過程。相反的,高俊宏將「創作」與「世界」的命題兩者相互結合,創作所涉及的既是生命意義尋找,也是創造一個得以讓自身被安置的世界的過程。

除此之外,書中「虛構」的部分,隱藏在「憂國」與「風景」兩幅字畫背後的,一方面是羽田無法跟隨著日本的「憂國」語境,以至於既無法成為自己,亦無法成為「國人」的絕望;但另一方面,這種與現行制度無法兼融的外溢之力,卻也成為了某種顛覆的可能。誠如羽田所言,真正的希望是一種特定形式的絕望,這種絕望並不是把自己消滅,而是否定未來的自己,放棄未來的希望,以激進的方式與當下的自己對決,並從中長出新東西。羽田此一「最大的悲觀竟等於最大的樂觀」的箴言,更以一種映射的方式與上述「我」對於創作的自我拷問相互輝映,「我」的無限下墜與羽田的墜落,實乃一體兩面之事。

三、過曝的山林,以致於必然虛構

艾蓮諾.韋伯(Éléonore Weber)曾在其紀錄片《永無黑夜》(There Will Be No More Night,2020)中,描繪了一個看似荒誕的技術困境。該紀錄片的畫面並非導演所拍攝,而是美、法等國的軍隊,於阿富汗、伊拉克地區進行反恐行動時所記錄下的飛行載具夜視畫面與熱感顯像。韋伯透過紀錄片要告訴我的們是,我們曾經以為技術的進步將幫助我們從環境中擷取大量資訊,並有助於軍人進行更精準的打擊判斷。然而,「永無黑夜」的過曝訊息反而造成軍人無法正確判讀飛行載具下方的行人是否具有威脅性,並導致大量的誤判和濫殺。

紀錄片中「看得太多卻也看得太少」的結論,弔詭地與高俊宏的《橫斷記》中:「(歷史影像)不是太多細節,就是細節不足」的喃喃自語遙遙呼應。也如同《西納列克》中所言:「沉默,或許就是山的『話』,它並不是因為無言而沉默,而是因為過度豐滿而沉默。」《西納列克》延續了高俊宏自《陀螺》(2015)以降的「自然─文學」觀,「自然」總是散發著無法抵達的明確性;與此同時,「文學」不僅是書寫自己的內在過程,更是書寫不了自己的證據。正因為山林的語義如此富饒,以至於所有的表述都寸步難行、掛一漏萬,且必然虛構。我們永遠只能費力地在意義的洪流中刻出一條縫隙,如《西納列克》指出的:「面對山,我們的唯一任務就是從被語言挾持的戰場撤退,從此作為森林裡的游擊隊。」而那個無法言說、無法捕捉的可能性整體,正是書中早田文藏提出的「因陀羅網」。

值此,我們雖步履顛躓、百般迂迴,但終於進入了本書的思考核心。今日我們已難以確知:對高俊宏而言,究竟是因為山林的意義本就帶有某種過曝的特質,迫使他只能以曲折、打帶跑的方式一說再說;抑或他只是延續了自行動藝術時期以來,那股不斷脫離被符號固化位置的內在驅力,並從而將山林視為一處意義的集散地,也讓自身成為了游擊隊員。但無論如何,上述兩種對於既定位置的叛逆,如同找到契機而對接的齒輪般,在《西納列克》中急速運轉。我們可以發現,書中對既有道途或世界的迷失、重建;而後再迷失、再重建,隱隱地與某種山林的不可再現性遙遙呼應。事實上,在本書中「虛構」的意義遠非只是說一個故事如此簡單,與其說高俊宏在處理的是「虛構」出來作為替代「現實」的那個故事;倒不如說高俊宏著重處理的是「虛構/現實」相互輝映,且互為實在、相互滲透的關係本身。

如同〈從此作為森林裡的游擊隊〉中所言,我們不宜將因陀羅網視為同質而統一的集合體,而是差異的集結。萬花筒般的世界之所以得以成立,並非因為光的折射,而是萬物根本上的差異。正是因為差異、錯位與無法理解,致使「真實的實在/虛構的實在」的這組差異得以成立。無論從真實的實在或虛構的實在出發,我們都可以在「另一面」得到尚未實現的可能性,亦即得到擴充自我世界複雜性的可能。同時,這組差異更表示,無論在哪一個實在中,並不擁有一個決定性的事物主導著世界的運作,所有相互匹配、對照的事物都將可能因為另一面的滲透而被補充與改革,正如同因陀羅網彼此映射的玻璃珠。

在《西納列克》中,「人」與其所棲居之「世界」的關係,絕非我們想像中的如此自然而然。反而是如同早田文藏所提及的動態分類系統,一個事物沒有既定邊界與位置,而只能透過另一個人、事、物的對照方能被定位與想像的世界圖示。然而,身處於「世界」中的我們實在太常遺忘了,其實自身擁有離開、迷路而後「實現」另一種對位關係的可能。在這個意義上,虛構既是現實(山林)不可得後的不得不為,但同時也是一種將差異不斷引入自身,捕捉另一種生命可能的倫理嘗試。

「我─羽田」「藤村操─羽田」、「馬信─馬信」、「漆崎─漆崎」、「藤波─我」,現實中的人物與虛構角色遙遙相對,再加上「虛」、「實」兩段間隱隱呼應的對話與情節,使得文本呈現多層的折射。這些仿若差異卻又有所呼應的片段,不斷地彼此擴充卻也同時攪散自身。對我而言,高俊宏書寫的目的並不在於捕捉因陀羅網的整體內容(亦即並非掌握所有的對位關係),而在於透過仿若相同,卻又在細微之處錯位的書寫,捕捉我們本身即擁有的「迷路,並離開既定現實」的潛能。如同本書在〈第一高地〉中所言:「好像只有將所謂的現實世界打散與重組,才能夠真正顯現出『真實』的秩序。」

四、結語:小說,抑或是創作自述?

若高俊宏的書寫可以被稱為「自然文學」或「自然書寫」的話,絕非因為其自覺地承襲了何種文學傳統,而是他轉化了在山林之間的某種經驗,並將其與文學書寫的技法相互解釋。也因此,本書與其說是一本「小說」(或反過來說:「非虛構文學」),毋寧是一份關於創作方法的思考手冊。然而,此處所謂的「方法」,並非指涉某種可複製的技藝,而更像是一種被迫從名為「不可能再現」的現實縫隙中長出來的姿態,其痛苦、執著地在過曝的山林、過飽和的歷史與過度自覺的意念之間,不斷地更新自身的位置。但反過來說,也只有在意義過度飽和的山林之間,我們方能獲取「另一種可能」的可能。

或許我們可以說,高俊宏並未提供「如何書寫山林」的答案;相反的,他所提供的是一種更為根本的提問方式,亦即當山林總是超出我們能夠掌握的語言時,我們是否讓意義在不可能中「長出來」,但又不落入某種僵化的關係圖示中?以及另一個角度來說,高俊宏也藉由反覆的「迷路,而後離開」的實踐過程,側面的揭示了山林所具有的無限可能性。唯有身處於此種擺盪的過程,「虛構」才真正成為《西納列克》最核心的倫理實踐。「虛構」並非逃避現實,而是允許可能性以更多重形式滲入我們所身處的現實,以及更重要的是:承認世界本身即由差異、鏡像與錯位所組成,一如因陀羅網。

延伸閱讀

回文章列表