(攝影/趙豫中)

(攝影/趙豫中)

採訪高俊宏之前,聽了這麼一則軼事。2014年,台新文藝基金會一年一度的藝術獎頒獎典禮上,獲獎者輪番上台致詞。幾位藝術家侃侃而談,說的不外個人美學與創作理念。台下前幾排VIP,有銀行家、企業家、贊助者,人人正襟危坐。輪到以《廢墟影像晶體計畫:十個場景》獲入選獎的高俊宏上台,他開口後不多時,只見VIP們個個坐直身子,其中幾個更掏出智慧型手機或記事本,做起筆記來了。

問高俊宏,真有此事?他的臉上浮現一絲笑意。到底說了什麼,連企業家都抄筆記?「我從我媽在樹林博愛市場賣內衣褲說起 。」

高媽媽的內衣攤,被高俊宏形容為「一個政治事件」,是1995年之後新自由主義席捲台灣市場的案例之一。不過,高俊宏並未用他受學院教育薰陶多年的深奧詞彙進行太多政治意涵的剖析,而是直白陳述母親的故事,回顧她如何在市場結構的劇變下,逐日被掏空作為一個小販的尊嚴。

「我小時候,大約1985年左右,她就開始騎三輪車在市場賣內衣。當時一件賣一百元,我媽說是『賣到會笑』。後來她在博愛市場擺攤,我爸說那是全台北縣面積最大的內衣攤位。我從小就幫忙擺攤收攤,抱著裸體模特兒,還被同學看到⋯⋯1995年後,我媽就笑不出來了。那年開放大陸內衣褲進入台灣市場,整個內衣產業跟著垮掉,從三件一百到五件一百。我媽從那時起陷入憂鬱,最常掛在嘴裡的一句話是『嘸效啊』(沒用了)。我回去幫忙擺攤時,隔壁賣米粉湯的跟我說,你媽很奇怪,擺好東西又不喜歡客人來買。一個是客人習慣討價還價,另一個是,以前她會覺得自己在賣很好的東西,現在卻連自己都討厭這些內衣。」

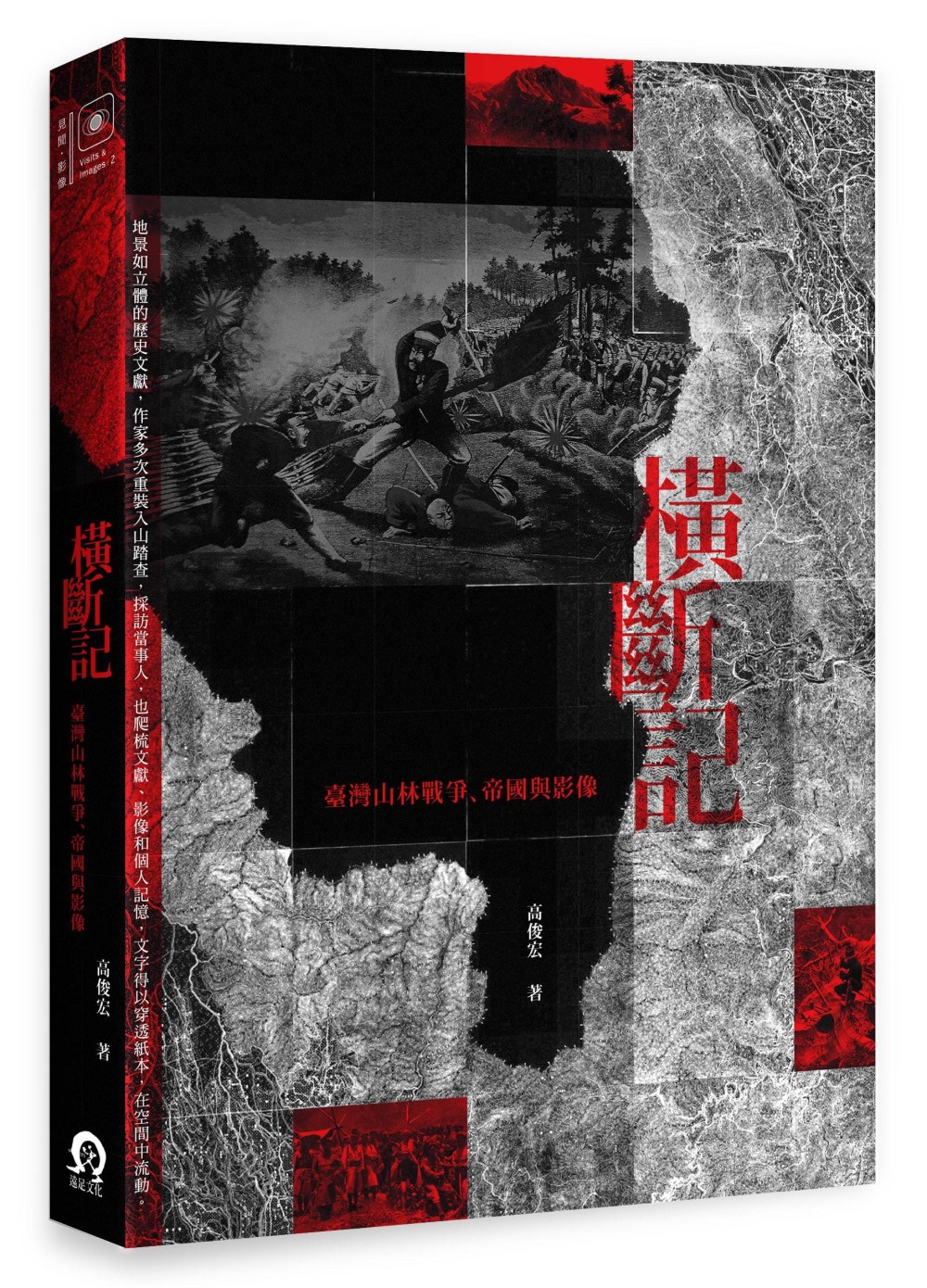

從小流連的博愛市場,連同憂鬱的母親,如今在高俊宏眼中成為廢墟般的存在。在他,「廢墟」二字不是頹廢美學的同義詞,也不是今人賦予昔日的浪漫想像,「那是一個失能的空間,是社會階級的產物,每一次被放棄都是武斷的。」從樹林台汽客運、利豐煤礦、森林遊樂區遺址、神風特攻隊遺跡,他深入各個被時代和政權遺棄的空間,以碳筆作畫,將凝視重新帶回這些無人之處。其中一幅,被導演蔡明亮發現後大感震撼,成了電影《郊遊》中陳湘琪與李康生凝望14分鐘的影史級畫面。

進入無人廢墟作畫,高俊宏坦承,自己經常是恐懼的。他提起一個令人毛骨悚然的靈異經驗,那是一間廢棄成衣廠。他獨自進入其中,走到一處像是工人宿舍的所在。才站到房門口,他就感覺裡頭有股凝重氣息撲面而來,「是一種很強大的恨意。」雖然恐懼,但他仍決定進去。只是,一踏進房間,他的鼻血立刻簌簌流出。最後他選擇撤離。

既然這麼恐懼,為什麼仍執意跨入這些廢墟?他說,作為一個藝術家,且是偶爾會得到國家補助的藝術家,他常自問,拿了這些資源的自己,到底該做怎樣的作品?深入這些被迫失能的空間,尋找失能者們在其中的生活痕跡,作畫,就像是一個小小的餽贈,一個贈予鬼魂的禮物。這是他所想到的答案。「每次都怕死了,但,還是要去。」

(攝影/趙豫中)

(攝影/趙豫中)

除了到廢墟作畫,這幾年,高俊宏也將關注視角拉到東亞。他多次前往香港、武漢、首爾、東京、沖繩等地,與當地社運人士及藝術家見面。這些運動者與藝術家,透過佔屋、野宿、抗爭等長期、基進的行動,對抗在各國無孔不入的新自由主義。高俊宏不諱言,相較於屈服、迎合資本主義市場的藝術創作者,這些積極投身社會的東亞藝術家們,更符合他心中真正的藝術家形象。

社會運動與藝術的界線,對高俊宏來說並不成問題。「藝術是感知,是感性。美和感性都是社會的命題。一般社運會有組織和內部階級等遊戲規則,可是藝術卻能藉由感性,在階級中進行『重分配』。比如說,我們如何把一個默默無名的人或物件提昇出來?」

廢墟的鬼魂。高俊宏的母親。東亞的抗爭諸眾。在藝術家感性的凝視中,他們的身影一一浮現;底下,更巨大的陰影托著他們,浮載浮沉。高俊宏謂之為:帝國的時間。

默默無名的人群中,有位叫張正光的老先生必須一提。因為宜蘭神風特攻隊的廢墟計畫,高俊宏前往五結鄉季新村採訪這個少時參與神風特攻隊、卻躲過死劫的老者,兩人相處時間前後不過一小時,卻讓高俊宏起意創作《小說:台籍日本兵張正光與我》一書,寫下張正光的一生,並交錯自己的成長經驗,以及父親母親的故事。

為什麼是張正光?「那是一種直覺。就像你走到一間廟,就覺得那間廟跟你很親。我遇到他那天,他是個已經在領老人年金的人,住在漏水的房子,屋裡滿是狗騷味,可是他卻興致勃勃地推廣『培植斑節蝦、促使台灣重返聯合國』這麼龐大的計畫。採訪他之後,我想他會是我以後常常去找的長輩。」

沒想到,當高俊宏再度聯絡張正光時,卻發現他已在兩人相遇後12天猝逝。他心中備受衝擊,竟覺是自己造成張的死亡。那之後,高俊宏前往曼徹斯特駐村,四十多天中,他幾乎哪也沒去,關起門來寫完《小說》。

寫作《小說》的經驗猶如通靈,也像附身。那段時間,儘管高俊宏希望夢見張正光,入夢的卻盡是自己的親友。肝癌離世的父親,為了學前衛藝術而切斷聯繫的少年哥兒們,還有一直重複回返的博愛市場⋯⋯那些奇詭的夢境,似乎將他捲入一個虛實不分的密閉時空,而他能做的,是讓那些流離於歷史邊緣的人們附著於自己身上,訴說著在帝國的時間之下,他們遭受怎樣的侮辱與損害。

「我會說這是假小說。我知道小說的界定有幾種,但我還是不敢挑戰真正寫小說的人的專業。我是藉著這個殼,把故事帶進來。」與其說小說,高俊宏真正想創造,或說尋回的,是將故事和個人經驗引入當代藝術的領域中,好抵抗藝術圈自90年代以來唯歐美現代主義是瞻的主流價值。

為了學當代藝術,很長的一段時間,高俊宏拋下博愛市場的回憶與一起逃學玩耍的兄弟情誼,「我用藝術捨棄了自己的過去,學習西方的視覺和符號系統,」《小說》的出現,遂承載著藝術家多重的欲望,一方面回溯個人經驗,一方面透過訴說張正光和父母的故事實踐「感性的重分配」,這些回溯也帶出藝術家對藝術教育的思考和批判。

(攝影/趙豫中)

(攝影/趙豫中)

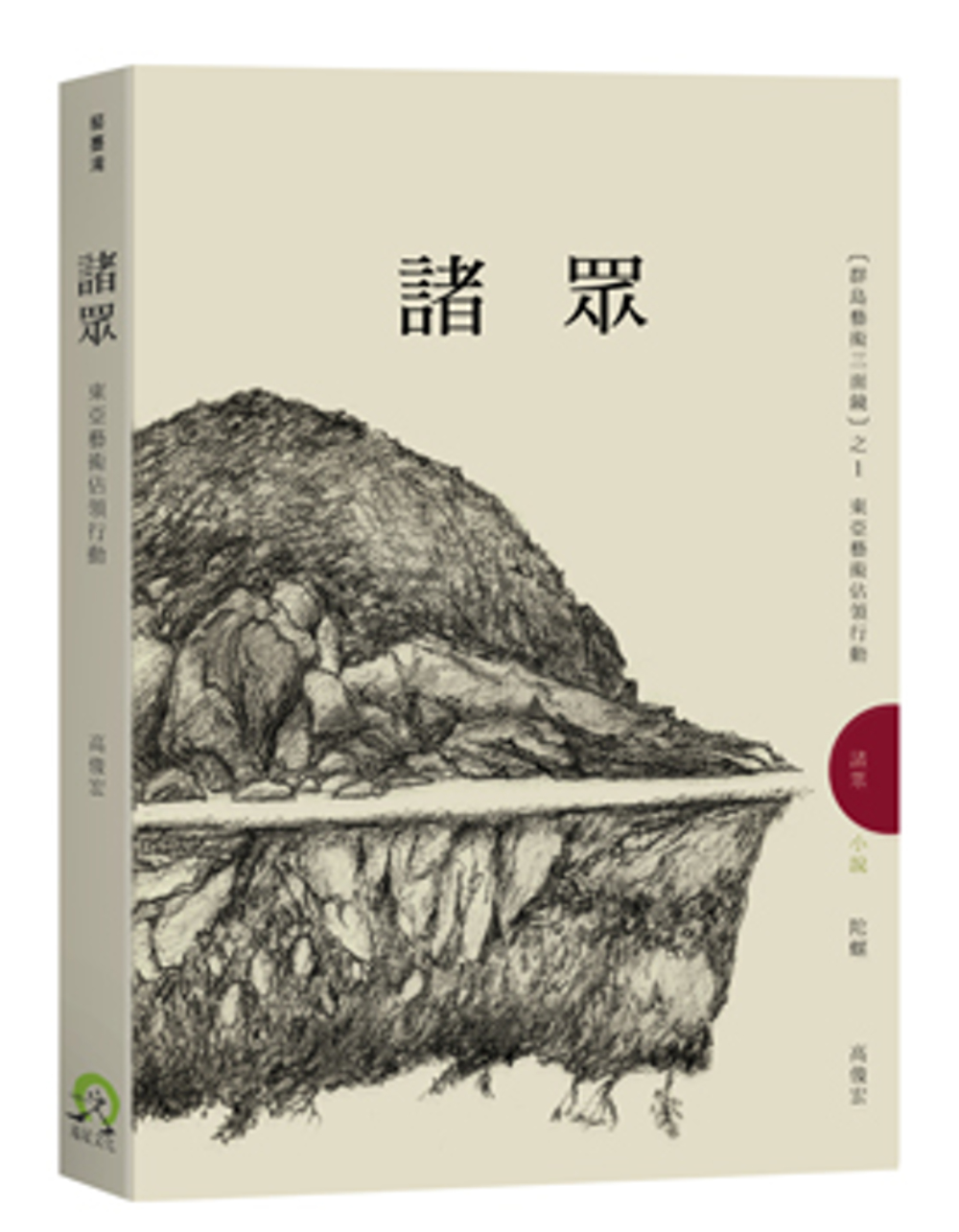

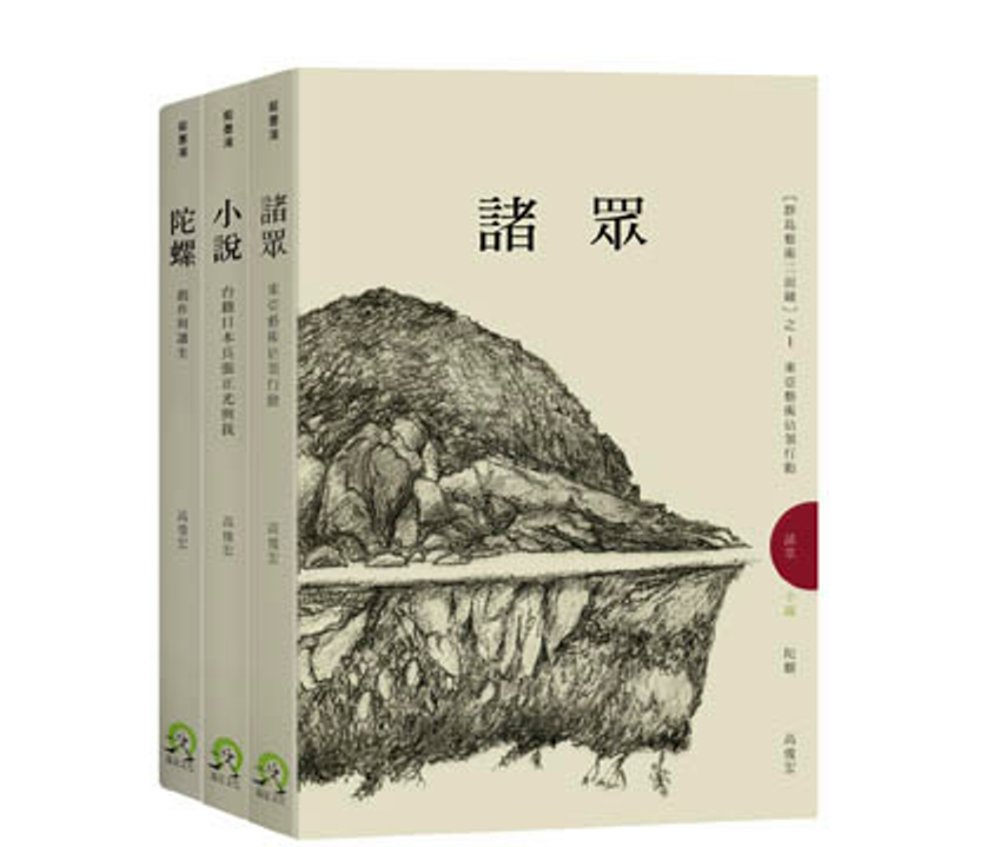

然,光是《小說》還未能一網打盡高俊宏的欲望。他一口氣整理出三本書,名為「群島藝術三面鏡」,前面提及的東亞藝術佔領行動踏查,整理為《諸眾:東亞藝術佔領行動》;過去十年中累積的藝術創作和評論,則收錄在《陀螺:創作與讓生》中,藝術家的企圖,是透過這三書,折射出人們對「帝國」與「世代」的新關照,新思索。

撇開這些龐大的詞語和繁複的創作企圖,問高俊宏:若「廢墟計畫」被視為一個禮物,首次寫進父母親生平的《小說》算不算給家人的禮物?他低下頭,陷入一陣長考。

「我想過寫給我媽看,但無法預期她的反應。因為我們之間的距離是很遙遠的⋯⋯透過小說來溝通,是很極致、很深層的溝通吧。我實在沒把握。或許我希望,這本書在我跟家人之間,是一個密語。」

「這東西很難講是要送給他們。也許可以想像是送給所有不知道該怎麼看待自己父母的人。比起送給我自己父母,或許該說是送給別人的父母,或像(藝評人)龔卓軍說的,送給那一代的失語者。」

儘管書寫已然完成,他仍認為自己難以跨越與張正光、父母之間的世代鴻溝。然而,在高俊宏時而理性評析,時而感性抒懷的《小說》等三書中,我們終會驚訝(且不失愧咎)地看見,那龐大的失語者行伍,從被大歷史抖落的紙頁背面返歸,他們逐個現身,一字一句吐露那些我們誤以為不曾存在的時間與失落。

高俊宏作品

回文章列表