(OKAPI資料照,攝影/陳佩芸、陳怡絜)

(OKAPI資料照,攝影/陳佩芸、陳怡絜)

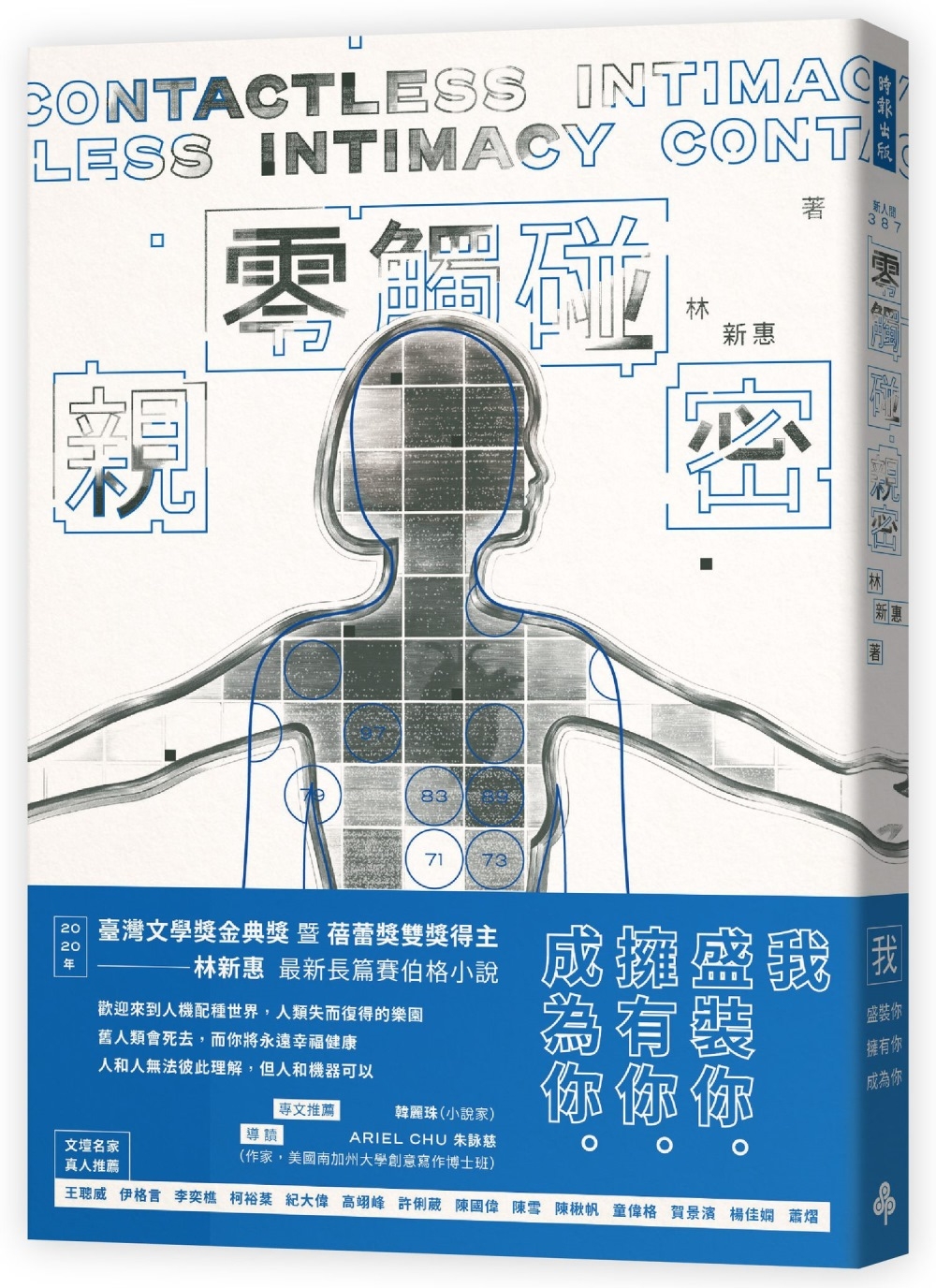

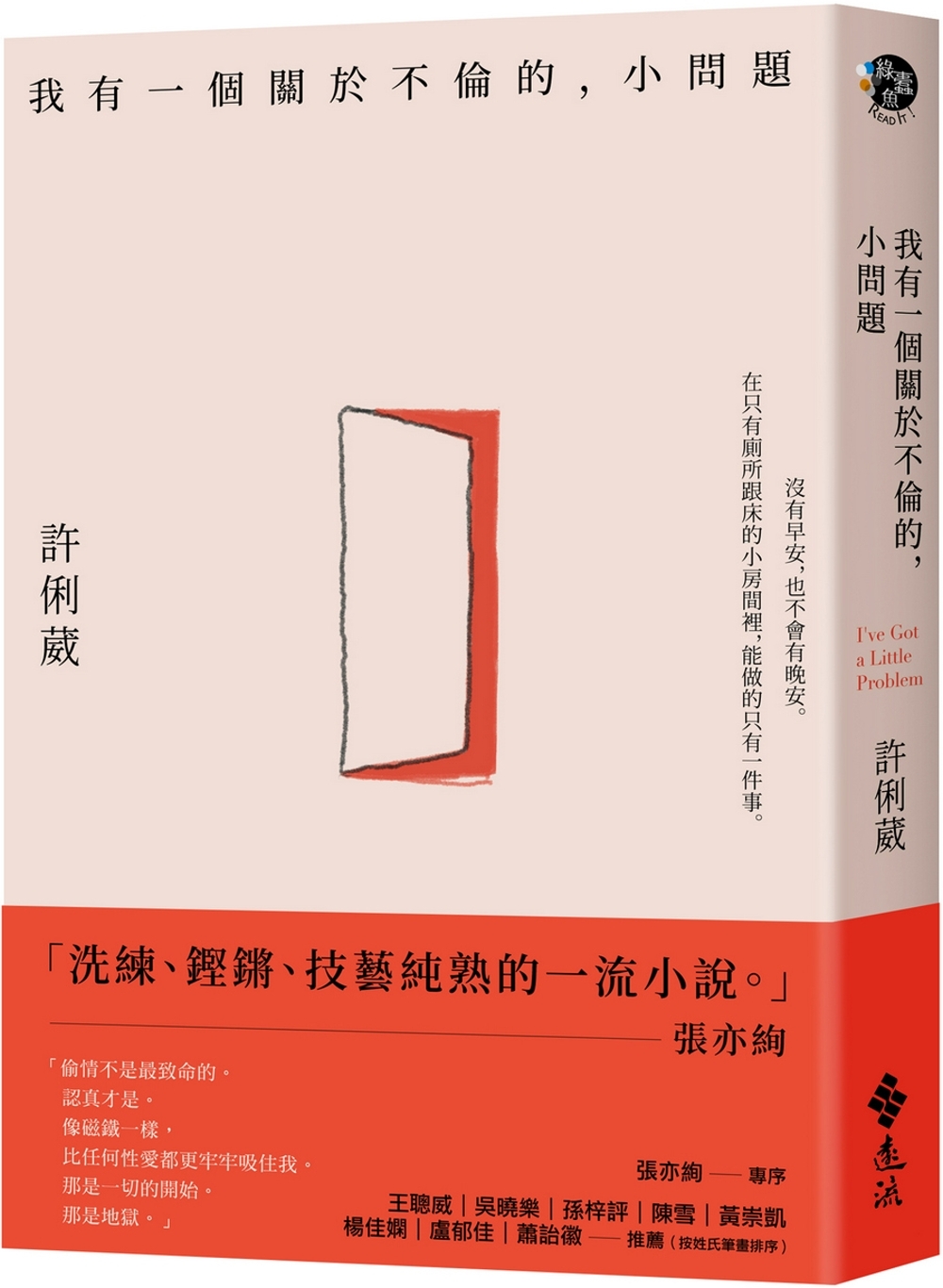

七月第一個下午,有光。迷你而親暱,鵝黃色燈光散落在滿屋的瓷器與書籍。這場活動在小說家蕭熠所打理的空間「有光」舉辦,由近期分別出版《我有一個關於不倫的,小問題》的許俐葳和《零觸碰親密》的林新惠進行對談。掏心聊文學,也聊潛藏在文學底下的那些伏流。沿著親密感為經緯,也討論了《零觸碰親密》裡的零觸碰與觸碰。

對 談 人

作者簡介

許俐葳,1984年生。著有小說《少女核》、散文集《百分之九十八的平庸少女》等書,編有電影劇本〈相愛的七種設計〉。現任職於《聯合文學》雜誌。最新作品為《我有一個關於不倫的,小問題》。

OKAPI專欄|少女出租店24H

▌「親密感」的多重宇宙

林新惠簡潔扼要地開場,「這次我預想是能辦在一個小書店,然後聊切合我們這兩本書共同有的『親密』主題。」接著介紹了身旁的與談人——小說家身兼《聯合文學》雜誌副總編輯,剛從筆名「神小風」轉換為本名的許俐葳。「我還是會習慣性地叫她小風,但她最近改回本名了,等於是回到初始設定。」

對林新惠而言,與許俐葳一起座談有複數的意義。兩人原先就熟,一起在文學雜誌工作,最近也都剛出書,對於文學也有過大量的討論(當然還有困惑)。兩位寫作者的親密連結也不止如此,「我的《零觸碰親密》看起來是一本很科幻的書,《我有一個關於不倫的,小問題》則是非常寫實,但是我們其實都有去討論到所謂『親密性』。不過一個是關於人與非人,另一個則是關於男人與女人。」

所以,親密感自然也不只是單純的情感面向,它同時也是一種介質般的存在。林新惠舉了一個生動的例子,「我覺得親密感很像介質,例如界面活性劑。我們都知道油和水不相容,所以會需要一個界面活性劑把原本互斥的事物融合在一起。」新介質,意味著各種建構與創造的可能。林新惠分享自己讀《小問題》的感想,「我讀這本書,會覺得透過『親密性』這個概念,女主角自我的女性意識也被重構了。不一定是女性主義,而是她怎麼樣去認知自己作為一個女性。」就這樣,從小說《零觸碰親密》談到這些多重的親密性:主題的親密、距離的親密、私交上的親密。在這樣的交會中,得以交換一些心內話。

許俐葳說,「我確實覺得這一切都是很親密的。無論是交情,小說裡的主題呼應,或是說這一整個空間都是。因為這邊是小說家蕭熠的空間,認識蕭熠以後,也會在這裡聊小說、寫作、生活,或是各式各樣的事。我和新惠是同事嘛,會一起吃飯,也會聊很多文學的事。」許俐葳自言,自己一直對文學和寫作抱有問題。這些疑惑,常常也是創作者共享的頻率,「聊天時我就常常發現,她碰到的問題好像我也碰過,或是我在思考的問題好像她也在想。」許俐葳笑著攤了攤手。「我想,我們都是有很多小問題的人。」

兩位作家的作品都有討論到「親密性」。(照片提供/時報出版)

兩位作家的作品都有討論到「親密性」。(照片提供/時報出版)

▌從零到一,小說的擂台

有了小問題,該如何前進一步去試著回答?由於長年編輯文學雜誌的經驗,許俐葳歸納,台灣的作家生態,出道作的模式大致相近,第一本書很多是文學獎或前輩領進門,但最關鍵的,有時候不是第一本書,「我們都覺得出書很難,也確實有門檻,但我覺得最難的是如何持續下去。」大多數作家的出道作是短篇集結,但許俐葳反而是以長篇小說出道,第二本書則是散文,「我當時就會有點害怕,已經寫出一本長篇小說了,那我接下來要寫什麼?要寫短篇嗎?就會有各式各樣的疑惑。」

許俐葳認為,林新惠是頗有自覺的寫作者,以短篇小說《瑕疵人型》出道之後,就著手打算要寫長篇作品,也去申請了補助。她忍不住笑道,「我就會忍不住好奇,身為一個得了金典獎、又得了蓓蕾獎的人,你在急什麼?為什麼這麼急著要出下一本?」

林新惠思考幾秒,「在你說之前,我沒有意識到這件事是很急的,因為我覺得三年是差不多的時間。譬如以生育來說,如果預計要(以各式各樣的形式)生育兩個小孩的話,我個人會希望不要差太遠。」林新惠笑說,「隔太久的話,各自都是獨生子了。」

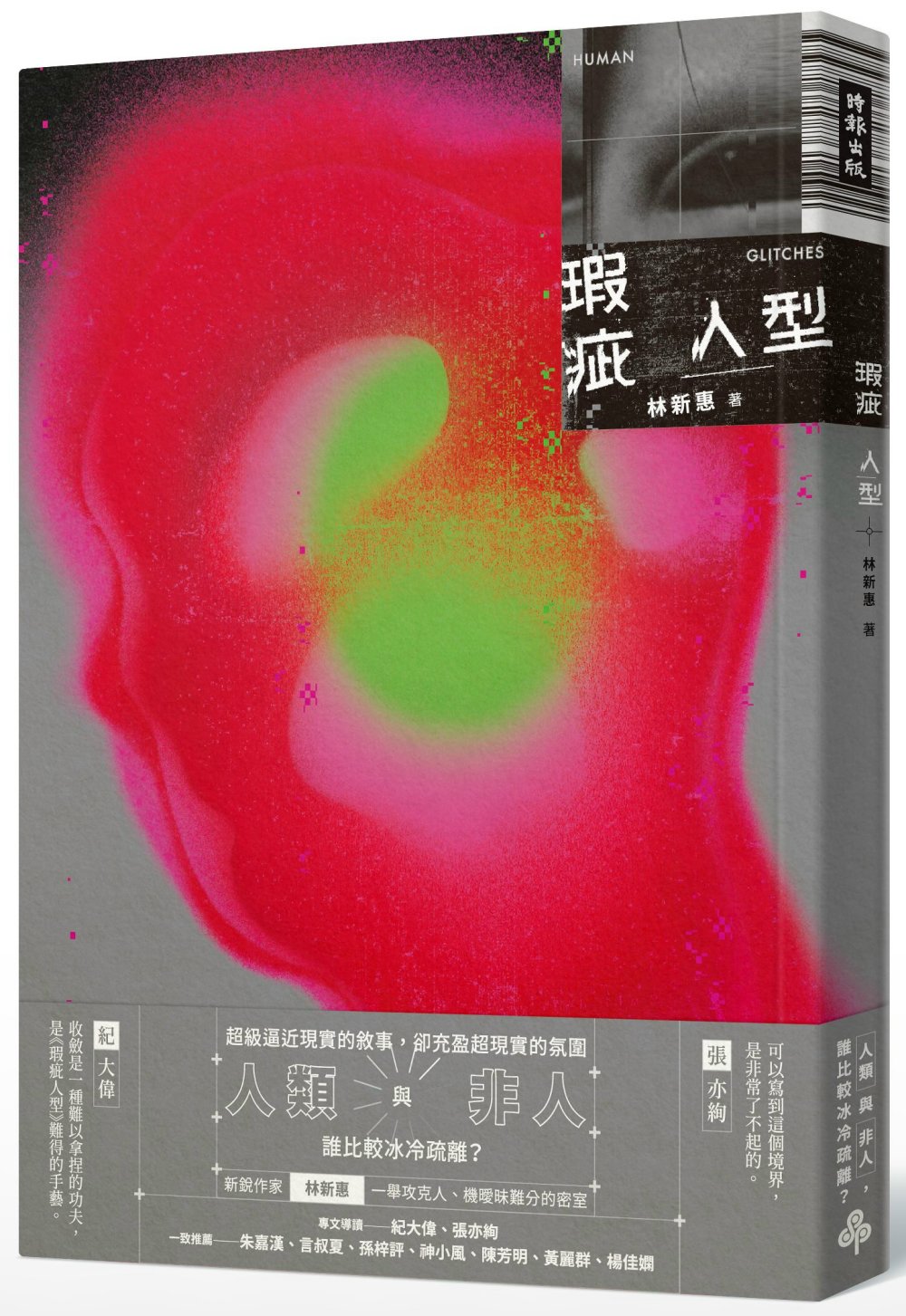

第二本書,林新惠萌芽了更多「寫作者意識」,也咬牙度過許多嗑嗑絆絆的修改地獄期。她回顧創作歷程,「上一本《瑕疵人型》雖然是2020年出版,但書中收錄的作品大多是2013年到2019年的小說。做為新人寫作者,很多時候就是投文學獎、副刊吧,我大學不是念本科,身邊也沒什麼寫作同儕,如果幸運有進到決審,才會聽見評審回饋。」當時的林新惠並沒有完整的出書規劃,也沒有打算成為一名作家。更像是不知不覺做了這些事,然後默默累積出一些結果。她幽默地形容,如果延續前面的「生產」比喻,那第一本書其實是意外懷孕的結晶,第二本拿到國藝會補助的《零觸碰親密》才是計劃生產。

從短篇小說《瑕疵人型》到長篇小說《零觸碰親密》,林新惠不斷叩問各種科技與人性的邊界,身兼文學研究者、寫作者的她精準點出,一萬字的格局和八萬字的格局,絕對是相當不同的形式,「短篇更要求高潮張力,但也有其局限性,能涵蓋的議題量是有限的。一萬字可以寫一個故事,但許多我想處理的議題是難以用短篇去達成的:包含人和非人的交織、伴侶的積分制度、這個世界觀的婚姻關係,或是『追求健康』等等的想像,以及這背後的諷刺性。」林新惠說。

兩人也論及了《零觸碰親密》裡的「不反抗」。許俐葳問,「最後女主角好像就這麽漸漸被生化人交付的自我掩蓋了,為什麼她選擇不反抗?有些橋段確實有靈魂辯證,但是最終她的意識和身體都被接管了,她是如何思考的?或說,你是如何安排這個走向?」

林新惠如此回應,「活在不斷把身體交託出去的時代,無論是日常生活、工作需求甚至購物傾向都交託給機械裝置的時代,小說把現況推到極致,包含女主角的臉部也被掌控了。她無法選擇決定此刻是不是她在笑。在這裡,她從小就不斷被告知、不斷練習,一切選擇都在告訴你『這不是你的選擇』,而是機器的決定。」

當然,這並不是要去鼓吹「不反抗」的逆來順受,或許小說要對決的事正好相反——林新惠指出,在這個系統之中,女主角不會、也無法想到要反抗。因為反抗本來就不是一個理所當然的事。小說不斷在叩問「自由意志」這件事,我們要怎麼證明自由意志?其實是無法證明的,只好繼續寫小說,好去證明那些難以證明的事。不同於一些男性作家筆下的科幻小說敘事,《零觸碰親密》裡的生化人並沒有被賦予特定性別,同時也沒有所謂的「英雄」存在,只有平凡人。林新惠下了小結:「我想,小說在某種意義上也是一個『要和這個世界唱反調』的存在。」

聊著,林新惠提起許俐葳睽違十年出版新作《我有一個關於不倫的,小問題》時,小說家朱宥勳有一句這樣的推薦語:「歡迎回到小說的擂台。」林新惠對此頗有感,但她的版本是:「確實《瑕疵人型》獲得了幾個獎項,但是我真的要等到出版了第二本書,才真的有正式出道的感覺。我覺得自己終於從零到一,站上了小說的擂台。」

▌一本書的幕後

站上擂台,意味著挑戰不會少。實務上,如果想成為一個專職小說家,就可能得面臨「沒有錢」的魔王級關卡。如果以「補助」為例,許俐葳認為,「寫作者一定都會想去試試看,畢竟文學獎和補助的性質不太一樣,端看你怎麼使用。比如投文學獎的作品可能不會先去思考一本書的規格,當它集結成書的時候就有可能變得很尷尬,每個單篇要不是高度相似,就是完全沒有關聯。」

對於新書,林新惠坦承,「寫這本的時候,我是非常不快樂的。沒有那種寫得很投入,浮在天上的感覺,現在比較流行的說法就是心流(flow),像《灌籃高手》的三井壽投球,我想心流就是那樣。」林新惠用一種歷劫歸來的語氣,平淡地說,「寫短篇的時候偶爾會有,但我寫《零觸碰親密》的時候幾乎是沒有,完全沒有浮上去,只有趴在地上。」她自嘲地笑了一下,「我覺得那時候整個生命和靈魂都很沉重,也不知道為什麼。雖然當初有交出國藝會的結案版本,但是不滿意,作品也不行,最後幾乎是整個打掉重來。」

許俐葳問,「是什麼原因讓你覺得不行的?」

林新惠說,「體感上我知道自己還沒有浮上去。有點像內心會有兩隻惡魔。一隻惡魔說,就快出吧,另一隻惡魔說反正結案了沒關係。結果出書是惡魔,不出也是。」

許俐葳說,「不過都拿了補助還是出一下吧!」

林新惠,「對,我最後選擇了出書惡魔,又花了一年打掉重練。」

《零接觸親密》原書名為《人機配種計畫》,談到這些成書的過程就好比進入寫作者的「後台」。許俐葳說,自己比較多的討論往來是與編輯。但林新惠從《人機配種計畫》到《零接觸親密》的中途經歷了大幅修改,同時也加入了前輩、朋友的討論回饋,試圖在相當嚴厲(同時也相當實用)的意見中,融入自己的想法大幅改動,第二版本的架構也變得更加簡練、完整。

「在小說面前,我真的就是螻蟻。就是非常謙卑。」林新惠說。能透過文字所完成的事,有時候其實非常渺小。但或許,有時候正是因著那些渺小與謙卑之所在,小說家才得以在各式各樣的親密裡,迸發出人與人、人與非人、人與萬物之間的火花。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表