林新惠對寫小說的描述很簡單,「就是準備一個機關,然後完成它。」或者直接用契訶夫的經典理論——你先準備一把槍,最後射發。「也可以不發射啦,契訶夫有說,不發射比較高明。」

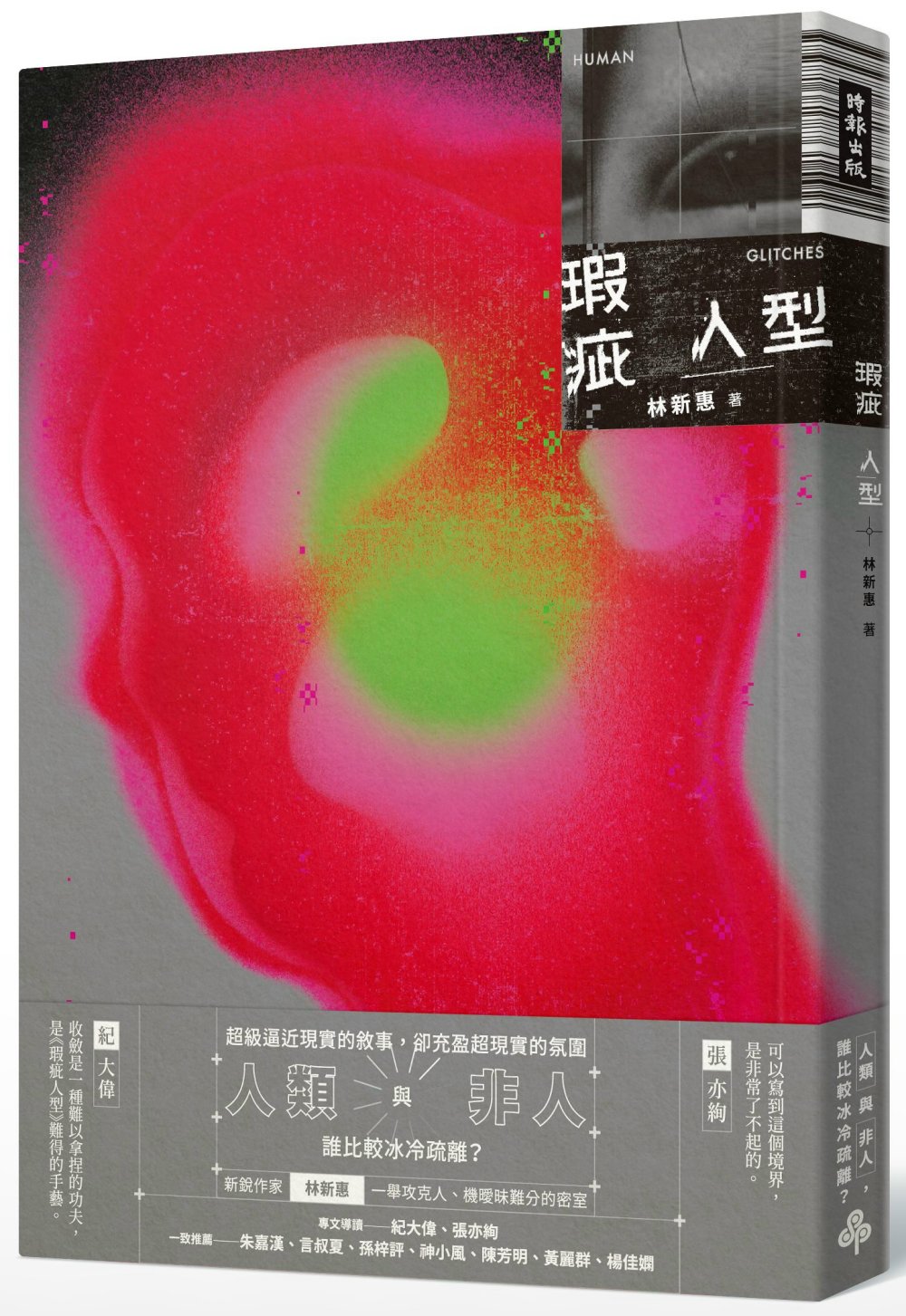

這位年輕槍手的首部小說集《瑕疵人型》共收錄17篇作品,中篇與極短篇輪番交織,營造出引人入勝的閱讀節奏,亦有股不容錯認的氣質:文辭撙節,冷冽中透著諦觀,以視覺推進情節,在最猝不及防時刻向讀者扣下板機。

林新惠說自己還在適應出書這件事,「作者」稱謂套上身,像新衣帶著漿過的生硬不自在。當我們稱讚小說精采,她對是否該相信顯得舉棋不定,也對是否繼續寫下去有著自我懷疑與不確定。《瑕疵人型》整稿時,她一路看,一路想捨棄舊作,得以成書還真多虧了編輯跟在後頭拾回。

她以前沒想過自己會出版小說,大學念音樂系,主修單簧管,生活中不乏文學,也利用暑假參加文藝營,當時接觸了文藝營老師推薦的作家如邱妙津、駱以軍,讀完之後沒有激發她創作,反而心想,「這種大部頭的作品我怎麼寫得出來!?」

但最終音樂仍把她帶上了創作路。問她,學過音樂對寫作有什麼影響?林新惠眼睛一亮,「我創作的起點就是音樂,會寫小說是因為讀了黃麗群的《海邊的房間》很驚訝,就開始想試著分析小說怎麼可以如此簡單好看。」身為音樂系學生,自然地拿熟悉的樂曲敘事去類比解構文本,「很有趣喔!會看到許多共通點,比方音樂分析強調『動機』,動機不是旋律或主題,而是最基礎的原料,就像蛋糕裡的麵粉,這個關鍵會貫穿整體反覆出現。小說也有,最有名的是米蘭.昆德拉《生命中不可承受之輕》,你會看到那句『非如此不可』(Es muss sein)反覆出現,可是每次出現都會因為前後文形塑出不同意涵,那就是所謂的動機。」

這樣說來,「glitch」(機器的小瑕疵、小故障)無疑是她這本《瑕疵人型》的動機之一,人跟機器同樣會出現瑕疵,那不單單因為錯誤或缺陷,更像是在均質裡扎眼的突出,林新惠強調,「雖然只有一點點,但那個一點點就是怎樣都磨不掉的感覺。」為了更突顯「瑕疵」的對比性,她筆下角色多半不是病理定義的身心障礙者,而是公園散步的夫妻、巷口手搖飲的店員、規律打卡的上班族……人人心懷祕密,從他或她的日常取一小塊切片,放大即見各種正常都搖搖欲墜,「我寫的時候不覺得那是他們的障礙,比較接近『常態』。」她同時也在探問:一個人的常態放入社會,會成為異常嗎?他們會察覺嗎?能承受嗎?還是像倪匡小說《規律》裡的科學家,自詡高知識精英,卻發現自己的生活路徑跟昆蟲沒兩樣,就崩潰了?

「迴圈」是林新惠故事中的另一種原料。她寫作也如迴圈,習慣先設好起點跟終點,決定最終要抵達的「畫面」。例如〈安妮〉講述喪母後獨居的男子,意外發現充氣娃娃活了起來,渴望進一步讓名為「安妮」的空氣人型變為真人。林新惠原本打算最後定格在安妮塑膠製的臉融化、膠液不斷流下的特寫,「可是停在這裡,會感覺主角(獨居男子)只是被某個什麼擊倒,就沒了;假如他再去訂購一個新的人偶,重覆一模一樣的路,故事就有外延性了,要讓主角一直在徒勞的循環裡才夠悲慘嘛!」

「我們活在迴圈裡,放大到所做的每件事也都是迴圈。人本來就會強迫性地重覆某些路徑,沒察覺自己在循環裡……或許試圖要打破,但終究沒辦法。」無間是最徹底的地獄,為了脫離所做的掙扎反而更陷入,這便是人的處境。「大家最熟知的兩個希臘神話,薛西弗斯一直把石頭推上去又滾下來,普羅米修斯肝臟長出來又被吃掉,不都是徒勞嗎?」

《瑕疵人型》也彷彿林新惠繼承希臘神話打造的殘酷舞台,徹底呼應她說,「文學並非要打破徒勞,而是讓徒勞具象化。」於是,她整本小說集像空蕩的廢墟電影院,銀白屏幕逕自播放,主角也許是〈一具〉裡因系統積分流失而驚惶的上班族、〈電梯〉裡逃不出婆婆監控的女子、〈安妮〉的獨居宅男,或〈馬路〉中夢遊般的舉牌人……比角色身陷布局更地獄的是,她的小說活脫現實鏡像,下一秒,坐在觀眾席的我們,可能發現自己置身迴圈。人類或人生,都無法因為瑕疵而享有退貨,更換新品。如同她後記總結的:「短路的機器可以被廠商收回,當機的人類卻時常無處回收。」

讀者很容易能察覺《瑕疵人型》收斂文字營造出的乾淨感,沒有明確年代、以最低限線索勾畫角色面目,林新惠說,「喔!背景抽空是原本就設定好的,不要名字也不以字母代稱,因為字母還是存在語感或指涉象徵。更進一步講,我有些故事拿掉性別也成立。就像服飾店的假人模特兒臉部空白,是要讓消費者代入自己的臉。」

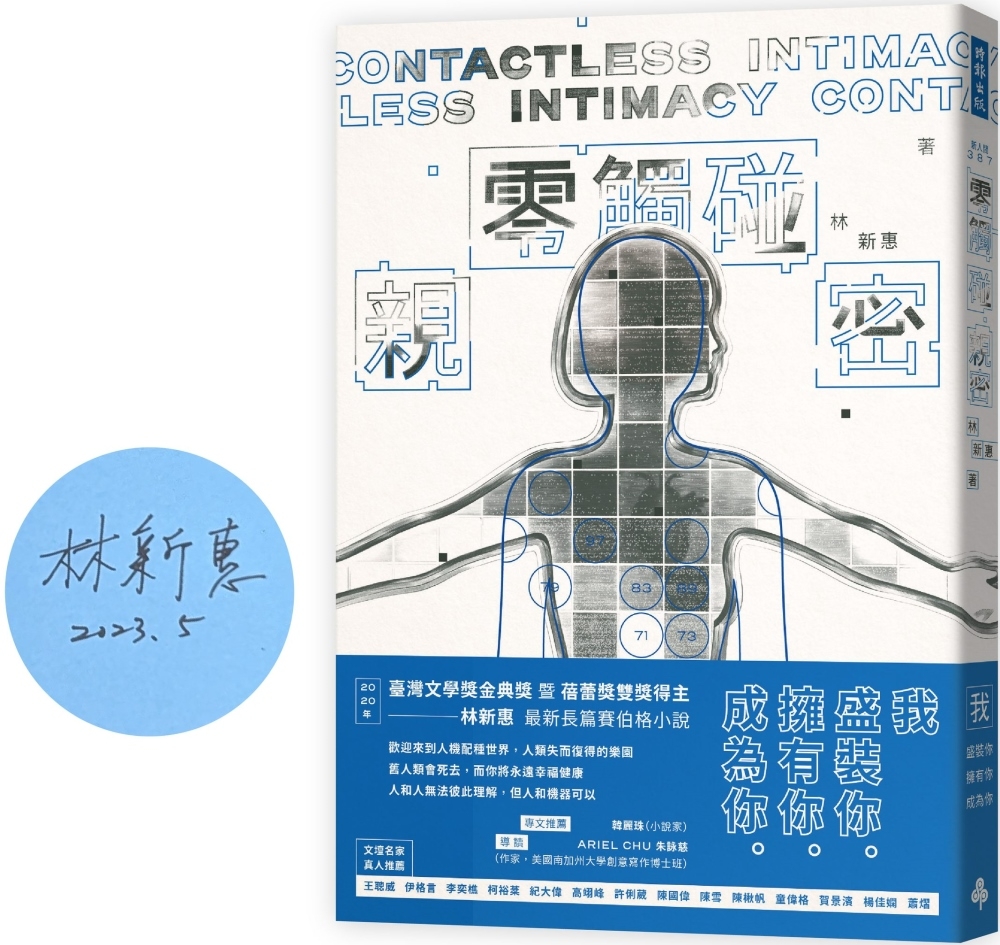

角色是備妥的空白原型,任何人皆能對號入座,與之合體。林新惠的碩論主題正是賽伯格(cyborg),她說,「人跟機器或其他生物體,可能不過是『構成元素的排列組合』不同,事實上人類跟人類以外的他者,其實沒有那麼大的差異。」她提到科學史學家唐娜.哈洛威〈賽伯格宣言〉對她的啟蒙,「我們對賽伯格的想像不外乎未來會發展出人機合體、生化人,但〈賽伯格宣言〉聚焦的不是想像明日科技如何改變世界,而是『當下』。」機器已然與我們密不可分(誰不是終日黏在手機上跟電腦前?生活中何處不倚賴科技產物?),人該如何面對全球化或社會發生的各種現實問題?

本書最終篇〈加州旅館〉,林新惠巧妙將歌詞置入小說,讓讀者在跨時空的既視感中迴蕩著不安。故事借典老鷹合唱團(Eagles)名曲〈Hotel California〉,講述旅人走進矗立沙漠公路旁的奇特旅店,她大呼內容根本是恐怖小說加科幻小說合體,「門房告訴他,你可以退房但永遠離不開。最恐怖的是這句:We are all just prisoners here of our own device(我們都是自甘受困在此的囚徒),你知道device是什麼嗎?」她指了指桌上的手機,「這就是我們的device啊!」

大概是看我們一臉驚悚貌,她笑笑地說,「大家覺得困在某處出不去很可怕,但我很喜歡長途飛行,機艙也是種出不去的狀態。」有時她會偷偷將手機切換到飛航模式,輕輕滑過螢幕,嘈雜世界就會放你獨處。寫論文和寫小說,於她同樣是那種狀態。

後疫情時代,科技重新定義了太多事情。林新惠興致勃勃點開手機分享一段影片,日本一所高中因應疫情舉辦視訊畢業典禮,機器人代替畢業生上台領畢業證書,頭部放置螢幕,畢業生的臉龐,在螢幕裡笑得燦爛,還有個時髦名稱叫「雲畢業」。這則新聞對林新惠而言除了荒謬好笑,亦是現實寫照,「我們早就活在科幻世界裡了,去想像末日降臨、大家一起死光,這是不負責任的,代表你在規避我們眼前應該凝視、該解決的議題。大滅絕根本不是此刻最緊急的,災難也不會解救人類,只會讓本來窮的人更窮,慘的人更慘。科技不保證讓生活變更好,重點在於它應該要拿來解決我們現在的問題,而非去想像一個遙遠的未來。」

《美國眾神》說,科技是最新興的宗教。牢籠是什麼?自由是什麼?怎樣算存在?這是人類活著以來的反覆論題,未來我們仍持續為尋找答案而戰鬥。終究會崩解我們的,不是科幻,而是人性。登入《瑕疵人型》任何一篇,你都將發現儘管塗裝著冰冷疏離的外殼,然而種種人浮於世的汪洋渴望,求之不得的孤寂哀傷,悉數被林新惠填裝在膠囊子彈般的故事裡,以強大勁道,擊中每一個人最脆弱的瞬間。

林新惠作品

延伸閱讀

回文章列表