十二歲的時候老師叫我抄寫美詞佳句在週記本上,毎個星期都要檢查。這讓我感到艱難。難的不是抄,而是每次停下來摘句抄寫就是對故事按暫停,看書搞得一下一下的。少年射過山,老來滴腳邊,閱讀本該和尿尿一樣暢快不是嗎?那時我想,有沒有辦法一抄就是一整本,所以為什麼不出一本都是金句的書?

人真的不要隨便許願。我說,房間太小了,我們該打通幾個房間。一個月後,就九二一了。

人真的不要隨便許願。我說,給我一本都是金句的書。然後,就有這幾年的博客來和誠品排行榜前幾名了。

排行榜唯一教我的事情是,都是金句,不會讓一本書含金量更高。

「這一生會拯救你的,只有愛。愛就是ry$%$n$」

現在還能翻出當年的週記本,已經看不清處到底寫什麼了。不過空白也許才是真相。能一句話講完的事情多廉價,小時候喜歡的美詞佳句大概和餅乾盒裡的塑膠小戒指一樣,我們只是喜歡他代表的形式,還不知道追求它本身的重量。

所以愛是什麼?

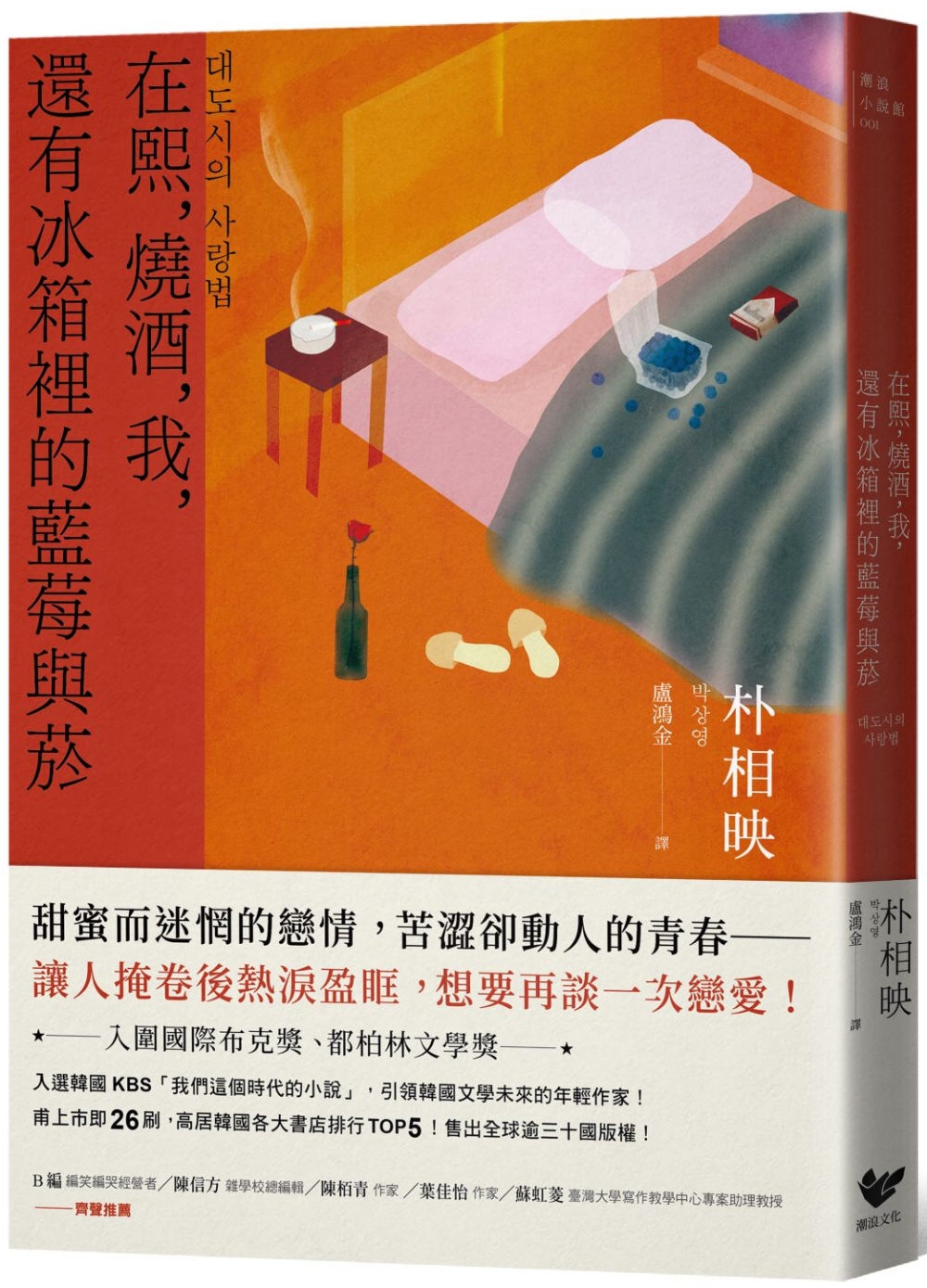

讀到朴相映的短篇小說集《在熙,燒酒,我,還有冰箱裡的藍莓與菸》,我才真正明白一件事情。重點不是愛是什麼,而是如何表達愛。想最大限度表現愛的效力,往往是要透過「不是」去界定「是」。你瞧瞧朴相映書裡的男人怎麼寫情書的,其實也就一行文:

「如果執著不是愛情,那我從來沒有愛過。」

你再瞧瞧他書裡的兒子怎麼展示對老媽的感情,情境是,是否該跟癌末的媽媽說我愛男人呢?

「血緣相連的我們,應該是比任何人都了解彼此,實際上,卻有可能是最不了解對方的人……現在我所能做的,就是停止思考,只是看著她微笑……等待她去世。希望她在什麼都不知道的情況下,死去。」

正話反說從來是同志的傳統藝能。上帝說別人打你的左臉,你把右臉也迎過去。同志湊過去的,則恐怕是染血的唇印。見縫就要扎針,擊石偏要以卵。越不想怎樣越要怎樣,軟抵抗是硬道理。哪個同志不是豆腐西施,刀子嘴豆腐心。

在朴相映這裡,技術更進化了。用否定格代替肯定。謊話偏是真心話。愛的時候誰都是個傲嬌。那是否定的修辭力量。你可以說那是同志的說話術,但不如說,那也是故事的修辭技術。好的小說總能讓你頓一下,要去想,不是直行道,而是回轉區,可這一回轉,「是」僅提供一個點,「不是」提供容積率。既然不是,什麼才可以是?一來一去,一滅一起,作為原始提問的「愛」一下大起來了,更多可能。

當我說愛是什麼,那只是一個句子。當你說愛不是什麼,就變成一個故事。

所有你想要的答案,都必須體悟到它原先是謎題。

想想卡爾維諾怎麼告訴我們的,柏修斯要斬殺梅杜莎必須透過手中的盾牌當鏡子。美國隊長看了都直呼內行。揮刀只是帶來死亡。但透過鏡子中倒影才能斬殺,我想那個折射與凝視的過程,就是故事擴張的瞬間。

朴相映善說故事。氣死人是,他還能寫金句。句子都帶刺,故事就是金枕頭了。分明榴槤來著。嘴巴又刺又臭,愛得我不入地獄誰入地獄。他在愛裡流離,你在他小說中流連。

話說回來,「不是」比「是」更能趨近,何嘗不是台灣此刻重新思索同志文學的方法?

《在熙,燒酒,我,還有冰箱裡的藍莓與菸》有助於我們重新思索台灣同志文學。我很困惑的一件事情是,你去看新世紀以來的台灣文學獎評審記錄,無論是小說組還是散文,評審每次開口報告本屆心得,常夾雜一句「這次同志文學很多/很稀缺」,那不是作品數量多少的問題,而是,當一篇作品被輕易歸屬於同志文學,也只獲得這個標籤,好像他就沒有其他討論空間似的。同樣涉及同志,他有沒有可能是其他類型,有別的議題?我是說,當我們一直說,「他是同志文學」,說久了,他會不會只是同志文學?

分類帶來便利性。但同時也出現侷限性。他具備一種屬性,但我就怕他只有一種屬性。

於是,當你說他要從同志文學的角度來看的時候,這篇作品就死掉了一次。但當你說,這個角色同時/原來/竟然/可能/是同志的時候,一個更複雜,充滿更多可能性的故事就誕生了。同志可以是作品中的最大公約數。但不能是唯一質數。同志在文學裡不能總是用「等於」,剛剛好,那就是最後的答案,於是也沒什麼討論空間。但他可以是餘數。喜歡他永遠除不盡,總有無數可能。

《在熙,燒酒,我,還有冰箱裡的藍莓與菸》耐讀,在於小說和中文書名的長度一樣,有很多的解讀方式。可以是城市文學,是成長小說,有友情,有親情……

一個例子是,小說裡主人翁最好的朋友是在熙。每個女孩都有一個好閨蜜是 Gay。朴相映把它反寫過來,Gay 都有一個好閨蜜是女孩。但明明是心頭的一塊肉,有天還是要給人整碗捧去。在熙要結婚了。小說裡主人公必須在婚禮上唱歌。這下不能對嘴,真唱還帶真哭的,朴相映寫:「我哽著鼻涕,和在熙一起唱完剩下的歌曲,就算我輸給別人,也不能輸給他。我以今天我是主人公的心態,盡最大的努力」,主要是他唱的滿臉臭鼻涕,為何哭呢?主人翁明明想著上述的事實,但告訴讀者的卻是「我本來想跟他們說,因為我是同性戀,所以唱 Fin.K.L 的歌也會哭。」

「因為我是同性戀。」這是一個多容易打發人的理由。話一丟出,不解釋。

「因為我是同性戀」,不解釋。不需解釋。但其實只是一個藉口,任何讀者都能看出:「因為在熙是我最重要的人。」

同性戀在這裡多好用。好用在於,他可以同時是一切的理由。也可以當藉口。他既是表象,又是深層。能把它標籤,愛貼就貼。但何嘗不是圖釘,一鎚子釘進心理。

說「是」只是敷衍。表現種種「不是」──你的場子但我才是主人公、只有你,我不能輸──反而更接近他的愛。

我去 google了朴相映的照片。他是個優熊。當然熱愛排骨精和體健猛男的台灣男同志會在心裡 murmur,那不就是個胖子嗎?錯了。要胖,也是靈活的胖子。你各位給我靈活點,要像朴相映,現代同性戀故事可能就是朴相映的樣子。外表無害,嘴巴很壞。猛勢如熊,心細如針。

在 Instagram 查看這則貼文

同志作為某種性少數。友情、親情、愛情作為某種人性的情感多數,但那正是同志足以施力的地方,朴相映知道這點,有時讓他們互相衝突,有時互為表裡。有時讓你硬,拳頭硬了,有時讓你和角色心心相映。

此外,曾為釜山大學客座教授的翁智琦告訴我一件事情,《在熙,燒酒,我,還有冰箱裡的藍莓與菸》的韓文書名原名是「大都會的愛情法」。而朴相映在一次訪談中提到:「韓國同志的愛情,在首爾這樣大都會才有更多可能。」

我這才注意到一件事情。朴相映筆下的空間,其實是台灣經歷過的時間。韓國男同志的愛情必須在大都會完成。過去的台灣也是如此。因為都市提供隱蔽,所以車站附近的公園為何成為同志相會的地點?或問,台北新公園為何成為孽子的交友勝地?那是因為公園多遮蔽和屏障,加之地形開放。進可攻,退能逃。樹影遮蔽人影,城市來往的人群則提供同志更多相遇的機會。

與台灣相比,此刻的韓國是一個對同志相對不友好的國家。這不是我說的,語出小說導讀,「對大多數人而言,依舊無法完全抹去對同性戀好奇與恐懼交錯的情緒」,對於韓國同志而言,那是秒針在指──同性戀們無時無刻意識到「這裡容不下我」、「要去更大的都市才可以」,針氈一樣的刺。而對台灣同志來說,我們以為自己已經進入分針時間。城鄉差距相對小,相似的事件已經被經歷過,法律上通過了反歧視與婚姻相關條例,表面上的寬容更大。你瞧連文學都有一個專區。台灣同志的緊繃指數和寬容指數類比於韓國,可能是分針和秒針的差距。

但話說回來,2018年同婚公投結果和相關爭議不就證明,分針也是由秒構成。時間隨時可以倒退。針尖總是戳得你回防不及。真相是,真相永遠是,同志仍須努力。

所以朴相映的小說很適合提醒此際台灣。他高明在於,在小說情感上把我們拉回同志文學動人的最初(情感衝突的最大化:大社會不容許,戀情產生的各種衝擊),但在議題上,巧秒包裹了後來的進程,諸如城鄉差距問題(鄉下人要去大都市談戀愛)、出櫃與家長問題(該怎麼和保守家長坦承?)、極端宗教議題(韓國有眾多基督信仰者)、女權和同志攜手、愛滋病議題……後來的時間,最初的我們。台灣和韓國,不,世界上所有同志總能在朴相映的大都會裡相映/相硬。

作者簡介

1983年台中生。台灣大學台灣文學研究所畢業。曾獲全球華人青年文學獎、中國時報文學獎、聯合報文學獎、林榮三文學獎、台灣文學獎、梁實秋文學獎等。作品曾入選《青年散文作家作品集:中英對照台灣文學選集》、《兩岸新銳作家精品集》,並多次入選《九歌年度散文選》。獲《聯合文學》雜誌譽為「台灣四十歲以下最值得期待的小說家」。另曾以筆名葉覆鹿出版小說《小城市》,以此獲九歌兩百萬文學獎榮譽獎、第三屆全球華語科幻星雲獎銀獎。另出版有散文集《Mr. Adult大人先生》、長篇小說《尖叫連線》、短篇小說集《髒東西》。

OKAPI專訪:「小說的技術就是一種告密。你要把一個祕密,不動聲色的講出來」──專訪陳栢青《髒東西》

OKAPI專訪:「小說的技術就是一種告密。你要把一個祕密,不動聲色的講出來」──專訪陳栢青《髒東西》

延伸閱讀

回文章列表