最近港媒新聞指出,香港公共圖書館下架大批涉及政治題材及人物的書籍,不再提供借閱,書單包括多本曾獲館藏推薦的圖書。剛好此時,我受到大塊文化邀請代替無法離開中國的唯色出席《殺劫》的改版發表會。在連絡過程中,唯色和我說了一段話:「我現在常常覺得瞠目結舌。因為我們會在很多親歷者還活著的時候就看見,歷史被權力堂而皇之地改寫了。所以更有一種緊迫感,但也有一種無力感,畢竟個人或少數人的努力太微弱了。也就更感念像大塊這樣的為見證歷史提供場域的出版者。白紙黑字,始終是證據。不然《1984》裡的銷毀和塗改就不會那麼積極了。」

而《殺劫》,也在被下架的書籍清單中。

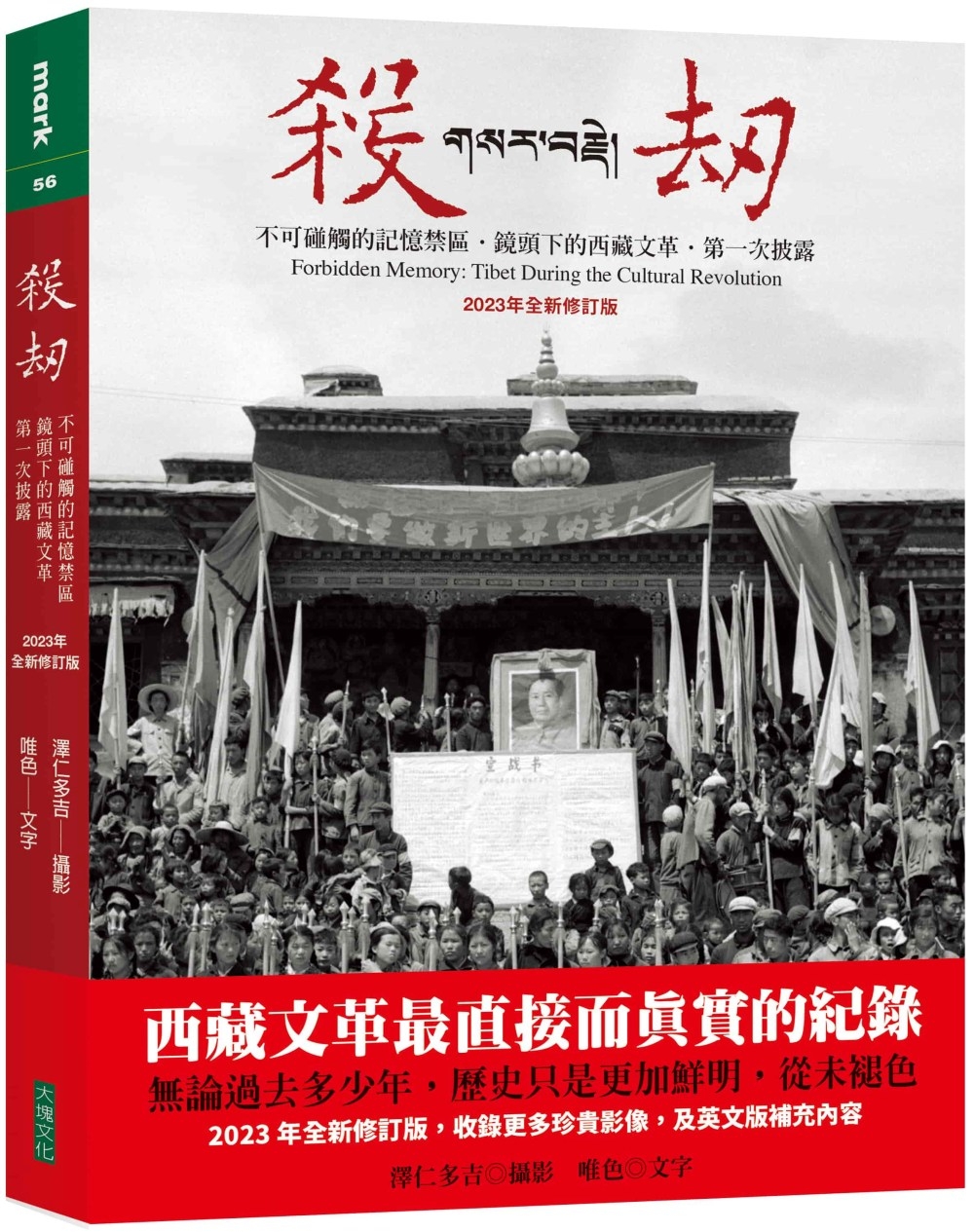

▌《殺劫》的出版背景

茨仁唯色的《殺劫》是西藏研究的重要入門書,第一版出版至今已經過17年,被多國翻譯和再版。這次中文版的改版,唯色加入其他語言版本的補充資料,是「文革50周年」後的再度改版。

記得第一次讀《殺劫》是在日本念書的時候,那時我對西藏還沒特別接觸,在現代中國概論課堂上提到文革,做西藏研究的教授告訴我這本書(日文版),我就把它當成一本文革時的攝影集翻閱。過幾年我開始西藏相關研究後,才重新了解這本書的價值。因為是讀日文版,當時沒有馬上抓到書名「殺劫」(SAR JE)的雙關意義,後來學會藏文才知道命名的巧妙。唯色說明,藏語「革命」的漢語發音近似「殺劫」,而革命一詞,也是共產黨進入藏區時新造的詞,結合了藏文的「新」(SAR)和「變化」(JE)。

書中的舊照片,是出自唯色的父親「澤仁多吉」之手。文革時期,澤仁多吉是西藏軍區的軍官,也是一名攝影愛好者。但這些照片,到他臨終都沒有公開。唯色是在整理父親遺物時發現這些底片,她1999年時把底片寄給還素未謀面、剛出版《天葬:西藏的命運》的漢人作家王力雄(也就是唯色後來的丈夫)。王力雄建議唯色自行出版這些照片,因為這建議,唯色開始了長達六年的整理和訪談,在2006年透過台灣的大塊出版社,讓《殺劫》一書問世。

▌唯色的寫作歷程

關於西藏文革,除了《殺劫》以外,可以和《西藏記憶》一起閱讀。當年唯色沖洗出爸爸拍的照片後,開始對照片中的人事物進行採訪。《西藏記憶》中有詳細的訪談紀錄,可以看出唯色身為記者的專業。如果《殺劫》是重要的影像資料,《西藏記憶》便是同一年代的重要文字訪談資料。唯色的書寫也不只停留在文革,出版這些書之後,她的民族書寫變得更加深刻,更有意識、有使命地要記錄西藏的事物。

之後,在2008年發生「三一四事件」,中國官方稱之為「西藏騷亂」或「西藏暴動」。事件中,唯色擔任了重要的紀錄角色,接連寫了《鼠年雪獅吼:2008年西藏事件大事紀》、《聽說西藏:發自西藏現場的獨立聲音》(王力雄合著)和《西藏:2008》。

拉薩三一四事件爆發之後,除了西藏自治區以外,其他藏區也同時發起抗議。在中國的鎮壓之後,便開始了西藏人一連串的自焚事件。唯色同樣記錄了這些西藏人的傷痛,分別寫出《自焚藏人檔案》(2013)、《西藏火鳳凰:獻給所有自焚藏人》(2015)。當然,藏人還是沒有停止他們的自焚抗議行為,2015年《西藏火鳳凰》出版時有142名藏人自焚,至今已達159人。最近的一名,是2022年在中國歌唱選秀節目走紅的歌手才旺羅布,他在發表新歌〈如果有遺憾 也別偷偷放不下〉隔天於拉薩布達拉宮外自焚,享年25歲(一個月後,81歲的牧人扎彭在阿壩縣自焚身亡)。

回顧唯色的寫作,可以發現唯色並不是一開始就對民族認同和西藏議題抱有明確且強烈的關心。她第一本作品《西藏筆記》在中國被禁後,以書名《名為西藏的詩》在台灣重新出版,這本她早期的書寫,並沒有像現在一樣強硬的民族意識,可以說,是透過《殺劫》的書寫和訪談,讓她重新認識自己的民族,有了全新的民族認同。這點,和其他藏人的書寫不太一樣。大部分較直接書寫西藏歷史和民族意識的作家,均為逃到海外的流亡藏人。至於中國國內藏人的作品,則因為體制和個人生計關係,通常會保留曖昧空間。像是我很喜歡的《那年,世事翻轉》,便是安多藏區的那倉怒羅先生用藏文寫的前半生自傳(雖然後來變成禁書,但內容除了記述故鄉50年代發生的慘劇,並無太多批判)。那倉怒羅本人也不願意對文革發表意見和回憶錄。而回憶錄《逆風順水》,是阿嘉仁波切逃到美國後才得以書寫和出版。最近重新讀完,發現唯色也是編輯之一。

我想,唯色最讓人敬佩的是不斷記錄和書寫的勇氣。她每天都在寫,寫對西藏的情感、對達賴喇嘛的情感,也寫西藏和中國的時事。即使她常常面臨被監視和限制行動的狀況,甚至在取得簽證後中國卻拒發護照給她,她都沒有屈服,仍然不停地寫。《殺劫》改版,唯色也補上新的資料。2016年OKAPI有一篇她的訪談,那時她剛出版《樂土背後:真實西藏》。被問到即使行動被高度限制,仍然不斷寫作,那麼她的信念是來自什麼?她回答:

首先基於愛與信仰。其次基於我的寫作理念:寫作即祈禱,寫作即遊歷,寫作即見證。或者如我在散文中寫過:「我終於明確了今後寫作的方向,那就是做一個見證人,看見,發現,揭示,並且傳播那秘密——那驚人的、感人的卻非個人的祕密。」、「讓我也來講故事。讓我用最多見的一種語言,卻是一種重新定義、淨化甚至重新發明的語言來講故事,那是——西藏的故事。」。她後來也說了就西藏問題和中共談判時,她希望遵守的底線是「真實」。

▌現代西藏的苦難

《殺劫》的主題是西藏文革。而西藏的文化災難,其實不是從「文化大革命」(1966-1976)才開始。1949年,中共打贏國共內戰後,隔年10月毛澤東就派解放軍進入西藏東部要塞昌都,短短10天就攻下。接著,解放軍進入拉薩,於1951年逼迫剛開始親政的年輕達賴喇嘛簽訂「中央人民政府和西藏地方政府關於和平解放西藏辦法的協議」,即「17條協議」。這個協議簽訂的區域,就是大致上現在的西藏自治區。

傳統的藏區,並不只有西藏自治區。西藏自治區主要部分為「衛藏」,東北藏區叫「安多」,東邊則是稱為「康」。安多和康區在西藏侵攻之前就因為解放軍擊敗國民黨和軍閥,比衛藏更早納入共產黨的統治,西藏的噶廈政府自然也無力保障其他藏區的主權。1956年,西藏自治區正式成立,到1959年達賴喇嘛出走印度前,西藏自治區勉強維持了現有體制的運作。但在其他藏區,則是和漢地一起進行了許多政治運動:土地改革、消除封建迷信、反右鬥爭等等。安多和康區的藏人們受不了新政府的統治,於是起身反抗,許多地方陷入了戰爭狀態。其他藏區的難民逃到自治區,告訴嘎廈政府各地的實際情況,也讓西藏和中共的關係越加緊張和不信任。隱忍至1959年3月終於爆發,也就是俗稱的「1959拉薩事件」。關於這部分的歷史,李江琳《1959拉薩》(寫拉薩事件)和《當鐵鳥在天空飛翔》(寫安多、康區的內戰和慘劇)有詳細紀錄。

接著,西藏自治區的慘劇在短時間內連續發生。1959年達賴喇嘛出走同時,解放軍對拉薩進行一場攻擊和掃蕩,並開始了之前因為自治而未實行的土地改革、反封建等政策。當時中國實行毛澤東的「大躍進」政策,西藏自治區也得跟進,全部加在一起,讓西藏陷入地獄。留在中國境內的十世班禪看到藏區的慘況後,1962年寫了《七萬言書》交給黨中央,也為自己帶來各種災難。接著毛澤東為了奪回權力,於1966年發動「文化大革命」,在中國各地掀起狂潮。「打倒牛鬼蛇神」、「破四舊」等口號,對共產黨而言,在西藏這種「封建」舊社會是最好發揮的地方,僧尼和貴族被批鬥,寺院和房舍等有形資產被摧毀。根據中共的紀錄,光是西藏自治區,原有2713座,文革結束後只剩下8座。即使改革開放後藏人們努力重建寺院,但已無法回復傷害。

文革期間,唯色的父親澤仁多吉記錄下眾人焚燒經書、經幡的情景。(圖/《殺劫》內頁)

文革期間,唯色的父親澤仁多吉記錄下眾人焚燒經書、經幡的情景。(圖/《殺劫》內頁)

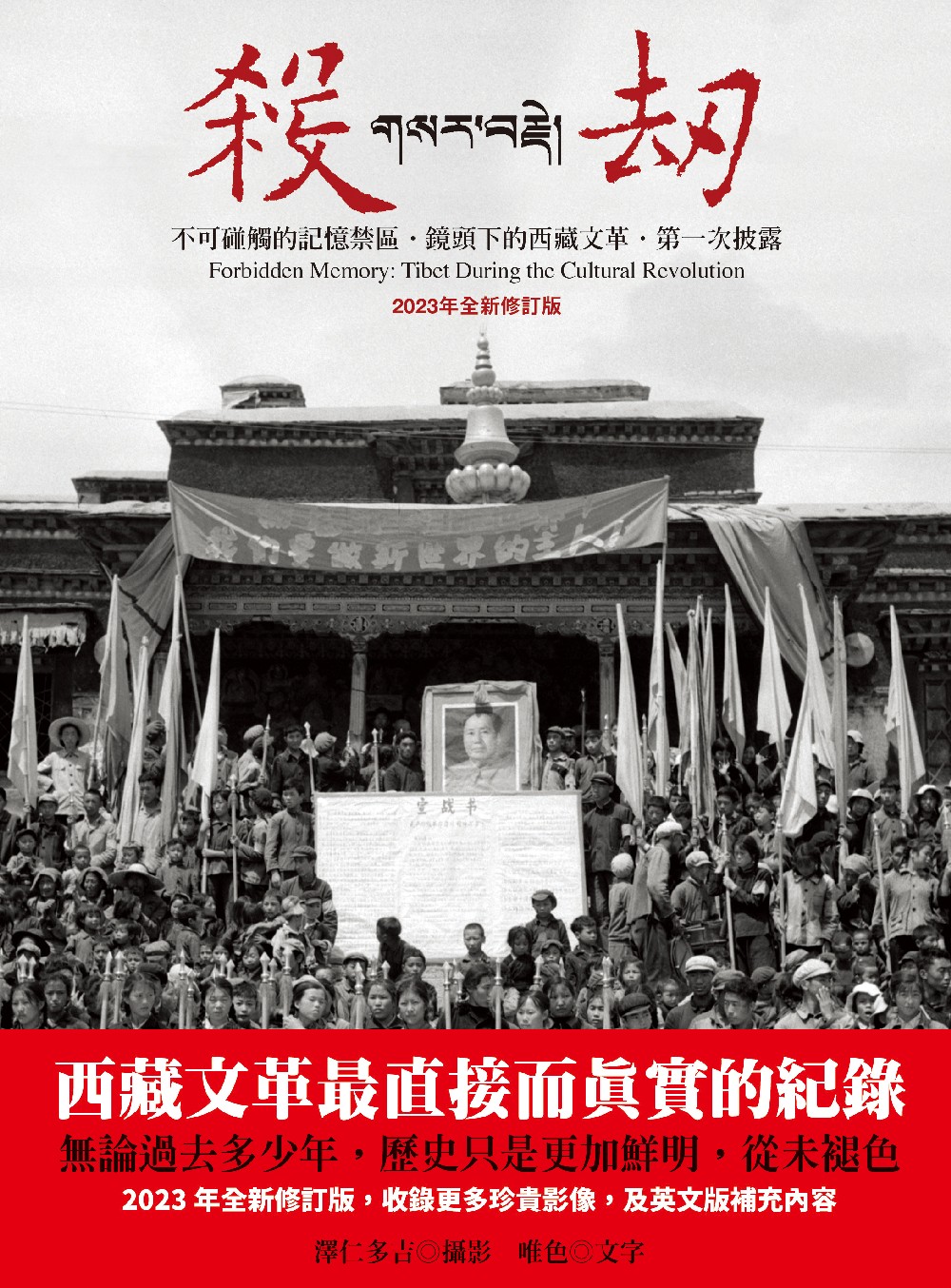

紅衛兵集會於原本用於講經的大昭寺講經場,在此批鬥高僧與西藏上層人士。(圖/《殺劫》內頁)

紅衛兵集會於原本用於講經的大昭寺講經場,在此批鬥高僧與西藏上層人士。(圖/《殺劫》內頁)

被迫穿上傳統服飾被批鬥的藏人。(攝影 / 澤仁多吉,《殺劫》書中照片)

被迫穿上傳統服飾被批鬥的藏人。(攝影 / 澤仁多吉,《殺劫》書中照片)

▌後文革時代的民族差異

談論文革的作品在漢人之中並不少,像是電影《活著》原著小說作者余華,在小說或散文都常提到文革,也不避諱自己兒時經歷的各種荒謬。對於文革的解釋,中國官方一度將之定調為過錯,雖然他們沒說是轉型正義,但中國有「傷痕文學」,便是在反思文革和當年的政治運動。雖然如此,但最近的中國又不太能提文革了。那為何藏人不太談文革,也沒有出現傷痕文學呢?好比前述的那倉怒羅,他自傳只寫到自己去上學(進入體制),並沒有接著往下談,本人也拒談文革──首先,藏人政治上的敏感身分讓政府不斷打壓,一直無法放鬆;再者,那時連續的政治運動已讓他們太恐懼,不敢再說什麼。

文革結束後,中共態度180度轉變,從打壓宗教變成需要宗教的力量安定社會,於是各地開始修復寺院,也攏絡僧侶和活佛,但他們都害怕放鬆只是一時的。畢竟,黨一開始就許諾整個西藏一個美好的未來,但現實卻是不斷剝奪他們的生計、文化和宗教。對西藏來說,中共統治幾十年,唯一說得上較為開放的也就是胡耀邦當政的80年代中期。那時班禪喇嘛也恢復了身分,為西藏人民爭取了不少福利。但這一切都在胡耀邦的失腳和班禪喇嘛的遽逝而結束。西藏人民最後在信仰上對中共幻滅,也是因為班禪的轉世靈童繼承事件。時報出版的《尋訪班禪喇嘛》和阿嘉仁波切自傳《逆風順水》對這些事件有詳細的描述。唯色在散文和詩中也不斷提起這些中共希望人遺忘的歷史。

也就是中共對西藏一直抱有敵意的態度,使得很少有人敢寫關於過去的事情。偶爾有些作家寫一些歷史小說,像是安多出生的次仁頓珠的《赤風呼嘯》,敘述了50年代解放軍對藏區的鎮壓。因為這樣,他的公務員身分被剝奪。還有安多著名知識分子扎加,因為寫《藏區土鼠年和平革命》支持2008年的藏人抗爭而被捕,出獄後也一直被監視。這兩個人的文風和唯色不同,他們也很敢於批評西藏人的舊習,屬於改革進步派。但在中共眼中,依然容不下這一點評論。唯色早在《西藏筆記》出版後,便被解職封殺,之後她的作品一直在海外(主要是台灣)出版。她能持續發聲,卻也一直被監視和控制行動,無法自由地在藏區移動。

關於《殺劫》,只要一翻開書,就會被那些照片震撼。最諷刺的大概是,共產黨是一個無神論的政黨,因此要摧毀西藏的宗教、打壓一切對他們來說有反動思想的宗教,但他們在文革時對毛澤東的崇拜,看起來就像比任何宗教都恐怖詭異的邪教。

1966年中共國慶,藏人在拉薩舉著毛澤東像遊行。(攝影/澤仁多吉 ,《殺劫》書中照片)

1966年中共國慶,藏人在拉薩舉著毛澤東像遊行。(攝影/澤仁多吉 ,《殺劫》書中照片)

我在之前幫唯色《疫年記西藏》寫推薦序時,和日本的師匠聊到唯色,他和我說:「這些書不管再有趣,你也無法打從心底覺得有趣。因為,都不是令人開心的事情。」我想,讀有關西藏的書就是給人這樣的感覺吧。最後,雖然很不想談政治,但西藏議題大概是最政治的話題。最近很多人說要和平不要戰爭,歷史都有告訴我們,西藏就是「委屈的和平」最好的例子。

作者簡介

延伸閱讀

赤風呼嘯

赤風呼嘯

回文章列表