閻連科推出兩本新作《聊齋本紀》《聊齋的帷幔》。(照片提供 / 聯經出版,攝影/ 羅恩賜)

閻連科推出兩本新作《聊齋本紀》《聊齋的帷幔》。(照片提供 / 聯經出版,攝影/ 羅恩賜)

閻連科,中國最受爭議、禁書最多的作家(但他希望不要再這麼稱他了),也是中國目前諾貝爾文學獎的熱門奪獎人選之一(他對此態度淡然)。在他「神實主義」的寫作構築下,他所言述的中國,既荒誕到不可思議,卻又讓人覺得,假若是在那塊土地上發生的情節,似乎也不是不可能。

趁著閻連科推出兩本新作《聊齋本紀》《聊齋的帷幔》,我們擬了幾個面向的問題,邀請身在北京的他分享這次的寫作與生活種種。從他質樸且誠摯的回覆中,我們可以窺得作家的致力所在。

Q:您的新書之一為《聊齋本紀》。在辭典的說明,「本紀」有「根本的綱紀」「事情的本末經過」,而「史書記帝王之事」,也稱之為「本紀」。請您談談書名取「本紀」的用意?

A:關於小說的書名,其實從寫作起稿到完稿,原來的名字都是《志異聊齋》。後來小說定稿後,在中國給了我一個做出版的朋友。朋友看了小說,認為叫《聊齋本紀》更貼切,也就更名為《聊齋本紀》了。我想他更名為「本紀」,大概就是你說的那種「本末經過」和「記帝王之事」的意思吧。從這個角度說,現在的書名確實更合適。而原來的《志異聊齋》未免有些偷懶和隨意,無非強調了和《聊齋志異》的反向與不同吧。

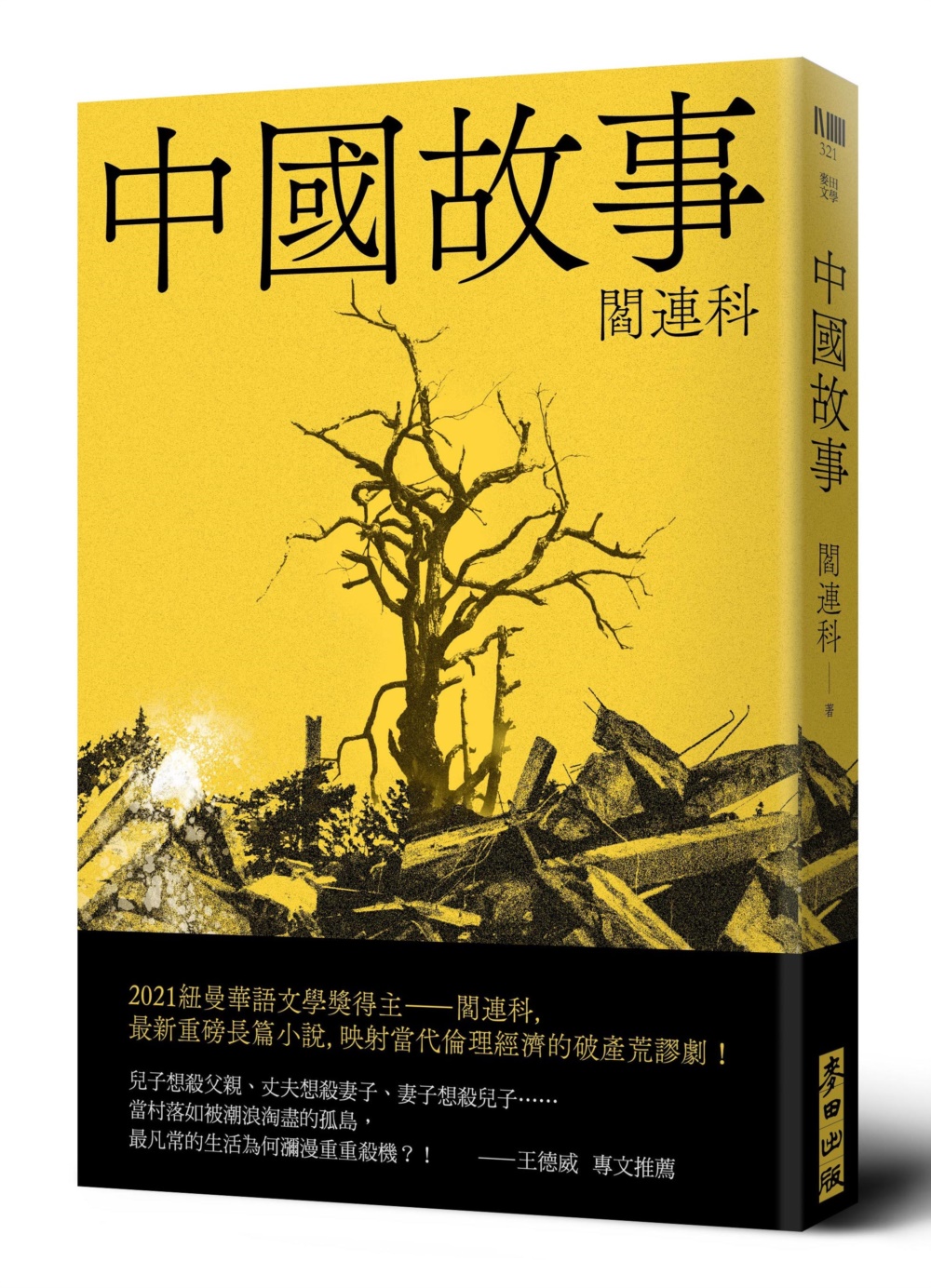

Q:您在採訪中曾提過,「《日熄》(2015)這部作品『寫得非常辛苦』,是『最艱難的一次創作經歷』」,接續幾年,您出版了《速求共眠》《心經》《她們》《中國故事》,涵蓋主題有宗教,有女性主義,也都埋著您一直追問的「寫作的意義」,與《聊齋本紀》似乎有著極大差異。想請教您在這些不同主題中轉變或追求的因由?這些作品分別實現了您在創作上的哪些想望呢?

A:《日熄》的寫作,那時主要想擺脫當代文學的「宏大敘事」。在中國的寫作和認知習慣裡,似乎只有「史詩」的宏大敘事才深刻,才偉大。所以我希望小說的故事內容變得「小」,而對人的理解更深刻;且在敘事、形式、語言上,都有所異樣或反叛,所以寫得比較苦,反覆進行潤色和修改。之後寫《心經》《她們》《中國故事》等,在內容上確實較為跳躍和東一榔頭西一棒,尤其到了《聊齋本紀》裡,突然從現實跳到了近乎徹底想像和虛構的歷史裡。

但在寫作過程中,我是沒有覺得跳躍的。是生怕《聊齋本紀》中的每一章節、每個故事都和現實無關的。甚或說,在《聊齋本紀》中,那一半完全和聊齋無關的小說故事,我是將其當做「現實」去寫的。所以並不覺得跳轉和有什麼根本之不同。一句話,我覺得《聊齋本紀》的寫作,是和我以往的小說一脈相承的。但也必須得承認,寫《聊齋本紀》時,那種快樂和自由,如抽菸、如喝酒,尤其寫〈第三門〉的自由,如同吸食毒品樣。這種感受在我以前的寫作裡,從來從來沒有出現過。

為什麼會這樣?

並不是因為故事遠離了現實才這樣。而是在寫作中體會到了一個作家在創造一個全新的——前人寫作中從沒有出現過(或者我們沒有讀到過)的新時空和那時空中完全不同的邏輯關係之自由。如果說「創作上的想望」,大約就這種全新的自由和邏輯的想望吧。它可以讓寫作者的想像徹底飛起來,並收放自如,進退有據。飛行、收放的方向、高低和遠近,又都始終可以在作者自己的掌控中,這就是我的想望和嚮往。

《聊齋本紀》寫作中的自由感,會對我今後關於小說中的時間、空間及故事與人物的新邏輯關係有著完全不一樣的啟發和開悟——我希望是這樣。

Q:(我個人)初始閱讀《聊齋本紀》時,一邊讀一邊抓著《聊齋志異》,找原始故事對照;對照到最後索性不對照了,套句我一位喜好聊齋的朋友所說:「蒲松齡的腦洞開得很大」,而我覺得在這場「腦洞大賽」中,您毫不遜色。《聊齋本紀》有根於《聊齋志異》文本的「新寫」,也有您的「完全創寫」,請問這兩部分在您的書寫過程是否有什麼不同的體驗,或有什麼不同的挑戰?

A:你問到了一個非常重要的問題。在《聊齋本紀》起筆初寫時,我頭腦中是有個長篇的結構和敘述方式的,想依著這個結構和敘述方式,去《聊齋志異》中尋找故事進行改寫——如魯迅改寫的《故事新編》那樣。但在寫了幾萬字後,我發現改寫蒲松齡的故事沒有我自己重新寫作(完全寫自己的故事)過癮和痛快,於是慢慢開始沿著敘述的路徑和結構,漸次多了自己的創作了。但這種創作,無論如何還是在蒲松齡開天闢地的道路上,走出向相對個人化的徑道和腳步吧。

確確實實說,無論《聊齋本紀》中自己的腦洞多麼大,都是向蒲松齡的一次致敬。是向神一般的蒲先生的敬香。在寫作的過程中,沒有遇到什麼想像上的挑戰和困境,但在語言文字上,我發現自己的古文功力實在太差了。寫作的當時我就想,如果這部小說是臺灣的作家朋友們寫,那在語言上一定會是另外一番境界和修養。

可惜是我寫。

是那個唯讀過初中、高中都未畢業,且十年讀書,都還是在十年文革中的那個人。

▎關於故事

Q:《聊齋本紀》有許多關於桃花源、理想國的書寫,〈第三門〉之後,更是康熙皇帝的追尋歷程。這些故事中的桃花源、理想國,也是您的烏托邦嗎?或者這是康熙的地獄遊記?康熙的中陰身歷程?

A:完全可以這樣去理解。《聊齋志異》中是有許多桃花源的篇章筆墨的。蒲松齡在為《聊齋志異》寫的序言〈聊齋自志〉中,說自己「才非干寶,情類黃州」。可見干寶的《搜神記》和蘇軾對他的影響。但我覺得,在他的寫作中,陶淵明的影響似乎更深更潛移默化些。而我自己也深深地喜愛陶淵明。喜歡一畝菊田和桃花源。這在《聊齋的帷幔》中,有過很細緻的交代和說明;也在〈第三門〉和別的篇章故事裡,都有鮮明的描述和表現。

但就〈第三門〉來說,我那時更著迷的是找到、抓到了這個「新空間」。而在這個空間中,有了全新的時間和邏輯,其餘並未去想它。在今天看來,〈第三門〉中康熙的所有經歷和蛻變,都是那個新時間和新邏輯的關係決定的,而不是作家構想預設的。或者說,為了那種邏輯和時間,皇帝只能那樣,而不能有別的變化和經歷。

Q:《聊齋本紀》中有許多對於場景、嗅覺味覺感官等書寫,相當輕巧迷人,字句跳轉即是下一幕,風景隨著文字如雨後春筍般在腦子裡萌長,讀來如繪本童話般的可愛且栩栩如生,這部分與您過往的作品亦有不同。可否請您談談這部分?(「就這樣過了一會兒,時間短得如月色和夜色拉了一下手」這樣的敘寫實在是好可愛啊!)

A:真的要謝謝你注意到這一點。說到小說中的行文和文字,我在寫作中似乎沒有特別去追求。就是覺得怎樣能表現自己的內心就用那樣的文字去講述。但小說中的「童話」色彩,是自己在寫作中有意追求的。尤其在自己創作的那些故事裡, 如〈田農莊〉〈地府一家人〉〈邊地妻妾〉〈歡樂園〉和整個〈第三門〉,我是渴望它們成為童話的。為了這種童話感,大約就使用了那種語言吧。

Q:在《聊齋本紀》中,人對妖、鬼,幾乎都是自然而然便接受,絲毫不恐懼;而全書篇章裡,也幾乎每一篇都有男女之事的敘寫。想請問為何這樣安排?

A:在這部小說的最初構想裡,我希望偏重情感去敘述。日常我們討論《聊齋志異》的名篇時,也多會去選那些情感故事。所以,《聊齋本紀》偏於情感、男女和情愛,大體也符合聊齋的敘述走向吧。但就篇目言,我其實更喜歡蒲松齡筆下的〈快刀〉〈紅毛氈〉〈小棺〉和〈孫生〉等小說,可因為這種「情感構想」,這些小說都沒有走進《聊齋本紀》的敘述裡。

今天看,《聊齋本紀》更偏於情感敘述,這是一種好,但也可能是一種單調了。

▎關於寫作

Q:您時常提到「文學最大的建設就是破壞,寫作需寫出巨大的破壞性」,期望自己能成為「文學的破壞者」,而您總自謙多年寫作「既無破壞也無建設,雙方的努力都是白搭」;在接受日本NHK採訪時,您更曾寫下一句「畢生努力,而一無所成」。在您的標準中,要到何種「破壞」的程度,才有達到「建設」的目標呢?當代中外文學創作者,有哪一部作品達到這個標準嗎?您認為自己最接近實現的是哪一部作品?

A:這是文學的一個根本問題。我確實崇敬那些真正「開創」了一種寫作的作家和作品。或者說,是崇敬為後來者的寫作設立了「憲法和規矩」的人。有時候我會莫名其妙地想,《搜神記》為中國小說的最源頭,那麼我的同鄉——偉大的干寶,如果在《搜神記》的寫作不是那麼偏重我們後來說的「志怪和傳奇」,而是偏重人世間的日常和實在,如此我們古典文學的走向會如何?會不會《紅樓夢》問世在《水滸傳》的前邊幾十上百年?

如果我們後人不把《搜神記》當做中國小說的最源頭,而把〈莊周夢蝶〉視為中國小說的第一篇;不把〈桃花源記〉當做散文看,而當做小說會是怎麼樣?還有我們談論的幾大名著中,沒有《水滸》而有《聊齋》,會是什麼結果呢?

今天,魯迅在大陸已經不是作家而是神了。研究魯迅的人,在高校、在作協,甚至大街上,多如世界名牌的男人腰帶、女人腰包樣。可是我,卻並不覺得魯迅最偉大的作品是他的小說《呐喊》《彷徨》和《故事新編》,而是他的那冊薄薄的僅有幾萬字的《野草》。因為他的小說放在世界範圍內,我們不能說這些小說絕對的開創和獨一無二性。但《野草》在世界範圍內,就真的是一種開闖了。真的獨一無二了。我們試想想,《野草》真的是我們理解的散文嗎?真的就是一種散文詩?它為什麼不是一種小說呢?

從這個向度說,我是真的「畢生努力,一無所獲」。更別說有哪部作品接近或者達到我說的那種「破壞」「建立」和「開闖」了。我沒有哪部作品可稱為「不是小說的小說」,可稱為「開創」和「獨一無二」的存在。

Q:您在2019年與蔣方舟老師的「《速求共眠》新書分享會」上提到:

「(今天)每一個作家都不能寫出對文學有破壞性的作品,這是我們最大的悲哀」

「不要想說我要寫出《紅樓夢》我要做魯迅我要寫出什麼東西,那你的一生就白搭進去了……你一定要看這些作品,看這些作品的目的,就是為了不寫這樣的作品才去看」

「(寫作者)看所有你喜歡的作品,你一定要記住,你是為了不寫這樣的作品而看」

若承此說法,《聊齋本紀》的寫作,是否有其矛盾之處?

A:怎麼說呢?我的現實處境是,有太多年沒有在中國出版小說作品了。在寫《速求共眠》前後,《四書》《日熄》《心經》《中國故事》等作品,都沒有在中國出版過。寫《聊齋本紀》時,也是有要出版一本小說和第一讀者見面的庸俗想法的。《聊齋本紀》畢竟是「弘揚中國傳統文化」嘛。所以也就在寫完《中國故事》後,坐下寫這部《聊齋本紀》了。而且我想通過「本紀」之寫作,為自己今後年頭漸少的寫作歲月,嘗試做一些能夠或多或少地寫出——不是小說的小說,做些準備和鋪墊。這一點,在去年底給聯經的文學隨筆《小說的信仰》中,有著更清晰的想法和思考。

Q:寫作者都難免面臨讀者對作品的解讀,甚至「超讀」或「誤讀」。您怎麼看待這樣的情形?

A:在中國,我大概是最被誤讀、誤解的寫作者。乃至在世界上,也是「誤讀的成就」之作者。不過現在,我不去想這些了。誤讀本來就是我們文學組成的一部分。一個作家,一部作品,沒有被誤讀、誤解或超讀,那麼這個作家和作品,也一定有相當相當的局限性。誤讀帶來超讀,超讀必然包含著誤讀。不怪怨被誤讀和超讀,只怪怨我們沒能寫出反覆被誤讀和超讀的作品來。

今天,我個人把莊子的〈莊周夢蝶〉、陶淵明的〈桃花源記〉和魯迅《野草》中的〈失掉的好地獄〉,當做中國文學中被遺漏的最偉大的三個具有開創意義短篇,那麼這是不是誤讀、超讀呢?

Q:您曾提到,希望讀者能夠不要再稱您是「中國最受爭議、禁書最多」的作家(「說我是中國作家就行了。說我是一個有些正直並有些獨立個性的作家就足夠了」)。假設您在中國目前被禁的幾部作品《為人民服務》《丁莊夢》《四書》《炸裂志》《日熄》,能讓中國讀者擇一部讀,您希望是哪一部?

A:其實,如果只選一部,我並不願意大家去選這些小說。我願意如果只選一部時,大家去選《發現小說》看。我認為《發現小說》在我的寫作生涯裡比任何一部長篇小說都重要。從《發現小說》到已交稿的《小說的信仰》,這兩本近乎理論的文學隨筆,應該是我更看中的寫作。

讀這些,也更能從中瞭解我的寫作為什麼是這樣而非別的樣。

▎關於生活

Q:您於2015年開始在香港教書。往返京港兩地的生活是怎麼樣,可以跟我們分享嗎?這樣的「雙城生活」對您的創作是否帶來什麼改變?教學對您的創作,又有什麼樣的影響呢?

A:在中國作家中,我應該是相當幸運的。在人民大學有教職,且人民大學對我相當包容和支持。而同時,又在香港科技大學兼職教書,這讓我的經濟狀況不需要太想讀者和銷售,可以把出版或者不出版,看得更淡更輕鬆。可以不像其他作家必須仰仗稿費而生活。

在北京的人民大學,我們有個「創造性寫作」研究生班,招生時英語、政治都是單考,而非參加全國統考。這個研究生班的主要生源,都是在中國已經成名的青年作家,有的早就獲得了全國大獎。我們現在是二年招一屆,一屆十人左右,教師中有著名作家劉震雲、梁鴻、張悅然和批評家楊慶祥、程光煒、孫郁等,他們都是中國重量級的人物。學校對這個專業異常支持。所以在人民大學文學院,我們有個桃花源般的「文學源」,氛圍相當溫馨和純粹,而且那些學生都讀過太多太多的書,是我們在教學中談論文學最有意義的文學沙龍。當然,在這個寫作班,我年齡偏大,住得離學校近,會更多地負責一些「張羅」的工作。因此寫作班發展到今天,還每年招一個寫作博士,成了文學創作教育的一條龍。在我的一生中,在人民大學這十餘年,應該是我人生最溫情、平靜的十餘年,也因此我對人民大學的感激,相當於一個農民感激給了他「神奇的種子與土地」的人。

而在香港,科技大學的自然環境,就是陶淵明在〈桃花源記〉中相遇又失的「桃花源」的現實存在。那兒的學生與教師,來自世界各地,他們單純、專注,沒有像我們中國人那麼複雜的人際關係。在科大我的課不多,完全不影響寫作。能在香港教書,得力於劉再復先生和他女兒劉劍梅的引薦。是劉再復老師在那兒栽樹,我去乘涼和摘桃子。香港的文化環境畢竟和北京不同,正是這雙城的折返和比較,體驗和接觸,才可以讓我的寫作更加自由和狂放。我想,我的後半生設若不是在學校,不是折返「雙城記」,也許會是另外一種樣貌了。但會是什麼樣貌卻是不知的。感謝北京,感謝香港;感謝人民大學,感謝香港科技大學!

閻連科於2015年開始在香港教書。目前過著往返京港兩地的生活。(照片提供 / 聯經出版,攝影/ 羅恩賜)

閻連科於2015年開始在香港教書。目前過著往返京港兩地的生活。(照片提供 / 聯經出版,攝影/ 羅恩賜)

▎其他

Q:若到臺灣的大學來客座教學,您最想與臺灣的學生/讀者們講什麼樣的主題課程?

A:依然還是講文學、講寫作,除此之外,我什麼都不能講。我只能講這些。而且還相當偏頗、偏激和個人化。

Q:在創作上,您始終願意相信的是什麼?而在愈發荒誕的現世,如何堅持自己的信仰?

A:我始終相信「真實性」。而這種真實和真實性,是我們寫作中從來沒有被真正解決的問題。寫作中我們太重視經驗和經驗真實了,完全忽略了建立在「空想」基礎上的真實性。《小說的信仰》討論的正是這個問題。在你說的「愈發荒誕的現世」中,對我們更有意義的是真實中的真實性,而非我們說的經驗之真實。

堅持、堅守了文學的真實性,我想也就堅持、堅守了我們說的文學之信仰。

Q:您對文學是否依舊焦慮如昔?是這樣的焦慮促使著您寫作嗎?

A:現在不再那麼焦慮了。我已經65歲了,焦慮的年齡已經過去了。以前是因為焦慮推動寫作,現在到了人生的晚年,我已經知道我該怎樣生活、怎樣為人、如何寫作了,因此也不那麼焦慮了。

以前是因為焦慮推動寫作,到了人生晚年,已經知道該怎樣生活、怎樣為人、如何寫作,因此也不那麼焦慮了。(照片提供 / 聯經出版,攝影/ 羅恩賜)

以前是因為焦慮推動寫作,到了人生晚年,已經知道該怎樣生活、怎樣為人、如何寫作,因此也不那麼焦慮了。(照片提供 / 聯經出版,攝影/ 羅恩賜)

Q:可否與臺灣讀者分享您的下一步計畫,或下一部作品想法呢?

A:現在在寫新的長篇小說。我說過,我希望在寫作的死胡同中走出一條與意識形態無關的路。希望在死胡同的藝術南牆上,撞出一扇門或者一扇窗。一句話,要在藝術的死胡同裡迎著失敗去落筆。要為失敗而寫作。眼下,是真的因為《聊齋本紀》和《小說的信仰》之寫作,讓我隱隱看到了那部「不是小說的小說」在哪了。我希望這次寫作可以抓住它。希望這部小說寫完後,讀者如果有機會看到了,看後都會罵一句:

「這是什麼狗屁小說啊!」

我正在寫一部「狗屁」小說,正在失敗的路上按部就班地行走和衝刺。

延伸閱讀

回文章列表