2016年6月,黃克先為了進行田野調查,走進了萬華艋舺公園,接下來的一年,他以各種方式融入無家者的生活,鋪睡袋睡在公園、住進中繼住宅、打零工,跟著大家搭車去宮廟求發財金、領過年慈善紅包。他曾被懷疑是警察臥底查案、調查局派來的,或是社工、教會人員,而他總不厭其煩,一再表明自己是一個社會學者,「我是來瞭解你們生活的。」

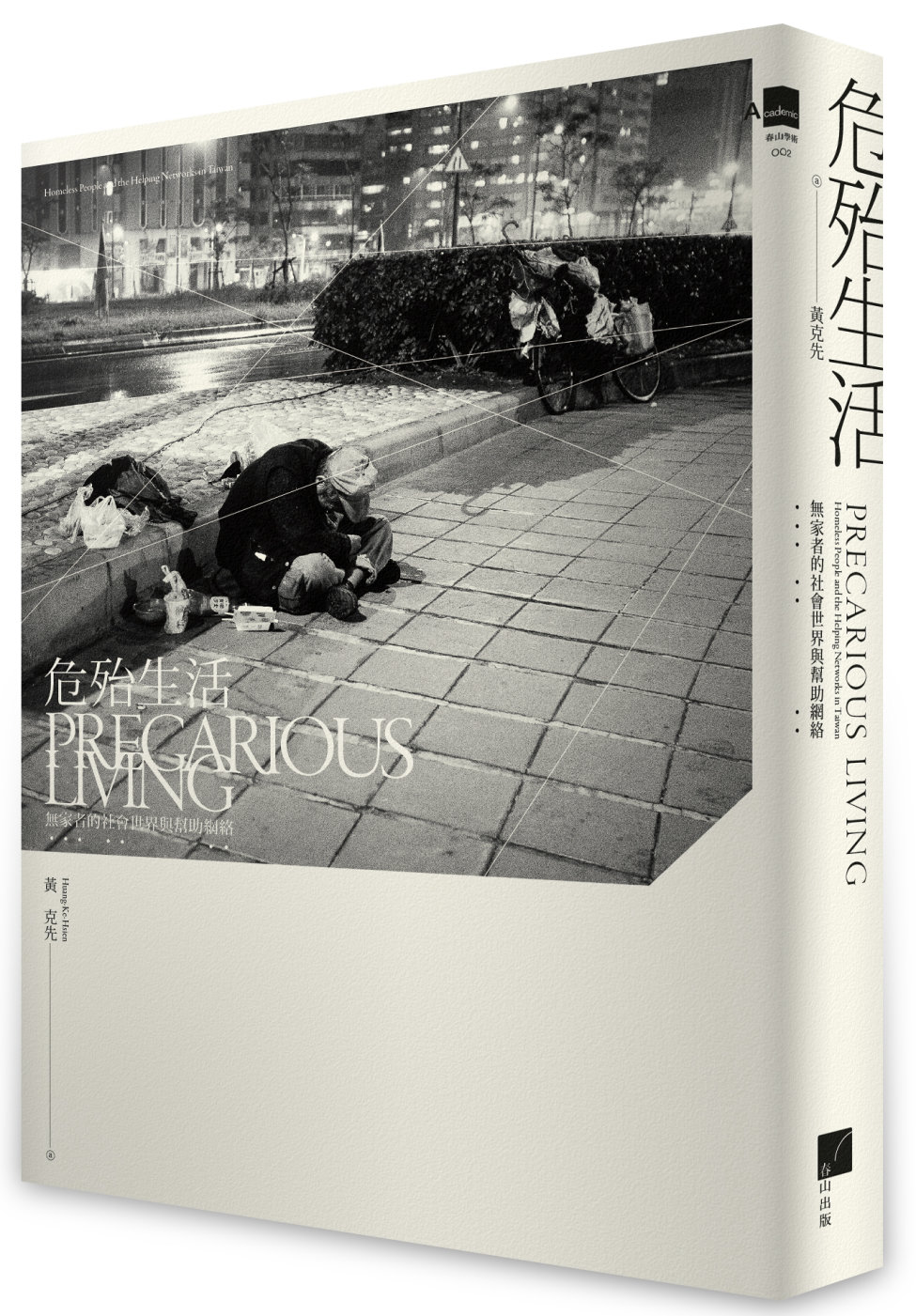

這麼做,是為了尊重每一位和自己接觸的無家者,也為了不讓自己成為一個「體驗流浪」的獵奇者,每當被問:「你看夠了吧?」黃克先會說:「我想和你們變成像朋友一樣,對你們瞭解更深,而不是走馬看花。」幾年後,這段田野調查成果以《危殆生活:無家者的社會世界與幫助網絡》出版成書,那些曾湊過來說故事給他聽的人,曾懷疑他身分的人,曾把他當朋友的人,卻已大多失去音訊,有些人甚至已經忘了他,只依稀記得,曾有一個台大教授來過這裡。

對一般人來說,或許好幾年生活上都不會有太多變動,但對無家者而言,只需要幾週、甚至幾天,生活就能出現翻天覆地的改變,黃克先說,「這就是我以『危殆』為名的原因,你今天看這個無家者好像過得還可以,明天可能就出問題;或者今天和你關係很好,但過兩天就突然翻臉。一般勞工大多會與雇主、同事保持幾年的穩定關係,也能預期自己的工作內容大致為何;但屬於非典型雇傭的無家者,今天可能被派遣公司叫去挖地下道,明天清廁所,後天老闆不需要派工就中斷雇傭關係。而前一秒稱兄道弟的朋友,可能是下一份工作的競爭對手,對於不斷變動的工作內容、不穩定的工作保障、不確定的人事,無家者會有各種情緒展演。」

「不只工作不穩定,無家者沒有可遮蔽的屋頂,私生活攤在眾人目光下,夜裡睡著也要承受財物被竊的風險,可能一覺醒來,身上僅有的幾千元就不見了,心中自然有各種懷疑與盤算。」黃克先說。

為了抗衡劣勢的生活環境,無家者間存在著豐富多樣的「連帶」關係,包括跟原生家庭的連帶、工作建立的連帶、公園打造新家庭伴侶的連帶、還有公園住民之間的社群連帶,「無家者為了在街頭生存而產生的『連帶』,說不定比一般人多,但『連帶』不是看多少,而是看如何運用、要不要用,畢竟現在動用了關係,請人幫忙介紹一份工作,可能日後會被討人情;或者因為街頭的環境,與伴侶的連帶也顯得危殆。」

他在書中使用「連帶」,而非更好理解的「人際關係」,一方面是學術對話的考量,另一方面也考量一般人的反應,「例如『危殆』也是日常較陌生的詞,讀起來有卡卡的陌異感,進而讓人去想這個詞代表的意思。」

黃克先追溯無家者的生命史,嘗試理解無家者的行為模式與消費習慣,以書中的「做事人」為例,他們認真上工、喝保力達B提神,下工後買小吃在公園和大家交際應酬;或是認為自己很有頭腦的「

他看過一名無家者,繼承了父親幾百萬遺產後,回到南部老家生活,還邀請公園舊友去家裡吃喝玩樂,但不過幾個月,遺產花光,再度回到公園。他也曾跟著幾名無家者一起搭車到宜蘭求發財金,車程迢迢,但剛拿到錢的無家者選擇請大家吃喝,僅留最後一餐飯錢和回台北的車資。黃克先不在意「今朝有酒今朝醉」的花錢模式,但對於無家者刻意只留下最後一餐飯錢,才能有繼續活下去的動力,仍不免心酸。

黃克先分析,「我知道很多人會斥責這種作法,但這些無家者平常在困難時互相支持,有錢時招待對方,這種生活方式難道不可貴?最重要的是,無家者花錢請客的同時,也正在累積自己於群體內的社會成本,得到尊敬;如果花錢不夠媠(suí),折損了他的陽剛氣,可能反而帶來負面影響。」

就好比,公園裡有位暱稱「彭仔」的男人,平時在工地工作,夏天還會弄一台攤車賣冰,勤奮工作卻沒讓他獲得認同,大家只覺得他下工後還穿著工作服很招搖(彷彿暗示他有拿到工作),也不肯花點錢和大家席地吃喝,在眾人眼中,「這個人不像男人、不夠大氣、無效(bô-hāu)」,不過是守財奴。

不過,就算大家愛挖苦不善社交的彭仔,公園還是穩穩地把他接住了。黃克先指出,「公園強大的包容性,不只讓無家者得以歇息,其他因領有身障補助、老人年金而不至於露宿街頭的人,也常到公園聊天、交換物資,這裡是台灣底層社會的重要空間。」

偶爾,他會看到三、四十歲的青壯年來到公園,他們工作狀態不穩定,高度折損身心,和無家者的差別,只在無處可去時能在三溫暖、朋友家輪流過夜,「我幾乎可預期他們是『無家者的後備軍』,雖然現在能夠很快找到『下一個屋頂』過夜,當這些資源用盡,就會無家可歸。」黃克先指出,「儘管政府努力調整產業結構、創造就業機會,但目前短期又缺乏福利保障的彈性僱傭制度大行其道,勞動者必須面對不確定性、無升遷性、收入變動不定的問題,對這些準無家者所處的危殆狀態,沒有太大幫助。」

所以,除了勞動政策要修正,政府也必須在社會福利與住屋政策有更積極的作為。舉例來說,過去無家者的離家關鍵,往往是因父母離世,失去了家的庇蔭、手足也無法照顧,「但家的型態在改變,非典型家庭型態已經過半,『把小孩養育到大學畢業』的核心家庭成了社會少數,隔代教養、單親家庭、無子家庭愈來愈多,下個世代想靠父母或當啃老族,已經不太可能。況且親子關係緊繃,家庭提早解體,很多孩子覺得family不是home,與其待在沒有歸屬感的家,不如提早離家或住在朋友家。」

黃克先認為大家要看見「家」的多義性,「大家真正在意的是home,一個安全、有歸屬感、讓人願意分享、有心理支持的空間。但有時我們對family過度重視,反而壓縮了home的空間,例如有些女性在家庭裡被傷害、受壓迫,最後還是不得不回到這個家。」

怎麼辦呢?黃克先認為,「政府的施政規劃不該再牢牢抓住對『家』的傳統想像,而是要想像家的多元性,傳統的家已經無法包住這些人了。而且政府要更重視house,安全溫暖的空間對每一個人來說都很重要,類似『青銀共居』的公共化,就值得政府投入資源。」

經過了一年的田野調查,黃克先發現,露宿公園並非糟糕透頂的選項,因為無家者們會自然發展出連結,營造出一個像家的空間,「政府肯認人有營造家空間的能力,規劃政策就會更人性化,避免不當介入,把公園視為地方亂源,『遊民洗乾淨就變成遊客』的想法,只會傷害無家者自我恢復的能力。」

他以艋舺公園地下二樓為例,原本許多無家者、老人在此聚會,喝茶唱歌跳舞,近年被改造成「龍山文創B2」後,舉辦市集、展覽、年輕人跳街舞,看似進步乾淨,卻與原本的文化脈絡抽離,還讓無家者少了活動空間,只要一坐下休息,立刻就被保全勸導起身,難道就是一個更好的家?

日前新聞報導一位媽媽為了讓小學一年級的孩子懂得知足感恩,帶著孩子到公園「睡一晚」體驗無家生活,有網友批評是恐嚇,也有人非常贊同。黃克先也曾在田調期間,見到一名高中生在夜裡穿著學校運動服、光著腳走進艋舺公園,原來是和父母頂嘴後被趕出家門,要他到公園問問看:你們做錯了什麼才會住在街頭?

他身旁的無家者不以為意,反而勸導孩子好好和父母相處。黃克先感慨,「明明無家者有各種社會成因,並非單純個人不夠努力,竟然還要把自己當成負面教材,擔任社會教育者的角色。究竟何時,台灣才不需要用貶低他人來證明自己的價值?」

黃克先特別希望大家看見萬華當地包容無家者的互助文化,例如夏天的中繼住宅十分悶熱,隔壁八十多歲的奶奶每天會端來一大鍋自己熬的綠豆湯給大家消暑,鄰近素食店、餐廳也會打包賣剩的餐點到公園發送。「溫暖的人情關懷、包容接納,也是萬華的風貌。」

對現代人來說,「流浪」不是奇怪的想法,日本亦有強調極簡、仿效無家者蒐集資源、不花錢的「都市狩獵採集」生活方式,黃克先將其視為現代生活的反省,他也因觀察無家者生活,破除了迷思,並看到自己生活方式的侷限,他在書末謝辭引用《路加福音》:「狐狸有洞,天空的飛鳥有窩,只是人子沒有枕頭的地方。」那是他身為「異鄉人」的真實感受,自己的生活累積、社會身分,都是他人披掛在自己身上,無家者是生活在沒有屋頂的物質生活處境,自己和其他有家的人,卻可能是心找不到一處有屋頂遮蔽之所。

「不過我這種心情,也會被認為是耽溺在自己的主觀情緒裡,情溢乎詞,自以為風花雪月流浪在世。」他自嘲也自省,正是田野讓他經歷了「肉體的無家與心靈的無家」碰撞,所以他希望對於底層的研究,不只是窺探,而是真正看見,並促成社會改變。

出書後有人問他,是不是有什麼神聖使命才能完成這個艱難的研究?黃克先在序言就先回答了,他花了十多年逐步接觸無家者議題,有很多恐懼、偏見、躊躇不前,因為各種契機和許多人協助才得以進入田野,「最後我發現,人就是人,你用對一般人的態度對待無家者,他會感受到,然後以同樣方式對你。認識彼此,一點也不難。」而所謂的神聖使命,不過是他身為一個社會學者,懷抱著讓社會更好的企盼罷了。

延伸閱讀

回文章列表