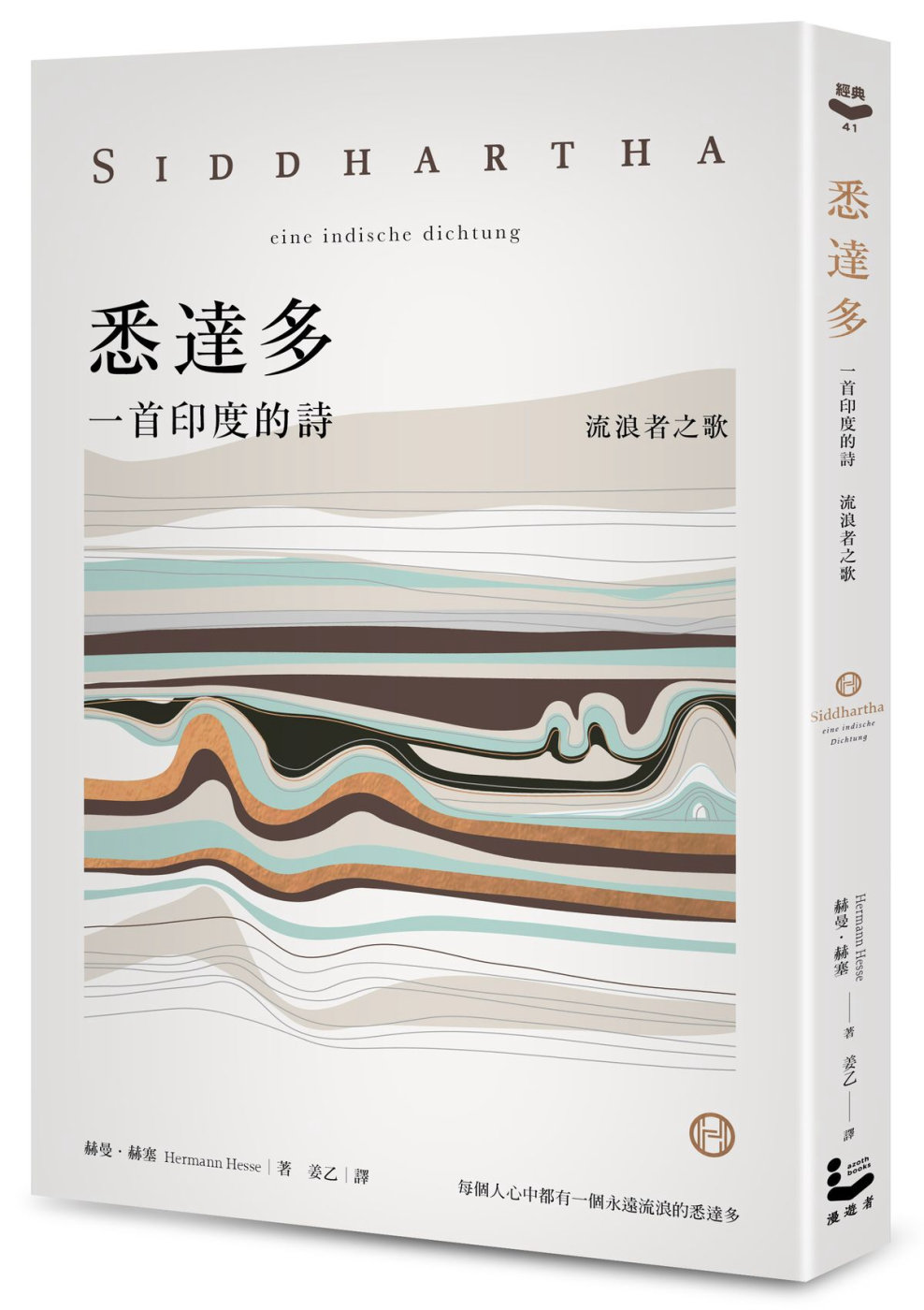

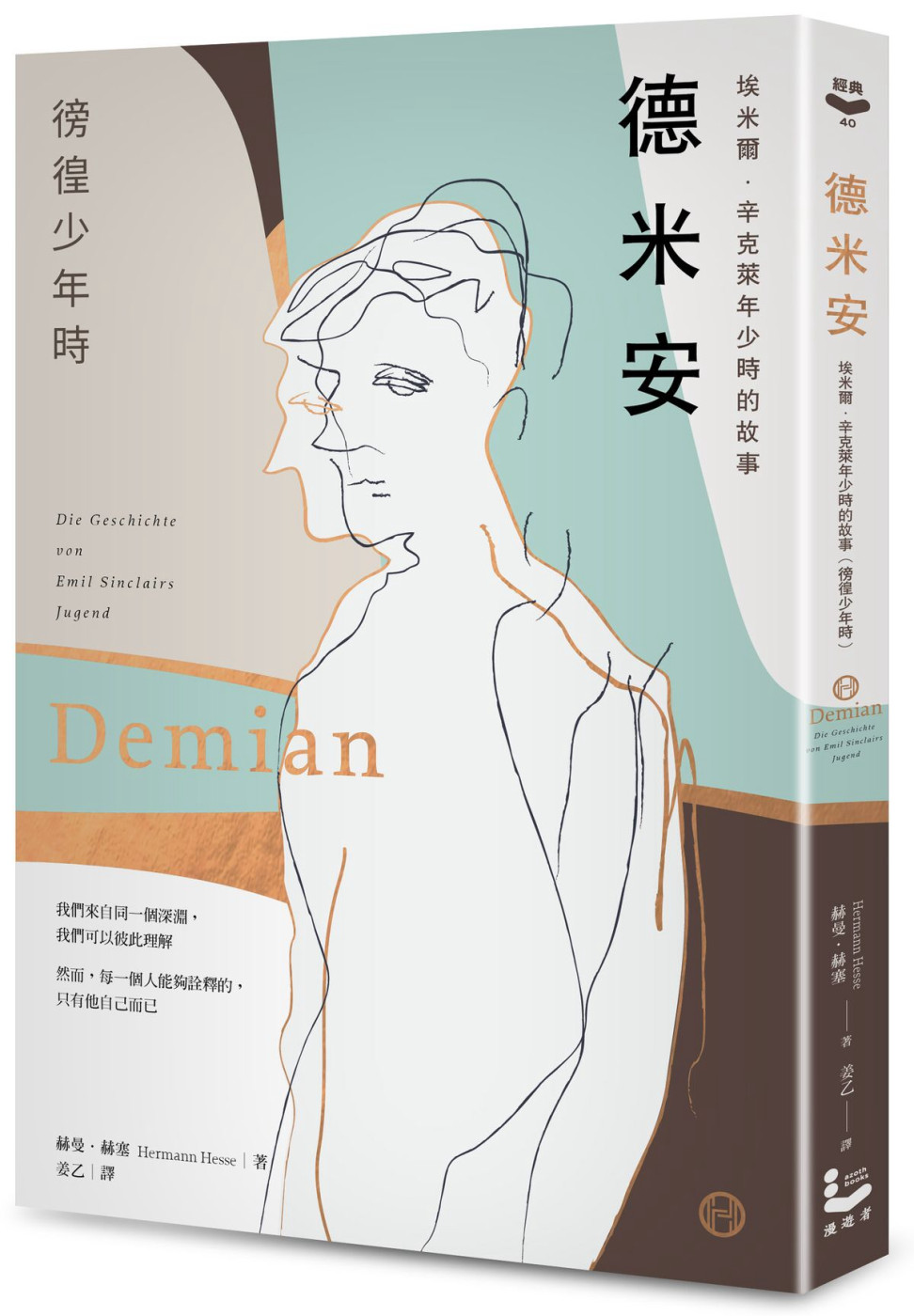

在漫遊者文化的經典文學中,赫曼・赫塞的兩部作品《德米安》(又名《徬徨少年時》)與《悉達多》(又名《流浪者之歌》)受到許多喜愛,也占據相當重要的位置。《德米安》帶領我們度過年少時期,初次面對二元對立世界,過往彷彿一夕之間崩塌的煎熬與衝突。而我們終將學會不是去選擇光明/黑暗陣營,而是破殼而生。《悉達多》則是位沉靜的擺渡人,駛過布衣簡樸和繁華世俗,駛過男女之愛與血脈相連。在人生這條河流裡,我們尋找眾多難題的答案,驀然回首才發現早已蘊含其中。

但赫塞的作品翻譯並不容易。他不僅是個小說家,也熱愛詩歌與音樂,這部分也表現在他的作品中。而在翻譯上,光是文字、意涵處理到位就已經不是易事,在這個基礎上,還要多一層考慮音律節奏,更是困難重重。也因此在讀到姜乙的譯本時特別喜歡,她主修音樂(歌劇)並留學德國,對文學也相當熱愛,不過一直到翻譯德國短篇小說並得到老師鼓勵後,才算開啟翻譯之路。這兩部作品她都花了相當長的時間來打磨,她自身對音樂的理解與共鳴,也帶來許多助益。

這次特別邀請姜乙來談談,在翻譯這兩部作品的過程中,她的一些歷程與想法。

__________________________

Q=漫遊者文化|A=姜乙(譯者)

Q:可否談談你是怎麼和翻譯發生關係的。

A:起初是業餘愛好,對一些精緻而篇幅短小的德文作品有翻譯欲望,比如詩歌。多年前翻譯過的幾篇德國近當代短篇小說曾先後發表於一種名叫《德語文學和文學批評》的年刊上。從《悉達多》開始,我才真正開始成為一名文學翻譯。

赫曼・赫塞作品中的音樂性與音樂家

Q:眾所周知,赫曼・赫塞精通音樂,筆下的作品充滿詩意,你擁有音樂丶歌劇背景,可以談談赫塞作品中的音樂性嗎?在轉譯成中文途中,是否因此碰到困難,或產生什麼樂趣?

A:赫塞是一位深邃的音樂愛好者。要全面分析赫塞對音樂的看法,可以通過研究他作品中對音樂的表述形成概述。

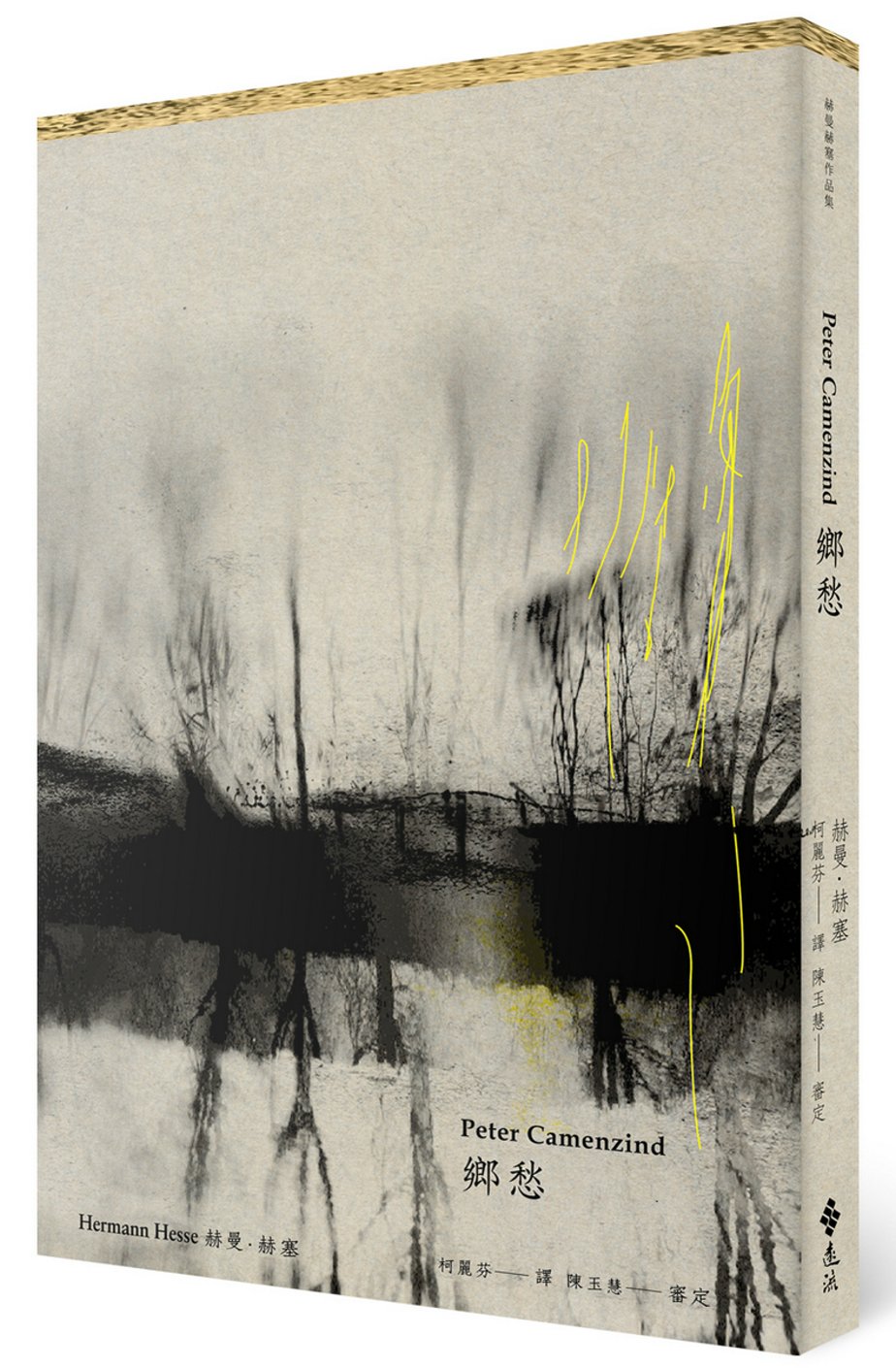

- 他的早期作品《彼得・卡門欽得》(又名《鄉愁》)反映了赫塞年輕時對尼采的迷戀,並因此導致了對華格納的迷戀。

- 在《蓋特露德》(又名《生命之歌》)中,音樂是一種道德教育:它教導庫恩接受生命,儘管他身有殘疾。

- 在《德米安》中,他談到教堂音樂的力量。音樂是一種文化遺產,有助於人類自我的發展。

- 在《荒原之狼》中,赫塞對音樂的處理更為複雜,他對作曲家及音樂與大眾的關係進行了評論。根據赫塞的觀點,貝多芬的音樂對應了某種文化的衰退,而爵士樂是這種衰退的象徵(我本人是非常喜歡爵士樂的)。赫塞批評了貝多芬、布拉姆斯和華格納繁茂的和聲造成的宏大效果對聽者情感的影響,他們的音樂壓制了巴哈和莫札特音樂中的「精神」。

- 在他的文學生涯結束時,亦即《玻璃珠遊戲》中,他最終悄悄走向巴洛克音樂。

除了小說之外,赫塞對音樂的興趣還體現在詩歌《長笛演奏》、《蕭邦》、《為巴哈的「觸技曲」》等,及其散文作品《古老的音樂》、《長笛夢》等。

德國作家、詩人、評論家赫曼・赫塞(1877-1962)。(圖/wiki)

德國作家、詩人、評論家赫曼・赫塞(1877-1962)。(圖/wiki)

出於對音樂的熱愛和音樂對其作品及人生持久的影響,赫塞的文字富有音樂性在所難免。在翻譯過程中,我會注意他語言的節奏。此外,因為我本人對音樂的興趣,會在他提到我熟悉的音樂及音樂家時,感到分外興奮和親近,對相應的翻譯得心應手。如果是我不熟悉的音樂家和作品,我也會興致勃勃地去找音樂來聽,去體會赫塞究竟聽到了什麽,在說什麽,這對我都是很大的樂趣。

被眾神籠罩的印度與《悉達多》

Q:赫塞作品已有多個譯本,你翻譯這幾部著作前是否會參考前人作品呢?這次的《悉達多》譯本廣受網友好評,你覺得你的譯本最特殊的地方是什麼?或你在詮釋過程中最特別的感受是什麼?

A:翻譯時不會參看前人的作品。我很感謝讀者對《悉達多》的厚愛。我的譯本還需讀者來評論,或許時間才能真正考驗一個譯本的品質。

在翻譯過程中我最大的感受是,翻譯文學作品是一項艱苦的工作,要在理智與情感間求得平衡,也就是說要對原文保持忠誠,肯花時間鑽研原著,閱讀資料,去一探究竟,對不知道的東西保持敬畏,小心謹慎,同時又要動真心、動真情,去揣摩人物的處境和內心世界,要打磨自己的中文,讓它們合情合理,我會在翻譯之後反覆閱讀自己的譯文,反覆錘煉。我很享受專心翻譯的時光,學到很多,歷練很多,彷彿自己完全進入了書中的世界,成為書中的人物,對我個人的成長也很有幫助。

Q:你在譯後記中提到,在印度旅行時的所見所聞在翻譯《悉達多》時不斷浮現,可以談談你個人的印度之旅與書的連結嗎?

A:我去印度旅行時,印度的一切都讓我非常著迷,給我留下難以磨滅的印象。我一直讚嘆,在普遍世俗化的當今世界,還存在著這樣一個被諸神籠罩的國家。人們的生活、行為、思考和選擇因此非常不同。巧的是,我的德國旅伴們從德國帶給我一本德文版的《悉達多》做為禮物,我在路上讀了這本書,那是我第一次完整地讀到這本書,後來有了這樣一個機會翻譯它,我感到非常高興。我在翻譯時,腦海中時常出現在印度遇見的形形色色的人,見到的各種場景,甚至那裡的氣味、氣候、樹木、陽光等等。

《德米安》與榮格

Q:《德米安》表面上以青春成長為題,內在卻隱含榮格的心理學影響,可以談談這部分嗎?

A:我這個問題恐怕我只能談論皮毛,無法像一位心理學家或文學家一樣詳盡地解釋。

赫塞於1916年38歲時進了瑞士琉森的一家療養院,認識了精神病醫生、榮格的學生朗格(J. B. Lang)。離開療養院時,赫塞雖然感覺自己並未痊癒,但他意識到,他走上了通往「偉大自我」的道路。之後赫塞和朗格繼續約定治療,期間也有通信來往,他還寫了一些藉助心理分析的帶有自傳特性的童話,記錄了《精神分析夢境日記》。這些夢境反映了他的恐懼不安和自卑情結——或許和他年少時接受的虔信教育中的自我審查有關。《德米安》是赫塞的「靈魂傳記」,主人公辛克萊通過內心的掙扎結束了童年,最終找到了自我。

除了「陰影」、「自我」等概念,赫塞還採用了榮格在《向死者七次布道》中提到諾斯底派(Gnosticism,或稱靈知派)的阿布拉克薩斯神話(Abraxas)。比如從雀鷹的頭所代表的上帝-魔鬼的阿布拉克薩斯,到後來一位年輕的代課教師在希臘文課堂上提到阿布拉克薩斯的名字。比如辛克萊的「夢中情人」模仿了榮格的男人心中的女性意象的「原型」:母親、情人、妻子、姊妹、妓女。赫塞藉助榮格的心理學創造了非道德的世界意象,讓躁動的欲望平靜下來,而不是接受道德的挑戰和審判。榮格心理學中,做為女性靈魂形象的阿尼瑪原型,在赫塞的作品中意味著人類的天然本性,是神。她最終接替了父神在塵世的權力,世間萬物無法感知父神的光芒,他不屬於這個世界。而最後在野戰醫院,辛克萊和德米安的再次相遇似乎意味著內在和外在,夢境和現實的一致性。

《地獄辭典》中的阿布拉克薩斯形象(©J Collin de Plancy,wiki)

《地獄辭典》中的阿布拉克薩斯形象(©J Collin de Plancy,wiki)

Q:赫塞在與榮格會面後做了噩夢,這是他日後創作《德米安》的契機嗎?德米安對赫塞來說是怎麼樣的存在呢?靈魂的引導者?造物主的化身?

A:我也讀到過類似的說法。赫塞第一次見到榮格是1919年9月8日,他們主要聊到了諾斯底派。赫塞當晚就夢見了榮格。在9月12日的記錄中,赫塞記錄了他的噩夢,他夢見了一個叫德米安的男人,他在兩次戰鬥中戰勝了赫塞,隨後離開他。赫塞被德米安吸引,乃至在9月21日又夢見了德米安。他意識到,德米安是一個擁有雙重性格的造物主,他將腐朽和壓抑的事物與自我意識結合起來,具備一種堅不可摧的力量。也可以說德米安就是阿布拉克薩斯神。這個夢啟發了赫塞在幾周內寫出了《德米安》。書中的德米安是一個精神獨立,不服從任何思想禁令的寡婦的兒子。對聖經中殺兄的該隱有著不一樣的解讀。德米安和諾斯底派一樣,拒絕接納傳統的上帝形象,他的大膽動搖了辛克萊舊有的世界觀,最終德米安將辛克萊從痛苦的思想掙扎中解救出來。

延伸閱讀

回文章列表