已然征服全球讀者的日本ACG產業,其中一個重要源頭是,1950年代只在狹窄租書店流通、用廉價紙質印刷的「貸本漫畫」。此系統和首先流行起來的「月刊漫畫」路線不同,貸本的風格陰暗、題材成人,讀者群以甫出社會的青年為主。幾位台灣讀者也熟悉的大師,包括《聖堂教父》池上遼一、《漂流教室》楳圖一雄、《鬼太郎》水木茂,都從貸本漫畫體系開始創作生涯。

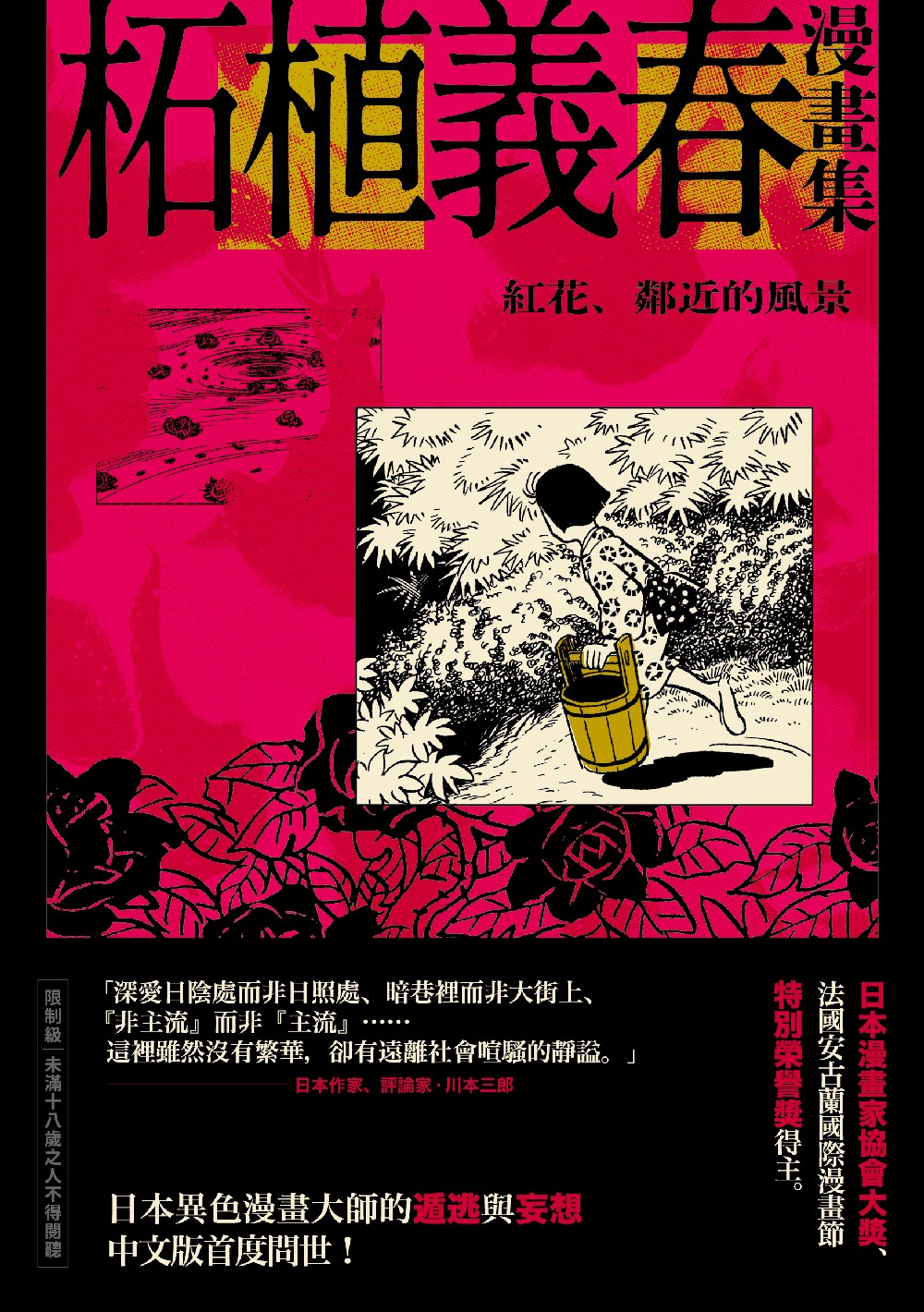

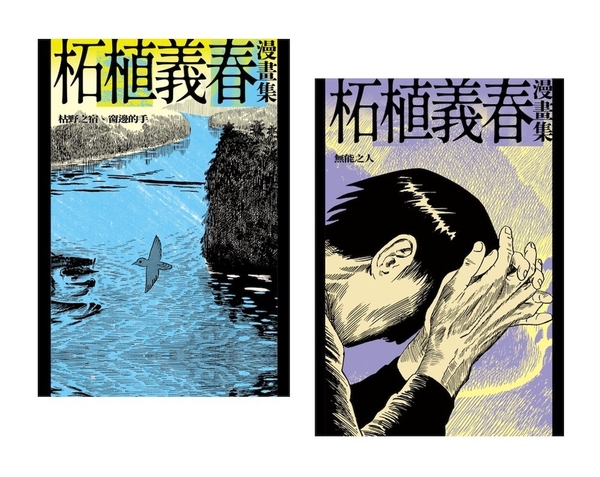

此外,貸本漫畫還橫空出世了日本漫畫史上的一位地下怪才──1960年代晚期,風格扭曲詭異的漫畫家柘植義春(1937-),開始受到小眾讀者狂熱追隨。他不是商業上最成功的保證,卻是將漫畫「文學化、正典化」的重要先鋒,甚至可以說,以柘植義春為代表,本來兒童、少年向的日本漫畫,凝聚了第一批知識菁英讀者。

柘植義春放棄主流漫畫的戲劇性情節,轉而關注圖像敘事的心理深度。對這位藝術家來說,熙來攘往的世界反而恐怖怪異,所以即便日本正處於經濟飛速成長的黃金時代,柘植筆下那不善言辭、昏亂迷惘的男子,依舊徘徊於二戰結束後百廢待舉的傳統小鎮,其上突兀矗立著廢工廠、焚屍爐、下水道等種種超現實構件。

翻開《柘植義春漫畫集》,很難不去懷疑,這些沒頭沒尾、卻風格強烈又情調逼人的故事裡,映射的並非真實日本社會,而是一個被童年窮困和自厭人格所困擾的,不可索解的生存處境。

除了存在主義氣氛的哲學氣質,性別意識敏感的讀者一定會注意到,柘植義春的作品常充滿直白的性慾挫折,甚至,無法分別是幻想或是行動的,對沉默女體的暴力侵犯。不過只要我們同情地理解,那麼在其作品中潰堤傾洩的力比多(libido)能量,恐怕是不典型內向文弱男性勞動階級,為了抗拒自身被現實「去勢」的一種替代方案。其中洋溢著一種刺人的、殘酷的頹廢美感。

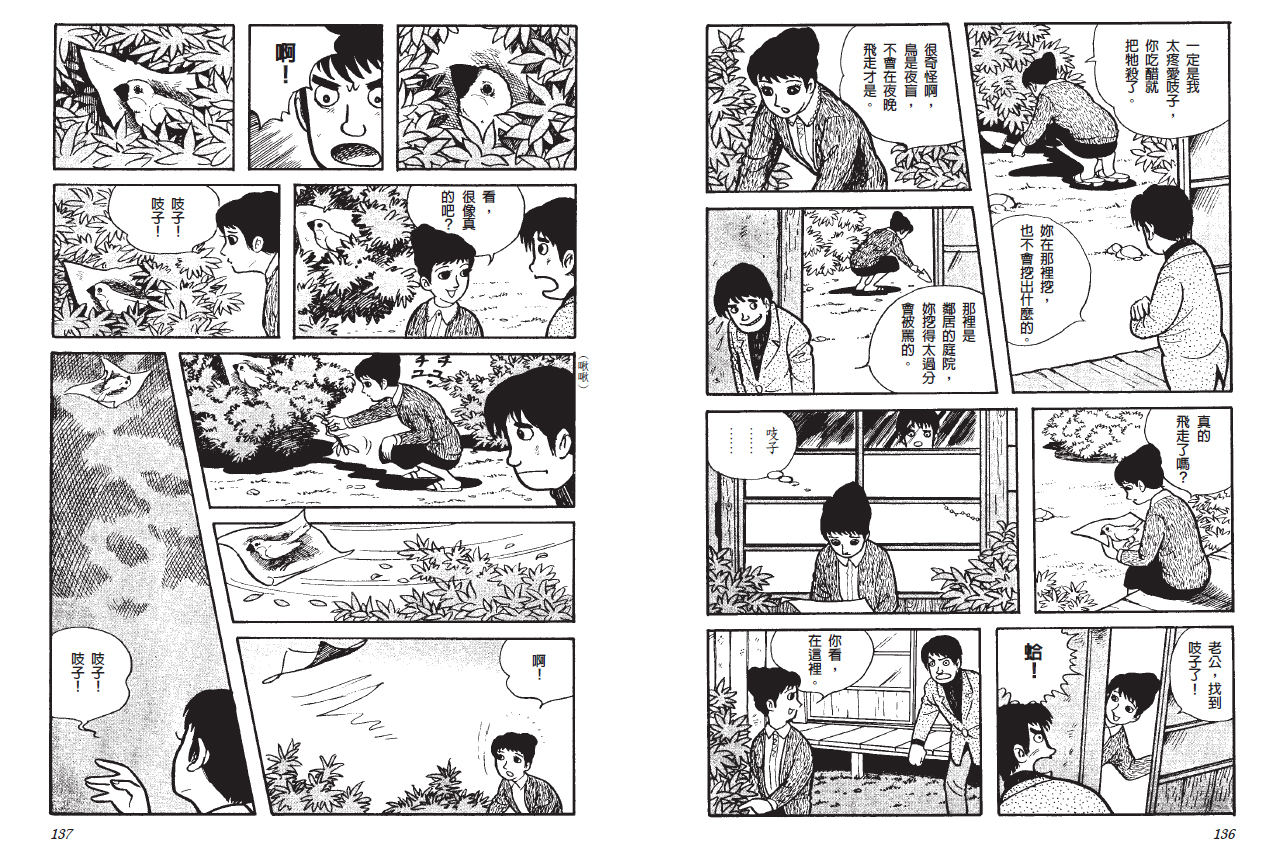

惆悵的〈吱子〉顯然屬於這樣的作品。因為窮困,青年漫畫家與陪酒養家的妻子不時齟齬。但那隻從寵物店買回的白文鳥「吱子」,大大緩和了兩人關係──然而輕易奪走妻子全部溫柔的這隻文鳥,也使丈夫忍不住嫉妒,並失手將之殺害。結尾處,妻子對此謀殺似乎心知肚明,她卻拿起丈夫所畫的文鳥素描,任其隨風飛走。貧賤夫妻之間微妙的依賴與怨懟,用非常象徵主義的方式表現出來,這不是商業漫畫會使用的手法與主題。

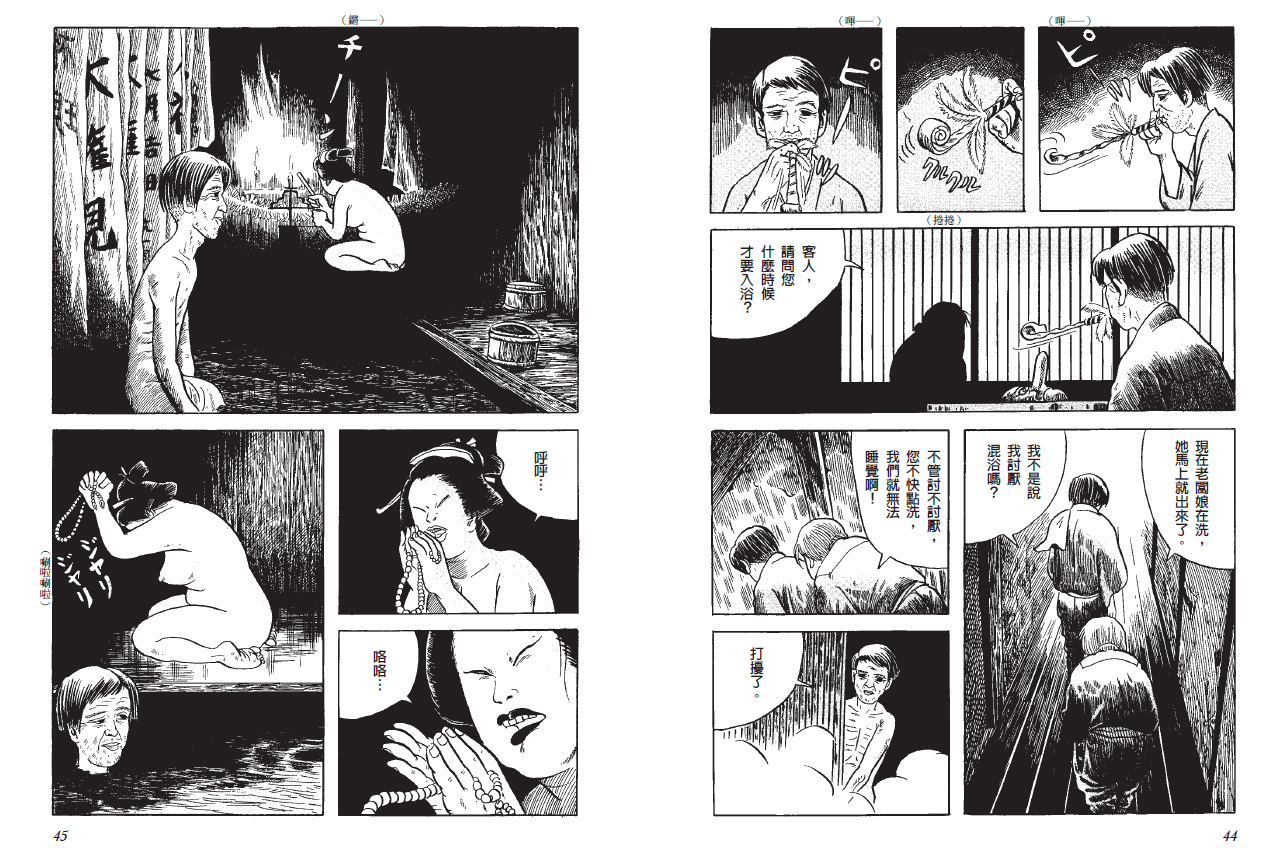

〈吱子〉以象徵方式描繪夫妻微妙的依賴與怨懟。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

〈吱子〉以象徵方式描繪夫妻微妙的依賴與怨懟。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

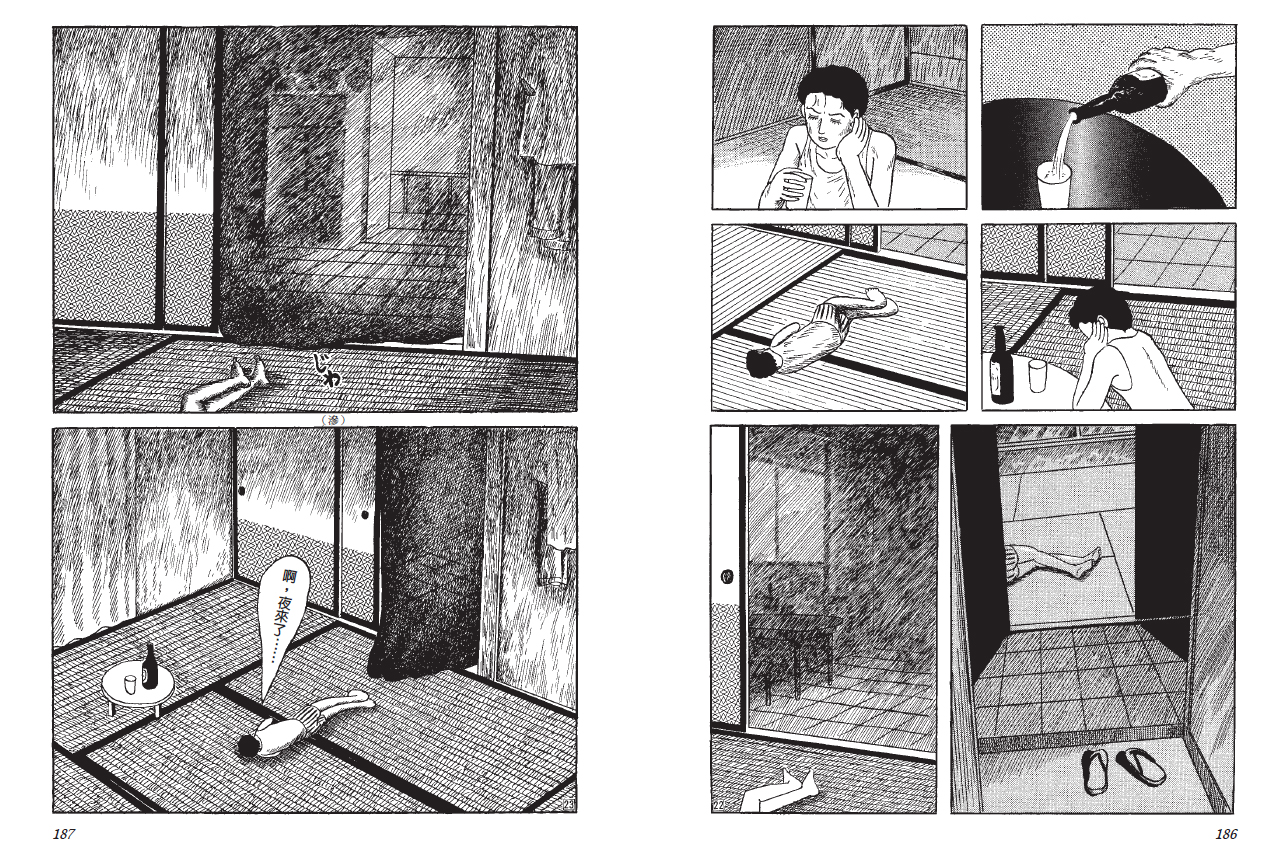

書中另一篇〈夜入侵了〉,同樣展現了岌岌可危的婚戀關係,只是更暴力、更孤僻。因為太過害怕「夜」進入房屋,所以丈夫晚上不肯打開窗子。事事順從的妻子惟獨對這件事不能忍耐,因為夏日晚上實在太過悶熱。爭吵中,妻子提出分手,丈夫突然失控,哭泣著拿起空酒瓶性侵妻子。在妻子離開後,丈夫終於願意打開家中門戶,因為他希望妻子能回心轉意,回到自己身邊──此時從開敞紙拉門慢慢走進和式房間的,是被丈夫所恐懼、霧一般的「黑夜」。

〈夜入侵了〉的夫妻因對開窗意見不同,呈現出更暴力的關係。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

〈夜入侵了〉的夫妻因對開窗意見不同,呈現出更暴力的關係。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

選集裡,〈夏天的回憶〉、〈夢中散步〉、〈吉保的犯罪〉等等,都有類似的無論如何只能被辨識為強暴犯罪的性侵情節。所以,柘植義春是沉迷於變態行為的父權漫畫家?但文學藝術從來不是非黑即白,再請諸君看這篇細膩到無法相信作者是男性的〈紅花〉。

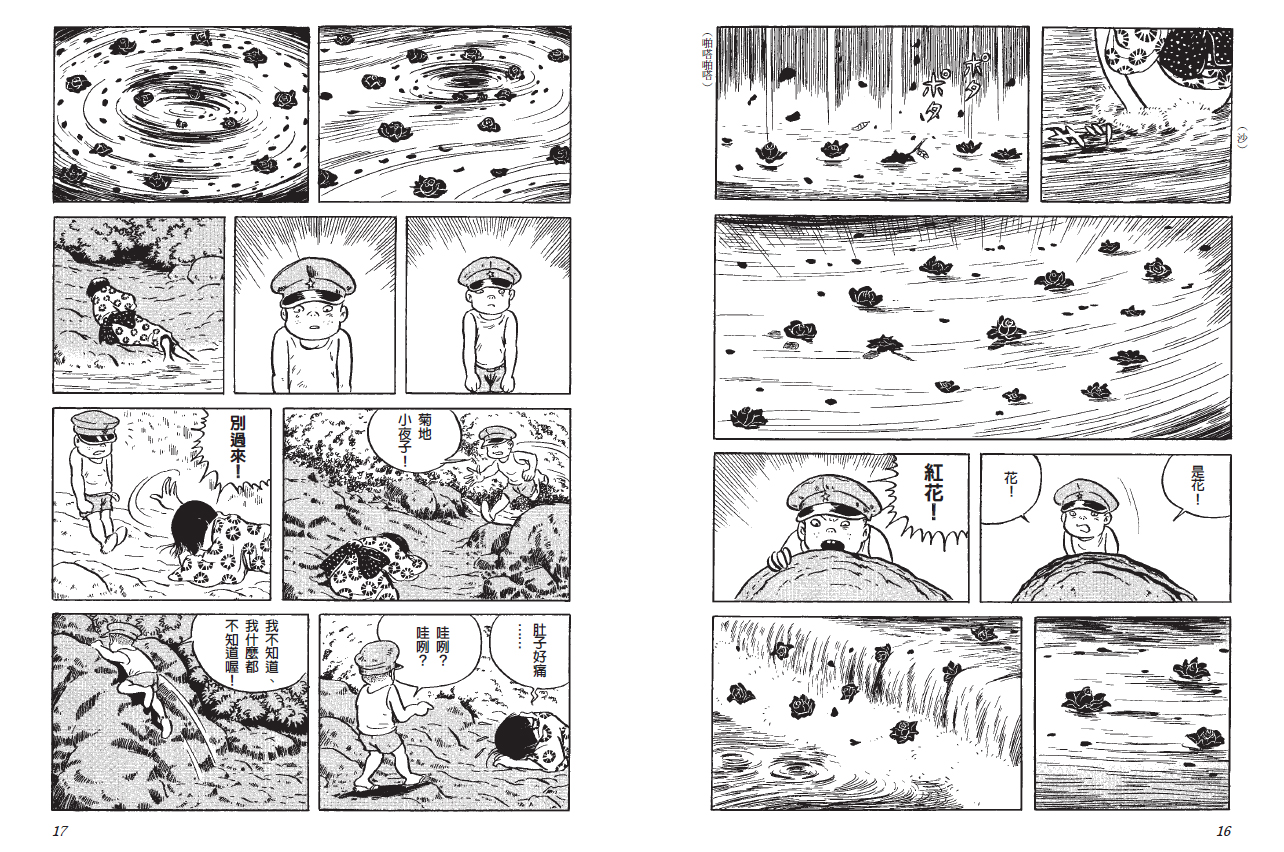

言語遲鈍的女孩,代替懶惰失職的父親經營鄉間茶舖。一起上學的淘氣男孩總是用樹枝去撥開女孩的和服裙襬。有一天,男孩跟蹤女孩走到河岸邊,女孩掀起衣服,讓下半身浸入水流,抱著肚子呻吟。然而此時男孩卻看見了,上游的鮮豔紅花,落入河中,緩緩順水流下──〈紅花〉描寫的是女性初經,「女孩」變成「女人」的那個陌生又害怕的瞬間(因為這女孩沒有母親),其目擊者卻是一位生理尚未成熟、也無法釐清淘氣捉弄都來自淡淡情愫的懵懂男孩。

〈紅花〉中目睹女孩初經的,是同樣懵懂的男孩。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

〈紅花〉中目睹女孩初經的,是同樣懵懂的男孩。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

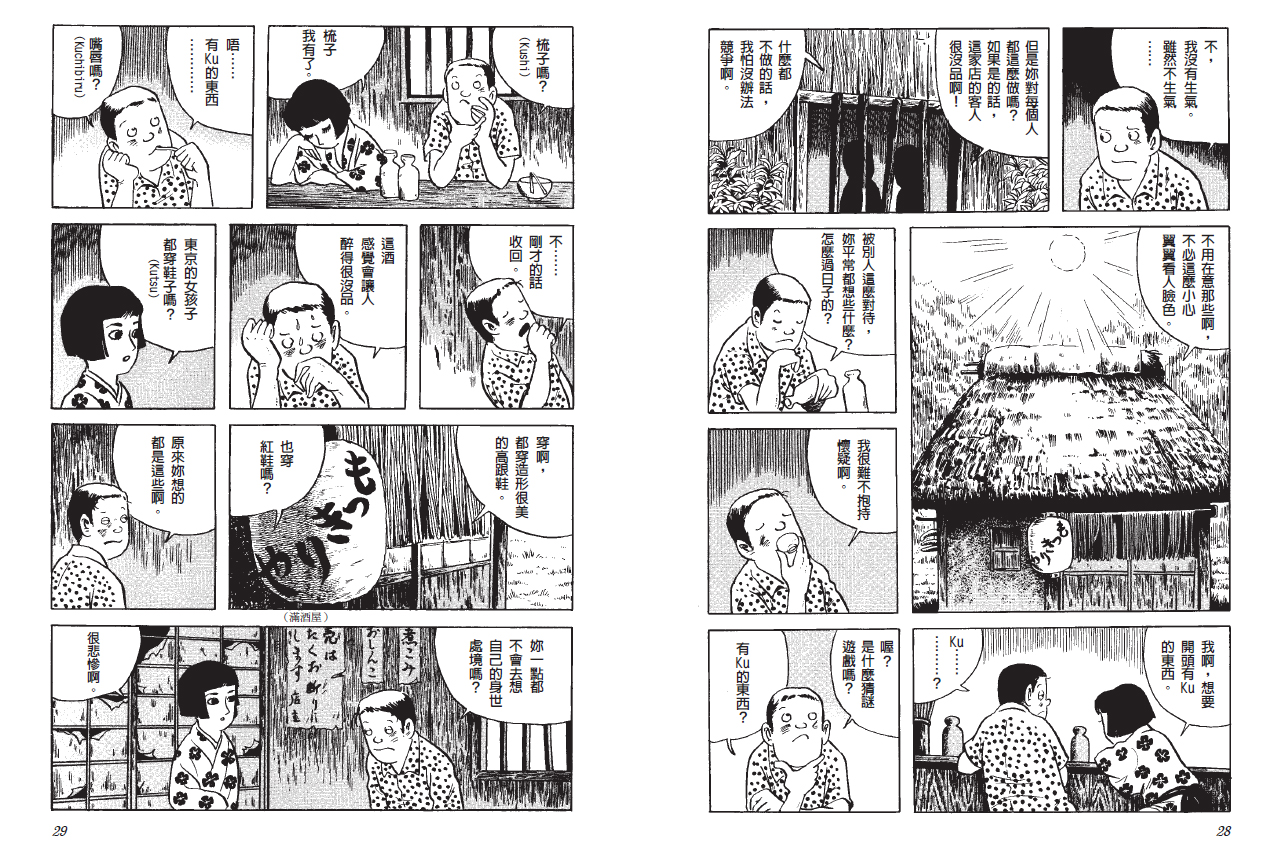

如果好奇這樣一個沒有女性家長指引、身邊圍繞男性窺伺的女孩「長大」以後發生何事?那麼主角姓名不同但外貌相似的〈滿酒屋少女〉,大概算是〈紅花〉續篇。這位從小被賣掉當作廉價勞動力的茶舖女孩,嚮往著東京時髦女性腳上的美麗紅鞋,再加上擔心偏僻茶舖沒有生意,因此她習慣讓顧客撫摸自己胸部,來換取可能的物質獎勵。這故事裡大概沒有什麼可以稱為美的東西,只有底層階級用肉體兌現金錢的交易。從紅花到紅鞋,屬於女性的嬌豔的紅,沉甸甸地在黑白印刷裡面被遮蓋起來。

〈滿酒屋少女〉的茶舖女孩,以身體為代價換取可能的物質獎勵。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

〈滿酒屋少女〉的茶舖女孩,以身體為代價換取可能的物質獎勵。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

柘植筆下的女體,不全然是幻想或窺淫的產物,有時他會採用更寫實的筆觸,描寫女性裸身時層層皺摺的小腹、鬆弛下垂的乳房,例如〈源泉館老闆〉。故事中,拘謹而邋遢的中年旅人,原本相當抗拒在鄉下旅館浴室裡和他人混浴的風俗,但當他近距離看著無人問津的肉感女老闆,竟無法克制發起了侵犯,女老闆也在被侵犯瞬間由驚慌轉為順從,她竊笑著走進自己房中撲粉等待。這一場景有種飢不擇食的悲戚,也有著毫無預警從身體內暴發的那種,倉促、骯髒所以加倍淫靡的色慾。

〈源泉館老闆〉中的女性體態採用寫實筆觸。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

〈源泉館老闆〉中的女性體態採用寫實筆觸。(圖/《柘植義春漫畫集》柘植義春/大塊文化 © Tsuge Yoshiharu)

有一個年代相近的對照組,那是週刊漫畫出身,「漫畫之神」手塚治虫的異色名作《人間昆蟲記》。手塚故意在本作中賣弄風情,創造了一位失去所有善良感情的性感美女「十村十枝子」,她在五光十色的繁華城市中,用盡手段蠱惑身側男女,無情奪走他人最寶貴的事物。一如主流商業漫畫,手塚筆下的都會女性,臉孔純真、身型纖細、聰明主動。然而柘植筆下的女性,生活在封閉鄉間,肥胖肉顫、愚鈍沉默,缺乏滿足讀者意淫快感所需的侵略性女子美。這個對比,或許揭示了「性」的日常性格──地方媽媽需要XX,肉造的殼中貯有一種隨時如海嘯般襲來的強迫病症。

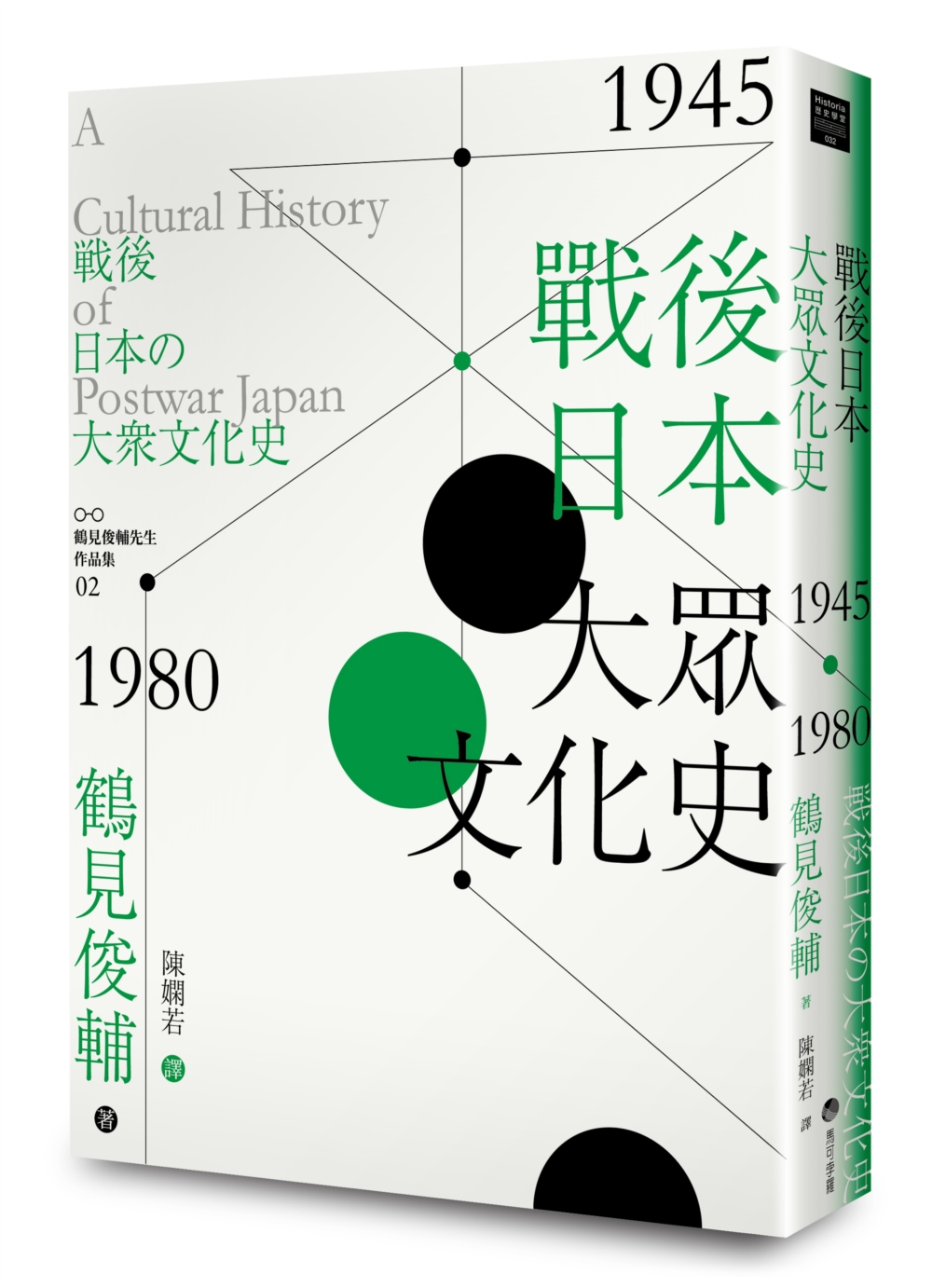

柘植義春的作品面向非常複雜。例如,評論家四方田犬彥在《漫畫的厲害思想》裡頭說,柘植可以讀出戀母情結的亂倫慾望;哲學家鶴見俊輔在《戰後日本大眾文化史(1945-1980)》指出,柘植的非理性特質讓日本學運世代特別有共鳴,投射了當時青年對於美軍占領體制、日本激進左派這兩種「科學主義」的不以為然。

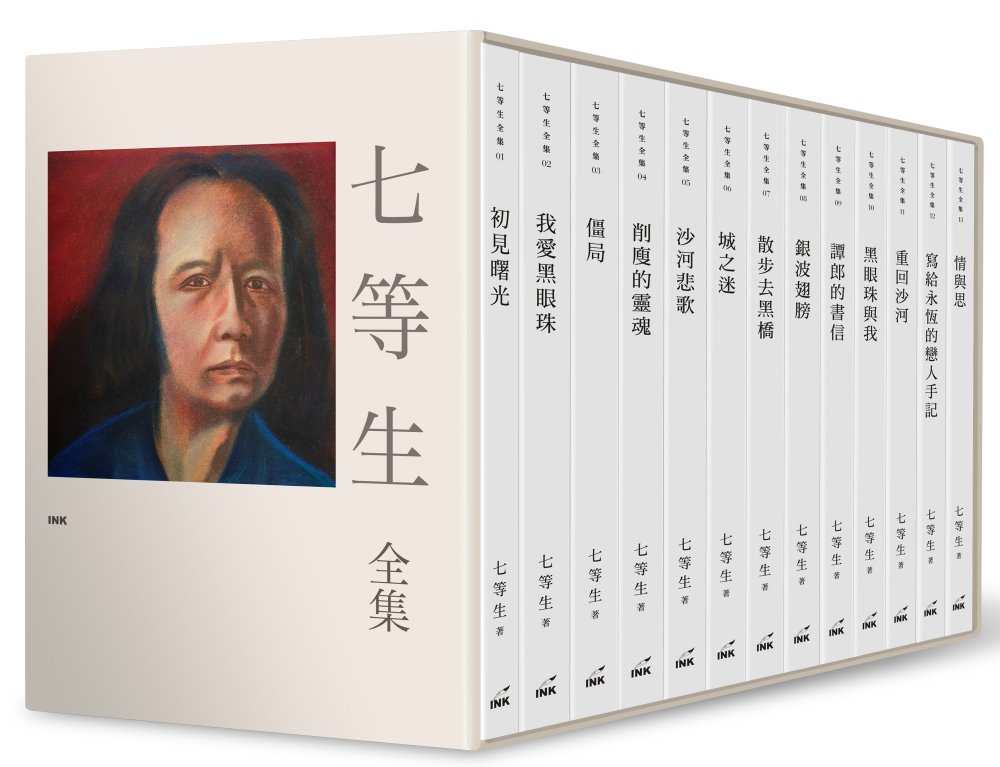

還有一個會讓台灣讀者玩味再三的比較。小說家黃崇凱和詩人廖偉棠,不約而同在評論中都注意到,柘植義春所深深著迷的衰敗小鎮(其原型為漫畫家出生長大的葛飾區貧民窟),寄宿著一位幽靈,即「來到小鎮的亞茲別」。亞茲別是台灣現代主義作家七等生(1939-2020)在作品中的本人化身,如果對照同時代的柘植義春與七等生,我們背脊可能會稍微發涼。因為這兩位據推測並不互相知曉的藝術家,他們偏愛的孤僻疏離情調、言語失能自卑角色、對性愛的執著沉迷、被幻聽幻視侵蝕的現實景象,種種技法都不可思議的相似……(柘植還通靈般,在〈源泉館老闆〉畫了一個「自己與自己相遇」的恐怖故事。)

最後一件餘事吧。成名後的柘植義春,深居簡出,不問外事,不但幾乎沒有新作發表,也曾拒絕出席「日本漫畫家協會大獎」。不過,這分冷淡不妨礙他的全球聲譽,以及啟發那些時不時對人類存在感到驚慌失措的敏銳讀者。如果你也覺得世界太過喧囂,體內更棲有落寞靈魂,那麼請隨著柘植義春所開展出的這條棄世小徑,一同沒入日漫地表深處的暮色文學地穴。

延伸閱讀

回文章列表