說來慚愧,出版超過半年的書,近日才慎重將最後一頁闔上。閱讀過程中幾度壓抑不下內心的波濤洶湧,如此激昂情緒也出現於2020年觀賞同為國家電影中心策劃的「4X相識」巡迴影展。他們精選四部具有代表性的經典臺語片,邀請年輕導演延續劇情時空,拍攝發生在40年後的故事,世代對話隔空展開,新舊價值觀隔空碰撞,三代人的命運隔空交錯,影像鮮明記錄著時光流動的痕跡,那時深深領悟到,追尋這些逝去的記憶不但關乎我們身分的認同,也關乎未來的希望。

「電影,是從『社會』中分娩,進而又回過頭來詮釋『社會』,甚至介入『社會』後續軌跡的一種創作。」——林傳凱,〈描繪「剛剛消逝的過去」:解嚴初期探索「白色恐怖」的三部電影〉

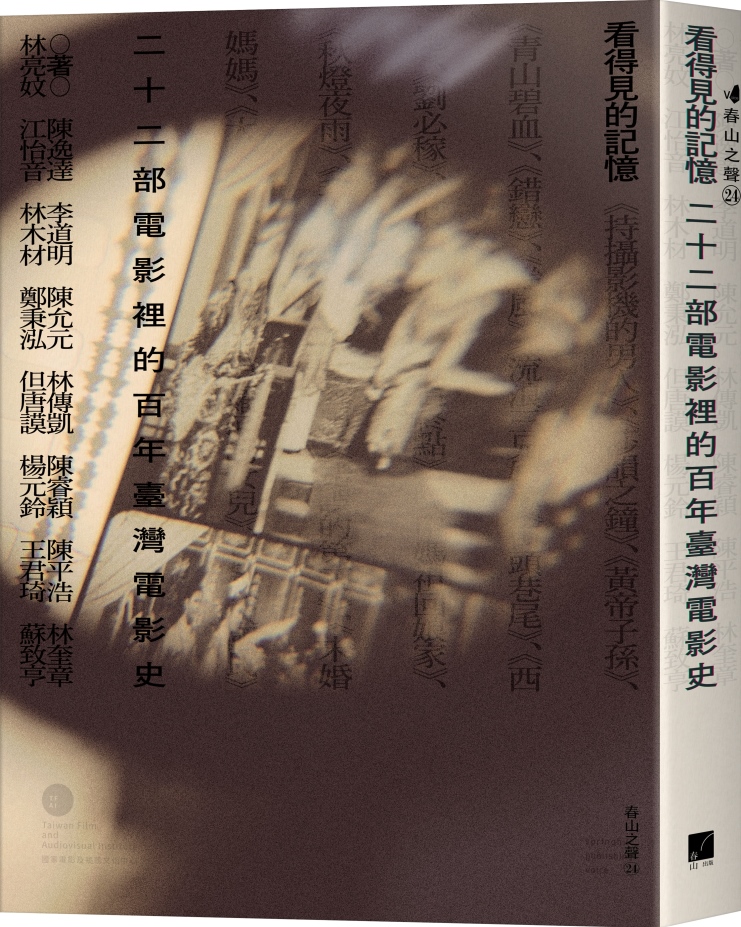

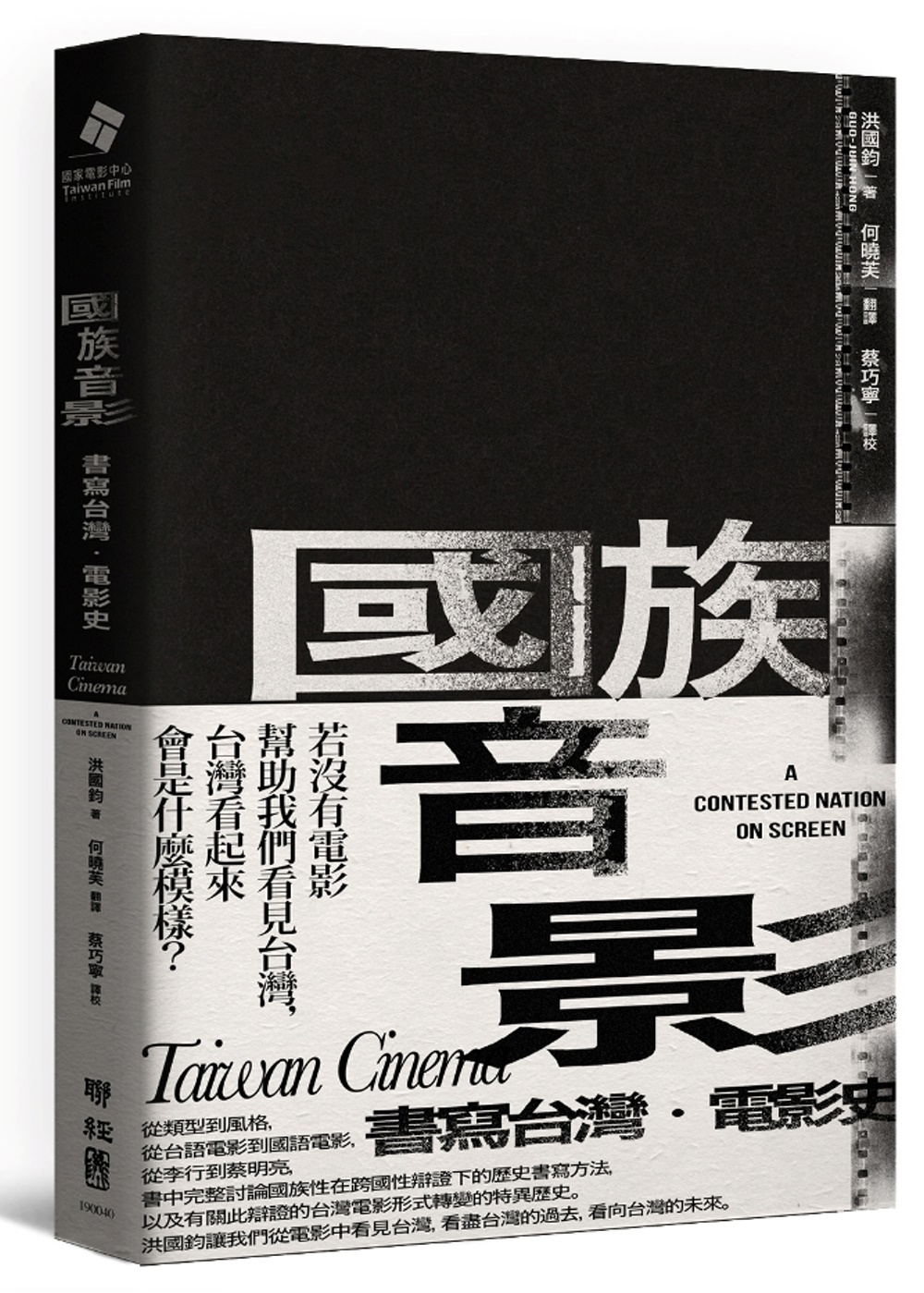

縱使難以得知多數觀眾對臺灣電影的認知多寡,亦理解電影無法客觀呈現歷史全貌,然而——「電影」,此項既商業又藝術的文化表現形式,卻是一道窺視集體記憶的窗口。在世界的脈動、時代的風裡,我們得以接軌不同世代和背景的創作者,映照自身景況與抱負,披荊斬棘奮力凝鍊出的歷史切面。曾經這些碎片散落一地,而《看得見的記憶》將殘頁一片一片拾起,依循臺灣社會發展之脈絡,於阡陌縱橫的思想、文化、意識形態等變化中梳理出一條主流,順著時勢或起或伏,有的受當權者左右、被政治牽著鼻子走,有的奮力於山重水複的盡頭另闢蹊徑,有些人展現出文人的傲骨與氣魄,有些則不得不向現實低頭。

從此書收錄的24篇文章得以觀察到,愈拉愈遠的視線彷彿俯瞰無數真實生活的軌跡,不僅關於這個島嶼彼時與此刻、光明與暗影共同勾勒而成的立體輪廓,更是這一代看遍形形色色電影的我們未曾低首凝視的來時路。

▌共同記憶的脈絡

《看得見的記憶》最早回溯到日本殖民時期,從電影的蹤跡在臺灣民間現身為起點,接著於後續各時代的轉彎處,以當今目光找出具有時代意識的作品。一開始,都是生活有餘裕的人方能拾起攝影機,日本統治臺灣時期,留下了劉吶鷗的《持攝影機的男人》,9.5釐米業餘電影攝影機拍攝出的無聲黑白紀錄片。而從中日戰爭、國共內戰、國民政府遷臺到白色恐怖時期,政治情勢瞬息萬變,締造無數偶然,各種思想、意識、理念不停碰撞與激盪,導演白克和其創作《黃帝子孫》、《龍山寺之戀》便是在如此社會氛圍下出現的時代產物。

而後,原住民身影亦貫穿另一面相的臺灣歷史,李道明端詳日治、戰後、解嚴至今日的原住民題材電影,如何慢慢擺脫被異化、扭曲與歧視的外來觀點。就如導演魏德聖在《海角七號》闖出大捷後8年,《賽德克・巴萊》才得以問世;貢獻無數的導演何基明亦先拍出《薛平貴與王寶釧》,才有機會迎來以霧社事件為主題的《青山碧血》。「從電影到電視都他開山祖,說起來很厲害吧?不過要成為故事裡最熱血的名字,一是時機,也是命運」,陳睿穎如此點明,可見機運與天賦缺一不可。出身地主人家,接受日本教育的何基明,善用自身資源和優勢,年紀輕輕便投入電影藝術與相關技術,並立志在大銀幕上呈現霧社事件始末,可惜受限經費,《青山碧血》故事只講了一半, 下集終其一生沒有完成。但何基明從未放棄透過電影此一大眾文化媒介,帶領觀眾反省霧社事件,教育社會,並促成和解,宛若臺灣轉型正義的先驅者。

《青山碧血》報紙廣告 (《聯合報》1957年7月24日)。(圖/春山出版提供)

《青山碧血》報紙廣告 (《聯合報》1957年7月24日)。(圖/春山出版提供)

「我就不信臺灣人在臺灣拍臺語片還不會讓臺語片興旺起來。」——林摶秋

林摶秋從此開啟臺語電影的一頁輝煌史。令人訝異的是,林摶秋與辛奇兩大導演至今仍在為數不少的年輕影迷心中占有一席之地。《丈夫的祕密》(原名《錯戀》)正是多數人談及林摶秋時不容忽視的代表作品,兩名女性與一個男人長年下來的愛恨糾葛,角色悲情、劇情通俗,但同時也展現出尚有局限的突破與現代主義思維,更在剪接、光影、構圖等影像細節備受肯定,包括那33秒的「固定景深長拍」,運用攝影鏡頭,將人物之間的內在衝突、道德批判與戲劇張力,巧妙傳遞給緊盯銀幕的觀眾。

而赴日就讀藝術及戲劇的辛奇,全程參與臺語片的興衰起落,可說是最具代表性的人物之一。他不但思想前衛,追求影像藝術,拒絕在臺語電影凋零之際溫順地走入良夜,於當時掀起一股「異色電影」的創作風潮,尤其是關鍵轉捩點的《危險的青春》。書中林奎章所撰寫的一篇〈性、金錢、大都會:臺語異色電影〉,針對此類電影的源流進行相當精采且透澈的分析,歸類出異色類型的三條取徑:一受日本海女片刺激;二為日本「太陽族電影」與新浪潮運動的催化,帶動了今村昌平、大島渚等影史知名導演,但成果卻因兩地社會迥異的價值觀而產生質變;其三則是歐美的性教育影片,諸如性、犯罪、仿科學等,為臺語片注入許多異色元素;只見電影折射出的各國文化現象不著痕跡相互影響,一起進入了複雜而巨大的世界運轉齒輪。

來自香港、中國、越南,不同成長和教育背景的創作者,為苦悶封閉的臺灣影壇前前後後帶來許多衝擊,包括歌仔戲電影、「臺灣電影教父」導演李行的「健康寫實」電影、陳耀圻憧憬的「真實電影」、香港導演李翰祥引入臺灣的商業片廠制度與高規格鉅片模式、姚鳳磐引領鬼片風潮的《秋燈夜雨》、瓊瑤從禮教規範裡開拓出對抗現實的浪漫愛情宇宙、黎明前隱隱反映社會恐懼的黑電影、雋永經典的《龍門客棧》、《俠女》、《空山靈雨》等胡金銓武俠電影,各種類型不僅承上啟下,潛藏其中的反抗意識、苦難逃避、倫理彰顯、良知呼喚也未曾停歇,以及動盪社會中人們對於美更加強烈的渴望和追尋。

▌我們何其幸運地生長在這個不幸的時代

首度捧起《看得見的記憶》時,查找目錄後率先翻開的是後面的章節,也是絕大多數對臺灣電影稍有涉獵的觀眾,時而流連,時而佇足的年代——叛逆青年們在80年代成群掀起的臺灣新電影風潮。他們普遍受文學啟蒙,強調情感寫實,貼近生活經驗,且不只是耳熟能詳的年輕一輩導演的崛起,更包括當今無人能出其右的攝影師李屏賓、錄音師杜篤之、剪接師廖慶松等優秀的相關技術人才。

「廖慶松強調:『新浪潮的導演們,是我這輩子工作過最有肩膀的電影人,他們事實上很強烈地傳達自己對社會、對很多事情的觀點,而且從頭到尾堅持,沒有改變。』」——蘇致亨,〈天才何以成群地來?臺灣新電影的生成條件〉

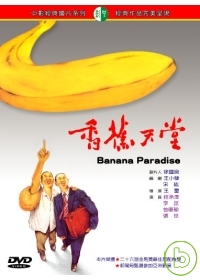

有趣之處,綜觀百年來臺灣電影的流變,其實各個時代明顯不乏幾位具有遠見,有抱負與突破性的導演,但為何唯獨80年代的「新電影」時刻,佳片才好似雨後春筍般持續冒出,甚至引起國際影壇廣大注目?蘇致亨大致列出促成三個要點:資金、技術、評論及國際推廣。換言之,新電影的誕生,除了相關導演們幾十年來無法撼動的理想與執念,便是歷史、文化、思想、美學與設備技術各方面的水到渠成,他們極力追求體現「自然」,情感之自然,光影之自然,聲音之自然,遂創作出影迷如數家珍之《尼羅河女兒》、《光陰的故事》、《兒子的大玩偶》、《童年往事》、《戀戀風塵》、《風櫃來的人》、《悲情城市》、《香蕉天堂》、《超級大國民》等劃時代佳作。

這群有志之士曾經嘗試團結創造更多可能,卻因資金困難而不得不分道揚鑣,危機意外成為轉機,萬仁、吳念真、侯孝賢、楊德昌一一闖出自己的一片天,不但提攜無數後輩,更真正為臺灣電影掀起一個又一個的浪頭,守護著金穗獎、金馬獎,引領著李安、魏德聖、蔡明亮無數後浪的身影,延續至今。

「在他鏡頭下的臺北是一個很雜亂的、拼湊的城市,沒有統一的建築與美學。楊德昌有句名言:『我們何其幸運地生長在這個不幸的時代。(We are luckily unlucky.)』身為戰後這一代,我們經歷過臺灣非常破落而貧窮的階段,早期又面臨戒嚴,必須反抗威權、反抗貧窮、反抗這個破敗的城市,由此給我們帶來力量。」——王昀燕,《再見楊德昌》

王昀燕《再見楊德昌》書裡一篇小野訪談提及《恐怖分子》的段落,闔上《看得見的記憶》後感觸更為深刻——「我們何其幸運地生長在這個不幸的時代」,那些反叛的氣息,純真的失落,道德的崩毀,理想主義者的殞逝,成為這群電影從業人員未曾動搖的改革和創新力量來源,反觀我們的此刻,近年來華語電影有多少自覺、共同認知能夠彰顯時代意識,並引領大眾對眼下的大環境展開深層反省?

回歸鄭秉泓於此書〈大導演的起手式:李安、短片、金穗獎〉一文所寫,他形容,相較於金馬獎的成果驗收,金穗獎的存在好比大海撈針、挖掘璞玉,更是許多新導演的搖籃;然而,在參與由金馬執委會主辦的第43屆金穗獎之評選過程,我們從66部入圍作品中確實看見了許多「從點連成線」的批判力道,例如移民和新住民,成長迷惘,社會底層,並未真正成為過去的白色恐怖,但仍稱不上所謂全面性的集體共識。

因此,置身這個最好亦最壞、不舊亦不新的浪尖上,我們所能做的,或許是應暫緩腳步,端詳過去的文化脈絡,一如《看得見的記憶》點亮的歷史路徑,設法鑑往知來,並重新思考當前最重要的課題:該如何擦亮雙眸,推波助瀾,尋覓屬於新時代的文化顛覆力量。

Kristin(一頁華爾滋)

東吳中文畢業,英國 University of Sheffield 國際行銷碩士,以推坑無數的書評和影評見長。經營粉絲專頁「一頁華爾滋 Let Me Sing You A Waltz」,取名自電影「愛在三部曲」中第二部《愛在日落巴黎時》的音樂曲目。透過輕輕觸摸卻相當深刻的口吻,投射自身人生經驗,解讀潛藏於影像、文字和現實世界底下那人與人以及人與自我之間的關係。

在探索人類情感的旅途中,以真摯且獨特的體悟、感知和目光解讀眼底那片文學與電影的星空,並給予讀者無比溫暖的答案,讓人們在負傷之際能片刻喘息,讓人們在愉悅之時能閒適自得。選擇鍾愛的文字作為媒介,溫柔感受生命的每一個瞬間,細膩品嘗虛實交錯的真實生命經驗。

FB:一頁華爾滋 Let Me Sing You A Waltz

IG:kristinswaltz

相關著作:《光影華爾滋:每部電影,都是一支擁抱內心的迴旋舞》

延伸閱讀

秋燈夜雨(圖/

秋燈夜雨(圖/ 龍門客棧(圖/

龍門客棧(圖/ 空山靈雨(圖/

空山靈雨(圖/

回文章列表