請自由描述解釋這個系列,以及為什麼開始這個系列?

蔡佳妤:我從小是個重度弱視患者,視力僅有0.01。飲食建立我與母親之間的親密關係,也形塑我與外界的重要聯繫。當雙眼看不見,聽覺、嗅覺、觸覺與味覺,讓我從思想面、感官面,獲得全面自由,並能直覺性地去體察美好。

而之所以展開拍攝計畫,在於我從躲在餐桌下—偷聽大人說話的小女孩,隨著長大,走到自己掌廚人生的時候。我對於華人社會充斥階級 、盤算與比較,逐漸感到不耐,曾經有很長時間,無論在職場還是家庭,都感受到父權的存在,我的母親更是畢生都在跟男人學習如何當個女人。

我內心一直都有種不吐不快,好像從出生就背負許多標籤、身份與期待,這一切,融合成一個我覺得很陌生、魂不附體的「她」。

如今台灣看起來很進步,社會很多元,其實很缺乏對個體的尊重與包容,個體代表有差異化,如若要去談「做自己」,我們的社會也要能成熟去認同,每一個人都有它存在價值,並且樂於和與自己不同之人學習。

《那些做自己的女人,和她們的餐桌》的計畫結構,來自達文西那幅世界名畫《最後的晚餐》,原先故事描繪在一場餐會中,耶穌從十二門徒中,指出叛徒猶大。

當我看見這幅畫,腦中第一個念頭,想的是這群男人在那邊用晚餐,瑪利亞和一群女人,在後面不知道有多忙?

於是我歷時一年,行走法國、丹麥、英國、義大利與西班牙五國,以「住進女主人家中」、「和她們共同生活」的方式,以家庭餐桌作為主線——讓十二位歐陸女性用生活樣態去說故事,並記錄她們在社會賦予女性角色中,如何展現自信,追求自由,並且從容地去實踐。

拍攝多久了,過程中有什麼轉變嗎,會繼續下去嗎?

蔡佳妤:《那些做自己的女人,和她們的餐桌》是階段性計劃。我如果是果樹,大概是桑椹,時間點一到,靈感長不完,想做的事情太多,好比很想去採訪世界名廚身邊的女人,我對他們的母親與妻子的故事感興趣,談公私領域(專業廚房與家廚)的分野,也會很有意思。

若要說《那些做自己的女人,和她們的餐桌》中間有什麼轉變,我必須承認,我曾經認為自己會拍回來一群優雅貴婦,這是很片面對法國、對歐洲女人的想像。

可後來去了發現,無論國籍,生活在仙界的人畢竟是少數,日子還是要過的。我這人又比較「土性」,英文說法是earthy,好像上輩子就在種田,立刻能去挑牛糞、倒頭便能就地睡,也能頂著四十度高溫在那邊種菜。很多人家覺得苦的旅行過程,我是家常便飯,還很享受。我這種喜歡親近土壤,遠勝攀越高峰的天性,很自然引導我去挖掘爐火邊的濃情世故,找尋標新立異的獨立女性和家庭主婦。

你如何尋找決定被拍攝的對象?

蔡佳妤:命題很重要,如同整本書、整項計畫,我們談餐桌故事,也談如何料理自己。

傳統我們談「煮」,是一項餵養一家口的生存技能。可是「煮」這個字,上面是人,下面是火,代表用火之人,如同寫作般,推動文明的人。在此概念下,我不偏好受訪女性一定要會做菜,反而我想清楚看見:她們如何將傳統廚房的火苗,轉換到職場、家庭、婚姻與夢想舞台,讓敏感變成創意,讓感性變成魅力。

那找受訪者肯定需要機緣,但更多是不放棄。我自己都寄出數不清的信,也遇過被放鴿子,從起初線性尋找受訪者,逐漸變成「點對點」關係介紹,後來在十六位女性中,定案十二位人物鮮明且飽和度足夠的女性。

創作過程中最困難的是什麼?

蔡佳妤:坦白說,要女性願意坦承自我,同意參加這個計畫本身就很難,很多人只想表現堅強,但不一定願意展示脆弱。或者去談一些所謂社會看來失敗的經驗。我只能說,能夠參加計劃的女性,多半將失敗視為一個轉折,一次人生重新的機會,她們普遍有這種天生的魅力(Charisma),能夠去影響身邊的人。

再來是紀實攝影,我得不斷檢視,自己是否用本身的文化背景,去解讀眼前所見的事情。舉例來說,前期我會不斷捕捉女性在廚房的畫面,受訪者告訴我,這與計劃本身矛盾。我才覺察,原來我也認為女人應該要會做菜,這種「女人會做菜就是賢慧的」觀念來自華人社會,而我必須打掉重練,反覆去跟受訪者確認她們真正想表達的意念。

在這過程中,我體悟攝影不只是要尊重肖像權,還要尊重拍攝當下彼此的回憶、受訪者的文化差異。

這系列作品的拍攝使用了什麼器材和技巧?

蔡佳妤:為了旅行方便,我主要帶的器材是55mm,符合人類視角的定焦鏡。所有相片、每個畫面都沒有經過排演、也無從先設定動作,有時候我已經快覺得自己是刑警,看到影子就要開槍,後來我發現這心態不正確,我看見影子,得先留意光在哪。相信自己內在的追求。

久而久之,我走過她們身邊,女主人笑起來的模樣,是在對我笑,不是對鏡頭,因為我成為那個影子,正在她們的生活當中。

如果要談什麼心法,大概是別偷懶。我的經驗是每次疲倦,有點懶得拍、又懶得帶相機的時候,通常就是好畫面出現的預兆。

請簡介你自己,以及最初是怎麼開始攝影?

蔡佳妤:我是個不耐寂寞、熱愛生活的熟成少女。很愛閱讀與寫字,以兩顆酒窩行走世間,以遮掩幼年近乎全盲這事。童年,我媽給了女兒一台傻瓜相機,我一直把那台黑色玩具當做自己的眼睛。

從那時候,我學會撿樹枝來測量跟拍攝物品間的距離,運用周遭聲音、環境氣味和物品觸感,再用想像去構圖,用情感去構築一個可以看得見的世界。即使到現在,眼睛康復的我,捕捉畫面仍然採取「聽聲音」做拍攝的習慣,讓聲音去反應物體存在,去扮演攝像關鍵元素:光影中,影子的角色。

我母親當年這項智舉,讓我和同伴有了話題,我喜歡問他們究竟拍到了什麼?這會讓我覺得,我跟大家都是一樣的,我們一樣能夠交流與對話,我至少不會活在一片模糊之中。

你最受吸引、並影響你創作的作品為何?為什麼?(不限定是攝影作品)

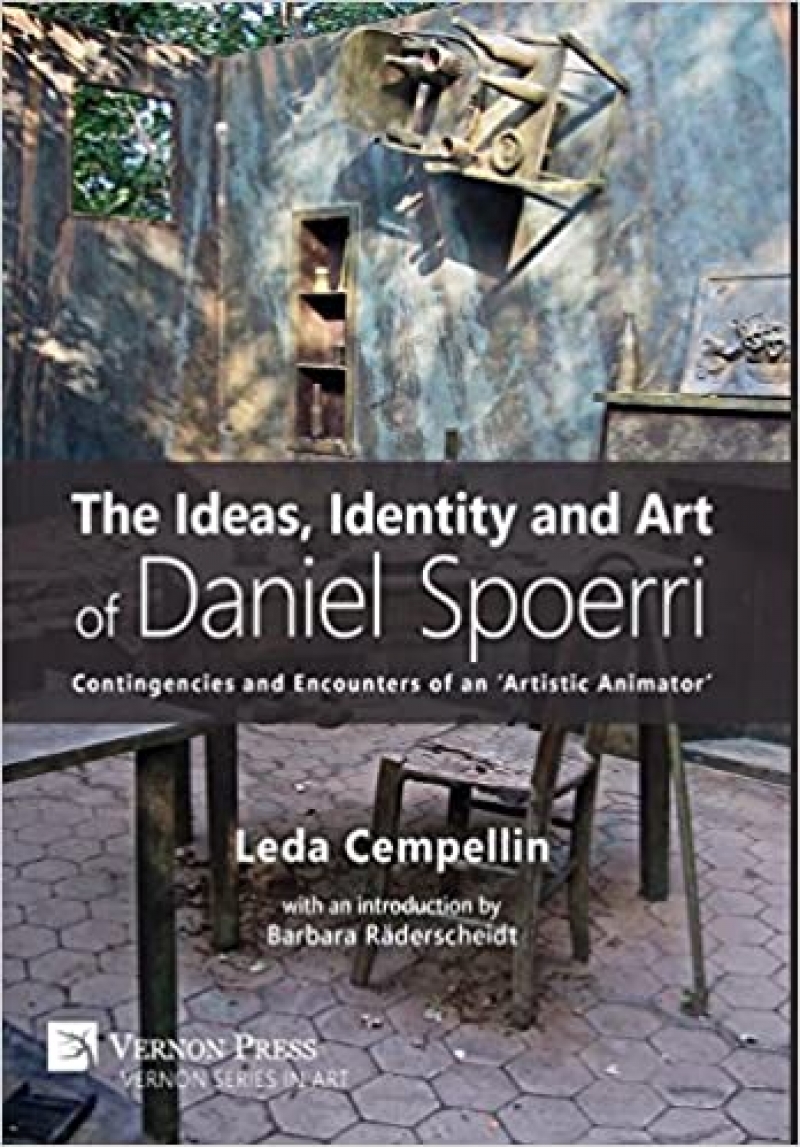

蔡佳妤:瑞士藝術家Daniel Spoerri的飲食藝術作品,他喜歡拍大家吃剩的飯,散席後的晚餐。那畫面跟我從小跟家族同桌吃飯,按照長幼有序,重男輕女、重大人輕孩子的邏輯,圓桌繞一圈,飯菜變成殘羹到我面前,如出一轍。

描述一個你沒有拍攝下來但卻印象深刻的畫面。

蔡佳妤:大概是20歲的時候,那年日本醫生宣布我視力將有機會順利恢復。母親帶我去北海道,幫女兒舉辦成年禮。我們在小樽聽音樂、玩雪花,眼前有棵大聖誕樹,我第一次那麼清楚、那麼近看煙火。總覺得會燒到自己,又興奮、又尖叫一直抱著我媽。

即使好多年過去了,我仍然認為再沒有一場煙火,比當時美麗!也很謝謝我有一個那麼會耍浪漫的母親!

透過攝影師的視線目光,我們才有機會用全新的角度觀看這個世界。

OKAPI【於是,我這樣觀看】單元,每月介紹一位攝影師、以及他正在拍攝中的作品,讓我們一窺這些吉光片羽被捕捉的瞬間,以及從觀看到攝影之間,攝影師腦海中累積、流動的思考路徑。

//本月介紹攝影師

作者簡介

回文章列表