世間一切事物有用沒用,大抵人類說了算。

植物通常有用,只是有用到最後形同沒用,例如路旁的行道樹。

既然殊途同歸,

不如一起閱讀植物(和我們)如何沒用——

身為無殼蝸牛與藝文工作者,租遍大台北城的房子是非常自然的事,只是,在歷經多年東南西北鬧區、蛋黃區、微郊區的洗禮後,離開城市已從內心深處的微弱呼喚變成無時無刻的心聲尖叫。終於,在今年春天的尾巴高高聳起時,我帶著近兩大卡車的家當,浩浩蕩蕩離開了繁華喧囂的台北,一骨碌住進三峽。

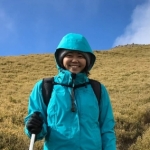

聽見是三峽,親友大多頻頻點頭:北大特區那邊很不錯喔!環境清幽生活機能都有。我趕緊頻頻搖頭,要住北大特區何勞離開台北?「我住的是荒郊野外啦!」順手滑幾張照片為證,大家也就信了:「哇~妳爬山爬到跑去住山上囉?」

唬人成功,我得意洋洋。哪裡是什麼山上呢,充其量就是鄉道旁的大樓,距離我理想的農舍三合院還有……五層樓之遠(是的,從我的陽台往下看,正正有間荒廢的小農舍,但通道鎖死,至今我還沒去探險);不過,對一個在台北市住近20年、自備交通工具只有兩條腿的人來說,這個位於新店、土城、三峽交界的「里山」地帶,做為鄉居起點實在不錯。

是的里山。這個從日本來的名詞「satoyama」前幾年在生態和社造圈風靡一時,指的是淺山、郊山地帶,可做為生態維護和生產永續的生活地景。環山間水的三峽滿吻合這個敘述,卻似乎很少被圈進這個標籤下,不過,玫瑰叫或不叫玫瑰都無妨,打從千里迢迢來看房子的那天起,這裡就把我深深tag住了。

之所以能夠唬住朋友,全因為我的陽台和一整面落地窗望出去,就是一片里山景。小小的緩坡沒有壓迫感,讓非常在意風水的家母陳女士不至於叨念我住進「開門見山」的房子;高點不到一百公尺的山,雖然夾雜一些排列醜陋的駁崁和電塔遠景,但我的風景主要全是綠,雖然,一開始我對它有審美的挑剔:呃,這個綠好像不是那麼緻密均勻……

當然不可能均勻。正中央是一片蔓性植物和野草閒花構成的「空地」。我成年後就很少看到的紫色牽牛花,在角落貌似悠閒地爬滿廢棄電線桿。桂竹左一叢、右一叢地占位子,根本亂來。一棵構樹突兀地從春天竄成現在兩公尺高的模樣,遮住原本這一棵那一棵非常隨性的芭蕉樹和姑婆芋,從視覺法西斯的角度來說,也算功勞一件。圍繞「空地」的樹都堪稱高大,從我的五樓看去,恰好能觀察清晨傍晚在樹冠層忽隱忽現的鳥兒們……

總之,這片綠,雜亂極了。當你真正住進植物環繞的場景,脫掉以前被什麼印象派野獸派看見台灣Discovery層層套疊的美學眼鏡,你會發現,沒有什麼自然是均勻和諧的綠意,那多半是人的想像跟操縱欲。好比那片我怎麼看怎麼凌亂的「空地」,那些被我統稱為野草閒花的我從來搞不清楚究竟有哪些植物,初夏某天,一個中年男人噴著一台除草機在裡頭走來走去,雜亂缺乏層次但真有許多層次的野草閒花通通被剔淨了,泥土乾巴巴露出來,均勻多了,很乾淨。但隨後幾個夜晚,我搬來後未曾一晚沒演出的青蛙交響樂團,忽然消了聲,直到遲來的梅雨季逼男人有天躲在竹林下無法除草,隔幾日他再來,褐色的泥地上早已被各種各樣綠色迅速掩蓋,而蛙樂團也再度噪音重現。後來他再也沒出現過了。站在五樓局外觀的我,為這局人類落敗拍手稱慶。

說來奇怪,住在台北蛋黃區時,一點點公寓樓層間隙聲響都可以把我搞到神經崩潰,但里山雜樹林小丘(到底什麼冗長的名字)每晚不落幕的蛙類噪響卻從未困擾我。夜晚的山形亦然。還沒搬進來前,我以為入夜後我一定怕死了窗外大片闇黑,誰知道原來,比夜色更深沉的山體和樹影,在幽黯中竟像隻守望看護我的巨獸……

某個無眠的凌晨三點,夜的存在感最劇烈時刻,我看見厚重黑暗中一點光芒在山坡上移動。恐懼升到最高之際,我翻出望遠鏡,絕望地教自己直視那讓我害怕的究竟是什麼。但那晚菸頭大的光終究無解。

萬一,那是什麼的眼睛呢?穩下心情仔細感受,我發覺自己太難把隔壁這小山跟任何引人怖懼的事物聯想在一塊。在我隔壁的巨獸,萬一真的睜著眼睛從樹林裡出來,牠只能是Totoro。

是啊,宮崎駿當年創造的トトロ(Totoro),就是里山的產物。曾有人問宮崎駿,電影名字「隔壁的Totoro」是否因為Totoro站在小月和梅這對姊妹隔壁一起等公車?不,宮崎駿說,不是因為來到身旁,而是「牠就住在隔壁那座山裡」。

トトロ(Totoro)就住在隔壁那座山裡。(圖/《龍貓的誕生之地》內頁)

トトロ(Totoro)就住在隔壁那座山裡。(圖/《龍貓的誕生之地》內頁)

多年以後,當Totoro早已聲名大噪,成為吉卜力眾多明星商品,宮崎駿和夫人宮崎朱美以「龍貓故鄉基金會」(Totoro National Trust)的名義出了一本小書《龍貓的誕生之地》,在這本書裡鄭重介紹Totoro所住的那座山,就位在東京近郊埼玉縣的所澤,狹山丘陵當中的一個雜木林。隔壁的山,其實是1960年代左右落腳在那裡的宮崎駿的「隔壁」。

在那裡,宮崎駿一面體會到自己在厭惡日本這個國家之餘,對植物、河川、風土自然的喜愛幾乎以極端對比的強度存在;同時,眼見所澤不斷面臨城市近郊的土地開發壓力,他開始感到必須將這些不知道能留存多久的地景風貌通通捕捉到動畫故事中,於是,所澤「八國山」成了電影裡的「七國山」,櫸木夾道的柏油路成了讓道給貓公車穿行的妖怪公路(宮崎駿還抹掉討厭的柏油路面、直接畫成泥土路)……而Totoro這個虛構(?)的妖怪,就在宮崎駿開始去雜木林裡亂晃、撿垃圾時,「彷彿有誰在那邊」、「有的時候我也會感覺到牠們叫我不要來喔」而逐漸成形……

「龍貓故鄉基金會」是Totoro電影播出後,一群長年為保護環境奔走的所澤居民成立。(圖/龍貓故鄉基金會官網)

「龍貓故鄉基金會」是Totoro電影播出後,一群長年為保護環境奔走的所澤居民成立。(圖/龍貓故鄉基金會官網)

八國山就是電影裡的「七國山」。(圖/《龍貓的誕生之地》內頁)

八國山就是電影裡的「七國山」。(圖/《龍貓的誕生之地》內頁)

在三峽第一次重看Totoro電影時,我吃驚地發現,過去無數次重看都被我看作一片綠意的小月與梅漫遊的各個場景,從來不是一片綠油油:小月一家新住的老房子外面是一棵大樟樹,考古學者爸爸的書房外有株棕櫚科植物,小月舀水的溝渠、小梅觀察蝌蚪的水池旁,種滿了紫色鳶尾和我認不出的水生植物;小梅獨自一人玩耍的農間野地上,有蒲公英、繡球花、蜀葵、車前草、石蒜、向日葵等一凝神細看,會發現它們通通不一樣的植物。這個安排必定是宮崎駿有意為之:只要有植物出現的場景,前景幾乎都有一棵開花植物。中國的一些網友甚至風魔到把所有Totoro電影裡出現植物的畫面截圖,考證它們到底是誰。

Totoro召喚出的不只是風魔的影迷。電影面世後兩年,所澤一些長年為保護環境奔走的居民成立了「龍貓故鄉基金會」,這個唯一獲得吉卜力免費授權的基金會開始以民間信託大量購地,買下來的地以龍貓森林一號、二號……命名,到今天一共買了41座龍貓森林。宮崎朱美是基金會理事,《龍貓的誕生之地》裡就有她長期蹲點繪製的四季雜木林植物,宮崎駿則隱身幕後,數十年如一日地去雜木林中閒晃、撿垃圾。「我們最應該做的事,大概是好好地欣賞這片雜樹林吧。」畫師歐吉桑這麼說。

宮崎朱美長期蹲點繪製的四季雜木林植物。(圖/《龍貓的誕生之地》內頁)

宮崎朱美長期蹲點繪製的四季雜木林植物。(圖/《龍貓的誕生之地》內頁)

至於我,我可是每天都不放過欣賞隔壁的山,不抱期望地等待著,等待著,哪個美麗的夜晚,當鳥們都在樹梢間入座、青蛙都準備好登台,或許牠就會穿越那些亂七八糟的花草樹木,從樹林裡龐然而來——

NEW!! 專欄【沒用的植物】每月更新。

01_首先,你要有個沒用的陽台

02_植物仙姑養成術

03_植物仙姑大對決

04_考掘我室友的祖宗十八代移民史

05_身為台灣人,被竹子打臉也是正常

回文章列表