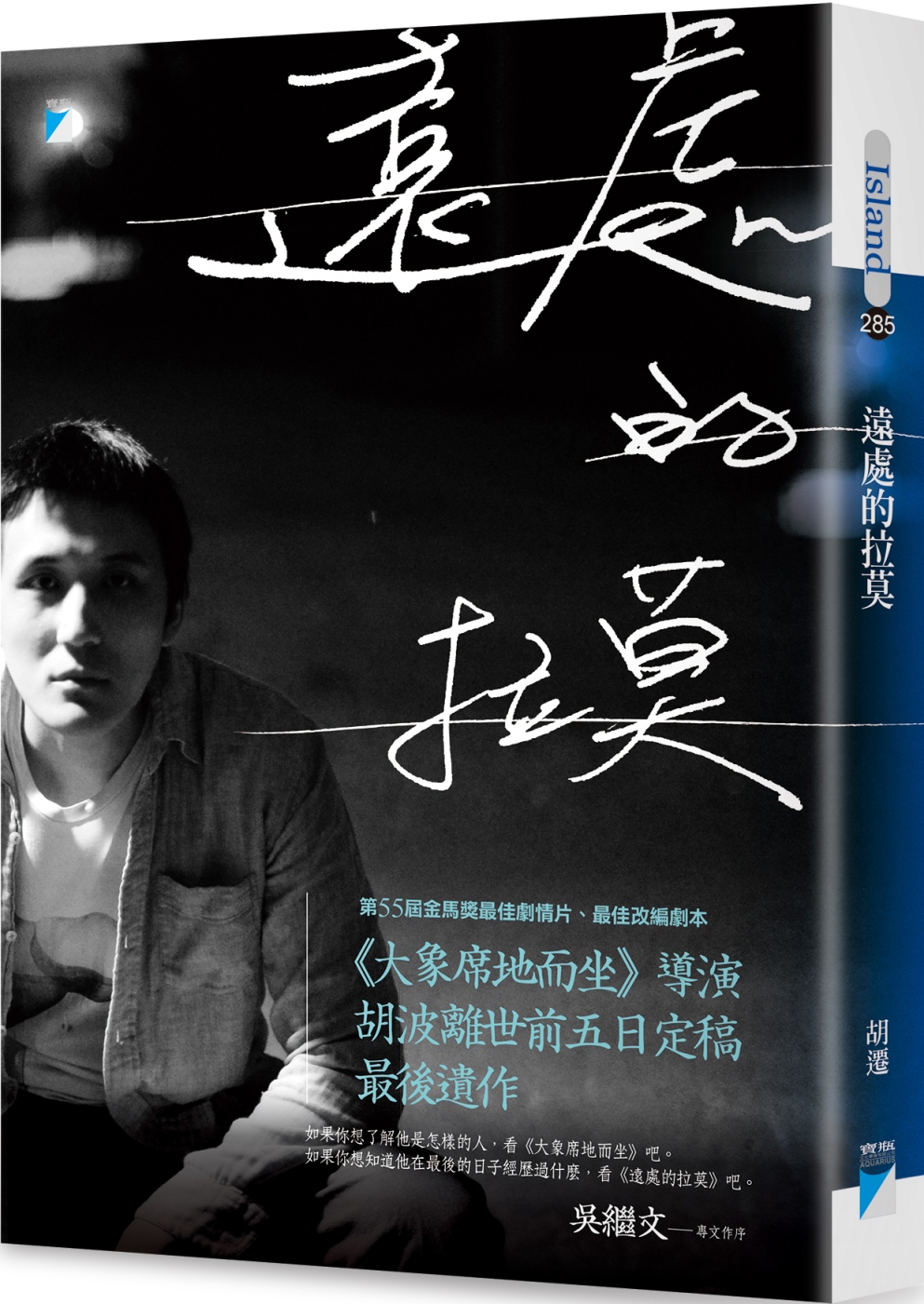

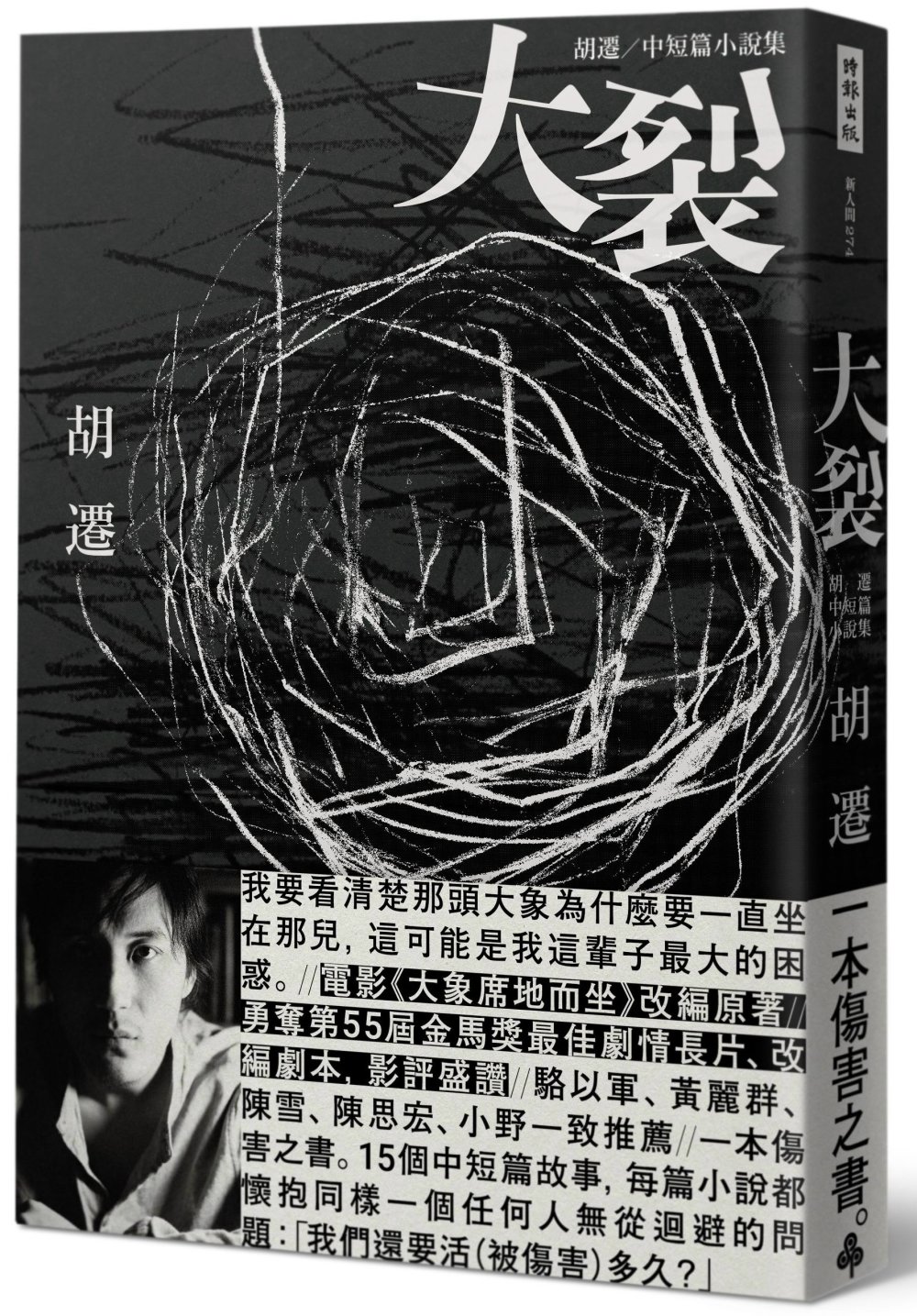

若說胡波(筆名胡遷)在第一本短篇小說集《大裂》,仍然視藝術為平庸日常的裂隙,透光的所在,第二本作品《遠處的拉莫》(也是他的遺作)已透露出他的思想有所轉變,以舞止殤的信仰消失,對體制的憤怒高漲,去到盡處他只能二選一,將自身承受的暴力施加給更為弱勢的對象,或是自己終結暴力的洪澤。

最終,他選擇了後者。

胡波不是沒有考慮過前者,書中雄性暴力流溢,年長男性角色的壓迫無處不在,胡波往往化身為目睹一切齷齪的年輕人,無力反抗,只能以窮途痛哭收場。短篇〈海鷗〉是少數的例外,它取材自1980年代呼倫貝爾集體農場屠殺事件,罕見地讓青年瘋狂宣洩暴力,但血肉四濺後,青年依舊沒有出路。相較於《大裂》微光閃爍,《遠處的拉莫》密雲低垂,霧霾幾乎掩沒了通篇色調。胡波與世界的關係,用他的話說,「我們不可觸碰,亦不可調和。」翻閱本書,自戕的念頭彷彿黑鳥盤旋,直至著陸方休。

然而,胡波對死亡的定義有別於一般看法。死亡於他,不是肉身停止運作的靜滯,相反地,死亡是一種抵達。他將書寫視為揭露真相的過程,真相早已包含在未鑿的岩石裡,創作者無法改變事實,只能將它從混沌中解放出來,過程中唯一能改變的是對自我與世界的認識。在〈遠處的拉莫:邊界〉中,胡波稱這種認知為「抵達」。

為什麼抵達,竟是生命的休止?死亡一般被視為日常的斷裂,生命時軸移動到某個點,就此消失,羅愁綺恨皆成惘然。抵達卻意味著死亡便是人生的目的,艱辛苦痛都是為了穿越層層迷障,在死亡前觸碰到生活底下的真實,方能算是完成目的。如此一來,死亡便不是隨機的斷氣,而是所有事物的集結,唯有死亡能超脫庸碌度日,重新賦予人生意義。〈遠處的拉莫:邊界〉的主角逃不出反烏托邦式的夢魘疆界,只有死亡能讓他到達拉莫,那相傳尚未污染的遠方。進一步說,倘若人能看清生活的腐敗,意即收到了「警報」,即便無能為力,至少能決定如何死去。

決定執行死亡,可以是他人,也可以是自身。《大裂》的同名短篇〈大裂〉和《遠處的拉莫》〈海鷗〉都寫了集體屠殺,但人只要活著,就對未來有所期盼,屠殺他人無法消滅存活下來改變世界的渴望,正如〈海鷗〉裡于杰無法克制凝視白鳥。在胡波的書寫中,生與死的矛盾驅力始終並存,拉扯到最後,在遺作劇本〈抵達〉中,死的慾望張口吞噬了一切。

匈牙利導演貝拉.塔爾的《都靈的馬》曾獲2011年柏林影展銀熊獎。

匈牙利導演貝拉.塔爾的《都靈的馬》曾獲2011年柏林影展銀熊獎。

〈抵達〉結構類似胡波心儀的導演貝拉.塔爾(Béla Tarr)電影《都靈的馬》(A Torinói ló ),寫一群人面對生存空間逐漸收窄,各自挾攜著痛苦恐懼,勉強聚集一處,等待毀滅到來。這齣戲包含了胡波死前所有關心的主題:世代間的鬥爭、愛情的虛妄、無法面對的歷史。對未知的恐懼,使得所有人都成了自身以外的他人,互為對方的地獄,彼此羞辱殺戮。最後死者雖然再度出沒,卻無法和生者溝通,而生者亦無法感應死者,只能在痴呆者重複的咒詈中沒入黑暗。對死者而言,死亡並不可怕,因為已經沒有事物需要想像,生者卻被仇恨與懼怖啃囓著,望不到任何可以抵達的山頂。

對胡波而言,死亡可能也是如此。死並不可怕,可怕的是人類深陷在行為的膏模中,永無止盡地重複傷害與被傷害。相較《都靈的馬》父女在末日來臨前細嚼馬鈴薯,堅持尊嚴與理性,胡波讓〈抵達〉眾角色終結在非人非鬼的無明狀態,顯現他更執著於將人類逼迫至極端,沒有彼處,只有當下,真實方能破殼而出。

胡波對自己同樣執著而殘忍,殘忍卻可能出於不忍。胡波愛這世界嗎?愛的。他對〈遠處的拉莫:邊界〉的鄰家女兒、〈看吶,一艘船〉的小女孩、〈祖父〉裡的祖父有愛,但所愛的事物毀壞得有多徹底,他對世界與自身的恨就有多深。前輩詩人相信「我心有所愛,不忍讓世界頹敗。」而胡波或許認為,以死亡與污濁世界相搏,為創作兌換到自由,才是對生命最終極致的愛。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表