拉薩市政府辦公樓高掛巨幅「領袖像」(攝影/唯色 提供/時報出版)

拉薩市政府辦公樓高掛巨幅「領袖像」(攝影/唯色 提供/時報出版)

Q:是什麼讓您走出詩歌的象牙塔,轉身正視西藏現實和歷史?此一轉變是否可視為您人生的分水嶺?此前和此後的您,最大的差別是什麼?

唯色:從什麼時候起,我一步步地走出了「象牙塔」?應該是,在廣闊的圖伯特遊歷的經驗逐漸地改變了我;應該是,在遊歷的過程中慢慢地親近佛法,才明顯地感覺到內心一天天地充實。安多、衛藏、康的許多地方我都去過。既是遊歷,也是朝聖,因為在我心中,我把遼闊的雪域大地視為一座天然的、巨大的寺院!當然這是最初遊歷時的動機。當我在雪域大地上走得愈遠、停留愈久,那種文學情懷便逐漸被歷史感和使命感替代。也即是說,從來只是以審美的眼光看待家鄉的我,逐漸開始以歷史和現實的眼光來看待這塊土地上的人和事。

我在詩集《雪域的白》,〈我的詩美學〉中寫過:「生活在飽經滄桑的西藏,沐浴西藏那在風雲變幻之中依然格外燦爛的陽光,逐漸經驗和感悟到西藏佛教的慈悲與智慧,逐漸看見和傾聽到西藏歷史與現實中的榮耀和苦難……這一切,讓我有了使命,要對這世界說出西藏的秘密。」

我在散文集《西藏筆記》中寫過這句話:「……可是我身為藏人中的一分子,西藏龐大而苦難的身影像一塊石頭壓迫著我的脊梁,『光榮』和『無為』,我只能選擇一樣,非此即彼!」 而我所認為的「光榮」,不只是詩人的「光榮」,更是良知者的「光榮」。

Q:您的行動被高度限制,但仍選擇不斷透過寫作傳播關於西藏的消息,支持您這麼做的最大信念來自於?

唯色:首先基於愛與信仰。其次基於我的寫作理念:寫作即祈禱,寫作即遊歷,寫作即見證。或者如我在散文中寫過:「我終於明確了今後寫作的方向,那就是做一個見證人,看見,發現,揭示,並且傳播那秘密——那驚人的、感人的卻非個人的秘密。」「讓我也來講故事。讓我用最多見的一種語言,卻是一種重新定義、淨化甚至重新發明的語言來講故事,那是——西藏的故事。」

Q:就西藏問題與中共談判時,希望堅守的底線是哪些?

唯色:我是一個詩人,一個作家,一個寫作者。就我自己而言,所要堅守的是:真實。同理,都應該堅守的是:真實。

Q:在西藏面臨的種種問題中,當前您最關切的是?

唯色:語言。因為我就是那個舌頭被做過手術之後失去母語的人。而失去母語也就失去了故鄉。對於藏人來說,失去母語也就失去了西藏(圖伯特)。

Q:您上一次出境是何時?未來若有機會出國,最想去哪裡?做些什麼?

唯色:出境?這是一個非常尷尬、非常敏感、非常傷感的問題。我不知道如何回答。我只能說,就一個有著中國公民身分的我而言,在我迄今為止的人生中,我從來沒有得到過中國護照,所以「出境」的意義對我是不存在的。

我不是不想取得中國護照,而是我根本就得不到。許多年前,尚在體制內就職的我就申請過,那時我在拉薩,已經感受到身為藏人所受到的不平等對待,也即是說,如果我是漢人,我當時就能得到護照。而後來,我因為堅持真實的寫作而被逐出體制,成為獨立的寫作人;為了辦護照,我將戶口從拉薩遷往我先生戶口所在地吉林長春,但我還是因為我的民族身分無法得到護照。隨著我的寫作愈來愈不見容於當局,護照成為我的夢魘。

未來若有機會出境,我最想去的地方,其實我不說,了解我的人們也可能知道的。我自然最想去的,最想做的,是實現我身為一個虔誠佛弟子的心願——朝見尊者達賴喇嘛,向他五體投地,磕上三個等身長頭,這會是我最幸福的時刻。

延伸閱讀

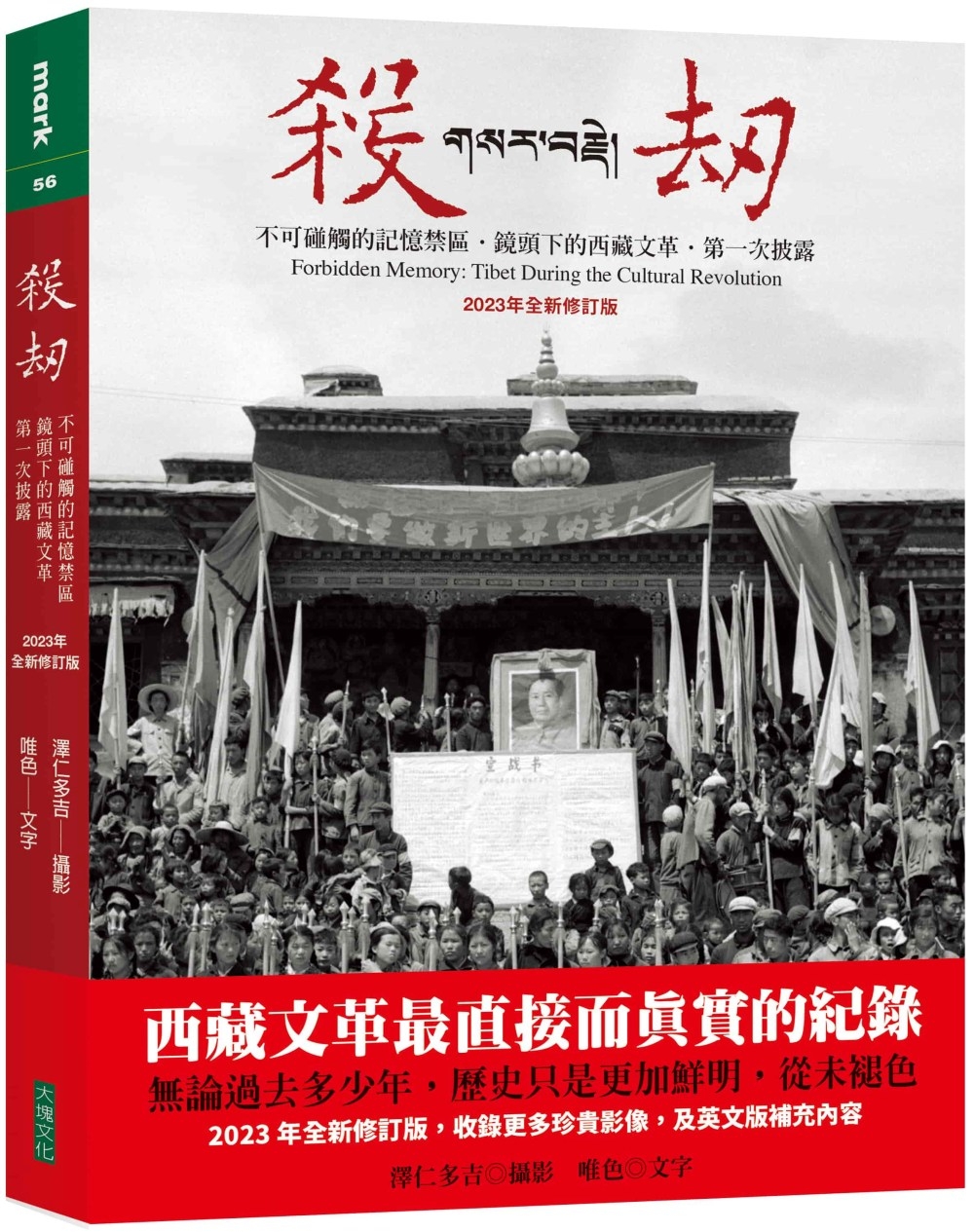

- 李崇瑜/從《殺劫》看西藏文革與「委屈的和平」換來的代價

- 黃麗如/中國口口聲聲民族融合,卻讓藏人活不下去──讀《吃佛》

- 翁稷安/ 摧毀常識、強制服從、碾碎尊嚴!毛主席統治下的凡人浩劫史──讀「馮客三部曲」

- 劉燕子/如果統一就是奴役──讀《蒙古騎兵在西藏揮舞日本刀》

- 炸觀音像、出家人齊唱紅歌之外,中國如何開放又掌控宗教發展?──專訪普立茲新聞獎得主Ian Johnson

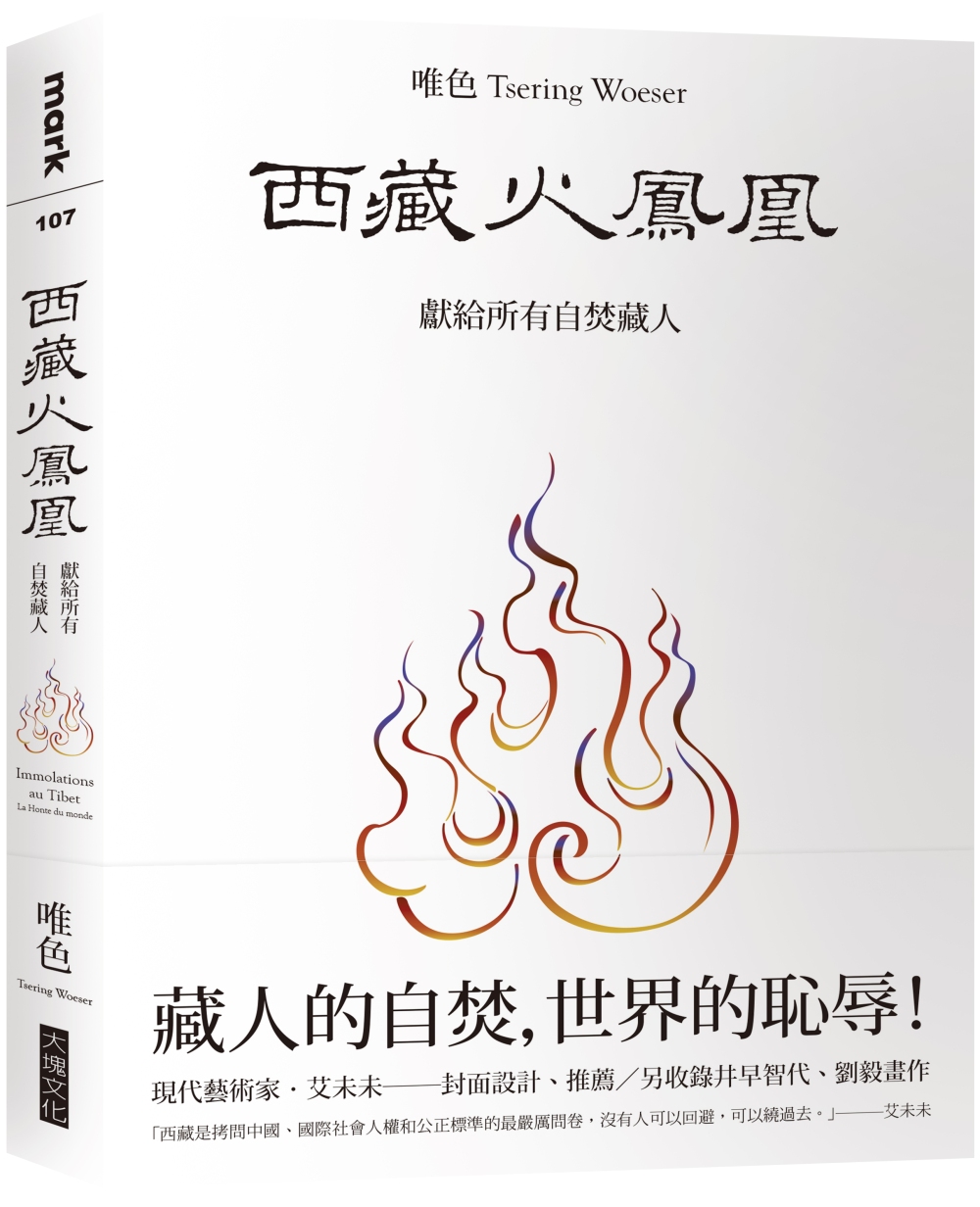

唯色作品

聽說西藏:發自西藏現場的獨立聲音

聽說西藏:發自西藏現場的獨立聲音

回文章列表