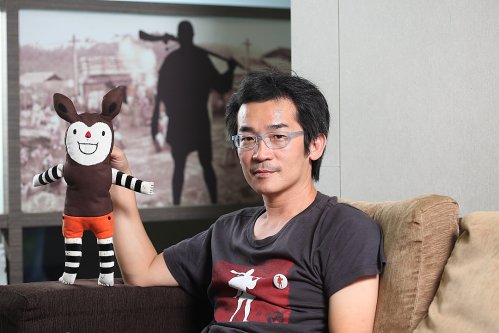

(攝影/但以理)

在八月出版的導演手記《導演、巴萊》簡短自序之中,魏德聖寫到「離宣傳期愈來愈近,就會離自己愈來愈遠。趁自己還是自己的時候,整理出這些。」在我們見到導演的這一天,他剛一路從聯訪記者會與連續多場專訪進行到此時夜裡,他的這一天,工作還沒有結束。

電影的宣傳是重要的,他不能辜負台灣電影史上最龐大的工作團隊的每個夥伴,不能辜負相對少數在資金與資源上給他支援的投資者;最重要的是,他相信這是件好事,一件大事。

不過令人好奇的是:為什麼是「霧社事件」?為什麼是《賽德克.巴萊》?

不少人知道,開始是十幾年前的魏德聖,在退伍後寫了「賽德克.巴萊」劇本初稿,他一面從不多的文字資料裡瞭解「霧社事件」,一面修改這分劇本。直到他看到漫畫《霧社事件》的作者邱若龍,拿到了《Gaya:1930年的霧社事件與賽德克族》紀錄片輔導金。他採取了行動。

當時他對邱若龍的瞭解,除了是創作出啟發他的漫畫作者之外(現由遠流以《漫畫.巴萊》重新出版),兩人並不認識,而邱若龍的紀錄片題材又與他的劇本相關。自述當時對收音或拍攝都不幫不上忙的他,主動去找邱若龍參與紀錄片拍攝。

「其實我對霧社事件並沒有使命感。」魏德聖很明白地說,「但我當時愈瞭解這個故事,愈覺得這是很屌的故事。才八十年前,台灣有這麼一段重要的歷史,這明明可以是一部史詩電影啊,但多數台灣人只知道『莫那魯道』與『霧社事件』八個字。」

「可以有一部台灣的史詩電影」,開始了一個夢想。他留著故事,一再修改著劇本,故事後來的發展,從百萬製作短片到《海角七號》效應,連同「魏德聖」這個名字代表了別的意義,這是全民都知道的事了。但這帶給他的,除了鼓勵和比想像中少的資源,其實更多的是壓力與困惑。他知道《賽德克.巴萊》要從劇本到電影,並不如閱讀媒體鼓吹的那些關於熱血逐夢的文章,就能到達的距離。何況這部電影,除了必將類同《海角七號》,被當作是台灣電影許多面相的代表,還可能被加上展現一個民族、一種文化、一段歷史的沉重使命。

拍片過程裡,來自部落、總顧問郭明正老師的反應,魏德聖總是認真看待。當年他自製百萬預告片籌資,在部落裡多數人都抱持簡單的支持態度;但《賽德克.巴萊》確定開拍之後,他回到霧社發現,許多人對此計畫產生許多疑慮:會不會有不良的商業模式?會不會挑起三個亞群間從古到近的紛爭?能否忠實傳達文化的樣貌與訊息?畢竟,對於原住民長久的忽視與刻板是不爭的現況;但一個「拍片的人」,魏德聖,如何能用一部電影回答這些問題?

他知道,這些疑問將持續跟隨著電影的拍攝作業,也知道許多部分會跨出作品、跨出一部電影,直到上映之後影響許多人對這電影的反應。他經歷過這些。

在《導演、巴萊》中,曾寫到一段與韓國團隊討論的過程,他告訴他們,這些人是一群獵人,會用獵人的方式思考,他反對對方提出的精巧陷阱設計、某些好看花俏的打鬥。比如動作設計團隊提出,要把獵刀拿來丟射、要在動作中表現兄弟情誼,他心想,如果是他,才不會在戰場上把手上的武器丟出去;作為導演,他也不要那些在槍林彈雨中回頭去救一個受傷的人,然後犧牲的制式橋段。

回歸到人,回歸到人性在當下的決定,這是他最主要的想法,也是他對電影中一場有爭議的戲,最主要的觀點:在戰事後期,確定必死的情況下,莫那魯道的妻小都決定要以死殉難,但當時是莫那魯道開槍動手的?有些人認為這不符合賽德克文化裡最重要的Gaya規範。

但魏德聖想的是,在這非常處境下,我們的英雄莫那魯道是否可能有那人性空間,做出非常之舉?「先別用當代人的後世之明做價值批判,甚至先不要問你在那處境下會做什麼決定,」他有些激動地說,「你敢經歷嗎?你敢讓自己身在那樣的處境裡嗎?」對於故事裡的許多人物、許多決定,他是這麼去想的。他的解決方案是,當莫那魯道槍火發射的鏡頭之後,下個分鏡就會接到他背負著妻小屍首的場面,留下一個可供觀眾各自解讀的空間,但維持住故事的節奏。而他也知道,類似這樣的爭議還會出現,雖然電影根本還沒上映,作品根本還沒被看過。

他最想對觀眾說的話其實很簡單:「希望觀眾不要帶著武裝進電影院。」無論這武裝是負面的質疑:會太過商業、會不夠商業;或者善意的期待:傳承文化、振興產業。他希望關心這部電影的觀眾,能抱著「看一位朋友的努力成果」的心情進電影院。對於成品,他有信心大聲說出:這部電影沒有對不起任何人。

他知道愈靠近愈關心這些文化與族群的人,愈容易擔心愈容易有疑慮;也知道無論從台灣電影產業,或者從原住民精神與歷史來說,達成目標都不容易。何況《賽德克.巴萊》從一段歷史一個好故事到一部製作規模龐大的史詩電影、從提醒一段文化一種精神到電影放映時觀眾的感受與思考,之間都有一道橋樑需要搭建,那重量可不比戲中搭建的竹橋和霧社街場景來得輕。

當談到霧社事件的主角——因為這段歷史而被遷出霧社的清流部落族人朋友時,魏德聖有個憂慮:「我擔心這電影對他們會有衝擊,」如同《海角七號》為墾丁帶來的觀光人潮超載,「我希望他們能做好準備,讓負面能量降到最低,讓正面到最大,比如讓大家深入瞭解這些文化,甚至部落觀光發展。」才說過自己對此沒有使命感的魏德聖,此刻眉頭緊蹙。

定位自己「就是一個拍片的人」,魏德聖正走在「做一件大事」的中途,雖然他心裡還有著矛盾、雖然愛好大格局的他,又對每個細節每個層面都想關心;但他相信這些痛苦會值得,也依舊相信關於即將發生的,「不只是件大事,也會是一件美好的事。」

(攝影/但以理)

回文章列表