每讀張錯的詩,總想刪去幾句,甚至整大段,有些地方稀釋太過,陳說太多,可是又一再地回頭去讀。他的詩裡瀰漫著一股只有極少數詩人能夠精確表現的,細微一線香一般的悵惘。那麼細微,用了那麼多字句去追捕。正是此一反差構成了一種強烈的徒勞——因此而格外精準,如他的詩句,「就準備拼盡一身的筆墨——去搜尋那偶然的刹那」(〈惘然〉)。

張錯詩絮煩,自成一格,我雖不以為然,可是那絮煩讀了多年,居然親切起來,是有所顧慮的年紀嗎,解釋著,徘徊著,瞻望花上的新露,俯看舊冰流轉在腳踝邊,不敢又不甘。這份心境,在〈美麗與哀愁〉最為典型。詩中如此解釋「美麗」:

就是在可能與不可能的認知裡/發覺了某種不可抗拒的可能;/

譬如在一個陰霾密佈的早晨,/驅車到十里外的市鎮,/

靜靜的飲著咖啡或檸檬茶,/在淡薄荷香的氣味裡,/

關切地聆聽生命趨向成熟中/某一章回的內心獨白/

也許是歸宿的渴切,/也許是獨身的探求;/

然後在中午的一杯白葡萄酒後,/低頭輕啜著小口的法式洋蔥湯,/

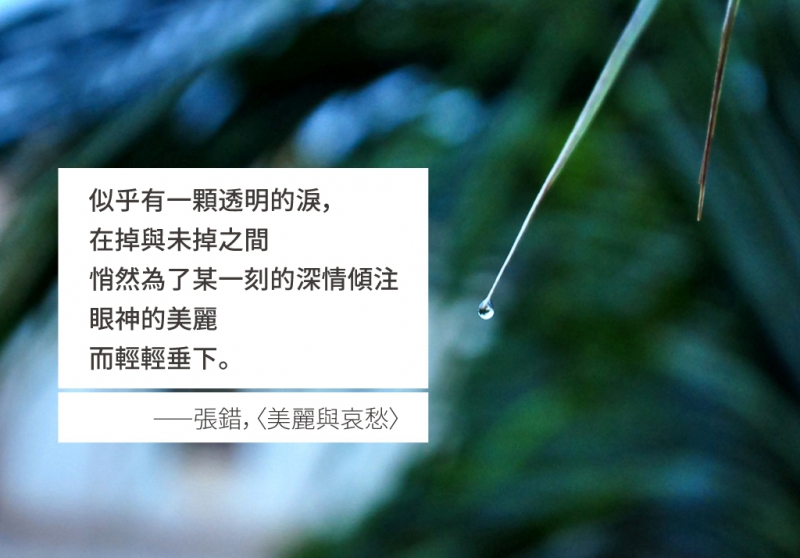

在粉紅鮭魚和雪白海貝之間,/似乎有一顆透明的淚,/

在掉與未掉之間/悄然為了某一刻的深情傾注/眼神的美麗/

而輕輕垂下。

「可能與不可能」裡頭發覺了「不可抗拒的可能」,否定式的肯定,比肯定更肯定。說明以後需要製作情境來體現,陰霾早晨,驅車外出,不為什麼,就為了享受由淡薄荷香、微妙的葡萄酒澀味、法式洋蔥湯的濃郁、粉紅鮭魚與雪白海貝所搭築起來,適合聆聽自我內在渴切與探求的時光。牽動五感,精細烘托,然後,才聚焦到那顆眼淚,因為深情而蘊生。

由於句構的緣故,以及詩人不肯放過一切細節(例如,是不是在早晨、是不是陰霾密佈,究竟有何差別?),整首詩拍子緩慢。眼淚湧出,也只是「似乎」、「一顆」、「悄然」、「輕輕垂下」。如此低迴與自制,須得回到「生命趨向成熟」的預設方能理解。這是中年心情,詩的後半部才會說:

在有限度的可能裡/發現它本身全然不可能的事實,/

譬如在大雨傾注的下午裡,/任何姿態的擁抱均是徒然,/

任何終身的私訂均是空言,/只有在某一刻檸檬酸澀的寒顫裡,/

才會憶起某一個山城的春夜——/唇間殘酒的餘味還在,/

午夜夢醒的齒痕還在;/至於曾經依偎在右衣領的氣息,/

則似乎已被雨後的晚風/緩慢而有恆地散拂

再一次定位這情事,「有限度的可能」裡認知到「全然不可能」,肯定的否定,比否定更否定,讓人不禁感覺之前「不可抗拒的可能」根本莊孝維——不,徘徊於進與退、破與守,處於「之間」正是這首詩真正想描摹的感覺。「任何姿態的擁抱」、「任何終身的私訂」,顯示出千百樣想像早已蕩漾,「均是徒然」、「均是空言」則打翻自己。蕩漾又如何?也只能成為「感覺」而已。而這「感覺」,即是已經過去的春夜(無論再怎麼美),「殘」「餘」的酒味,甚至是「齒痕」,一切不過「夢醒」,現在,那寒顫與氣息,也將消逝風中。鄭愁予曾有一句名詩,「過癮/而不焚身」,幾乎可為〈美麗與哀愁〉之註腳。

在我看來,楊牧〈蘆葦地帶〉、〈水田地帶〉也合適和這首詩並讀。戀愛的矜持,姿態做盡,再三詮釋自己。可能與不可能,反覆辯證,既不熱烈,也不坦率,只有一種美,領略與陶醉,一廂情願,自我滿足。這未始不可以是情詩又一經典樣式。

張錯〈細雪〉裡說,「雪繼續落著/心事未敢透明,雪線下降」,能透明,就會寫出直截爽朗的情詩。能把「心事」寫出,固屬不易,能將「未敢」不斷延伸摹寫,更是困難,所以我始終不能忘懷這囉唆的〈美麗與哀愁〉,美麗的是想像,哀愁的是踟躕。

楊佳嫻

台灣高雄人。台灣大學中文所博士,清華大學中文系助理教授,台北詩歌節協同策展人。著有詩集《屏息的文明》《你的聲音充滿時間》《少女維特》《金烏》,散文集《海風野火花》《雲和》《瑪德蓮》,最新作品為《小火山群》。

回文章列表