(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

詹慕如大學念歷史,在日本念了兩年設計學校,短暫待過貿易公司後,開始了日文翻譯工作。接案初期,她積極向出版社投履歷毛遂自薦,三、四年後,累積了翻譯成果和口碑,案源開始穩定。除了筆譯,她還擅長口譯,兩者的工作時間各半,收入卻差距甚大,她說,「全天口譯的收入,譯書差不多要一個月。」譯書看似投資報酬率極低的工作,但對詹慕如來說,其實是在練基本功。

儘管譯書的工時長,一本動輒兩、三個月,但也因此能與文字密集相處,漸漸累積字庫,詹慕如說,「每位作者使用的詞彙重複性高,我在翻譯過程中會對這些字彙愈來愈熟悉,甚而內化為自己的語言。」而口譯的難度在於只能場上見真章,且準備時間有限,不像筆譯可以花時間琢磨,前一晚或者到了現場才拿到工作資料的情況也稀鬆平常,於是,臨場反應背後靠的就是平日累積的真功夫。

她舉例,有次講者突然脫稿演出,提到某個建築師當做案例,她心想慘了,這人是誰?「但當我拿起麥克風,突然就說出了建築師的名字,就在那幾秒間,腦中的資料庫把那個名字推出來。結束後我立刻查證,果然是我脫口而出的名字,這些時候就會很感激平常的累積。」

儘管如此,她仍會在每一場口譯工作前備妥基礎知識,假若接了一場糖尿病最新藥物的演講,若時間充裕,她不會直接從講者提供的資料下手,而是先閱讀簡介糖尿病的入門書,「所以我家有許多領域的入門書籍。」這類研討會通常專業而艱澀,內容一定是目前最新的知識,不太可能馬上看懂,「當我弄清楚主題的骨幹或大方向,會有助於口譯時讓字詞歸位,在文法上放對地方。因為專家們通常會用一點行話,口語說出來的也不一定符合標準文法,為了聽懂他們的對話,我得先補齊基礎知識。」

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

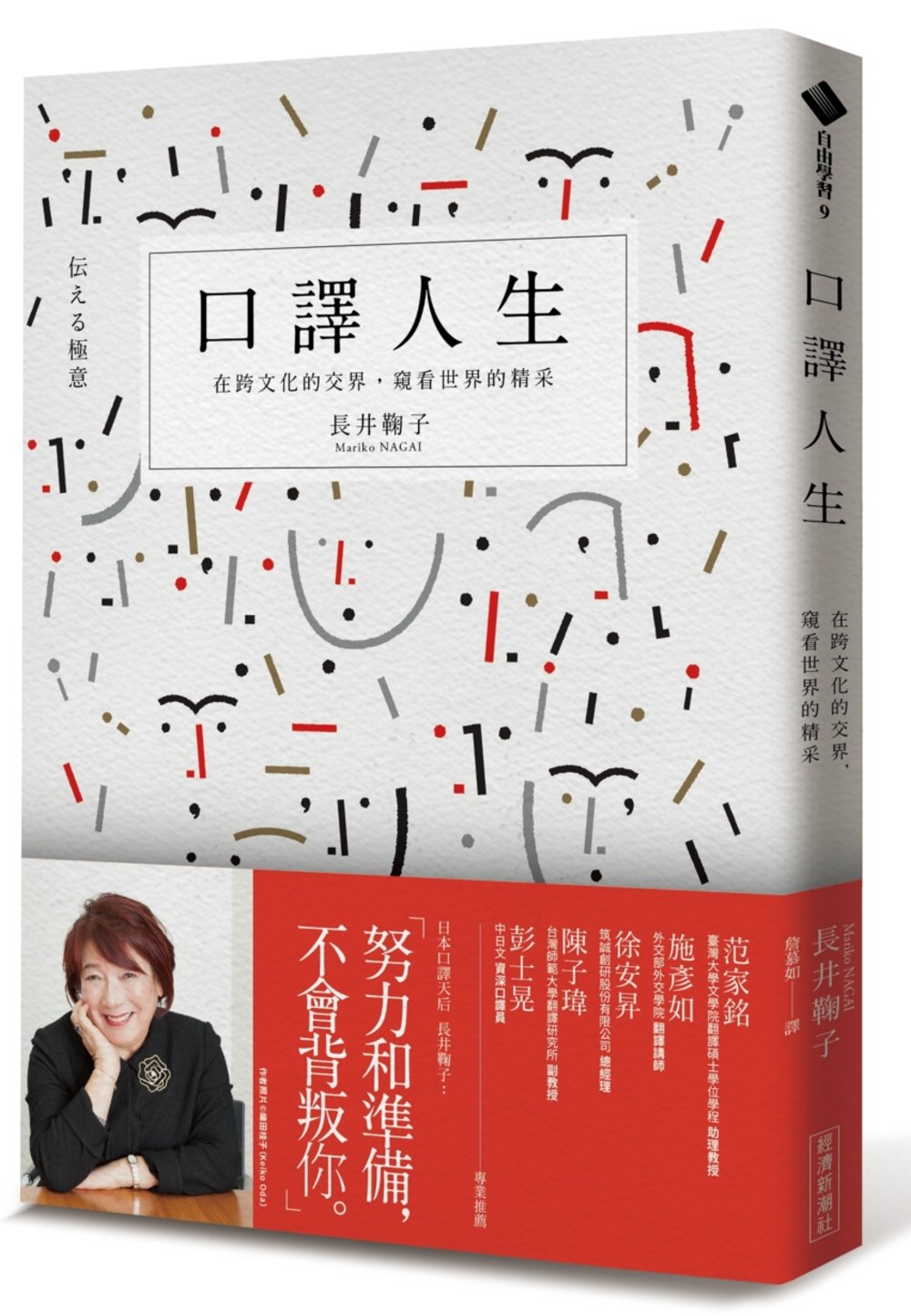

口譯與筆譯都是將語言做出理想的對應,詹慕如認為,最大的差異在於受眾的接收方式,因此得調整產出譯文的方法。「譯書時我不喜歡贅字,會盡量精簡;但口譯時反而會增加一點或許不那麼需要的字,因為聽眾在聽話時需要一些消化的時間,而且不是所有人都像口譯員這麼專心聽講者說話,拉長句子的時間,重複兩三次或加強提醒因果關係,聽者比較能吸收。」

此外,口譯員和講者同時面對聽眾,詹慕如除了掌握談話內容的正確性,也要留心聽者的反應,必要時,敏銳的她甚至會適時協助生澀的講者活絡現場氣氛,「口譯有一定的表演性質,得調整自己的表現方式,嚴肅或輕鬆都得拿捏。」

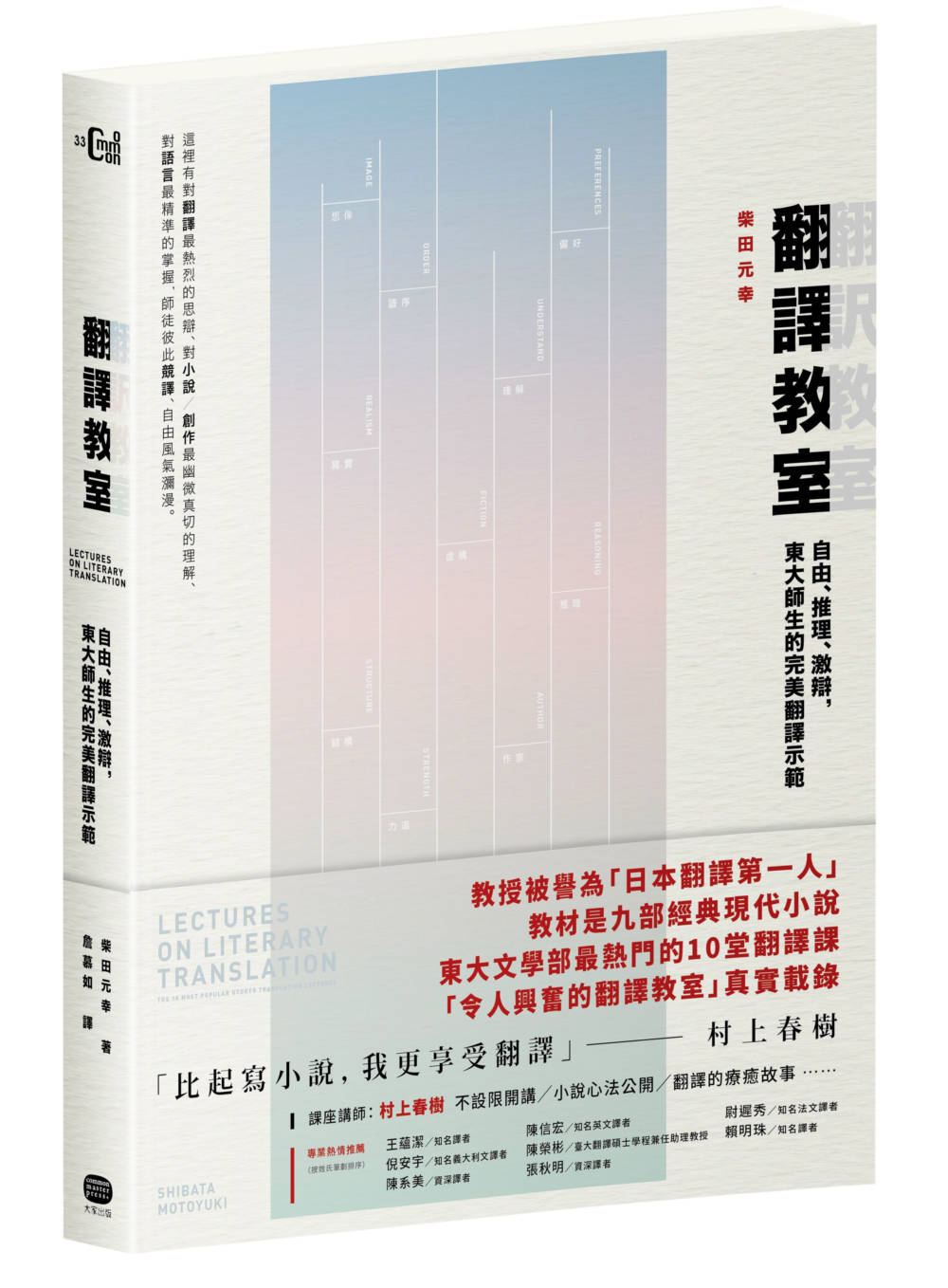

顯然,翻譯是一門需要高度理解力,且必須持續學習的專業。而所謂「正確」,更是透過經驗反覆辯證後的成果。翻譯不是二次創作,也非機械化的轉換,如何揀字用詞?如同在詹慕如在最新譯作《翻譯教室》譯序中提到:「作者最重視的,是譯文的忠實。而所謂忠實,在於忠於讀者的感受。」《翻譯教室》是被譽為「日本翻譯第一人」的柴田元幸在東大文學系開設的課程內容,書中直接以「對話」重現師生在課堂上的討論與交鋒,生動活現。

如此體例也讓翻譯難度大大提高。書中,柴田元幸以美國小說為本,抽出一段英文原文讓學生試譯,並逐一檢視,討論修正,最末再提出教師自己的譯本、或者市面上的既譯本來對照。在此,詹慕如要處理的是「翻譯的翻譯」,她再三斟酌的,便是如何使用中文詮釋出不同譯文版本的高下,並呈現出每種譯本的文氣、風格,甚至翻譯策略的不同。

在工作方法上,她決定先翻譯學生的譯本,暫時跳過課堂討論和對話,接著譯老師的版本,「兩篇文章放在一起比較,就能看出文字的特質,其實就高下立判了。」如此繁雜的工序讓詹慕如獲益良多,《翻譯教室》中不斷強調的「對應性」,也讓她更意識到譯書時必須察覺的文化差異,一個蘿蔔一個坑的譯法,不一定恰當。例如,Are you crazy 在日文語境中直接翻成「你瘋了嗎?」並不精確,按照前後文脈,較好的日文譯法通常是「開什麼玩笑」或「你胡說什麼啊」。看似對應的字,因在不同文化中的「強度」不同,不見得能照字直譯。因此,詹慕如在下筆時,也更為謹慎用字,「譯者的自由建立在嚴謹的基礎上,先徹底瞭解原文,包括句構、單字的意義後,才會知道自己可以在哪個界限內自由揮灑。」

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

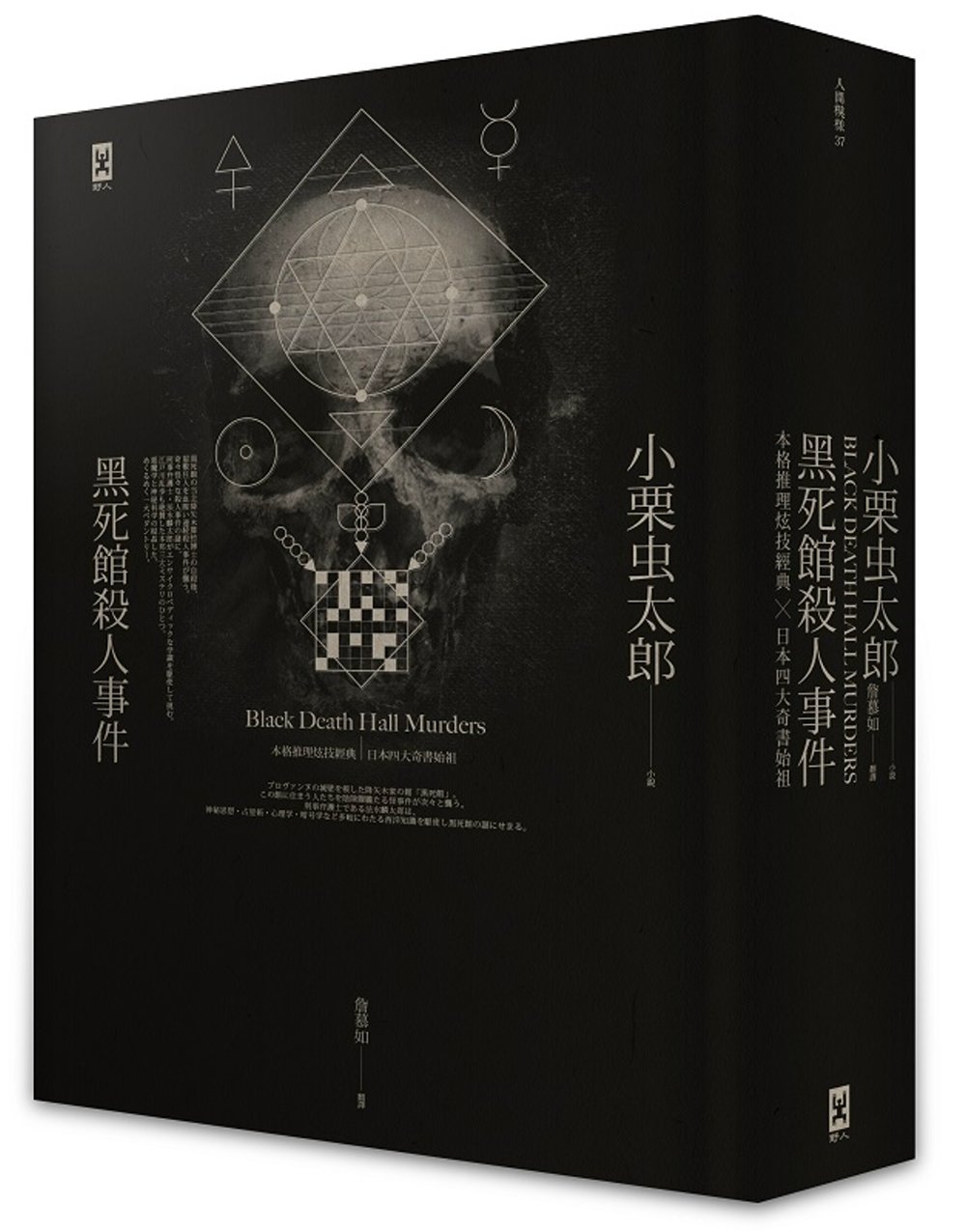

回憶入行至今印象最深刻的譯作,詹慕如不假思索地提起夢野久作的《腦髓地獄》,那是日本推理小說界的四大奇書之一,發表於1935年。小說家艱澀的文字,讓她費了一番功夫才得以進入,「這本書集結了翻譯技巧上的各種難題!有俚語、俗語、雙關語,古文、方言、超長句,還有川柳、俳句、歌舞伎等等。」此外,作者使用了一些陳舊古遠的詞語,也與現代日文稍有不同,「最後修潤時我也在琢磨,這本書的原文並不好懂,我是否該讓它維持艱澀的語感?」然而,因為閱讀後受到的衝擊與震撼,詹慕如非常希望與讀者分享這本作品,在這樣的動力下,她還是將譯文修潤得較接近現代語感,盡量減少閱讀障礙。

入行十數年,儘管身經百戰,詹慕如對自己的最低要求依然是不能出錯,不過,難就難在如何在熟稔的工作狀態下避免過於輕信自己。「翻譯最危險的是『不知道自己可能犯錯』,困難的生字反而不是太大問題,自以為知道、其實卻有不同含意的字,才是最大的陷阱。」

跨越陷阱沒有捷徑,唯有大量閱讀和練習。有苦便有樂,熱愛閱讀的她在譯書過程中,經常會在書裡發現一些微小的感動,詹慕如說,「當我知道讀者看完譯本後也有一樣的感動、震撼,我就會覺得沒有愧對作者,沒有愧對一本好書。」

〔詹慕如譯作〕

延伸閱讀

1. 翻譯是一場注定失敗的戰爭,我們奮戰,只為盡力縮短比數──專訪翻譯名家柴田元幸(之一)

2. 我不是天才,卻可以透過翻譯貼近天才們的工作──專訪翻譯名家柴田元幸(之二)

回文章列表