(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

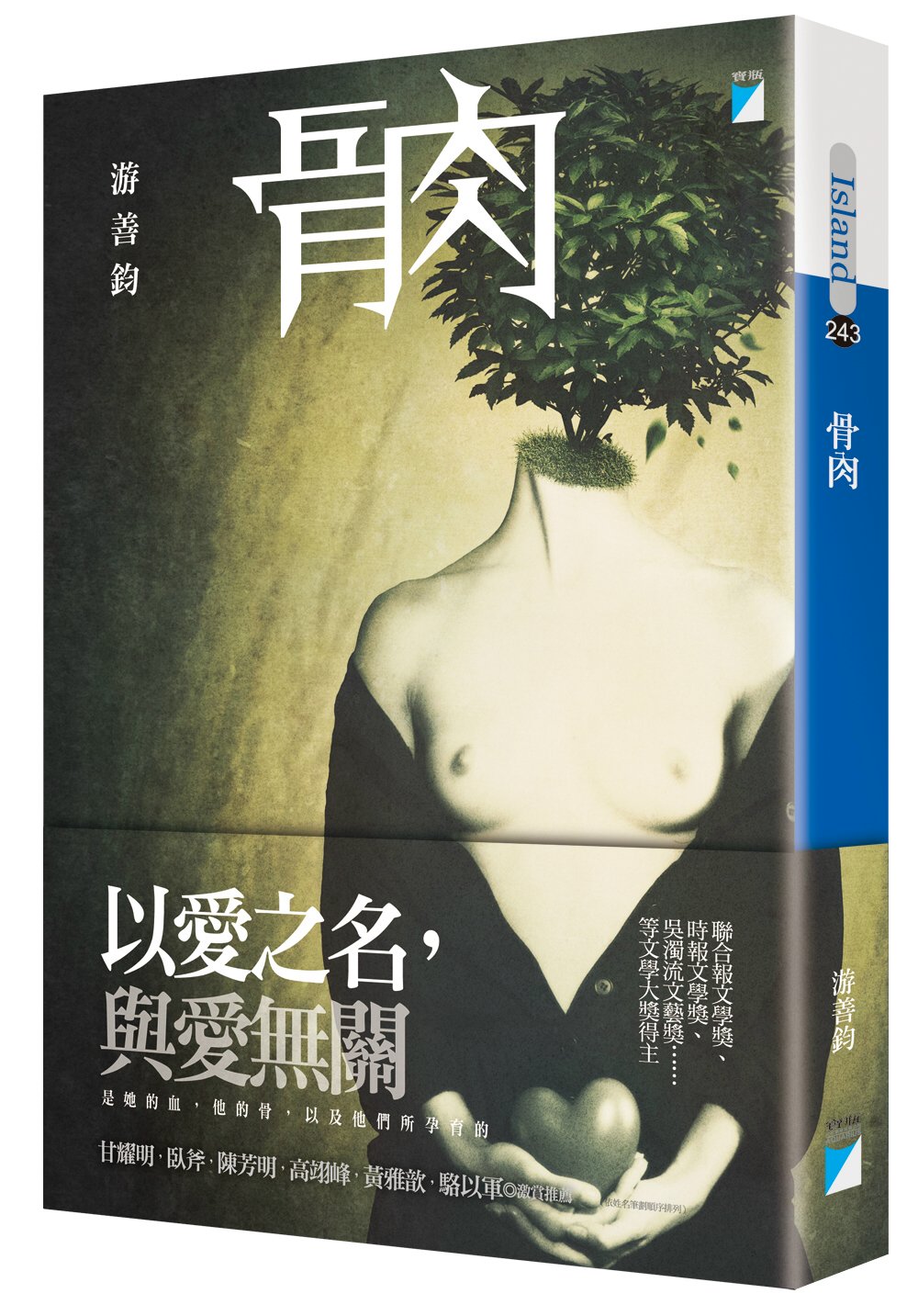

於是她選擇,一如往常睡去,明白一個人在這世界上,所能擁抱的,就剛剛好只有自己,這一身骨肉而已。──《骨肉》

這是游善鈞長篇小說《骨肉》的結尾,也是他在思忖這部作品時,第一個浮現的畫面;或者說,他是為了這幅畫面,才將這部小說鋪陳出來。

若要說「文如其人」,初見游善鈞,第一印象很難將他的人與他小說中的沉鬱氣氛相連──白皙朗然,言談自信,說話快似連珠砲;唯獨話語中偶爾流露出的脆弱,予人一點略為纖細的神經質感。

問及書寫《骨肉》的起源,游善鈞說是研究所的畢業條件之一。國一開始寫詩,大二寫散文,大三寫小說;研二寫電視劇本,研三寫電影劇本,幾乎所有文類他都碰了遍,且征戰各類文學獎。將畢業製作落腳小說的原因很簡單,「我還沒有寫過長篇的純文學,想趁這個機會督促自己寫出來。」

游善鈞在《骨肉》中,以冷冽近乎陰鬱的文字,敘寫「家庭」與「愛」,初衷是想藉由情節的鋪陳來討論親子關係,最核心的探究,落在「無私」的存在與否。「大家都說親子關係是最無私的,那我始終認為那很微妙,無論如何,某種程度上,親子關係的無私,潛意識裡還是帶有一點點『我養育你總要有一點回報』的需求吧。」游善鈞說。

何以想要著眼「無私」?游善鈞想了想,「無私這種情感很吸引我。」從小到大,熱愛各類故事和戲劇的他,到目前為止只真正因戲哭過兩次。「一次是日劇《年輕人們》,另一次是最近的動畫電影《腦筋急轉彎》。」前者的兄弟情誼,後者主角父母在其尚無記憶的年幼時期全心付出,都讓他格外觸動。「兄弟關係不像親子,無法要求回報,也沒有絕對的保護義務;而孩子小時候並不會記得父母曾經為自己做過什麼,但父母不會計較這些。對我來說,這算是很純粹的無私。」相對於呈現勇氣、冒險或伴侶情愛,游善鈞說,似乎只有這件事能真正打動他。

是以他創造了一個由無私出發的故事──一對沒有血緣關係的母子,如何展開各自的情感對待;再自此延伸至情人,乃至自我。「最後一部分是我最核心、最想寫的,我希望可以一層一層地,將感受的層次寫出來。」

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

游善鈞總笑說自己有點精神上的潔癖,他明亮的聲線裡,有藏不住的孤獨感。無論寫詩或寫小說,他時常在文字中處理悲傷的抽象情感,「我覺得快樂有點單調,快樂只是快樂,寫了好像也沒什麼意思。」即便要寫快樂,寫的也是快樂中的悲傷或悲傷中的快樂,就連喜劇都會被他寫入黑色氛圍。灰暗、甚至帶點病態如中村文則的《泥土裡的孩子》《槍》,或大江健三郎的《飼育》,都是他喜歡的風格,於他而言,那更趨近內心深處。

而這些作者筆下的敘寫,都與他的《骨肉》雷同,即便是愛,都帶著冰冷的糾結。到底著墨無私是因為自己深深相信無私,還是想要相信無私?「我……想相信。」他沉默了好半晌。「我覺得可能有,只是我自己還沒遇到。所以等於是在小說裡試著打造一個這樣的情境。」並不是要說服自己,而是讓自己稍微化身其中,讓主角某部分成為他的寫照。

「但大多時候,我只是在裡面看著一切發生,將看到的寫出來。」他試著讓生活與寫作切割,專注地投入心血,但並非演出自己的經歷,而是用文字來處理自己的種種發問。「我在台北的時候,滿長時間都是一個人,不是待在住的地方,就是單獨在外面走。我覺得人終究還是孤單的吧。」孤單的感受,成了他書寫《骨肉》的迫力,「搞不好這是我一生的課題。」他笑。

(攝影/陳佩芸)

(攝影/陳佩芸)

「孤單是自己的,是潛意識的不信任──你知道某個人對你很好,但就是不自覺地認定這不可能長久。任何的親密或關係,都無法說服這一點。」不信任,是最大的孤單。

如是在《骨肉》當中,每個角色或多或少都帶著這樣生理心理的殘缺,在寂寞的驅使下,以看似無私的付出,尋求他人的關注與連結,卻又每每在關鍵時刻選擇離開,無論主動被動。「這應該是比較明確的自我投射吧。每個人都怕受傷,我也是。」他淡淡地說。

寫完後有讓自己比較不孤單嗎?「應該說我可以跟它和平共處了吧。這很重要。當你孤單,就面對它,或把它轉換成創作的力量。」然他又強調,縱使寫作是他不離不棄的友伴,終究無法依靠文學解決所有的事,「還是要回歸現實的人生交際,朋友、家人,都會讓自己稍微好過一點;久了之後,不信任又發生了,又會退回來。就這樣一直循環。」

即便描繪出一張沉鬱的圖像,游善鈞還是在其中埋入光明和溫暖,期盼讀者能夠接收到。「雖然我自己無法全心相信,但還是希望有人可以。就算只是偶爾閃現的溫暖,你還是可以相信它。」

於是他寫著:

想像你聽見了,聽見了這世界上,百萬千萬種不同的物體種,發出無數種不同的聲音──現在,世界充滿了無數種聲音,充滿了無數種聲音,而在那些聲音中,全都蘊含著「我愛你」的意義,在這個充滿無數句我愛你我愛你我愛你我愛你我愛你的擾攘世界裡,卻只有,只有那樣一個存在,能夠準確指認出其中一份心意。

是那樣一瞬閃過的心意,讓年輕的寫作者,得以繼續前行。

回文章列表