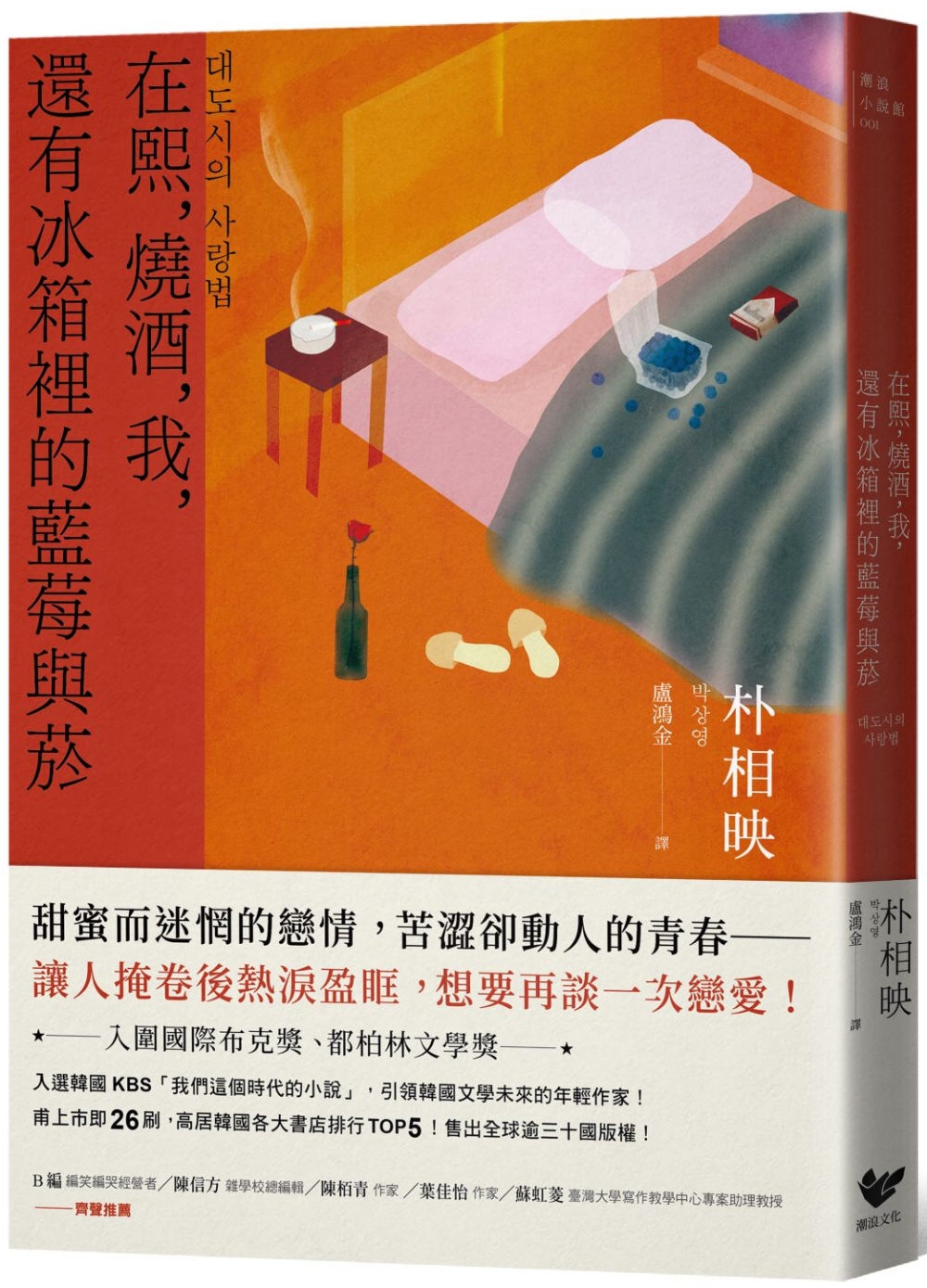

朴相映的短篇小說集《無人知曉的藝術家之淚與宰桐義大利麵》出版於2018年,可以說是作家較為初期的創作成果。若細讀這本處女作再對照率先在台灣翻譯的《在熙,燒酒,我,還有冰箱裡的藍莓與菸》、《信任的模樣》等小說,可以發現朴相映往後創作中反覆出現的敘事母題與人物設定:

- 象徵韓國男性氣質的典型代表及受父權體制深刻影響一代的1978年生的男子,象徵自我碎裂、愛欲曖昧、具備創作者氣質的角色同時帶有對自己世代的批判與憐憫的1988年生的男子反覆登場,彷彿成為一種時代與情感的標誌;

- 「宇宙」這一語言與情慾交織的意象,持續在不同作品中被召喚,作為慾望的極限與虛空的隱喻;

- 對「失敗」的書寫,幾乎構成他小說語言的倫理核心。然而,朴相映筆下的失敗,並非事態進展不順利的單純挫敗,而是一種選擇不再迎合、拒絕成功敘事的游擊姿態。

文學理論學者卡露絲(Cathy Caruth)在《無人認領的經驗》中指出,創傷不在於事件的發生本身,而在於其「未被經驗」(not fully experienced)之處。這些經驗如幽靈般在場,雖未被記住,卻在生命邊緣持續發出微弱而頑強的回聲。所謂「無人認領」,說的是這些創傷既無法被命名,也無法被歷史歸檔,它們漂浮、迴盪,等待一個尚未出現的理解結構來容納它的存在。受創者無法即時掌握創傷,反而在事後的反覆閃回與敘述中,才逐步逼近那個無法命名的核心。朴相映筆下的角色,正如這些在記憶邊緣徘徊的人:他們的過去如幽靈般返回,於飲食、氣味、身體感中浮現,如〈中國產的偽造藍色小藥丸、齊齊和關於遍地流淌的小便的短笑話〉中「我」在同一年遭遇母親、愛人Q離世,因而在餘生每日領著母親遺留下的保險金、遭遇Q自死後的痛楚;〈無人知曉的藝術家之淚與宰桐義大利麵〉中少年時期無法言說的同性愛戀,或〈喬的房間〉中瀕死男子在病床上重訪的愛人幻影等等。這些情節不斷印證Caruth所說的「創傷之語言困境」,角色無法透過線性敘述理解創傷,只能透過記憶的皺褶與斷裂片語不斷貼近傷口邊緣。

在〈中國產的偽造藍色小藥丸、齊齊和關於遍地流淌的小便的短笑話〉中,「我」在與一位「深信我們每個人都是宇宙,宇宙就是我們每一個人」的工科男做愛時,「我」的某個心思帶我們進入小說情感機制的關鍵:「在他的愛撫下,我感受到了宇宙。宇宙既無垠又空虛。」這樣的愛既是依附,也是創傷的延伸。「宇宙既無垠又空虛」不但不肯定慾望,反而指向慾望的落空。「我感受到了宇宙」來自工科男的語言與身體的觸碰,但「我」內心的真實感受卻是「既無垠又空虛」。這種矛盾,指出感傷的情感張力與現代人際溝通的挫敗感。這樣的寫法幾乎可視為朴相映小說一貫的主題:「情感」與「空虛」並存,高潮與哀傷相連。即便肉體有了碰觸、語言有了聯繫,但在感受宇宙的同時,感受到的卻是更深的空白與孤單。Caruth將創傷形容為「事件之後仍纏繞於人身上的殘餘」,小說中的「我」在Q離世後不斷約炮,正是某種對愛的強迫性重複,愛成為對某段被遺失經驗的召喚與模仿。

在異性戀主流社會裡,快樂彷彿是一種義務。那些不夠積極、不夠正常、不夠幸福的人,很快就會被視為令人不快的存在。在〈無人知曉的藝術家之淚與宰桐義大利麵〉中,朴相映描寫了兩位藝術創作者兼性少數者的故事——他們曾因從軍費而加入韓國主動配合美國對中東的干預政策而派駐伊拉克的「宰桐部隊」,如今卻困在無法兌現的夢想與情感傷痕之中。他們沒有成功的事業、沒有安穩的生活,也沒有被社會接受的愛情,只剩下酒精、性愛與漫長的自我懷疑。在這樣的敘事中,「失敗」不再只是無能的證明,而成了一種對幸福強迫症的低語抵抗。

宰桐部隊於2004年9月至2008年12月間,在伊拉克戰爭中執行警備及地方重建等任務。(圖片來源 / wiki)

閱讀朴相映的小說,意味著我們必須承擔這樣的責任:不將痛苦歸類、不將悲傷命名,而是維持一種敞開的感受姿態,讓無人知曉者得以閱讀之間被感覺、被記得,使他們的存在在閱讀中持續發聲,緩慢而堅定地滲入我們對世界的感知方式。我認為這正是朴相映小說的珍貴之處,創傷並非一定得朝向「療癒」之路,悲傷了也不一定要「快樂起來」,創傷並非僅是悽慘的無言的嘴,而是能讓這些無人知曉的情感得以停留、得以震顫、得以對讀的所在,並讓我們在每一次重返閱讀時,繼續生成新的意義,無論我們所相信的宇宙是否面向空虛。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表