「在沒有出路的情況下,我別無他法,只能選擇結束。在庇里牛斯山裡一個無人認識我的小村落,我的生命將告結束。我請妳將我的想法轉達給阿多諾,並向他解釋我的處境。剩下的時間已經不夠寫我想寫的信了。」這是一九四〇年,急於逃離納粹追捕卻在西班牙邊境受到海關阻撓的班雅明,深夜服下大量嗎啡前留下的字條。談班雅明的人生,自然繞不開他悲劇性的結局,這大概是對班雅明稍有瞭解的人都熟悉的事蹟。也許有些人還知道他跟法蘭克福學派的阿多諾、德國大劇作家兼導演布萊希特的交情,或者是他精彩複雜的情愛糾葛,例如他雖然與學生時期認識的才女朵拉結婚,卻又無法自拔地深陷對共產黨員拉齊絲的感情。

然而班雅明的人生遠不只這些。

相比於他留下的恢宏思想,他的生平似乎蒙上一層神祕的面紗,這部分源自班雅明古怪神祕的行事作風(他甚至盡量不讓自己的朋友們彼此互相接觸!),部分來自他的生命與思想結合得如此緊密,以至於不可能以獨立於其作品的方式理解他的個人史。這正是為什麼《班雅明傳》採取思想與人生雙線進行的敘事手法,不僅讓讀者以班雅明的人生作為對照閱讀他的作品,它的極致考究也推翻了許多既定印象。

舉例來說,雖然在桑塔格〈土星座下〉等文章的推波助瀾下,班雅明憂鬱的形象已經深植人心,而他也確實經常為此動彈不得,甚至連家門都出不去,但他從未對創作感到絕望,直到生命的最後一刻。即使流亡巴黎期間數度在社交和經濟上孤立無援,他仍然積極參與藝文活動,與後來替他保管手稿的哲學家巴塔耶成為好友;〈說故事的人〉、〈藝術作品在其可技術複製的時代〉與〈歷史的概念〉等名篇,也都是寫於這個時期。閱讀這本書的人,看到班雅明在納粹入侵法國後艱辛的亡命旅程,亦不會對他的求生意志有絲毫懷疑。《班雅明傳》絕大部分描寫的並非是班雅明如何憂鬱,而是他繁盛的生命意志:即便對未來絕望,仍要持續寫作。

本書的另一層翻案就是,班雅明的人生並不總是這麼沉重。例如他曾經講出這樣霸氣又有點好笑的句子:「要是我為了營利而寫的文章不必維持在某種水準之上,免得連我都覺得噁心,那該有多好。我不能說我沒有機會發表爛文章,只能說我始終缺乏寫爛文章的勇氣。」他與眾多女性的愛恨情仇更是值得另闢新文解說,這裡僅寥舉一例:班雅明曾經到莫斯科探望他的情人拉齊絲(當時他還沒跟朵拉離婚),與拉齊絲的男友萊希大吵一架後,又寫信給他過去同樣在婚內追求過的長年好友尤拉:「妳應該不時試試離開拉特[尤拉丈夫]一個晚上,否則等我回去就會很『折磨』⋯⋯柏林和莫斯科的距離似乎足以讓我期待妳的回應⋯⋯兩個吻。妳把吻抹掉之後,記得立刻把信撕了。」情況從混亂變成難以理解。

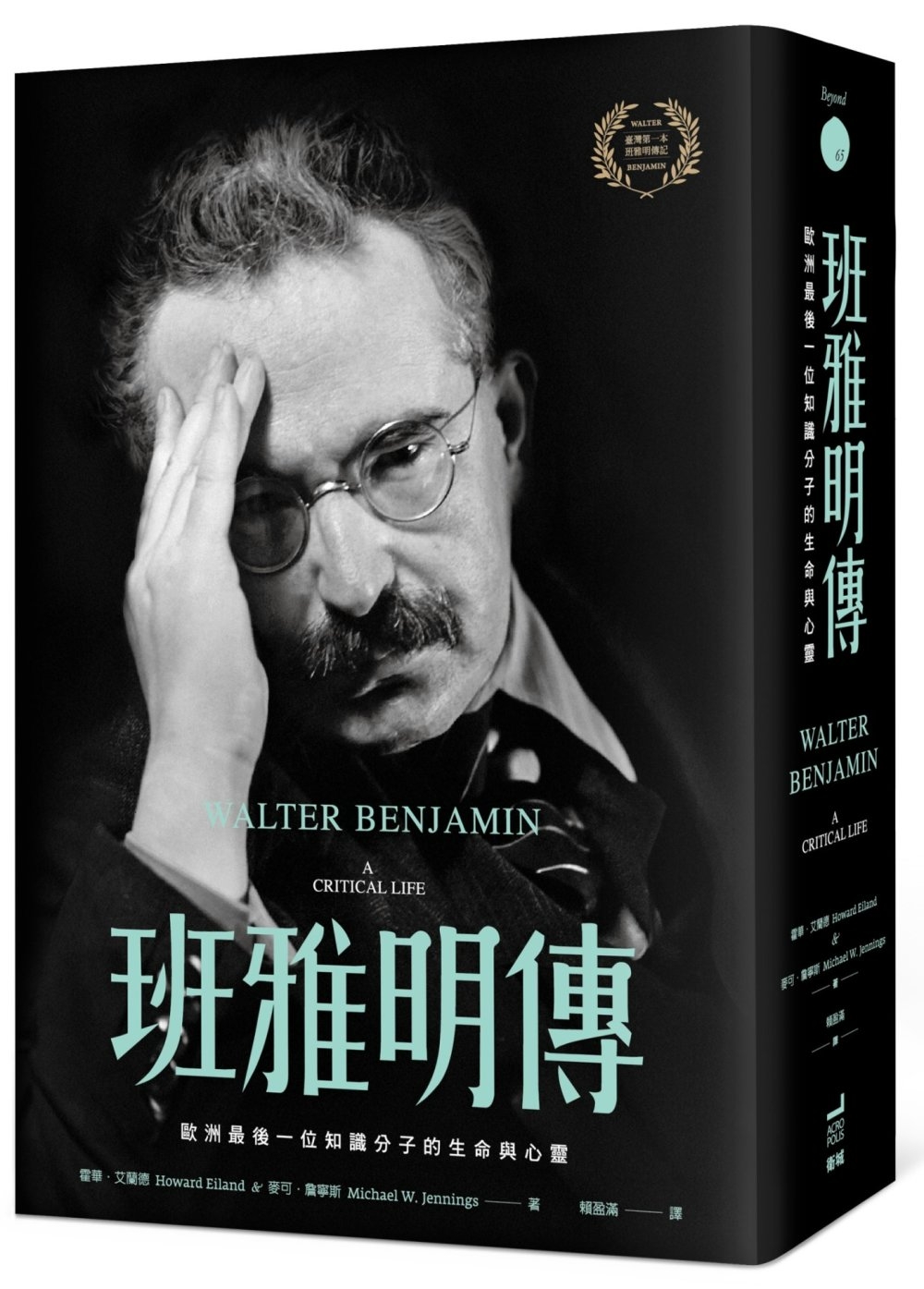

女演員拉齊絲( Asja Lācis, 1891-1979)。(圖/wiki)

女演員拉齊絲( Asja Lācis, 1891-1979)。(圖/wiki)為了忠實呈現班雅明的思想,本書做了許多考究與斟酌,這部分譯者賴盈滿優美切實的譯筆打下了絕好的基底,並要特別感謝審訂人潘怡帆老師的幫忙。班雅明最廣為人知的文章〈機械複製時代的藝術作品〉標題,也根據羅名珍老師的建議,改成更接近德文原標題的〈藝術作品在其可技術複製的時代〉。在《班雅明傳》對這篇文章的講解中頻繁出現的名詞「apparatus」究竟要如何翻譯,當初跟潘怡帆老師有過許多討論:機器、機構、部署、裝置、配置,還是機制?該詞彙最初用來指稱機械構造,但更多是在表達社會運作的機制與技術。最後我們選用「裝置」一詞,既可保留機械的概念,也讓人注意到這是一種制度與技術的相互構成。由此出現了本書最為精巧的翻譯之一:

根據他[班雅明]的解讀,人類「面對著一個在他們生活中作用幾乎與日俱增的龐大裝置」,電影可以培養他們「應付這個裝置所需的統覺與反應」,而且靠的正是以極其巧妙的手法使用技術裝置(攝影機、剪輯室、戲院投影)。

Film, on this reading, trains “human beings in the apperceptions and reactions needed to deal with a vast apparatus whose role in their lives is expanding almost daily”, and it does so precisely through the most sophisticated recourse to a technical apparatus (camera, editing studio, cinema projection).

做完《班雅明傳》之後,我飛了一趟德國,也去了在這本書後半部有極重要戲分的法蘭克福社會學研究所。小小的一棟建築,附近的行人並不太多,Google上只有寥寥七則評論,唯一可以證明這裡就是法蘭克福學派發源地的,只有布告欄上張貼的、跟阿多諾與齊美爾有關的學術活動。站在離班雅明最近的建築物外頭,卻感覺那個時代似乎已經遠去並被大多數人遺忘。他相信人們可以透過觀看電影習得對抗的技藝,那麼他對於這個人人都可拍攝短片上傳社群網站的時代,又會有什麼批評和見解?在社會紛雜歧出的時刻,閱讀班雅明、體會他在發達資本主義時代中的抒情與批判,或許是離我們最遠也最近的事。

(照片提供 / 王晨宇)

作者介紹

王晨宇(衛城出版編輯)

延伸閱讀

回文章列表