就算一棵樹在其最活躍的時刻,約莫也只有百分之十,也就是最外層年輪的邊材稱得上是「活著」。心木裡的年輪基本上都死了,只是一年一年強化木質素累積起來的纖維素罷了,期間的乾旱、風暴、疾病、壓力,樹木所活著撐過的一切,統統保留在它的軀體上。每棵樹都背負著它的歷史,以及先祖的遺骸。

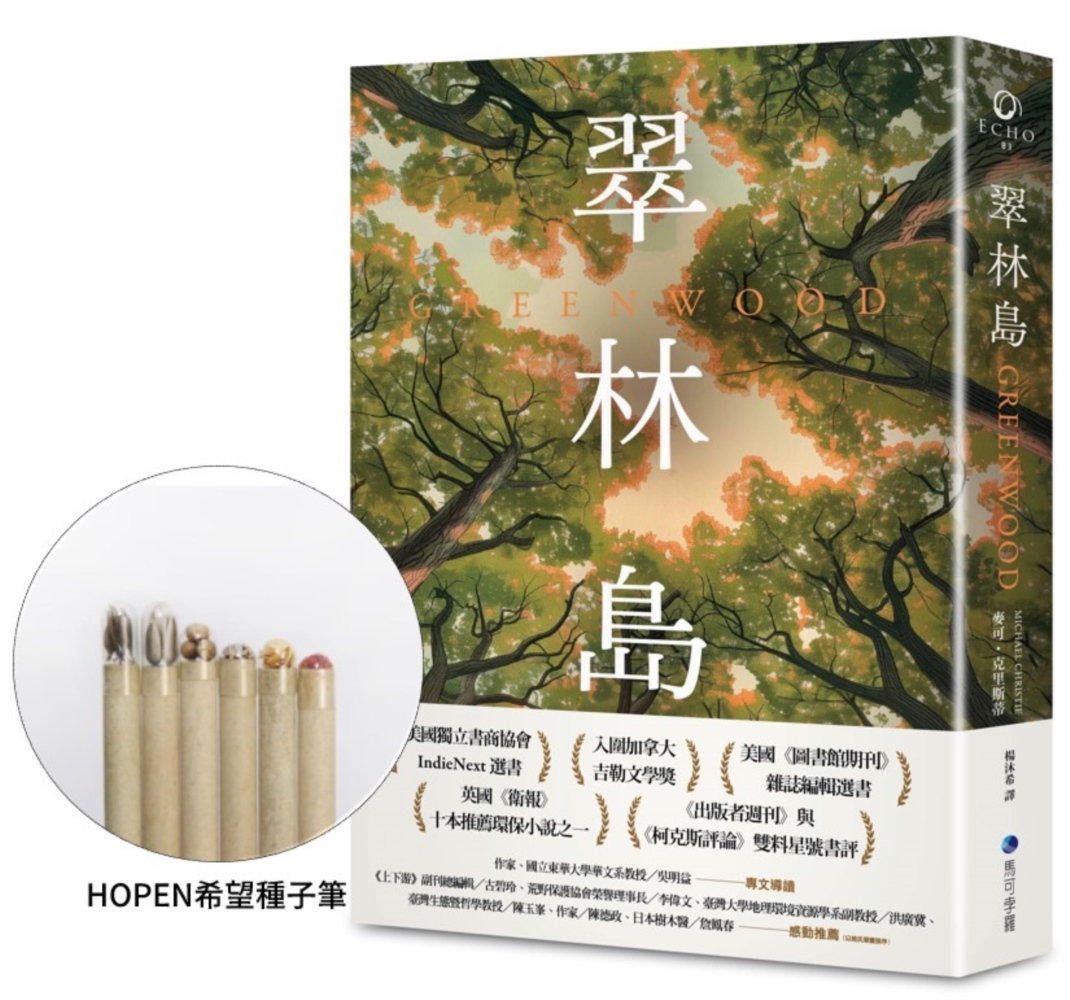

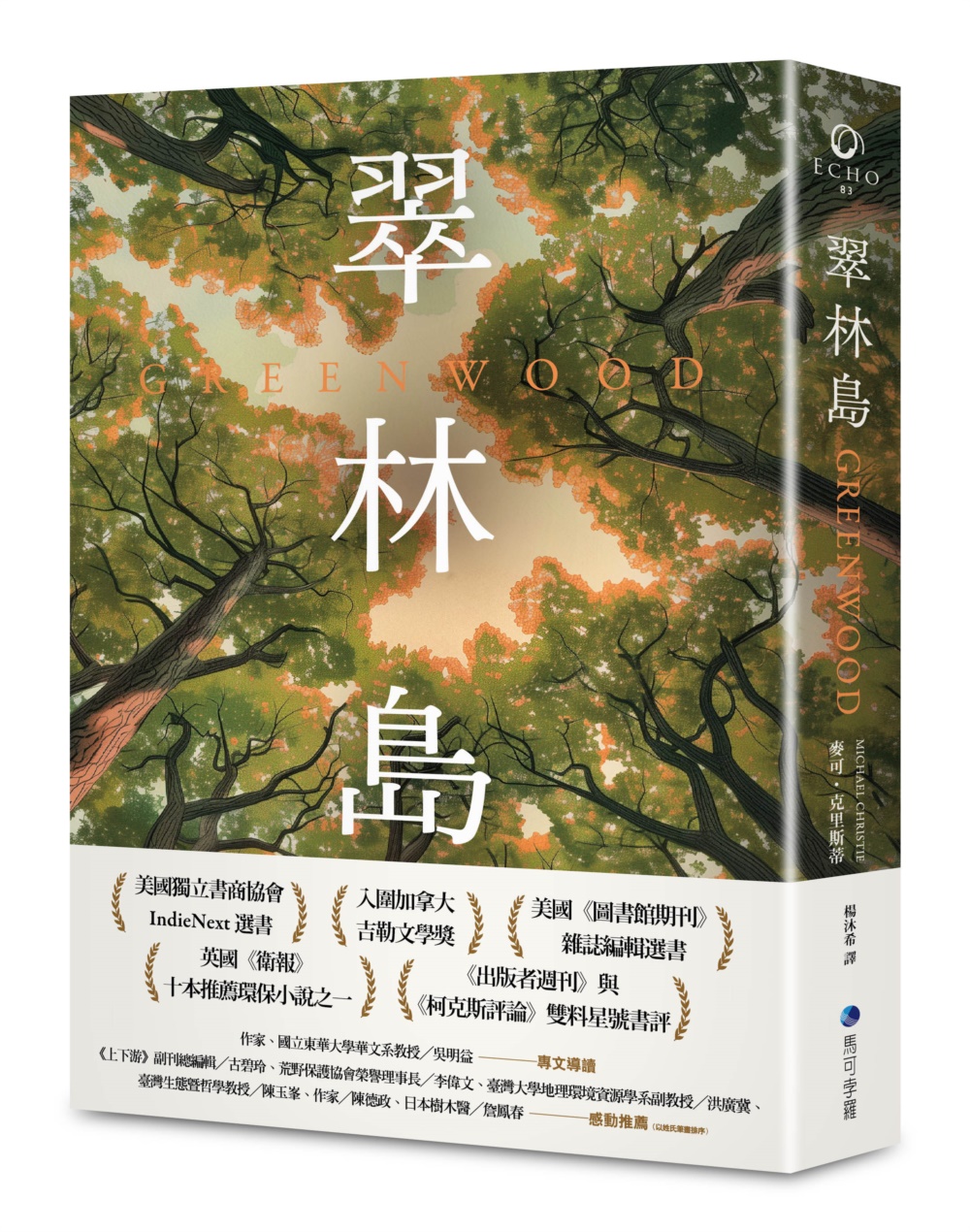

──麥可.克里斯蒂(Michael Christie),《翠林島》

關於樹總讓我想起一段往事。當兵退伍的時候,我並沒有進入廣告公司工作,而是想給自己幾年的時間試試寫作,最好的方法就是逃避進入研究所(我當時就是去「偷」時間,偷生命裡的時間、偷一段能摸索創作的時間)。當時我以非中文系的身分考了幾間研究所,第一階段都順利錄取了。當我去第二家口試的時候,最早考試的中央大學已經放榜,口試老師問了我,如果他們也錄取我的話,我會選擇哪一家報到?我回答說中央大學。口試老師問了原因,我說:因為那個學校好像樹比較多……。

當時口試老師一定對這個出格的回應很意外吧? 上了研究所一年後,我在對文學的熱情裡找到生態的方向,在閱讀大量科普作品時,一本名為《植物的秘密生命》(The Secret Life of Plants)的書引發了我對植物的好奇,這本由兩位非植物專業作者合作的書雖然吸引我,但後來我發現內容被認為有諸多無法證實的部分:比方說缺乏科學證據,對部分研究則是誇大或者曲解,還有最糟糕的是「過度擬人化」。這使得我往後在讀到文學作品涉及植物時腦中警報都會如此響起:這會又是一本一廂情願的文學「借用」樹來抒情的作品,還是像鮑爾斯(Richard Powers)的《樹冠上》(The Overstory)那樣結合有機結合了文學與科學的小說?

《翠林島》一開始從2038年這個近未來開始,世界上的森林因真菌感染而進入了「大凋落」,人們會前往不列顛哥倫比亞省附近的一個島嶼朝聖原始森林,靈性之旅成為人們的救贖券。主角之一的潔辛妲.翠林(Jake Greenwood)在此登場,她是一個十二歲時就能「用耳朵分辨樹木」的植物專家,對這些富有的「朝聖者」感到不耐,對整個以金錢來衡量你能涉入自然程度的時代感到不耐。

書卷的插圖明示了克里斯蒂的敘事手法(明示到我覺得可能並不必要)——他運用樹的年輪的意象,從樹的年輪最外層的環(2038年)開始,然後帶領讀者從「樹還活著的部位」,進入2008、1974、1934和 1908幾個「已經死去卻還保留存在」的年代。然後漸漸地從樹心的另一側出來,重新前往2038。

書中插圖標示了小說敘事的年代。

雖然這部小說以紙本書已經成為追憶往事、氣候難民遍布的年代,甚至以「環境至上主義」的角色潔作為起始,但讀下去就會漸漸發現,這不是一本「環保小說」(conservation fiction),而是關於一些獨特又熟悉、悲劇卻平凡的人物,或許可以視為更廣義的環境小說(environmental fiction),人性被放在時代變遷與環境變遷裡顯影。其中真正的核心人物當屬艾弗烈,一個參與過一次大戰,並有著戰爭創傷的流浪者。他的成長正當加拿大經濟走向資本狂飆的年代,因此做為採集楓糖漿,有著自然主義精神的流浪者艾弗烈就是一個和時代相悖而行的人物。他和哥哥哈利斯同時從養母那裡繼承了一塊林地,兩人選擇卻大不相同,哈利斯決定賣掉地上的樹,再用獲得的資金投入林業。艾弗烈就此和哥哥分道揚鑣,而某個夜晚他在一棵楓樹的釘子上發現了一個棄嬰,從此以後,他的命運發生了改變……。

乍看之下,《翠林島》確實很像《樹冠上》(國外評論與讀者也時有提及),但我認為,這是兩本在精神、敘事模式、作者著力之處並不相同的作品。這本小說讓我更多想起朗恩.瑞許(Ron Rash)《惡女心計》(Serena),因為作者採取了更多通俗小說的元素,沒有《樹冠上》大量的科學知識置入,唯一相似的是把人性放進自然與人為環境的衝突間探索。

讀到中段的時候,我也想起約翰.史坦貝克(John Ernst Steinbeck)的《伊甸園之東》(East of Eden)。(這個聯想不是文學評價式的聯想,而是主旋律的聯想)《伊甸園之東》以加州薩利納斯為背景,講述了兩個家族的故事,涉及人性的複雜、家庭的祕密和命運的掙扎,探討了道德、自由意志和人性。更重要的是,《伊甸園之東》還強調了家庭和血脈關係對個人命運的影響。這和《翠林島》裡的「繼承」(血緣的和非血緣的)所帶來的隱喻有一種相似的氣息。

當小說的人物一一登場後,我們開始知道「翠林」家族的複雜背景,它不是什麼有淵源的姓氏,純粹是為了讓兩個孤兒能上學的權宜作法時,血緣的繼承概念受到挑戰。生物的傳承靠的是基因關係,人類還靠一些外在的線索,既可能是照顧者的背景、人的教養,甚或可能是從書本裡獲得的信念。這也是艾弗烈照顧棄嬰甚至可以放棄自己人生的可能隱喻。

作者把單一的生命,放進時間的推移裡,和家庭、社區、或更大的環境連結(比方說森林),人可能始終沒有釐清自己生命的最終意義,但當我們不斷嘗試、不斷在彼此和自然之間建立聯繫和關係的過程裡,產生了與其他靈魂的差異之處。在這個過程裡,人文教養和自然環境各自產生了不同的影響。

這或許是小說中克里斯蒂把翠林島上最巨大的一棵樹和莎士比亞的《哈姆雷特》相比,而艾弗烈嗜讀《奧德賽》,看起來唯利是圖的哈利斯也會被朗讀丁尼生的聲音吸引的緣故。

此外,我想提醒讀者的是,因為歷史背景的差異,本地讀者可能無法完全理解或共感作者選擇的「年輪」。比方說1934、1974和2008很可能都是針對經濟災難伴隨著各自的生態災難(沙塵暴、酸雨、氣候變遷的早期認知),並不是作者隨手選擇的年份。而在許多地方,克里斯蒂也編織進了「大不列顛的種子碾壓榨油史」、「美利堅的伐木史」,以及加拿大息息相關的報業與林業史。

當整本小說讀完,我在克里斯蒂列上的參考書單是彼得.渥雷本(Peter Wohlleben)的《樹的祕密生命》(The Hidden Life of Trees)和大衛.鈴木(David Suzuki)、偉恩.葛拉帝(Wayne Grady)的《樹,擁抱了全世界》(Tree: A Life Story)……。這意味著克里斯蒂對小說裡的虛構世界,保持著對科學研究的尊重。因此我原本擔心的「過度擬人」,只有出現在詮釋樹木怎麼變成書的那一段出現:「感覺到一百年前,她的筆在紙張上留下的印痕,彷彿凸起方向相反的點字書。翻頁(leafing),為什麼會用這種跟樹葉有關的字眼?柯努寫道:我們用我們的動詞讓它們變成人。」在讀到這段時我心有所感,畢竟,我們(或者我自己)都是「原木時代」成長、受惠於樹變成書的人,因為讀了書,才變成「這樣的人」或者「堪稱為人」,不是嗎?

最後我想說的是,《翠林島》透過角色,讓複雜的、立體的、不同人的生命思考呈現,部分可能與讀者的生命觀相左。我一直認為小說這麼寫不是說教或挑戰讀者,而是本來不同人物就應該有不同的生命觀。比方說讓人比較容易產生負面觀感的林業鉅子哈利斯,他本身也是一個同性戀者,在那個年代他必須隱藏這一點,因此他認為:「如果生命教育過他什麼,那就是,你必須比旁邊那個人更守口如瓶、更小心謹慎、更冷血無情。不然,你的身分、你的建設、你的所愛,都可能在下一秒遭到踐踏蹂躪。」又比如說連恩.翠林,他喜愛的是「販賣的是有形的實質商品」,而不是像母親一樣販賣「打造環保意識」。他拒絕成為自己母親「一直希望他能成為藝術家,寫大自然的詩人,或跟她搞上的那些水汪汪大眼睛男人一樣,成為信奉神祕主義的嬉皮」,或是「走上滿腔熱血的學術道路,成為馬克思主義的社會學教授,或蓄鬍的樹木生物學家。」他只希望靠自己的體力工作,也許當一個伐木工人,訴說著一個前衛思考的人,也可能是思想的獨裁者或宰制者。

在一本可能被識讀為「環保小說」的作品裡,不帶負面筆觸去寫這些可能和讀者期待牴觸的人物,我認為是克里斯蒂忠於他小說觀的信念之處。畢竟,我們一生裡都會遇上說教的人、和自己觀點有差異的人,怎麼能期待小說裡的一切都和我們的生命觀一致呢?保留人物批判「翠林木業在北美原始林造成的破壞有如『風、啄木鳥與上帝三者的結合』」,和討厭「販賣環保意識」的衝突,保留是「經營」林木還是「尊重」野性的爭執,不就是小說把選擇權讓給讀者的「非宰制精神」?

就像小說裡寫到的:「話不能這麼說。我相信她有她的理由。你永遠不能確定一個人怎麼做出某些行為。」我漸漸相信,小說的其中一個精神,就是袒露人的行為背後的理由,願意去理解這些,是人性裡本來欠缺的一件事,也是小說在人類文明史上的精神貢獻。

古羅馬詩人奧維德在《變形記》(Metamorphoseon libri)中將人類世紀劃分為四個時代,分別是定義公正與和平的黃金時代,學習農業和建築的白銀時代,陷入戰爭的青銅時代,失去信仰,變得貪婪,失去真理、謙遜和忠誠的黑鐵時代。在閱讀《翠林島》的過程裡,我在想,未來人類倘若能從中幸運地救贖,那或許可稱為原木時代。如同《翠林島》裡,真正把森林視為宗教般聖堂的精神文明,能靠教養而不是生育在人類文化中傳承下去。

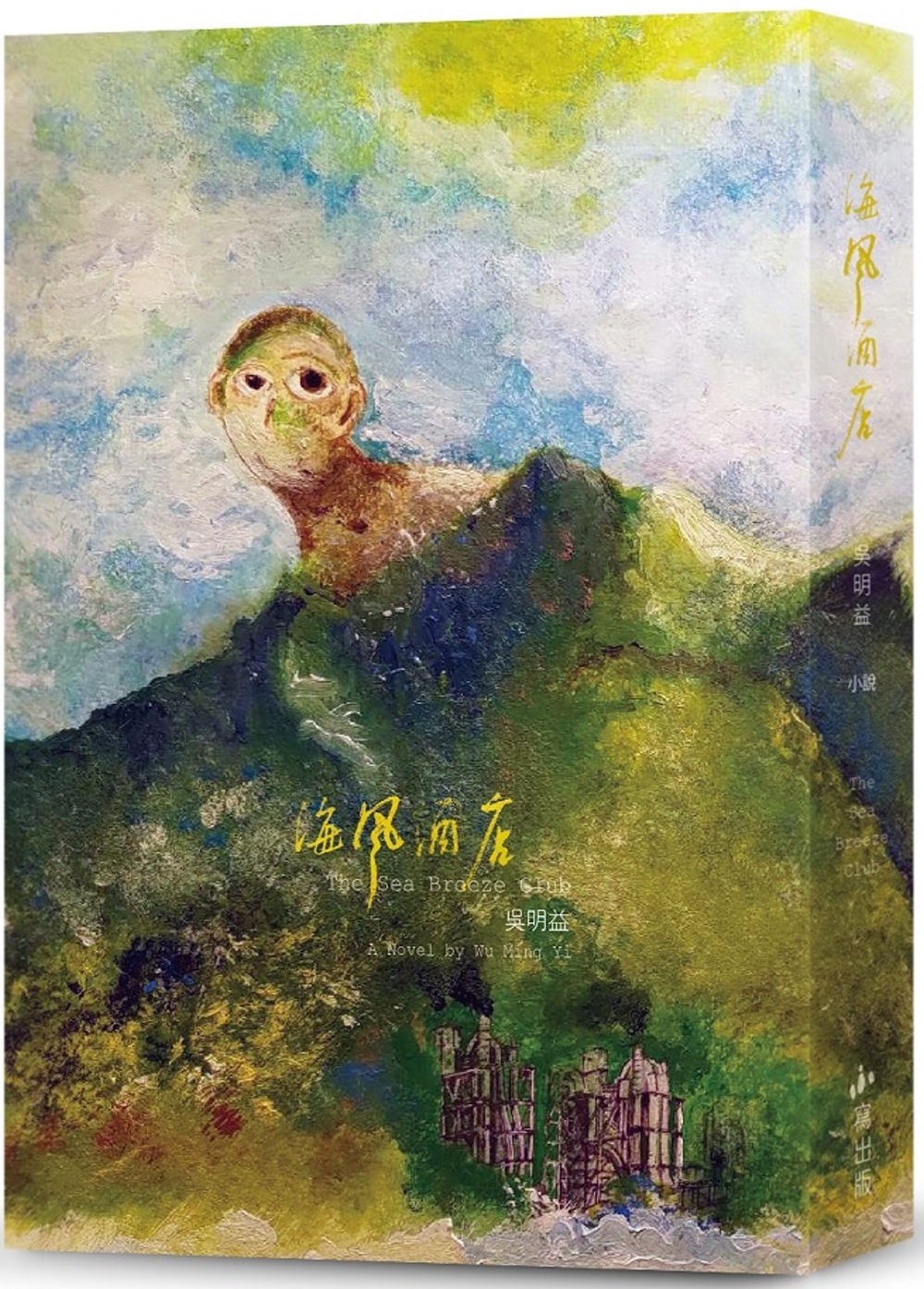

作者簡介

有時寫作、畫圖、攝影、耕作。現任國立東華大學華文文學系教授。

著有散文集《迷蝶誌》、《蝶道》、《家離水邊那麼近》、《浮光》;短篇小說集《本日公休》、《虎爺》、《天橋上的魔術師》,長篇小說《睡眠的航線》、《複眼人》、《單車失竊記》、《苦雨之地》、《海風酒店》,論文「以書寫解放自然系列」三冊。

作品已譯為二十多國語言,曾獲法國島嶼文學獎小說獎(Prix du Livre Insulaire)、日本本屋大賞翻譯類第三名。並曾入圍(選)英國曼布克國際獎(Man Booker International Prize)、法國愛彌爾.吉美亞洲文學獎( Prix Émile Guimet de littérature asiatique )、德國柏林影展Books at Berlinale(Berlinale - Berlin International Film Festival)、日本星雲獎(Seiun Awards Nominees)海外長編部門候補、《Time Out Beijing》百年來最佳中文小說、《亞洲週刊》年度十大中文小說、香港浸會大學紅樓夢專家推薦獎。

國內曾獲臺北國際書展小說大獎、臺灣文學獎圖書類長篇小說金典獎、《聯合報》文學大獎、金鼎獎年度最佳圖書、「開卷」年度好書及多項年度選書等。

延伸閱讀

回文章列表