「去生活,去犯錯,去墮落,去征服,去從生命中創造生命!」

——詹姆士.喬伊斯,《一個青年藝術家的畫像》

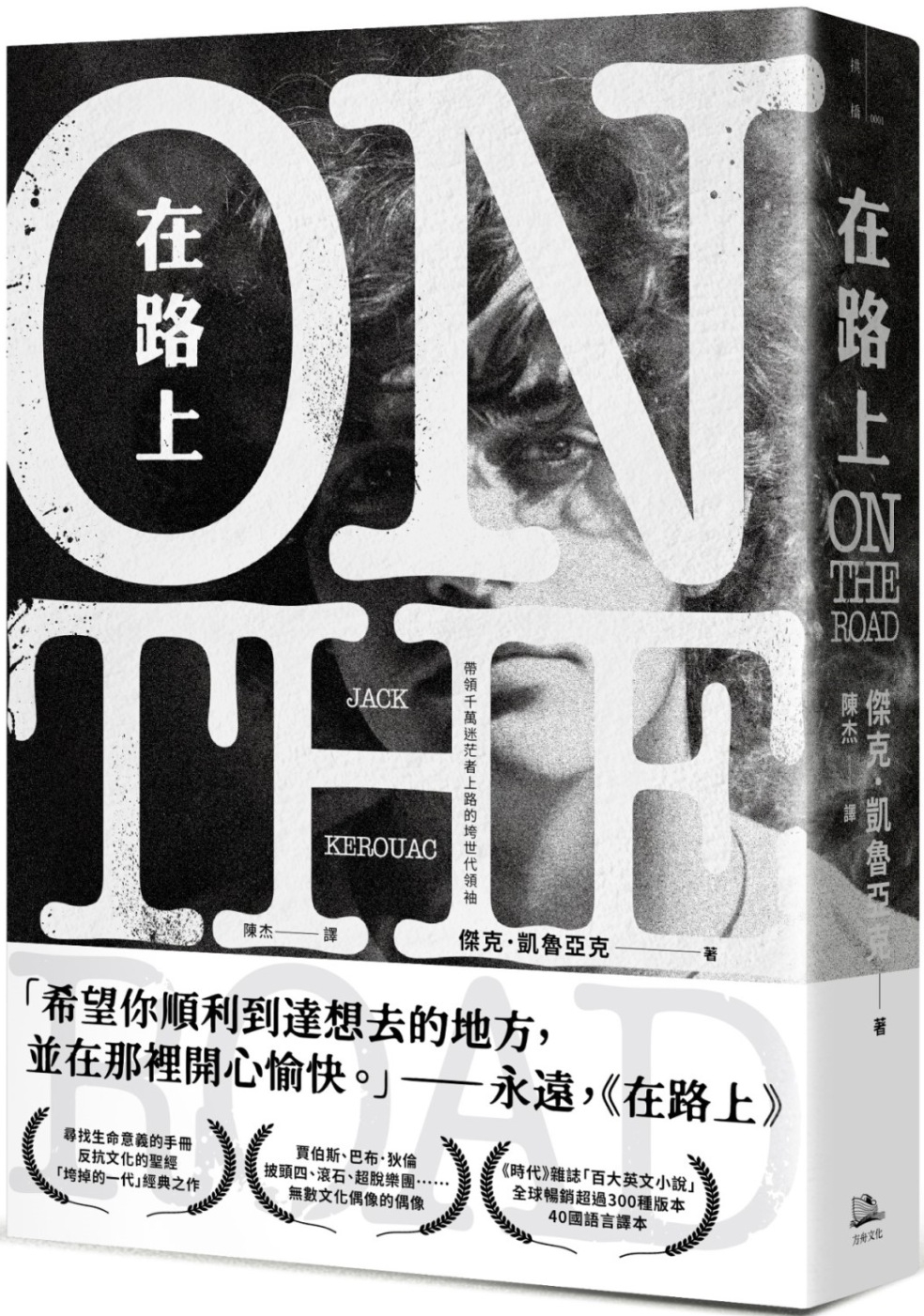

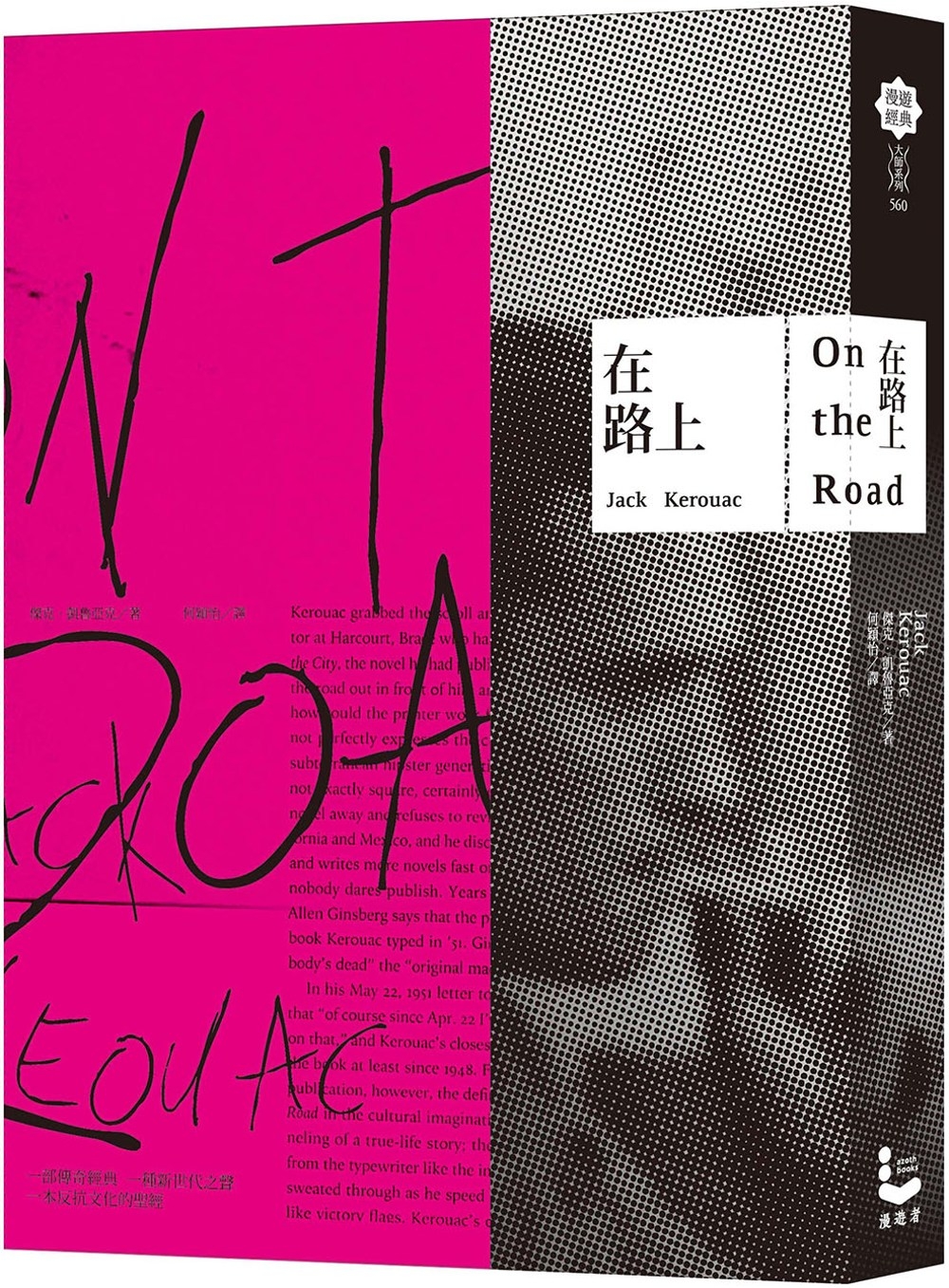

本書主角迪恩與薩爾一同「上路」的時候——一九四○年代末期,他們遊歷的美國,和今日的美國可說是不同的國度。而他們身處的世界,也和今日截然不同。

那還不是一個「每件事都被記錄,卻沒有事被記得」(Everything is recorded, nothing is remembered)的時代,數位工具尚未開發出來,想在荒野找路,得痛快淋漓的先迷幾場路,才有機會在地平線的彼端,發現那條岔開的路徑。

掉入一座寂寞之城,如果渴望體溫,得推開酒吧的門用牛仔的眼光梭巡,再加上街頭藝人般的手腕;交友軟體可不會降臨到地球邊緣拯救你的欲望,手機裡也沒有離線地圖來強化方向感——操!什麼手機,把它扔了吧!——迪恩倘若活在現代,會把薩爾用辛苦掙來的稿費新買的iPhone一把抓過來丟出車窗,轉頭對好哥兒們說:「咱們不需要那個,咱們靠的是這個!」

他敲敲自己的腦袋,再指向自己的心。

二戰後,美國在文明的廢墟中復甦——以飛快的速度!中產階級崛起,消費主義抬頭,每個州的地方媽媽都看著電視廣告幫小孩買同一款早餐玉米片;而每個郊區都矗立著一座看不見,卻牢牢扎根在所有人內心深處的清教徒式道德教堂。

歐巴馬在《生於美國》書中,如此形容當代的美國:「它比我們記憶中的任何時刻都還要兩極分化——包括信仰與家庭的真諦、何謂正義,以及誰的聲音該被聽見。」而《在路上》兩位大爺所橫越的美國,恰好是另一種版本——團結一氣,享受著戰勝的榮光。當時的主流社會訂出一套規訓:年輕人只要遵循傳統,就會通往成功。

同質性,讓獨特的個人窒息。而沒有同化,就沒有反抗。不同時代與地域的青年,都在某個人生階段面臨到「轉大人」的焦慮。喬伊斯在《一個青年藝術家的畫像》裡寫道:「當一個人的靈魂在這個國家誕生時,立刻就會有很多大網把它罩住,不讓它飛走。」

喬伊斯所在的愛爾蘭是一座崎嶇的海島,長著翅膀的拓荒者想飛出去,不小心就會被海風吹落。但美國是一片遼闊的大地,寬到足以容納最狂野的心靈;他們浪跡天涯,在種族和階級的邊界間遷徙,也在滿是瘋子和騙子的地景中遊牧。

他們衝破規範,看似想遠走高飛,然而,或許只是「繞了點路」,終點依舊是家。流浪的本質,在於回歸內在的追尋,若只是漫無邊際的浪遊,久了就成了流亡。

有一次迪恩收起玩心,正色對薩爾說:「你順著人生過活,讓它成為自己的道路。」他們所代表的垮世代(Beat Generation),正是一群靈性追求者。

迪恩真有其人,是垮派作家尼爾.卡薩迪(Neal Cassady)的化身,也是與本書作者傑克.凱魯亞克一同漂泊的旅伴,他澎湃的性格與才氣讓凱魯亞克為之傾倒,在書裡替自己創造了薩爾這個角色,藉由這個人格分身(alter ego),凱魯亞克成為自己作品中的敘事者,跟隨形象英勇、不受控制的迪恩四處闖蕩!

就在一九五○年代,浪蕩不羈的垮世代重新加工了時代精神,替後來的嬉皮指出一條明路,告訴他們路的盡頭有一臺蒸汽機,新的價值不斷轉動,像一池亢奮的滾水。垮的原意是人被擊垮、疲憊不堪的情境下,反向生長出來的興奮感;但垮也有宗教的意涵,所謂至福(beatific)狀態的性靈合一。

凱魯亞克另一本小說《達摩流浪者》(The Dharma Bums)的企鵝版書封上,公路旁的浪人手舉「Nirvana」的標語——涅槃,便是熱衷神祕主義的垮派所嚮往的境界。

成名前他們過的都是貼近貧窮線的生活,棲身冷水公寓、挨餓受凍,各種落魄遭遇都成了筆下最好的「冒險故事」。垮世代的精神導師——詩人威廉.卡洛斯.威廉斯(William Carlos Williams)形容這幫人總是處在「正要離去」的狀態。與凱魯亞克齊名的垮派三傑之一,詩人艾倫.金斯堡則在詩作〈在灰狗巴士的行李間〉(In The Baggage Room At Greyhound)如此描繪他的族人——「在一座座城市間奔走,尋找所愛,成千上萬的可憐人。」

那些物質條件低落的可憐人啊……卻坐擁現代人難以企及的心靈圖景。他們精力充沛,為了在暗巷生存。他們用整個身體(而非觸控螢幕上的手指)跨過地理的疆域,敲響陌生大門背後的無限可能。咆勃爵士樂(Bebop)是趕路時的音樂,金斯堡說,他們「吞雲吐霧,飄飄然冥想著爵士樂」。然後一邊嗑藥,一邊做著離經叛道的性愛實驗。

每個世代的文人,或多或少都在進行某種美化自身失敗的工程。當代對於性別認同與各種關係的開放性(openness),或許不亞於垮掉的一代。不過,他們確實經歷過一個體驗本身勝過賦予它意義的單純年代,不用到社群網站替經驗塗脂抹粉,試圖討好他人。對他們來說,上路就是意義,活著,便是自我創造的手段。

「生命是神聖的,每時每刻都彌足珍貴。」這句話,彷彿凱魯亞克寫給他浪擲的光陰。

凱魯亞克在人類登月那年過世,無緣見到重回保守的七○年代。他一生都在寫自傳體小說,歌頌身邊帶領他覺醒的先知。嚴肅作家的聲譽,要到死後多年才建立起來,而所有作品中,《在路上》依然是情感熾熱的告白,他讓荒蕪的小鎮昇華為宇宙中心,讓語言發出音樂般的韻律。他的手,放在打字機上不停敲打,像是神遊太虛的爵士樂手,一段即興接上一場感官爆炸,照亮讀者的意識旅途。

問世將近七十年,這本書仍是刺激思想的讀本。它召喚出千百條公路,包容著豐富的經驗與形形色色的面孔,其中多數——友善、勤勉、樂天,都是好的美國人。

正如巴布.狄倫後來吟唱的:「With no direction home, like a complete unknown.」——看似無處可去,卻又處處可行。那未知的夜路,遙遠的小城,默默等人造訪的自由之家。繼續上路吧!在最意想不到的角落,看見讓人激動的風景。

二○二四,寫於西雅圖弗里蒙特(Fremont)

作者簡介

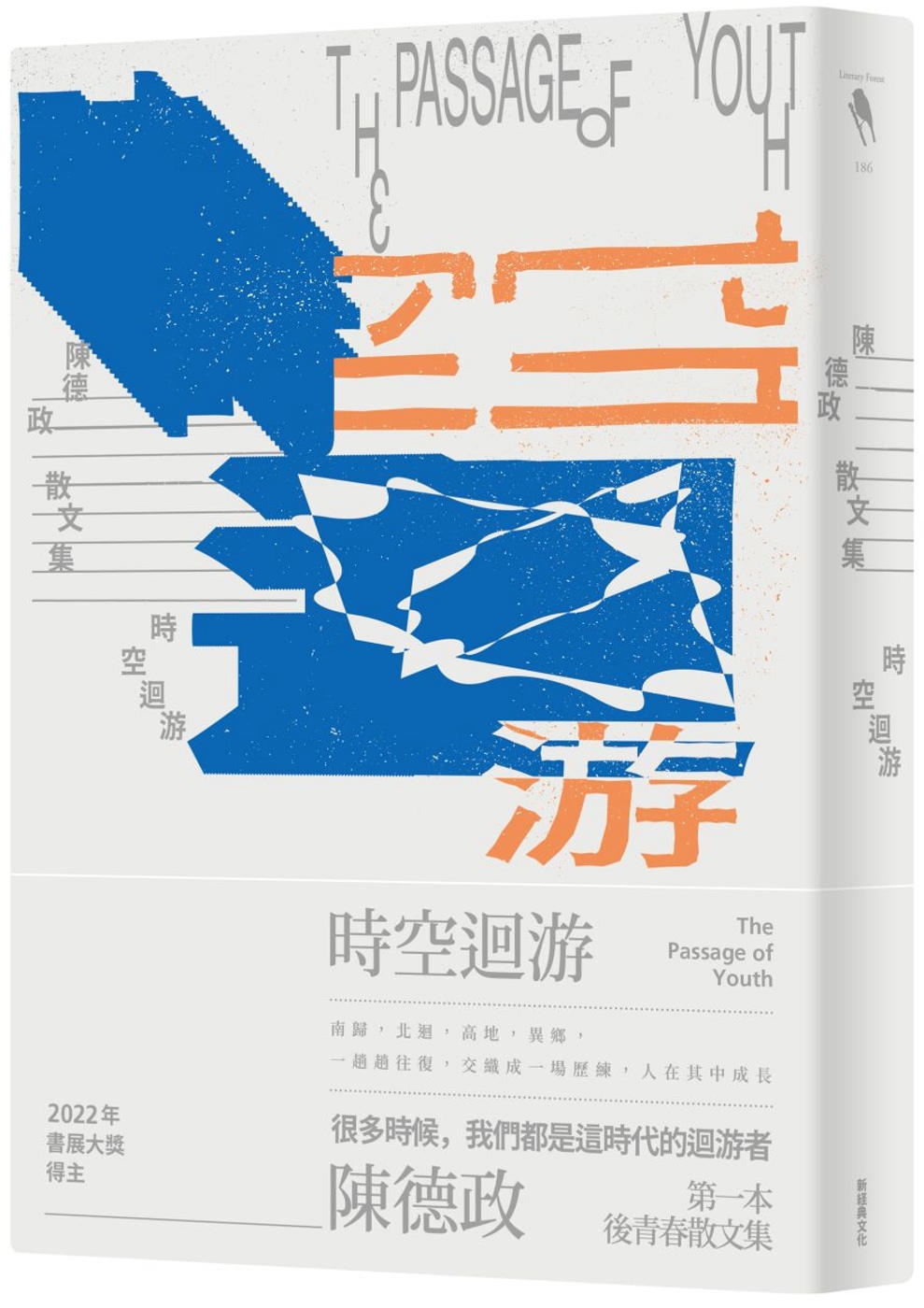

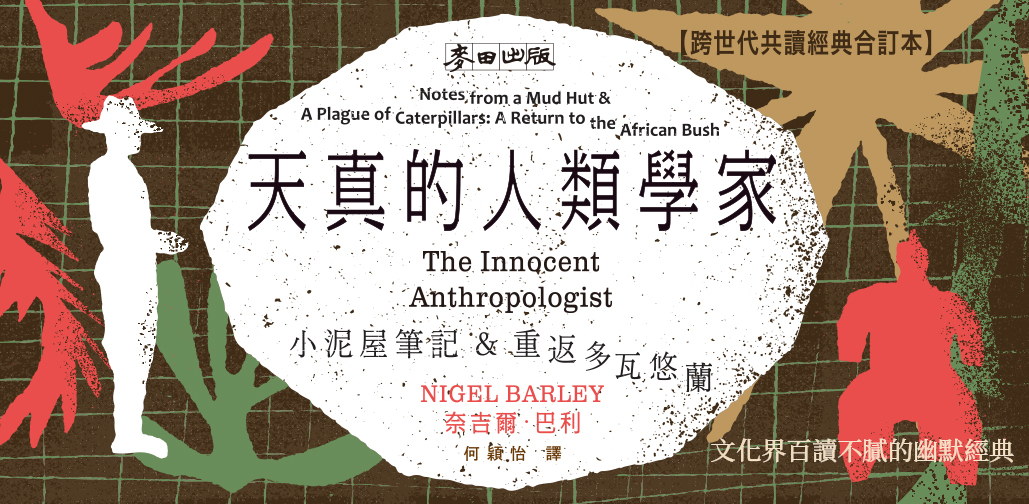

延伸閱讀

回文章列表