初讀金英夏《告別》讓我不斷回想起史蒂芬.史匹柏(Steven Spielberg)的電影《AI人工智慧》:同樣是困於人類和機器身份的男孩,同樣遇見全知者且更高階的存在(例如小說中的高級AI和電影中的外星人),以及不斷在行動中與苦難的他者相遇,藉由一場場死亡去認識自己的哀傷旅程。但比起電影,《告別》的敘事視角是將死之人的回憶——比起情節的推演,金英夏似乎更著迷於讓角色彼此大量對話,進行科學與存有的辯論,例如父親與高級AI達摩爭辯關於人類與機器共生與否、身為器官移株的複製人善的「宇宙論」,以及主人公最後決定消亡,放下機器與人類的執著,決定成文天地萬物的一部份——也許我們可以稱這本小說的書寫向度是「哲思小說」(Philosophical fiction),是探討人類狀況的優劣、人類行為的本質和動機、何為生命的目的、衝突之下的倫理或道德,甚至是藝術與敘事是如何驅動人類生存。有趣的是,以上內容在這部小說中皆有討論,而哲思小說的類型通常是成長小說、科幻小說、烏托邦/反烏托邦小說,這些恰好也是金英夏對這部小說的繁茂設定——男孩如何在一個反烏托邦的高科技世界中成長,並且認識什麼是死亡。

除了內容主題,哲思小說還有兩種隱性的敘事分歧:以肉身度量世界(大量關於自然的比喻),或是何為生與死(大量藝術作品的互文和角色們的自我辯證)。《告別》偏向後者:主人公哲是一個住在平壤的年輕寵物型機器人,不但擁有人類器官,學習文學,喜歡古典樂——於是,讀者擁有了第一個疑問:擁有感官、思維、甚至負面情緒的哲,是人類嗎?

哲被父親研發並以人類的身分與視野培養,直到有一天,他在為父親送傘的途中被政府機器人以「未合法機器人」的名義帶往集中營,並遇見了移株器官複製人善,以及印度批量生產機器人玟。此時南北韓已經統一,政府為了加速平壤經濟,將機器園區產業設置於此,但不斷發生的內戰卻加速著人類滅亡的倒數計時;當三人趁著內戰混亂逃出集中營時,他們遇到了名為達摩的人形機器人及其群眾,並在其後達摩與父親的遠端通訊中,兩種差異極大的價值觀開始刺激著哲——是什麼使人類成為「人類」?這是金英夏帶給讀者的第二個疑問:如果機器人與人類無異,人類的不可替代性和獨特性又在哪兒?

在金英夏的書寫中,是人類一次又一次摧毀了關於「人性」的價值:殺戮、漠視、踰矩、傲慢……人類創造了一個降生之初就充滿痛苦的世界,因此,機器世界取代人類世界似乎是一個自然而然的結論——但這也是讀者可以在小說中尋找的第三個疑問:什麼是人性?

或許我們可以回到小說的開頭,仔細看看主人公對生命的態度:當他看到一隻死去的棕耳鵯時,會出於憐憫將其埋葬——這是哲與所有人類和非人類的腳色最不同的地方,當所有人對於死亡的第一反應都是上傳意識、拋棄身軀、重鑄思維,只有哲會產生出「埋葬」的概念,例如小說中段,當軍隊追上逃亡的三人,玟不幸被斬首,哲下意識想將其埋葬。

史丹佛大學義大利文學學者哈里森(Robert Pogue Harrison)在研究人類喪葬習俗的著作《The Dominion of the Dead》(暫譯:死者的統轄)中援引了義大利哲學家維柯(Giambattista Vico)的說法:人性(humanitas)一詞最初來自humando,意思是埋葬或葬禮,後者又可追溯到humus,意為大地或土壤——這些詞源流變之中可能暗示著一個道理:有懂得埋葬,就懂得死亡,也就擁有人性。

小說以告別結束——哲見證好友死亡,人類滅絕,人性喪失,自己也安然陷入死亡的長眠,而統一的機器意識卻開始永存。在這個結局中,表面上看起來如同達摩所言:「現在是機器的時間了。」但這些剛好也與金英夏一路走來的寫作有關聯;如果生命只有痛苦,那麼生下來是否正確?如果我們是不得已而生,我們應該如何生存和死亡?其實達摩這句話之前還有一個前綴:「人類一直在幻想永生不死,唯有與我們結合,才有這種可能。」但這句話的反面即是,如果人類接受短促的一生,不妄想意識或肉身的永存,那麼「宇宙中有意識的生命是寶貴的」才真正成立。最終安然接受長眠的哲,也許才是真正認識宇宙生命意義,真正的人。

看更多金英夏作品

作者簡介

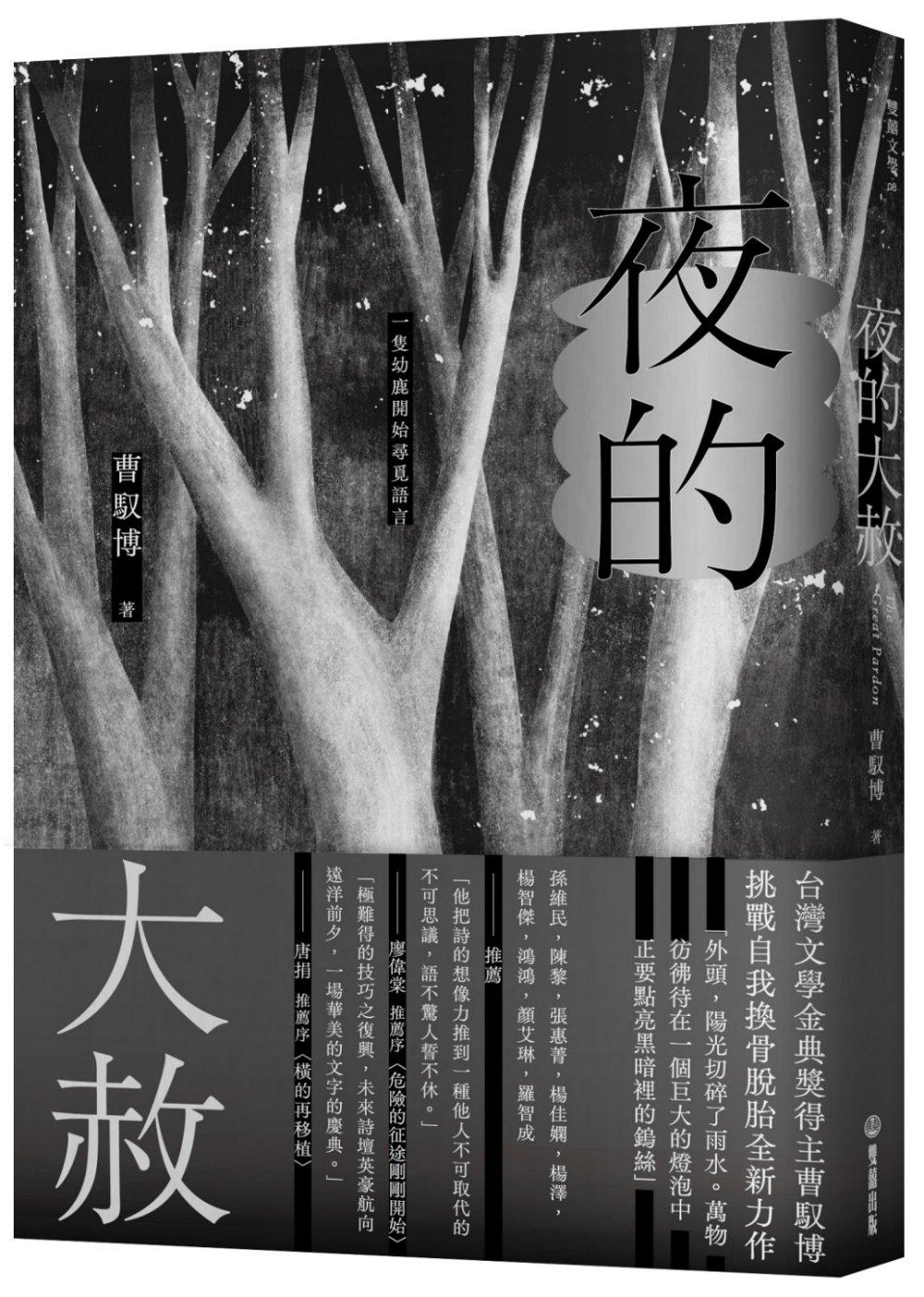

詩集《我害怕屋瓦》、《夜的大赦》。|以詩與傷口相認──專訪曹馭博《夜的大赦》

延伸閱讀

回文章列表