小說裡的正義是什麼?

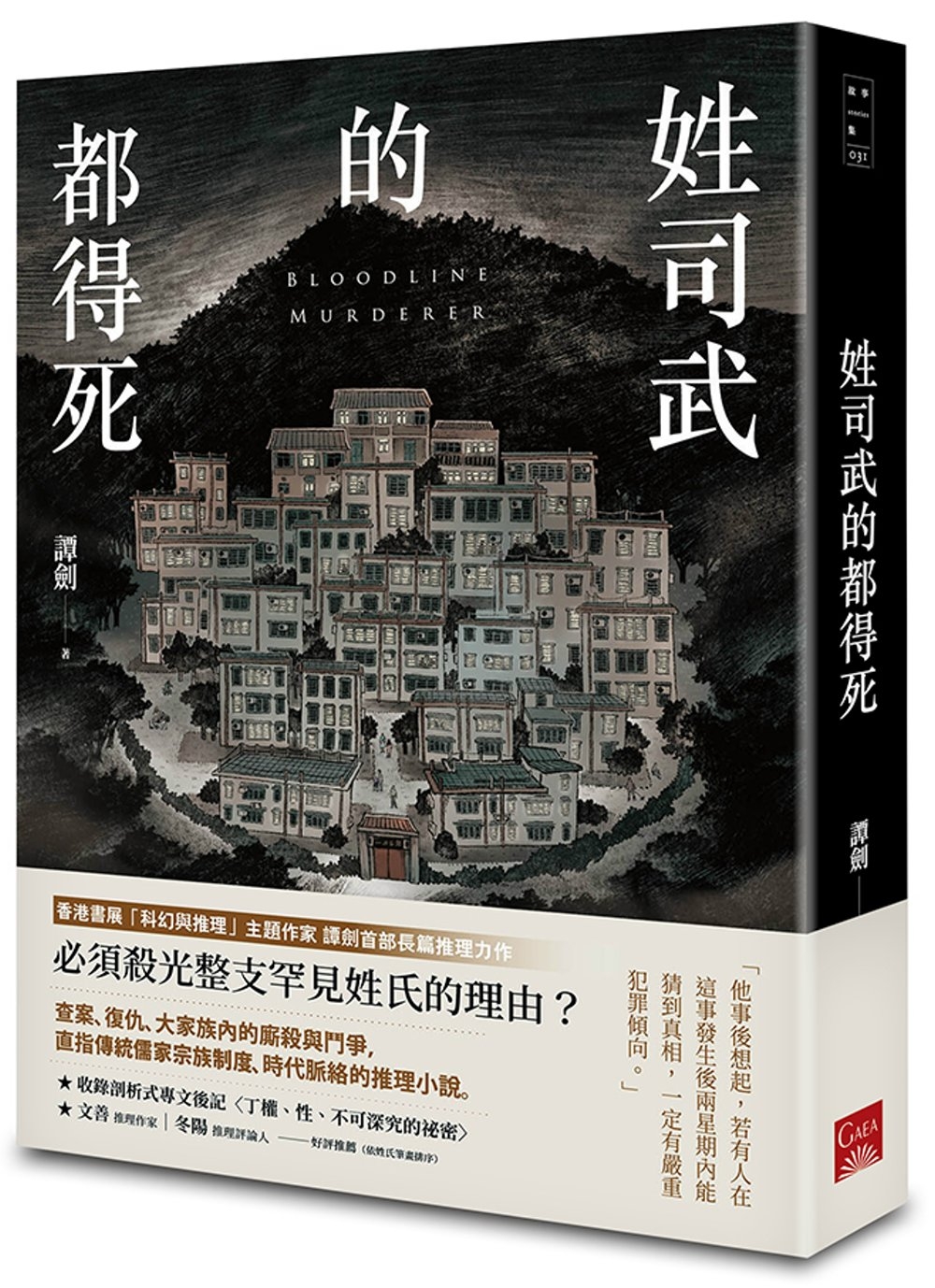

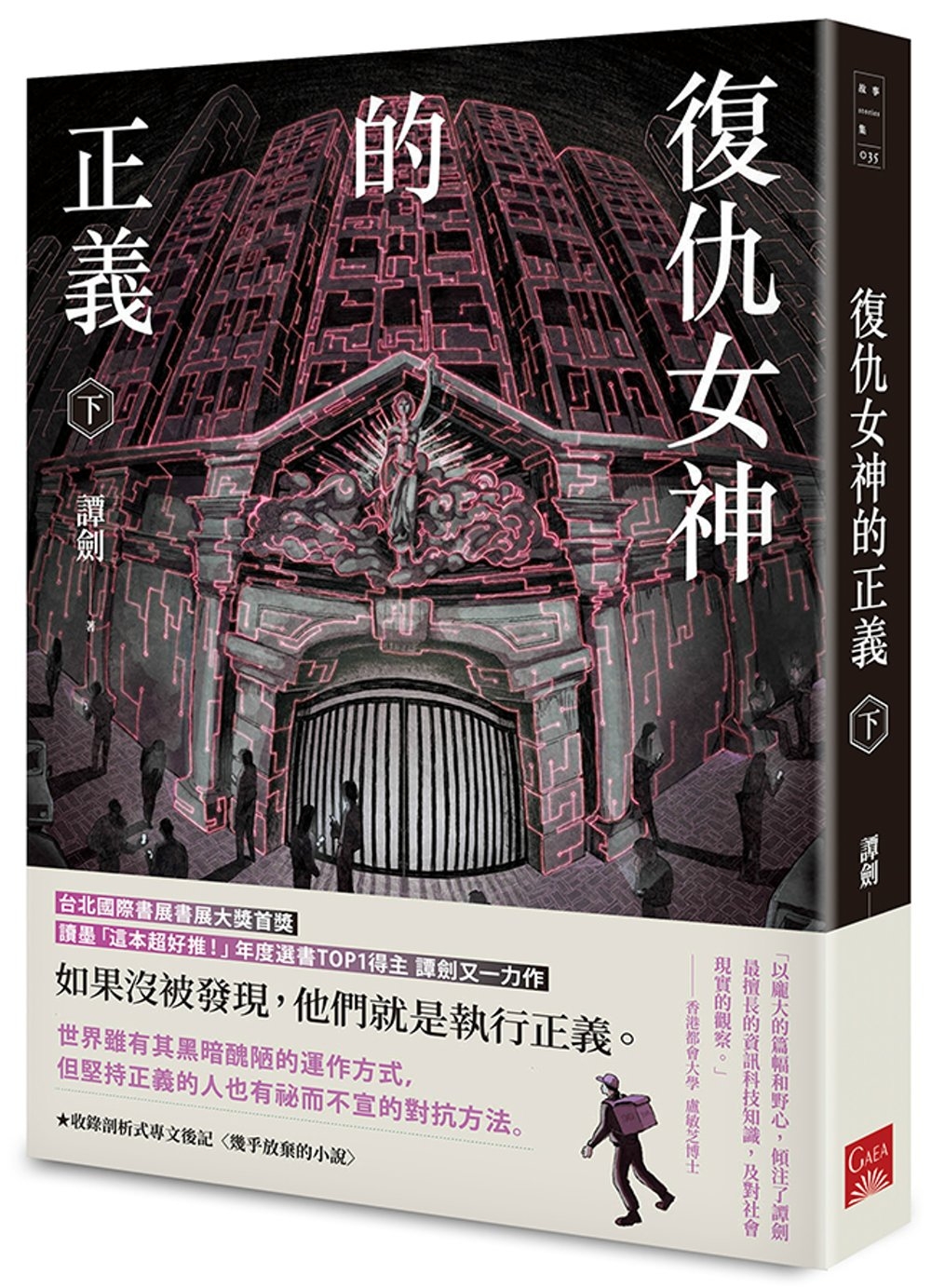

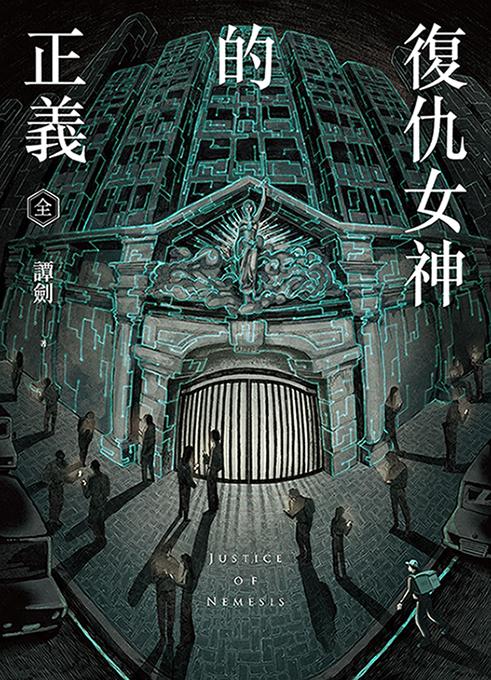

《姓司武的都得死》以香港西嶼氏族司武家慘遭滅族為經,一樁陳年舊案為緯,質疑「丁權」下的性別歧視(按:香港新界原居民男性後人,在殖民地政府時期獲准於私人土地興建房屋,排除女性且迄今未改);二部曲《復仇女神的正義》則從一群現實生活不相識的網路群組人員接連死亡,對比當代科技的進步與人的處境的退化。

但真是這樣嗎?

「《姓司武的都得死》是我看了《82年生的金智英》寫女性處境,又到首爾景福宮,看到他們也有一品二品這些儒家文官體系,才發現這背後是因為儒家思想。香港也是有儒家思想,但儒家要怎麼寫?我就把它具體化成『丁權』。因為香港人都知道丁權,也知道丁權怎麼來的。」劍指儒家,是譚劍為解剖《姓司武的都得死》提供的切角。

談到新作《復仇女神的正義》,譚劍表示,「更多在寫物聯網科技。2015年我看了馬克.古德曼的《未來的犯罪》,就想把這題材寫成科幻。但當我真正要寫,發生了疫情,想法有了改變,加上我寫的都是近未來,既然是近未來,就想為何不寫成犯罪小說?」

尋著當代科技這線頭,譚劍接著想到,大數據與我們意志的連結——有感於2016年英國脫歐、川普當選背後操弄選民投票意願的「劍橋分析事件」。「它們專攻游離選民,把你騙到各種生活群組或專頁,例如無害的可愛動物,偶爾丟出一個政治相關議題;把一百個英國人分成十個群組,慢慢洗腦。」不過落實在《復仇女神的正義》裡頭,引導出大數據這議題的,是虛構的交友APP「自由愛」。

從《姓司武的都得死》到《復仇女神的正義》,都有一長串的死者。我想起譚劍在訪問裡提到,很多事他必須繞來繞去的寫。所以問起小說裡的正義是什麼,或許得先問,為什麼要死這麼多人?在此,死者背負著過往的不義,也是現下正義得以伸張的肉身舞台。

▌你想活出怎樣的人生

死者已矣,但剩下的人猶可生。《姓司武的都得死》與《復仇女神的正義》都涉及一主題,原生家庭的背棄。

前者甚至拉出一組對照,有血緣的司武家牢籠對照無血緣的兄弟情;後者也可見到譚劍在描述男主角與其女友時,不忘多加一句他倆跟原生家庭關係都很糟,以及女主角建立了一個類似「重組家庭」的情感。

遵循土法煉鋼的解讀,先是好奇譚劍與父母的關係——似乎並不糟,那為何他不斷讓筆下人物離開原生家庭,尋找新生活呢?「原生有很多意義,我希望讀者可以自己去想。」

我也好奇,儘管兩部作品不乏血腥,但終究給了主角好結尾——原生家庭擺爛的人,最終都能自立門戶。譚劍的說法是,「應該給人家一點希望嘛,但他們獲得新人生之前,還做了一件事,坦白。我認為,如果不承認犯過錯,就無法有新的開始。」

新的開始,也關乎你想活成怎樣的人。繞了一圈,譚劍的小說忽然勵志了起來。

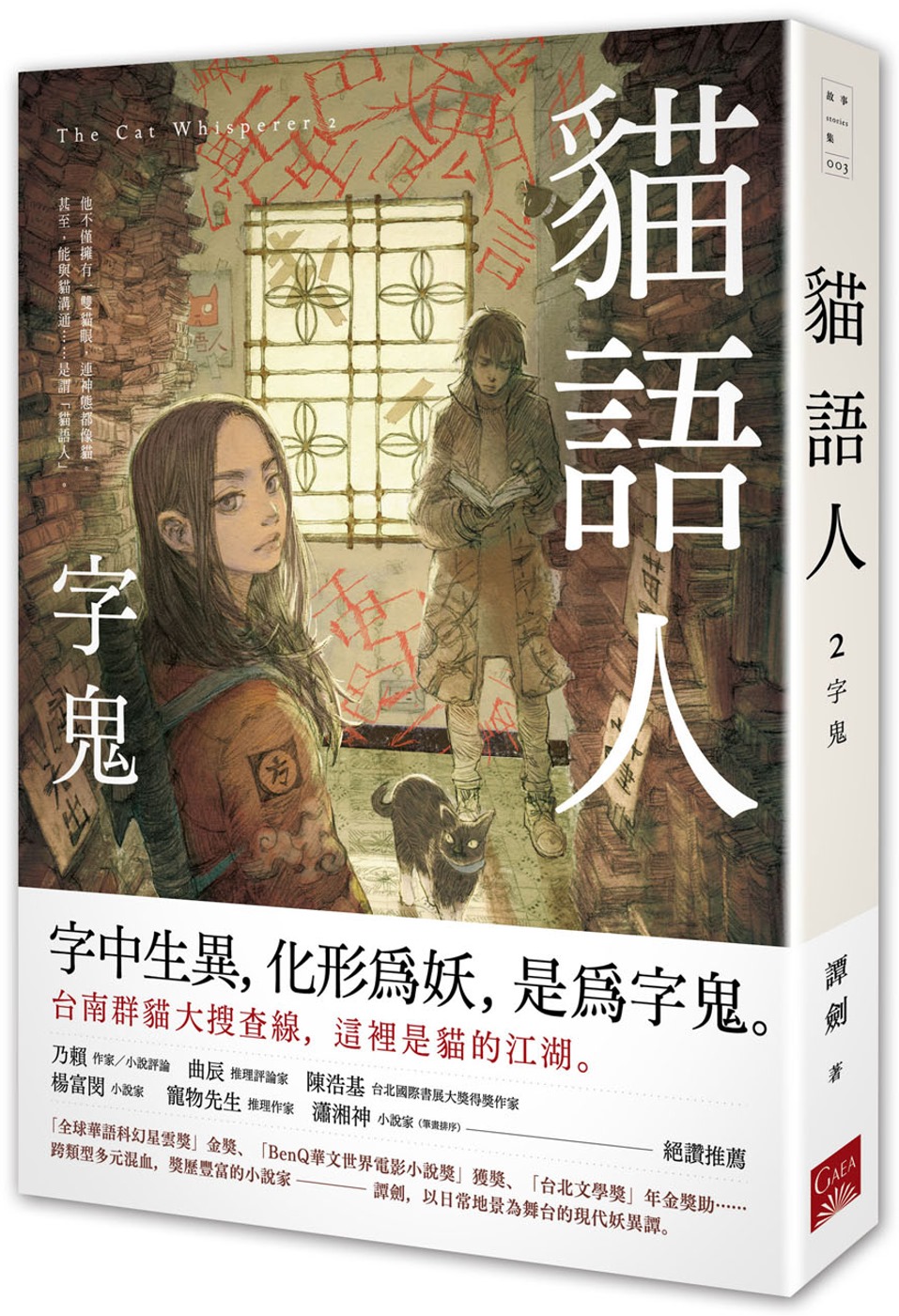

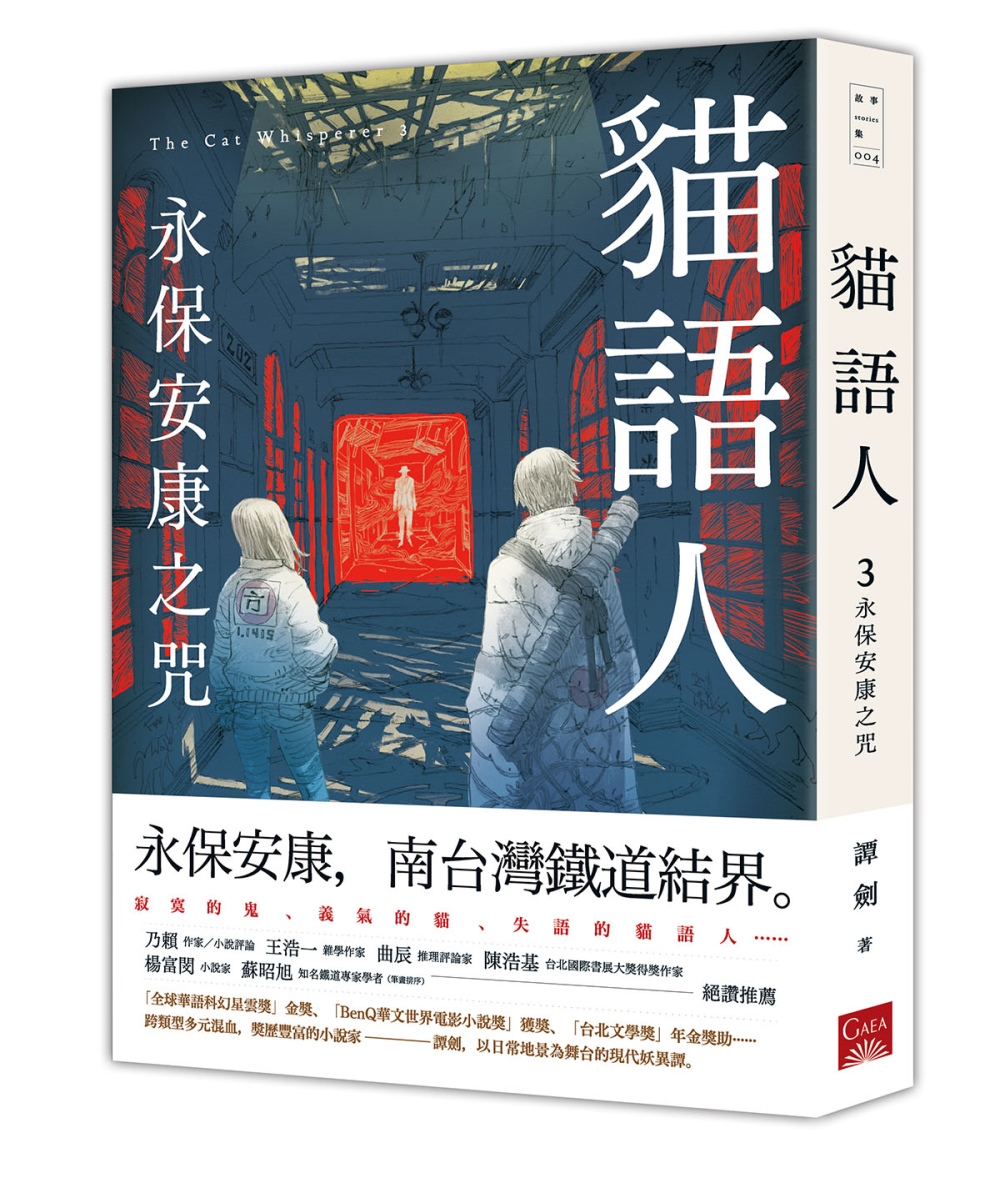

當年為了寫奇幻驚悚小說《貓語人》,譚劍看了很多台灣歷史的書。為什麼關注台灣?譚劍的回答是,「如果一個人不了解外面的世界,也不了解自己的世界,就會永遠覺得自己是『正常的』或『不特別的』。」

「我一直對台灣很有興趣,因為台灣跟香港很像,例如都用繁體,但也有很多不一樣的地方。看過台灣後,我更了解香港。」

譚劍以整修N年的台南火車站二樓為例。「台灣人可能看那邊廢置很習慣了,但我從外人來看,就覺得這麼重要的地方變這樣太奇怪了。查資料我才知道,那邊以前是旅館,據說當時還是太子的裕仁天皇來台灣時還去過。」是了,我想起身為台灣人的我,每次出台南火車站都只納悶到底還要施工多久,不曾想過它的前世今生。

新的開始,活成怎樣的人,也是關於原生家庭的討論。對此,譚劍說,「血緣不是唯一。」

▌技藝的記憶

寫小說的譚劍,是個狠人。

要先用心智圖製作大綱,把大綱寫幾萬字的短版,再將短版擴寫成長版,最後從寫好的長版去刪。他自嘲這是受到王家衛影響。而層層工法之下,還留下來的,懂得都懂。問他為何要刪?他說,「都是多餘的情節,多餘的描寫,如果讀者看現在有的就能感受到,為何要寫多?所以我分很多章節,每一章節都很有鉤子,就是讓讀者繼續看下去。這就是刪刪刪的結果,因為推理小說非常需要跟讀者的注意力掛鉤。」

寫小說,是積累與推倒這些積累。然而,譚劍絲毫不介意被改編。「我不相信忠於原著這件事。就像王家衛的《東邪西毒》好看,但更好看的是《東成西就》。所以為什麼要忠於原著?作品比作者更重要,讀者會記得作品給他的東西,但未必會記得作者是誰。」

「未來,我的讀者也不必知道我是誰。」譚劍說。所以留給讀者的,只有小說的技藝。作者的意志已在其中。

這也是《姓司武的都得死》、《復仇女神的正義》值得細看的原因。譚劍不止一次提到,自己寫的不是推理,只是小說剛好有死人。「故事如果只能寫成推理,就有會限制跟框架。如果我寫本格,稍微多寫了,讀者可能就會嫌棄,如果探討更多,就像把容器換大一點,從小杯變成大杯,或是更跳一點,變一鍋火鍋。」

小杯變火鍋,也體現在譚劍的犯罪故事或許更像武俠小說——對詩學正義的追求。正如蘇格蘭犯罪小說家薇兒.麥克德米(Val McDermid),必須一再為她以女性身分寫殘酷暴力辯解——女性往往是暴力的受害者,她們來寫,不是剛剛好嗎?——是為了召喚某種失卻的正義(在此,正義是複數、多維的)。譚劍筆下曲折離奇、看似發散的死法與死者,也是一種折疊正義的方式。

正義太多鋩角——它從來不是簡單的,卻無形,必須以一連串的死亡為點線,連成故事的面,才能試圖搬演。最終,死亡,或者說犯罪,是譚劍從香港城市天際線裡割下闇的布幔,打包這座城市,寄給正義這個收件人。地址不詳。

延伸閱讀

回文章列表