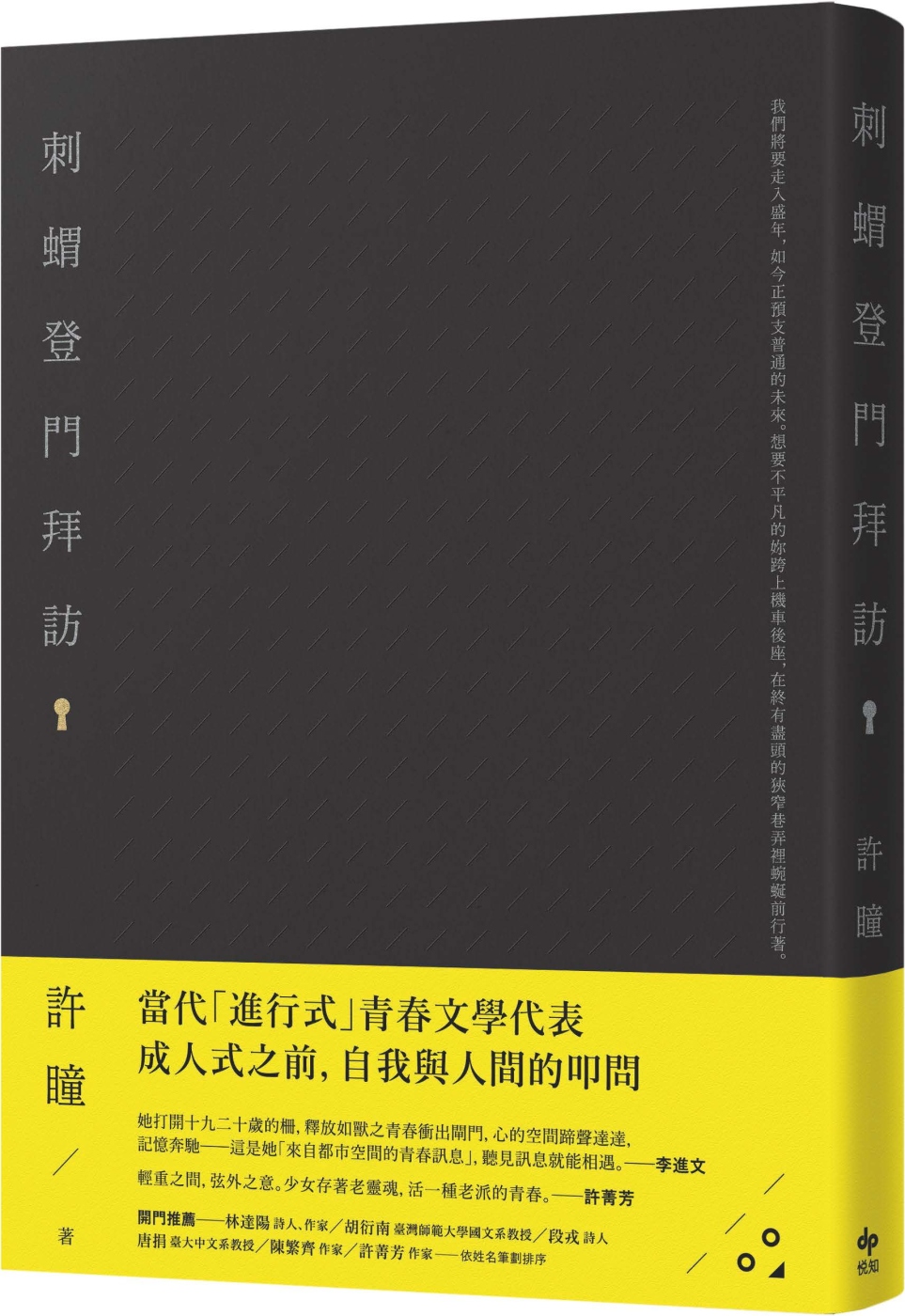

李時雍第二本散文集《永久散步》、許瞳「現在進行式青春三部曲」最終部《明天還能見到你嗎》書影。

李時雍第二本散文集《永久散步》、許瞳「現在進行式青春三部曲」最終部《明天還能見到你嗎》書影。

微雨的冬季,作家李時雍和許瞳,分別出版自己第二和第三本書,時雍編寫抒情散文作品《永久散步》(下稱《永》),集結旅居波士頓的一年,亦是對旅行與自我永恆探問;許瞳則以《明天還能見到你嗎》(下稱《明》)做為「現在進行式青春三部曲」的最終部,透過寫作發現雖然生活本身不能完全成為筆下的材料,但寫卻是她活著的證明。

在寒流來襲的台北傍晚,我們在咖啡館二樓,一邊看著窗外操場上高中生踢球,一邊和他們聊聊散文對彼此的意義、寫作的各種儀式感,以及如何在各種時刻安放己心。結束談話時,台北街頭已完全暗了下來,冷風中微微飄著雨絲,知道有人也曾抵達那些深深的暗處,但仍返回到這裡。

對 談 人

作者簡介

作者簡介

出版個人散文集《裙長未及膝》(二〇一七,聯合文學)與《刺蝟登門拜訪》(二〇一九,悅知文化),記錄青春想像及橫渡成長期的領悟。二〇一八年共同創辦《不然呢 Brand New》青年文集,獲貓取廣告公司及統一企業贊助,出版華文圈「十八歲以下」創作者作品,關注年輕世代的青春書寫。曾任紀州庵文學森林、臺灣文學基地駐館作家,二〇一七年以台灣作家身分赴杭州參與「兩岸文學對話」。曾於 TEDxYOUTH、《聯合報》年度女性專題等場合公開演講。書評、散文作品及影評見刊於《聯合文學》《幼獅文藝》及 BIOS MONTHLY。

Q:理想的散文是什麼?

許瞳:對我來說,理想的散文,是可以呈現生活的平凡,但又可用出其不意的方法,寫出生活中的靈光——像時雍在《永》裡提到的「刺點」,如何在文字裡面呈現生活的刺點?或黃麗群老師主編《九歌109年散文選》,曾提及散文是「普通,然而貴重」,這兩者恰好是我認為理想的散文最重要的元素。

李時雍:透過這次寫作《永》,我覺得散文跟生活有某種很貼近的狀態,像是去看攝影展時,在作品旁看到一塊小小的解說牌,一行標題,一段時間,一個地點,通過這個小小的縮影,讓我打開記憶的空間。散文同時有一個感知面,也有刺痛你情感的部分,理想散文有點類似許瞳在文字裡提起過,它像是超鏈結著一個又一個空間,如她筆下的「海豚飯店」,或是寫作實體/虛擬的「房間」——首先對創作者產生意義,當我們再一次回看,能重返記憶的原點。

Q:散文可不可以虛構?

李時雍:剛剛談到寫作者面對散文,但來到讀者端,我覺得散文有個很重要的特質,是可以透過散文「看到」一個人:覺得這個人的經歷跟自己有某種連結,進而讓你喜歡這個寫作者;有點像我們喜歡某個YouTuber一樣,你會看他拍生活的影片。散文的真實,建立在寫作者主體情感的真實,而「虛構」則是寫作的方法之一——寫作者必須用真實的情感,驅動筆下的文章,以真實連結和閱讀者確實地相遇。如同許瞳的作品〈斑馬〉,一開始讀時像散文,但很快會切進小說化的描述裡,但你不會覺得它不真實,而是用散文的情感抒情,面對身體性的、內在的不安,像夢境一樣,但是醒來之後還是在那個日常裡。

在《永》後半部,受到非虛構書寫的概念思考,我會認為觀點的轉換很重要,從不同的觀點去看同樣的事情,會不會因此有不適切的地方?以他者的眼睛去看待,因而對於寫作的對象有所慈悲。

許瞳:如果單純要回答散文能不能虛構?我可能會再問深一點:那何謂真實?或在寫作時,我們寫的究竟是誰的真實?唐捐老師曾在前陣子的講座「山寨散文小史」上,談及散文中的真實應該有其重要性,但不該有獨斷性,我很同意他的說法。受到《如何說好真實故事》一書的影響,我在完成《明》後,曾拿著文章先給被書寫者看過,不過對我來說,那是一種開啟對話的方式,而非取得他們對於真實與否的訂正或許可。然而,單以自己的視角,很難把情感完全的表露出來,所以我可以理解有些人可能跨出自己的世界,進到他人的去描寫。當然我覺得對於讀者來說,還是希望能夠從散文看見寫作者;當他們發現與其想像有所背離,或許會感到被背叛、不公平。這件事情很難拿捏。

Q:兩位覺得當今所處的世代,散文是否有寫出不同以往的聲音,可以指出不同處是什麼?

許瞳:我覺得現在的散文、各種文體,其實都漂浮在各種介面,過去只能從書籍或報章雜誌接觸到文學,可是現在甚至能把臉書上某篇文章也當作文學作品來討論——讀者跟寫作者的距離變得非常緊密,以至於寫作者在創作時,會比以往更快地思考如何讓文章被接受,對於觀看的方式有更多想像。我覺得這有好有壞。對於雜食者如我,過去一些難以入文的題材比如判書,得以發生,我很樂見這種多樣性的發生。再加上臺灣是個很有朝氣又很自由的社會,可以談論各式各樣不同的議題,從書穿梭到社群媒體,它的邊界漸漸地沒有那麼明確了。

李時雍:每一篇單獨的散文,都會有不同的聲音,沒有什麼人之間的散文是會相近的。無論在網路年代或印刷紙本年代,回到寫作的最前端,我們在面對的經驗本身、書寫的特質,其實每個人都是單獨的原點。然而我也不否認,跨媒介的書寫於現在寫作有其重要性,譬如在《永》裡有一兩段是來自臉書上的記事,過去我也許會先在日記本草草記下,但現在也可能先寫在網路上;不過對我來說,文字的見證依然是寫作的起點,只是記載的媒介不同了。

Q:是否可以談談彼此的作品,最不同於同類型創作者的地方是什麼?

許瞳:洛我覺得很難定義時雍。讀《永》也發現其中難以界定的一面,有像日記的散文,也像旅行文學,卻不會想要把它安放在任何一種類別;於我而言,《永》的珍貴性是耐讀,讓人不想要太快讀完,他喜歡的舞蹈、音樂,或者是他看到的風景,明明是一本文學的形式,但是你可以看到各種藝術的結合拼貼。這種緩慢與私密,在此刻快速的書市裡更顯彌足珍貴。

李時雍:在此時此刻,認真投入散文寫作的人如許瞳,選擇用很純粹、非常緩慢且抒情的說話方式,處理生命的經驗,回到「我」的視角去描述這個世界,然後跟身邊的人分享,跟同世代的寫作者放在一塊,已然是她顯得與眾不同的地方。

也許用一個隱喻,我們各自的作品《明》、《永》都滿像一部電影,使人打開一段旅程或故事,透過編排邏輯、裝幀形式的呈現,也充滿講述一個完整故事的意識,不同體裁同時出現在一個作品裡,也在這個時代讓人體會到散文另外一種可能性與模樣。

Q:兩位都有「學霸」的學經歷,這樣的養成,在創作的減分以及加分分別是什麼?可不可以聊聊?

李時雍:我不是學霸⋯⋯我的學校成績不是太突出⋯⋯但提到曾經歷的學校,我覺得更重要的在於那段時間相遇的人,以及學習知識的場域空間,有著很深刻的時間感和古典的氣氛。有點像去逛美術館,看到很多的藝術作品,這幅存在一百年了,那幅完成了八百年,你會知道自己是活在一個漫長的時間裡,因而感到自身的渺小。這會讓我們回到當下的寫作或閱讀,也許更珍惜、慎重地安放每一個文字。

許瞳:我非常同意時雍所言,在歷史空間裡你會重新認識自己的體悟。我讀北一女之前,也對第一志願充滿各種想像,原本以為自己特殊之處在於用功,但這邊集結了各個地方的前三名,每個人都是學霸,那我和其他人有什麼不同?不是很會體育,也不是儀隊,我好像就是喜歡寫作、讀書,給予我一個地方可以躲藏的,就是文學吧。

Q:兩位《明》《永》都書寫過異地求學、生活的經驗,兩位在其中是怎麼安頓自己的身心的?也請分享一年的留學生活甘苦。

李時雍:到異地感受不安或孤單,是無可避免的,但我會用自己熟悉的儀式或行為固定自己,比如我帶了半個行李箱的濾掛咖啡包,每天早上就從沖泡熟悉的咖啡開始,然後坐在桌子前,面前有一扇窗,開始讀書寫字,彷彿回到台北的家中。又比如,我永遠記得當我終於在生活裡安頓下來,第一次進劇院看表演時,啟幕前燈暗下,在黑暗中抹掉一切的邊界,我坐在一個很熟悉的觀看位置,看電影,看舞,看劇,瞬間也讓我有回家的感覺——在陌生城市做著自己熟悉又喜歡的事情,讓自己固定下來。

許瞳:我超有同感。在國外讀書的時候,能掌握自己完整的二十四小時,也沒有一個固定的身份,那我要如何建立自己的系統?對我來說可能就是跑步跟買菜,這兩個不用花太多錢的事情。跑步去買菜,知道星期幾什麼東西會打折,回到住所煮自己喜歡的食物。透過這樣的模式,將生活穩定了下來。偶爾去看電影也是會讓我印象深刻,因為去到哪裡,電影都是一樣的。

Q:許瞳在《明》中不僅寫到許多音樂啟蒙,也「看」過一首歌在練團室有機長出來的過程,而時雍則有參與舞團、實際學舞經驗,不同形式的創作對於自己寫作上有什麼影響嗎?

許瞳:不管是戲劇、舞蹈或樂團,我真的很羨慕共同創作。一直以來我都是獨自寫作,所以如何和他人以非語言的互動達成同調,一起創造出某個東西,對我來說是非常奇特的事。無論是在歌詞或樂曲上,音樂都幫助我去理解更多生活,潤滑了我的創作,譬如在寫作卡關的期間,看著朋友們練團,就從他們身上得到很多的靈感,讓我回到自己的生活去想,我可以從中創造出什麼。

李時雍:曾看過一本哲學家和編舞家合作的一本書《疊韻》,編舞家在哲學家的文字裡看到一種舞蹈性,透過這個文本當作劇場展現之。對我而言,舞蹈和文學有其互相纏繞、共振的性質,比如說緩慢、重複、墜落,都是兩者擁有的相同母題,那我就在想,如果有一個喜歡跳舞或劇場的人,想看一本書,我能推薦什麼給他?藝術之間有些東西會連接起來,到最後產生自己的閱讀路徑,但分享給別人到底有沒有任何意義?有時候只是回到自己觀看的方式,即使不一定會成為知識,就是很好玩。

Q:兩位的家庭關係都非常緊密,彼此父母都從事與文學/學術相關領域,請問在成長過程中,父母是否也有影響兩位在讀書生涯、選擇職業呢?

李時雍:家庭當然占了很大部分的因素。但開始在大學時接觸文學,更多是在面對自己的內在,看小說,參加電影社而大量看電影,喜歡文學後,家庭原有的環境因子才跟自己有所連結。直到現在,知識學術上有父親引領著我,而寫作部分我則會和媽媽討論很多,有時她完成文章會傳給我看,我不太有把握之處也會請教她。

許瞳:我爸爸是譯者,媽媽則從事出版編輯,家裡餐桌旁有一個很大的書櫃,從小我就會看著那面書櫃,覺得如果讀完所有書,好像就可以進入大人的世界。爸爸的確也會推薦書單給我,以前跟著他看卜洛克的小說讀馬修史卡德、村上春樹、余華,一直以來都是我閱讀的引路人;開始文字創作後,媽媽也會就編輯專業和我討論寫作的生涯。我覺得我會喜歡上文學,一方面是因為我想要理解我的家人,也才慢慢地走上這條路吧。

Q:兩位在新書中都大量提及音樂,以及寫作空間的布置安排,想請時雍與許瞳和讀者介紹你們在書寫時常常聽的音樂,以及是否有寫作的儀式?

李時雍:寫作時我習慣聽音樂,早一點是Kings of Convenience,後來是也在《永》中寫到的Chris Staples。這幾年陳建年《餘生》則一直陪著我,後來和朋友製作舞蹈作品《百合・ゆり》也用過其中的曲目,所以回過頭再聽這張專輯的時候,就層疊上更複雜的記憶了。

許瞳:寫《明》這本書時,我大量重複聽狗博士(Dr. Dog)的〈Where’d All the Time Go?〉,晚上騎腳踏車時聽,那旋律的行進感很強烈,比散步快,但還不到跑起來,然後去咖啡廳寫作。後來到了英國,我會先吃一客羊肉咖哩,吃得很飽很飽,然後到很安靜很安靜的大英圖書館,只帶筆電,專心寫到閉館,再搭地鐵回家。

編:你知道國外的羊肉通常都是綿羊嗎?不像我們羊肉爐的羊是山羊。

許瞳:!我不知道!

編:你的寫作充滿綿羊。

許瞳:謝、謝謝綿羊(?)

李時雍作品

許瞳作品

延伸閱讀

回文章列表