假如你單身,跟爸媽住一起,想交女朋友,但是沒有空,因為你要陪爸媽。其實你爸媽已經死了,但他們自己不知道,你無法丟下他們,只能「陪困」在亡者對死亡的恐懼之中。這樣的人生,要怎麼過下去呢?

第二個角色:每天工作九到十小時,下班後煮飯洗衣做家事,照顧中風的太太,卻從沒想過一走了之。日子過得慘澹,「難怪言行卑鄙」。

第三個角色:有妻有子,但老婆生的小孩是朋友的骨肉。他痛苦地經歷了恨,再也受不了自己,向上帝禱告,只求一死,果真「中彈似的倒地,醒來之後我的心全變了。……鬱悶從我的胸口飄走了。而這不是比喻。……對寶寶的仇恨也消失了。一轉眼,他是我的親骨肉無誤。」

這三個可憐的傢伙,同在一個空軍基地上班,這地方即將裁撤,改制為「反恐中心」。失業與搬遷壓力等在前方,但是這三人沒有一個,將改變視為逃離的契機。這三個苦命鬼。他們都想留在原地,留在責任的「已然性」之中,而三人「就地轉職」的唯一希望,僅僅在於,他們其中一人「認識一個認識高官的人」。作者桑德斯在這篇〈敦睦科〉裡,以苦澀的幽默勾勒「衰洨」的人物:「我看見(某同事)走向他的車,腳步小而不自然,一支碼尺從褲管溜下來。他彎腰撿碼尺,印表機墨水匣從外套掉出來。他屈身撿墨水匣,帽子落地,裡面有一盒訂書針。」這裡沒有光榮的軍人,只有渺小的生存,眼看飯碗保不住,先貪點便宜再說。

人生總有複雜難解的時刻,這正是小說的時刻:整地中的基坑底下,挖出了兩具古屍,假如事情曝光,反恐中心就沒了,世人對古蹟的熱愛,會斷了他們的生計。人性的試煉由此展開:要堅守「為所應為」的原則、當個正直的基督徒,還是要說服自己,地底的屍體多的是,每一棟建築只要挖得夠深,八成都挖得到幾具。那兩人當年沒穿壽衣,沒躺棺木,不如「重新下葬,以示尊重。」木乃伊重新入土傷得了誰?「他們老早過了受傷的時間。」

三人共謀隱匿,然後……。這篇小說帶著縝密的戲劇性,讀過一次,覺得消化困難,必須再讀一次。「消化困難」不是因為寫得不好,而是,你不知不覺跟隨角色的命運來到遠方,那旅程的神祕令人既清醒又困惑,你要弄清自己是怎麼一路走到這裡的。這裡又是哪裡?為何會在胸口湧入那些異樣的感受:壯麗、崇高的感受?你可以相信這些感受嗎?

小說座落於現實,帶著實在的歷史記憶,可以看見冷戰初期的噴射機塑像,尼克森時代(越戰末期)的塑膠聖誕老公公。同時,這裡似乎已是未來,有「拉環式加熱牛排」,也有簡稱「迷舍」的迷你旅館:房間小如衣櫃,客人等於是用抽屜送進去的(這根本就是屍體冷凍櫃吧),每晚只准出櫃兩次,想再外出,一次索價三元。(出櫃可以,但要限量。小說裡布滿這類妙趣橫生、「要死不活」的幽默感。)小說中的「我」依賴高科技的心理驗算,評估各種行為的「道德風險」,但那些貌似數位化的超級運算,又像某種遠古的智慧,轉念之間就能讓心靈改道。在科幻的部署中,還有活著的死人,我們通稱為「鬼」的東西。

問題是,他們的計劃失敗了。傷害疊加傷害。簡直生靈塗炭。在此,「生靈」是一個合適的詞。亡者的時間是無限綿長的,死後的世界很大,跟「思想」一樣,跟信仰一樣。小說中,意圖將「古人/古蹟」掩埋的人,恰恰是將死人扛在肩上的人,他之所以做出「對不起」的事,是為了「對得起」另一件事,彷彿在守護歷史記憶,肩負起照顧「被屠殺者」的責任。

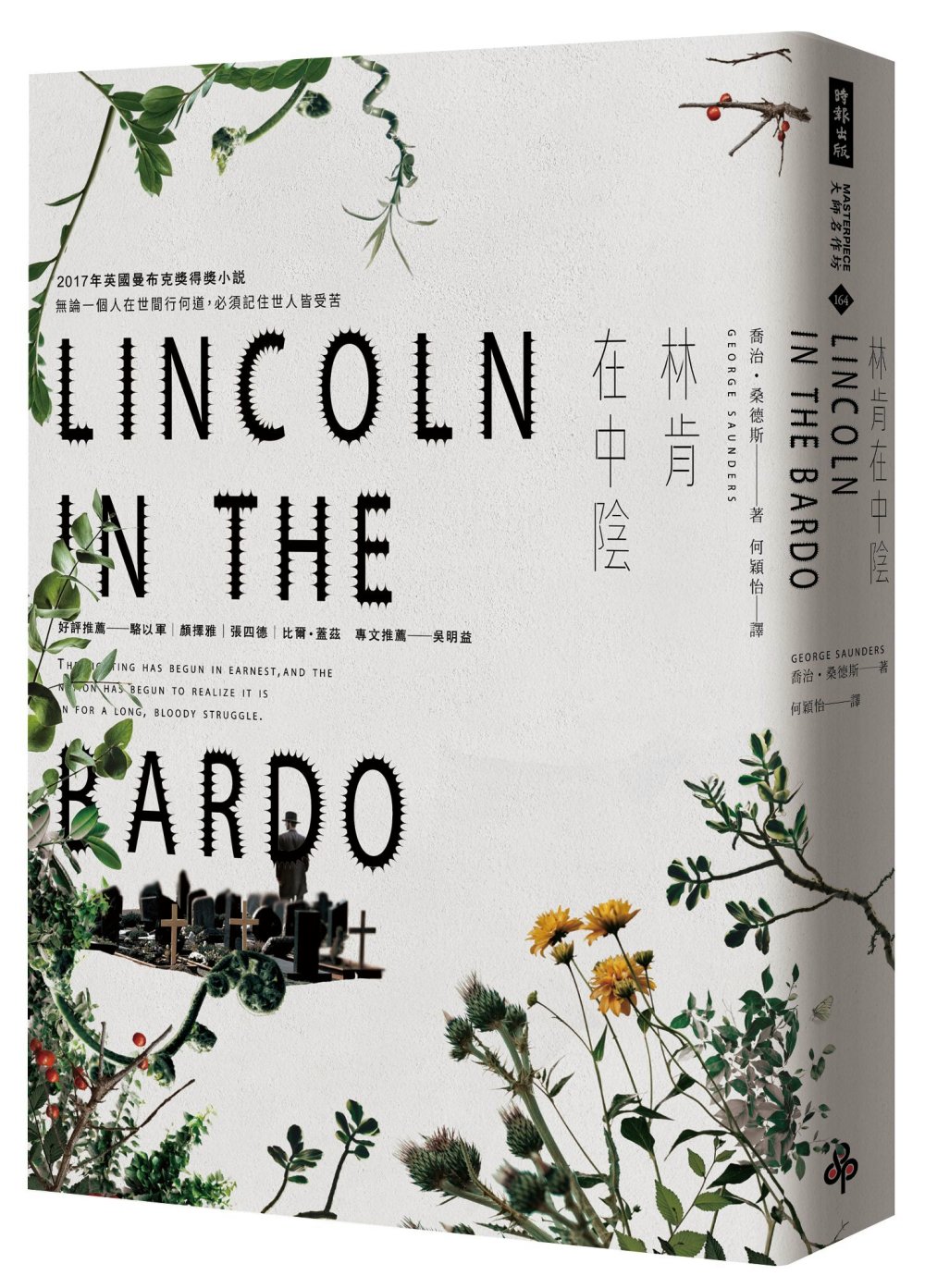

桑德斯 2005年發表的這則短篇,預示了2017年的得獎長篇《林肯在中陰》給出的,那種,與其稱為世界觀,不如稱為宇宙觀的,信心的質地。閱讀這篇小說,就像「拿鐵鎚敲擊薄薄的岩壁,岩壁裂開後,裡面還有另一層,裡層裂開後,底下還有一層。」進入地心的地心、時間的時間,碰到鬼,也遇見神,無從區辨抵達的是過去或者未來,卻直覺那一點也不重要。

時間快到了,「過去」要來了,尚未到來的「『未』來」即將撲過來了。他們拚了命想挽救自己,挽救家人,有沒有可能,在拚命的時候,有一個永生用不著拚命的力量出手幫忙?──在未來的「遠古性」與遠古的「未來性」中間,停泊著某種無窮無盡、類如永恆的事物,也許這就是小說抵達的遠方。

延伸閱讀

回文章列表