倘若歷史是一條由古至今的道路,「事件」就是沿途的標誌,解釋著時間軸上不同的瞬間或區段,成為人們理解過去的座標。經由事件,讓人們在回顧過往時,不至於陷入時光流逝的茫然,藉由明確的人時地物,加上簡明的因果關係,提供人們在面對無常世事時所需要的穩定。

然而,事件就像燈塔一樣,在以燈光指引的同時,留下了更多的暗角。如同旅遊從來就不只是收集地名,在標誌與標誌之間,那移動過程中所感知與體驗的種種經歷,才構成了旅行意義。藉由個別事件的連接,讓歷史「條理分明」,其實潛藏著簡化的風險。即使不至於造成全然的誤解,但往往令人看不清前後的全貌,以及貫通於事件的關聯。好的歷史研究,正是要運用微觀與宏觀的視角交互推敲,還原事件內外的複雜和矛盾,打破事件和事件間的界線,不僅補充細節,更提供事件背後運作的邏輯,以及貫穿前後事件的普世意義。

史學絕不只是生硬的背誦事件,更不是預言未來的水晶球。歷史學研究之所以能回應當下,正在於能考據、追索事件的紛繁錯雜,進而推演出超越時空侷限的普遍性命題或結構,回應史家所身處的時代。

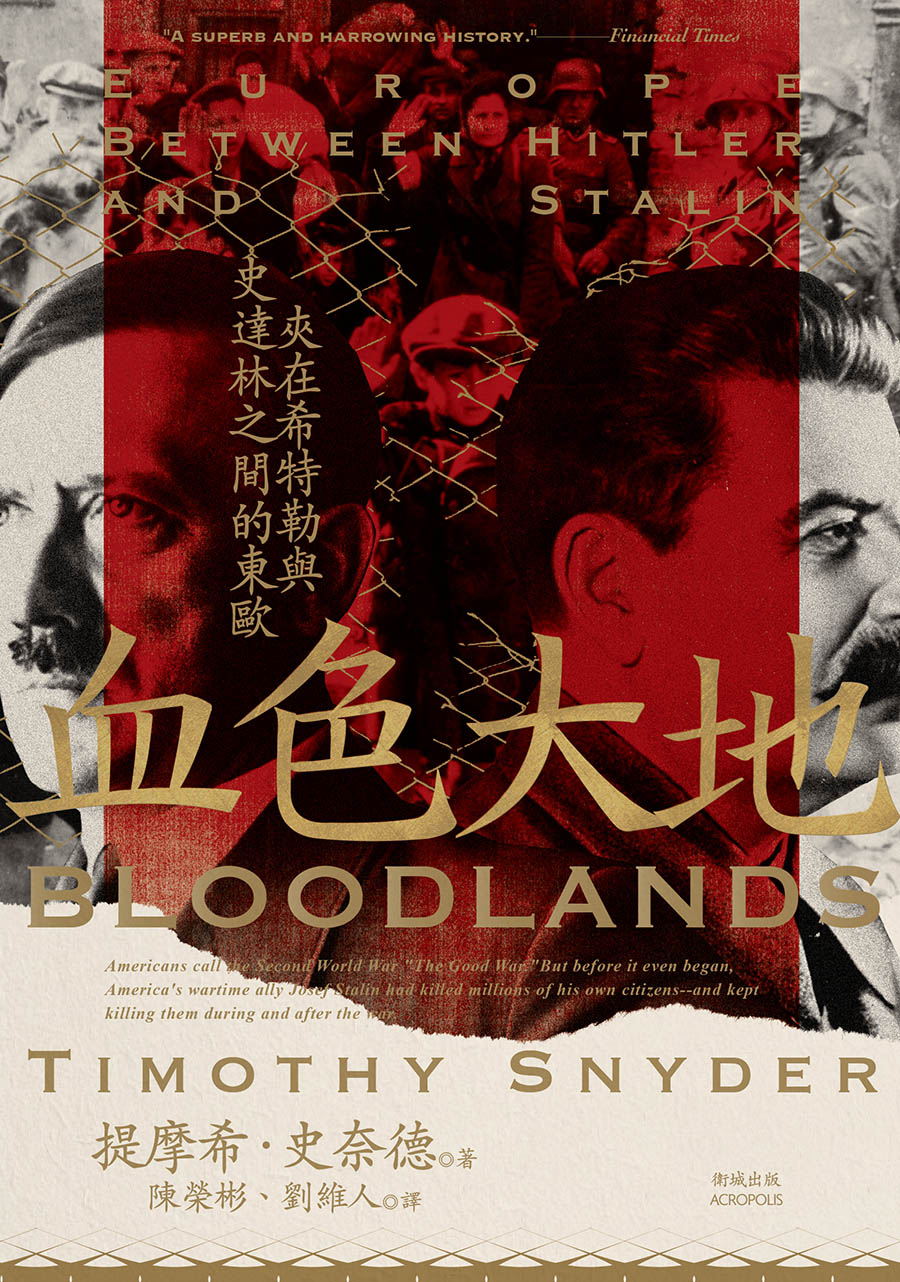

提摩希.史奈德(Timothy Snyder)的《血色大地:夾在希特勒與史達林之間的東歐》(Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin),無疑是最佳的示範。作者以「血色大地」一詞,指稱波蘭中部向東延伸至俄國西部,往南涵蓋烏克蘭,北方則包括白俄羅斯與波羅的海三國的區域。全書聚焦於二十世紀中葉,蘇聯史達林和納粹德國希特勒兩政權對這片土地上的人民的大規模屠殺,這也是稱其為「血色」的原因。對多數人來說,納粹德國對猶太人的迫害可說「耳熟能詳」;對於史達林的計畫經濟和政治大清洗,可能也有模糊印象。然而,對於兩起事件的具體內容,多數所知有限,頂多從流行文化上獲得情感的震撼。倘若只將兩者視為由兩個政治狂人造成的孤立事件,便難有更深入的反思。

《血色大地》一書藉由史料的搜羅和考察,濾除掉常見的陳說,洗去某些誇張不實的宣傳或神話,還原兩起事件過程中的層層環節,指出這塊土地早在納粹占領前、就曾面臨一波波人命的屠戮。若將視界放寬,東歐從1930年代開始,就在獨裁者野心下數次被種族血洗,每一次的殺戮,在動機和目的上彼此相貫。

這樣的切入,一方面甘冒大不諱地,將過於慘酷以致不應用於「比較」的猶太大屠殺,來和史達林的殺戮相比擬;另一方面,打破了史達林苦心虛構包裝雙手血腥、宣揚抗德事蹟的歷史敘述。二戰前後,德蘇意識型態或許迥異,但無論是合作或敵對,雙方都以最兇殘無情的手段殺戮東歐平民。史達林和希特勒,在抽象的層次上,共享獨裁者的特質和欲望,懷抱著大國或帝國夢想。當看似迥異的納粹德國和共產蘇聯,都可以彼此承繼,只要主客觀的結構因素不變、獨裁者的野心與權力未受節制,那麼同樣的悲劇,就很可能在新世紀復活,以極度相仿的變形再次重演。

當《血色大地》中譯上市的此刻,俄羅斯軍隊正侵入烏克蘭各地,戰火一度推進到離波蘭邊境不到20公里的軍事基地,白俄羅斯則完全成為俄軍的附庸。新聞裡處處充滿著二戰時血色大地的既視感;同樣地,當我們閱讀《血色大地》的描述,又似乎隱隱指涉著當下。過去和現在,因強人的野心,荒謬地交織在一起。

血色大地在當時是大多數猶太人居住之地,也是史逹林和希特勒兩人角力的戰場。在這本探討政治大屠殺的專著裡,作者首先挑戰了過往將焦點置於納粹集中營的偏差,因為這區域多數受害者並非死於集中營,而是在德國入侵之前就死於蘇聯主政下的人為饑荒、槍斃和古拉格勞改營,後繼的德國只是青出於藍更勝於藍。作者推估,從1933到1945年至少有1400萬的非戰鬥人員死於東歐這片土地。

1933年春天是一切的源頭,當經濟大蕭條衝擊民主自由體制,史達林和希特勒在各自的國家趁勢崛起,獨掌大權。史達林是謀略家,「將革命體制化」,鬥倒一路上所有政敵,在一黨獨大的蘇聯登上權力頂峰。希特勒則是煽動人心的專家,靠著群眾魅力,讓納粹黨在議會政治的選舉中獲得實權,進而架空了國會,逕行獨裁。兩人一信仰共產主義,一自創國家社會主義,一左一右,看似對立,卻都懷著以極權手法改造世界的理想。在他們極權的烏托邦想像裡,農業大國烏克蘭有源源不絕的糧食和生產力,是他們的首要目標,這讓烏克蘭成為血色大地上最多人遇害的地方。

首先控制烏克蘭的史達林,為了要實現他那紙上談兵的計畫經濟,推行集體化運動,把蘇聯和烏克蘭推入了大饑荒的地獄裡,又因為烏克蘭臨近西方,深怕波蘭等外來勢力滲入烏克蘭,於是強化管控烏克蘭的黨機器,實施大規模監禁、流放農民,把反抗者送到古拉格。當集體化成效不如預期,深怕承認失敗會動搖統治,史達林一意孤行,拒絕修正,放任饑荒災情擴大,讓數百萬烏克蘭人餓死。一個謊言會需要更多謊言圓謊:於是緊接著集體化之後,就是全國性的政治大清洗。在蘇聯高層的妄想裡,流放、勞改並不能消除境內富農反抗的力量,只有殺戮才能斬草除根。這場大規模肅清裡,原本在集體化過程中就顯得不夠順從的烏克蘭,就成為施行殺戮的煉獄。

史達林更把西方的波蘭當成假想敵,以肅清波蘭間諜為名,實為種族清洗,屠殺境內數十萬少數族裔。同一時間,正在苦心處理「猶太人問題」的希特勒,也對波蘭起了覬覦之心,想藉由波蘭的征服,將德國境內的猶太人全部遷移過去。一東一西,不同的信仰和需求,相似的權力欲望,史達林和希特勒決定聯手瓜分兩國之間的土地,再次帶來血腥浩劫。波蘭全國不論是上層菁英或一般平民都遭到粗暴的屠戮,尤其境內猶太社區更是受到重創。

權力者總是追求自己的獨強,因此德、蘇兩國的短暫合作很快就破局。希特勒希望複製在西線戰事的閃擊戰,開啟了和蘇聯的東線戰場,在戰事之初取得巨大的成功。脫離蘇聯魔掌的血色大地,迎來的不是救世主,而是另一個魔頭與另一波迫害。德國軍隊繼承了蘇聯的恐怖統治,除了殘殺任何可能的抵抗勢力,更系統性的殺害遍佈東歐的猶太人,以「種族滅絕」來解決猶太問題。

對德國而言,奪取土地的物資是戰爭的目的,土地上的人只是勞動力,要榨取至最後一分一毫。當戰事開始逆轉,前線物資的吃緊,德軍更是對占領區的平民無情迫害。然而,當蘇聯吹起反攻號角,收復德軍占領區,重新接收東歐諸國時,卻選擇報復那些未被德國妥善撒離的德國平民。史達林為了鞏固蘇聯的統治,再次對東歐各國內部的少數民族進行種族清洗。當美蘇冷戰對峙的格局成立,史達林也逐漸流露出對猶太人的不信任,視之為西方的同路人,並在老年時對多位猶太籍領袖或名人舉行審判。這些反猶舉措雖然受害者有限,卻導致東歐長期以來只剩下蘇聯扭曲過的二戰歷史。在史達林扭曲的歷史敘述裡,蘇聯才是二戰苦難的承擔者,東歐的猶太人,以及這片血色大地在德、蘇治下遭遇的暴行,從此埋沒。

作者史奈德一直以來都是勇於以堅實的歷史書寫出發,挑戰人們對現實認識的公共知識分子,有時甚至直接為當代議題發聲。做為史學家,他數度以專書重返東歐的過去,重現這塊區域因強國野心而掩沒難明的歷史。這些書寫不僅是替過去留下紀錄,清理盲點,其中許多的結構性的脈絡和影響,仍舊牽引著當代的命運。

《血色大地》即為一例,做為歐洲東西勢力的交界處,不論是二戰前後的德國與蘇聯、冷戰時期的美蘇兩大陣營,乃至今日的歐盟與俄羅斯,雖然不同時代境況有別,但始終是權力獨裁者渴望染指之地。所以本書可以視為兩位獨裁者的合傳,用血色大地的不幸對照兩人不切實際的野心,做為對專制暴政最直接的指控。作者提醒,當社會、經濟現狀走入困頓,一旦放棄民主與自由,將強人野心與意識型態扭曲而成的複合體當作解藥;或者,把對少數人的殘害當成多數人的福祉時,整體人類社會將付出慘痛代價。

雖然寫到希特勒與史達林,但本書也不只是兩大獨裁者的傳記。「每個人死後都淪為數字」可能是書中最觸目驚心的一句話,大屠殺的可怕,不只在奪走人命,而是在殺人過程中,對你我這樣的平凡人,予以「去人性化」的看待。不把人當作人,才會任憑人們餓死。作者在書中,第一步在還原數字,讓那些不可思議的數字浮現,進而在各章論述中還原受害者的故事。唯有重新將人視為人,珍視每個小我的重要性,才是對於大我濫權最大的防範。

史家不是依憑超自然力量的先知,而是努力在塵封的過去中尋找教訓的人。如同作者所言:「歷史不會重演。沒有事物會完全一模一樣。一切都在流動,一切都在變化。但所有的流動和變化都是人類歷史的一部分。歷史海納百川,無所不包,也包括我們對歷史的觀察。……我們變得更有智慧,是因為我們一次次回到河邊,不斷重複思考,一再重複詮釋,盡力用新知識填補舊知識。」

在民主備受質疑的二十一世紀,當獨裁者重新吹起戰爭的號角,或在邊陲之地對種族進行迫害,我們是否真的有從歷史獲取教訓,讓血色大地的慘劇不再重演?又或者在百年之後,後人將視二戰至今的歷史為同一則巨大的悲劇?明日的命運終將考驗著每個人從過去習得的智慧,以及當下所做出的每個選擇。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表