讀新加坡學者張優遠的《不平等的樣貌》的時候,我想起三年前(2019)參觀的、當時一票難求的「新加坡開埠兩百週年」紀念展。展場設在福康寧公園(Fort Canning Park)裡,一座綠意盎然、位在市中心的小山丘上。人們魚貫入場後,會先被引導到一道從天花板傾瀉而下的「雨的瀑布」。當隆重的引言告一段落,投影光束詭譎地閃爍,雨滴瞬間逆流而上。策展者用一場雨的奇觀,把參觀者推進時光走廊。

開埠兩百週年,是從萊佛士在1819年登陸新加坡、建立殖民據點算起。 不過,或許是想擺脫近年來飽受新加坡知識界批評的、「從無人聞問的小漁村到世界都會」的殖民敘事,展覽從柔佛蘇丹的歷史講起。沉浸式的展場只有一個通行方向:逐漸繁榮起來的商港、太平洋戰爭日本的侵略、獨立後的革新。如果我沒記錯,參觀者最後聚集在一個全景投影空間。人造大雨再度落下,來自體育、科技、藝術文化各領域的微笑面孔緩緩浮現。他們是自信的、屬於未來的新加坡人。

走出展場時遇上了真正的雷陣雨。兩百年前,萊佛士看上了這個俯瞰新加坡河的戰略要塞,他在此設立總督府,也興建了自己的官邸。更久以前,這裡是馬來皇室的所在地,也是他們的安息之處。雨落在紅磚、青苔、古墓之上,再向下滲透到熱帶植物的根系裡,鞏固著這座土丘。假日,各國移工在同一片草地上野餐。如果福康寧本身就是這座島嶼盤根錯節的歷史縮影,那麼剛剛那場逆行的人造雨又意味著什麼?

特展本身是一場聲光饗宴,但我所體會到的「歷史的深度」,可能不比在雨中的福康寧公園散步 。我意識到,我並不是那場特展的目標受眾。它是一則新加坡人說給自己聽的、關於新加坡的故事,是專屬於這座城邦的抽象的道德寓言。展場裡所有的歷史元素,都是為了反覆肯定當下的合理性、同時指向進步而繁榮的未來。 就算是過去的苦難,例如日本的殖民,也都已經「苦盡甘來」,成為今天的養分。策展者加入再多精采的、前殖民時代的蘇丹歷險記,也很難扭轉這條不斷指向前方的時間軸。

《不平等的樣貌》同樣是一個新加坡人說給自己聽的、關於新加坡的故事。然而,張優遠要抗拒的恰恰是開埠特展所體現的,那迴盪在整個島國、震耳欲聾的回音:「我們真是太棒了;我們真是太棒了;我們真是太棒了。」──到底,這裡的「我們」指的是誰?透過在租賃組屋的社區裡進行長期田野工作、訪談經濟拮据的家庭,她批判新加坡政府與主流社會的自我催眠。張優遠的文字沉穩卻鋒利,她要「破壞原有的敘事」,用不惜得罪人的姿態告訴她的新加坡同胞:我們真的沒有那麼棒。

國家控制了說故事的方式。而這套自我理解的框架,也因為符合許多既得利益者的經驗,而反過來驅動著國家。新加坡人深信唯才是用制度,但機會均等意味著個人必須為自己的成敗負責。每個人按照相同的劇本升學、就業、購屋成家,養育下一代,無時無刻不在競爭之中,卻彷彿唯有如此才是理想的人生。沒有能力按照這套劇本走的人,則成為了「有問題的人」。

社會學家該怎麼講述「另一個版本」的故事?張優遠的第一步,是拒斥這條暴力的、指向單一未來的時間軸。「時間」是貫穿全書的線索之一。 在租賃組屋社區,田野工作者感覺到時間慢了下來。她想起祖父母時代的鄉村(kampong)生活,那裡保有「我們」失去的美德:鄰里與家人之間的慷慨與扶持、互助與信賴。如今這些社群主義精神無法被轉化為關鍵績效指標(KPI),更不是當前國家所提倡的價值。

張優遠雖然指認出這種有別於主流敘事的時間,卻也沒有過度浪漫化這些家庭真實的困境。她承認自己花了一段時間,「才不再把這些場景視為浪漫的過去或貧窮的現在,兩者皆非,也兩者皆然。我們需要另一組詞彙才能描述這些景象,要用另一組鏡頭才看得清楚。」進步時間無情地碾碎了租賃組屋社區的另類時間。這些家戶不僅被視為缺乏競爭力,還徹底失去了時間的自主權──「低收入者的工作時間不僅不規律,也很難預測,全由雇主決定。」這讓照護與家務勞動變得更為困難。

《不平等的樣貌》還給出了另一條關於「空間」的線索。新加坡以高住房自有率著稱,政府也以此為傲。這讓多數人把擁有房產與安全感劃上等號,即便低收入戶也無法自外於這套語言。即便在法律上,租賃組屋的住戶通常不會被輕易驅離,許多人卻表達了強烈的焦慮。他們辛苦工作的最終目標,往往是為了買一間屬於自己的房子。張優遠提到,租賃組屋和一般組屋在外觀上往往難以分辨,這是國家讓階級「隱形」的另一個伎倆。事實上,租賃組屋的內部空間狹仄,有時甚至只有一個房間。與直覺相反,狹小的空間不僅增加了家務壓力,也讓家長與青少年子女之間的關係緊繃。

新加坡後港萬國區的羅弄萬國村(Kampong Lorong Buangkok),被稱為新加坡最後一個村莊。(圖片來源/wiki)

新加坡後港萬國區的羅弄萬國村(Kampong Lorong Buangkok),被稱為新加坡最後一個村莊。(圖片來源/wiki)

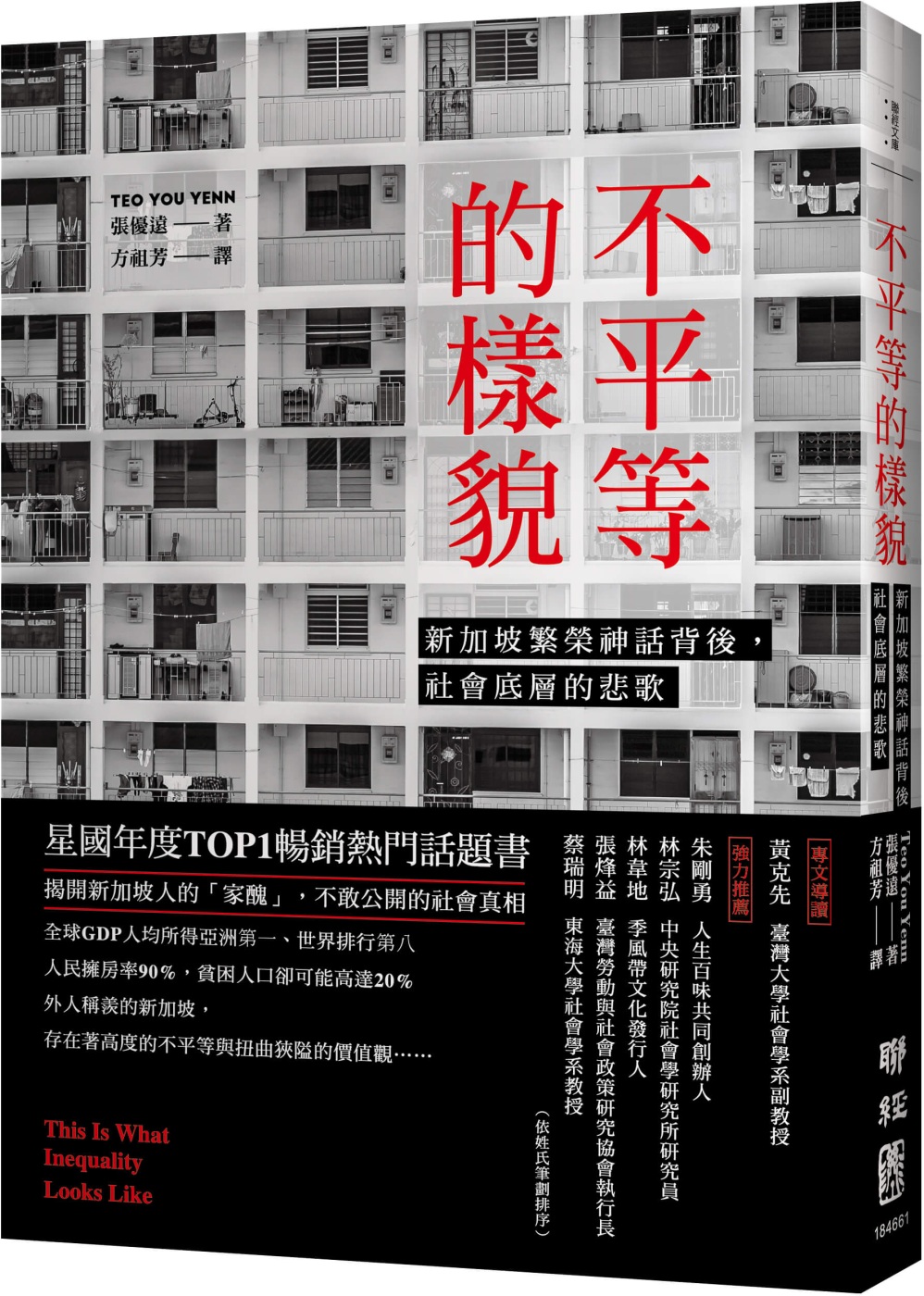

位於新加坡河水山及紅山的組屋區。(圖片來源/wiki)

位於新加坡河水山及紅山的組屋區。(圖片來源/wiki)

張優遠不用抽象的理論說故事,而是直接透過田野材料讓階級落差浮上檯面。當「典型家庭」在週末出國度假、創造親子之間的共同回憶,她的報導人一家擠在租來的廂型車裡過夜,用公園設施洗冷水澡;當中產階級雇用幫傭來減輕家務壓力,低收入戶母親必須把自己的人生壓縮在通勤、工作與照護之間。當一群人用錢延展自己的空間、贖回自己的時間,另一群人卻只能在給定的時間與空間裡掙扎。

然而,張優遠很清楚地說,這是一本探討「不平等」、而非「貧窮」的書。「他們的電視比我的還大!」許多人這樣評論低收入戶,沒有說出口的質疑是「他們真的窮嗎?」倘若用一套僵硬的標準去尋找貧窮,我們將永遠無法意識到新加坡的階級問題。張優遠的目的不是定義貧窮,而是描述相對的富裕與貧窮──是單親母親想要自己的房子、小男孩想要一雙足球鞋、一家人想要在假日出去兜風的故事。

《不平等的樣貌》告訴我們,低收入戶並不是「被制度遺漏」的人,主管機關完全知道他們的存在,甚至比任何人都還要瞭解他們的身家細節。一切的問題在於整個國家的失語,在進步與繁榮的回音裡,新加坡缺乏一套描述「不平等」的公共語言。張優遠說,如果我們真的在意人的尊嚴,就會理解「想要」往往就是「需要」。

「尊嚴就像乾淨的空氣……你不會發現自己多需要尊嚴、尊嚴對你來說有重要,直到你失去它為止。」

當代的新加坡擅於打造奇觀,也活在一套自我證成的奇觀語言裡:高所得、高住房自有率、高教育程度,機場裡的瀑布、溫室裡的沙漠、海上的花園,當然也包括那場逆行的雨。奇觀很美,但會吃人。活在同一個社會裡的「我們」,為何輕易地接受了有些人活得比其他人有尊嚴?這是有害的自命不凡,它的另一面是把平凡貶抑為無用,讓所有人都深陷同一套競爭的想像裡。《不平等的樣貌》用具體而鮮明的田野材料對決抽象的國族進步敘事,示範了說故事的另一種方式。它是開埠兩百週年紀念特展裡,被單一動線與聲光效果所遮掩的歧路與異音。

不去看,不代表它不存在。

延伸閱讀

新加坡海港城市的創建者──湯瑪士.史丹佛.萊佛士(1781-1826)。(圖片來源/

新加坡海港城市的創建者──湯瑪士.史丹佛.萊佛士(1781-1826)。(圖片來源/ 萊佛士的塑像位於新加坡河邊,是當年萊佛士登陸新加坡的地點。(圖片來源/

萊佛士的塑像位於新加坡河邊,是當年萊佛士登陸新加坡的地點。(圖片來源/

回文章列表