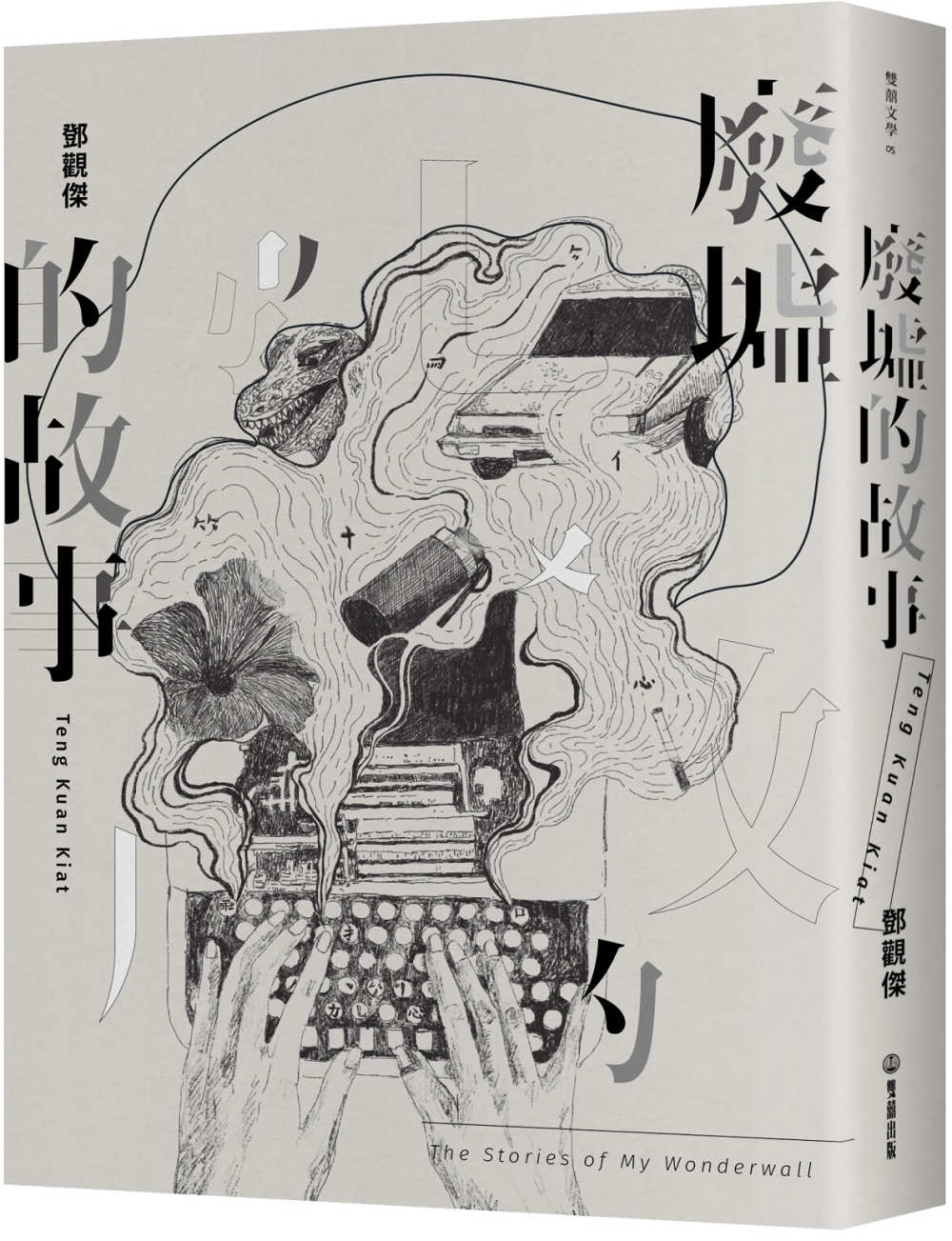

《廢墟的故事》是鄧觀傑的第一本小說。閱讀時,感受到這些文字蘊藉「靜置一段時間」的風味,強烈的氣息均勻地分布至情節之中,結構穩定,又徐徐延展出獨特性。這也是一本耐人尋味的短篇小說集,在有限的篇幅中,角色對生命中那些難以名狀之物事,適時適地,有了戲劇性的心領神會(epiphany),我享受到思索的樂趣,亦能夠不做他想地被新奇有趣的劇情拉引。「幽默」向來是絆倒許多作家的難題,但鄧觀傑顯然身手矯健。

作者出身馬來西亞萬撓(Rawang),來台灣完成大學與研究所學業,如此移動歷程,讓他對於原鄉家庭,對於國族,有了至為敏銳的推演。「馬來西亞小鎮/台北城市」的對比,時常出沒於字裡行間,但若置入整本小說的脈絡,這對比又倏地縮成小小的圓心,鄧觀傑轉以殊異的直徑來抒展個人才情和智性。直徑時而為「家族人情」,時而為「歸屬的兩不著落」,時而為「語言的問題」,時而為「介於魔幻與真實的心裡地景」,小說中分布著一個又一個圓,交疊有之,不同的讀者會被不同的圓給圈進。這本小說集有許多種讀法,以下僅試論自己較有體會的一種,也就是小說裡那句,「所有的問題都是語言的問題」。

〈洞裡的阿媽〉主角與女店員的一小段互動,場景迷你,卻足讓人頭皮發麻。主角前往商場購買床墊,女店員憑著兩句話,旋即反問「你是外國人嗎」,主角答是,女店員讚道「你中文講得很好」。顯然地,主角撞上了「語言的問題」,然而——女店員,難道就沒有「語言的問題」?她的問題是什麼?她是否自知?(很可能沒有)。又是什麼阻礙了她的「病識感」?再往後站一些,我們或許也能研究出,主角與女店員背負著原生的什麼,讓他們有意無意地進行著你/我、外來/本地諸如此類的辨識,並承擔後續一連串效果。(有一點我們不能忽略:角色們相遇的地理位置,也主宰了他們彼此所要面臨的不同問題。如果今天是女店員移動到馬來西亞,在萬撓遇見了尚未出國的主角呢?)

而〈樂園〉一文,主角建國兒時跟著會說十二種方言的印度人玩遊戲:「一個爸爸是潮州人,媽媽是客家人,小時候被廣東人奶奶照顧的小孩,他怎麼說『我大便後屁股沒有洗乾淨?』」自建國的「語言的問題」逆推,有朝一日,「所有的問題」可能是什麼?我們是否能從台灣近幾年的語言政策,明白自己也在進行著跟建國相若的遊戲:想像一個孩子,他應該說什麼。

▌文學中,也有語言的問題

最常見亦最難迴避,往往是「文」與「意」之間的緊張關係。鄧觀傑對此的辯證,散落於諸篇,如〈故事的廢墟〉裡,角色們玩的練習打字遊戲,得在時限內在鍵盤敲入那些字母,否則任務即告失敗,這遊戲顯示了,人類可能喚出一些字,卻全然捐棄其意思。也像是〈弟弟的遊戲〉裡,主角那發展遲緩的弟弟,在母親超乎常人的執著下,能夠「認」出許多字的讀音,卻又不能理解這些字所組織聯結成的內容。也就是說,一些字被讀「出來」,並不擔保被讀「進去」。我們如何去填補、預防表達的空洞與斷裂?

〈林語堂的打字機〉是作者斟酌最窮的篇章。主角「我」遇見了一位神祕的「先生」。先生以林語堂傾家蕩產,讓中文「適應」打字機的過程,暗渡了「意」適應「文」的礙難,人類發明了文字來表達心思,卻也讓心思受困於文字之中。林語堂如何被累絆,就如同創作者如何受阻撓。冷不防地,完美打字機的誕生,以「繞過文字直取意念」突破重圍,也讓小說有了科幻的質素(人的深層意識從何被探知?又應如何以正確格式編碼,使之既能輸出,亦能轉換至不同的系統,提供開啟跟讀取)?在理性的基礎上,鄧觀傑鋪衍非理性的複雜情感,最終主角把全數的認知,歸諸於他因長期焦慮所萌發的幻聽與錯覺。讀者以為到此為止,直到在〈弟弟的遊戲〉又見完美打字機,才恍然大悟,遊戲也許分為上下半場。

林語堂設計的「明快中文打字機」,但最終沒有量產。他也因為研製打字機而幾乎破產。(圖/wiki)

〈弟弟的遊戲〉,似為〈林語堂的打字機〉的孿生作,留用部分情節,應無不可。此篇主角為了彌補對原生家庭鑄下的罪愆,奉上不堪的家族記憶,試圖從打字機中兌換「母親的語言」與「弟弟的意念」,另一方面,主角又對此深不以為然,「我們都知道先生是語言修辭的專家,弟弟既然無法言語,我的記憶也不可靠,我所寫出並讀到的一切,都可能是出於先生和打字機所杜撰的故事。故事就是故事,文字就是文字,相信兩者與救贖的相連,和母親的迷信相差無幾」,看似回到〈林語堂的打字機〉的悲觀結論,又霍然一轉,指出了實踐完美打字機的另一路徑:「在那個機率極為渺小的狀況下,我們不需要沉溺於自身,也不需要成為他人,我們在彼此之外的領域中相遇。那是隱喻的領地。」主角將弟弟送來的白紙捲入打字機,並目睹了自己跟弟弟度過了一個幾乎不可能的午後。

〈林語堂的打字機〉與〈弟弟的遊戲〉同時顯現了對敘事的信與不信。能側面觀察出,作者對於「為何書寫」,心中滿是拮抗的陳跡。〈故事的廢墟〉也是一例,做為登場的第一篇,也是我大呼過癮的一篇。有心理驚悚的皮相,骨子裡則過渡了創作倫理、直探文學本質的本事。主角為了英文考試,跟闊別已久的阿蔡見面,彼時阿蔡因捲入抄襲疑雲,自文壇超新星的地位高速殞落。阿蔡遭人看破,他的「作品」幾乎悉數源於別人的「故事」,素材遍及文藝活動、社課其他學員的分享,也有批踢踢跟低卡上的貼文。阿蔡無端地領著「我」走入舊時宿舍,在廢墟深處,主角跟阿蔡起了激烈的爭執,他質疑著阿蔡偷別人的故事,阿蔡也給予扎實的反擊:這些「故事」初始是乏善可陳的破銅爛鐵,待他施以小說的技藝,方堂皇有了金的質地。主角拒絕提供阿蔡「一個僑生的故事」,又莫名說出一個弔詭的故事:十八歲生日當天,與他同校的一位女學生被殘忍地姦殺了,主角宣稱自己跟朋友阿安「碰巧」在網路上的A片連結觀看了完整經過。這篇小說最精緻的設定在於,姦殺的事發地點,正好是主角觀看A片所身處的電腦教室,也就是說,「我」的說詞矛盾處處。若抱持著「我」是一位不可靠的敘事者(unreliable narrator)的懷疑,重讀「我」所說過的每一句話,尤其是文末數段疾呼:「我決定拒絕這樣的感受,我拒絕為其負上責任,拒絕被塞進同一個故事裡,拒絕被鬆散的意象黏合,拒絕與事物成為一體」,讀者也許會更理解「我」的把戲(更別忘了阿蔡開門見山的第一句話「故事的盜取者必有矯健身手」),並對主角、阿蔡、阿安之間的關係,翻起好幾層排列組合。整篇故事留白充分,不同答案有各行其是的空間。(在此拋磚引玉,我個人覺得整篇小說最可疑的一句話,莫過於主角的那句「我不太懂得文學」。莫忘了,整篇小說的敘事者也是這位「我」)。

▌重新學習我的母語,變成你們的樣子/抵達你們難以想像的遠方

回望〈洞裡的阿媽〉一文,主角自述,從馬來西亞小鎮來到台灣大城台北讀大學,住頂樓加蓋,在自助餐店打工,「店裡來來往往的客人很多。卡車司機和旁邊國小的老師,還有讀五專的新住民二代。他們的聲音在店裡互相碰撞,我夾菜擦桌子時默記那些語調聲勢,折拗自己舌頭的記憶。重新學習我的母語,變成你們的樣子」。黃錦樹在序〈怪物、寫作機器與廢墟〉的最末,認為「超越小說自身的脈絡,最後一句應做:重新學習我的母語,抵達你們難以想像的遠方」,這句話,是祝福,更再一次指出了「我們不需要沉溺於自身,也不需要成為他人,我們在彼此之外的領域中相遇」的重要性。

最後,再占用一點篇幅說〈樂園〉,這篇有兩個顯著特色。一是,敘事者不再是「我」,而是「建國」,二是,建國始終待在馬來西亞,未曾出境。建國打小跟著父親在遊樂園工作,替從英國回來的老闆做事,父親修理樂園機組、更換鬼屋的語言和劇本,讓馬來人、華人跟印度人都能在鬼屋撞上自己獨有的恐懼;語言是靈活的,器械是死的,他們不可能再從歐洲運來嶄新的部分,「當英國運來的零件逐漸耗損敗壞,建國和父親用當地的材料重新建築新的器械,只要這樣不斷地重新組合,他們就有了無限多的可能性、無限多的樂園」,可惜思考的小聰明,依舊敵不過更大型、更具有資本(有本事自原產地運來更換零件)的野心。

建國曾視為「家」的樂園被更好的樂園取代,成了荒蕪的廢墟,讀者不妨推敲箇中的隱喻,更大膽地說,我認為,「我們」的記憶中,也有這麼一座樂園,有從外移入的巨大器械,說著不同語言的人在鬼屋裡夢見不同造型的夢魘,然而我們還未完全想起它的名字,也尚未想起重返鬼屋時,裡頭上演哪一場戰爭。

整本都讓我想到美國作家詹姆斯・鮑德溫所言,「我們包含著其他人,徹徹底底,永永遠遠」。

備註:有兩件事不妨順著〈廢墟的故事〉射出的軸線一併閱讀,之一是去年劉芷妤〈火車做夢〉與駱以軍《明朝》之間的爭議;之二是木馬文化引進卡爾・奧韋・克瑙斯高的「自傳性虛構小說」《我的奮鬥》。克瑙斯高把他的家人都給寫進書裡,出版後自然觸發了一連串的倫理問題,其中,吳明益為該書所著的〈去到那(哪)裡——我讀到的卡爾・奧韋・克瑙斯高《我的奮鬥》〉,與《廢墟的故事》(包含黃錦樹老師的序)有著絲絲縷縷的呼應。

作者簡介

喜歡鸚鵡,喜歡觀察那些別人習以為常的事。

著有《你的孩子不是你的孩子》(已改編成電視劇)、《可是我偏偏不喜歡》、小說《上流兒童》、《我們沒有祕密》。

延伸閱讀

回文章列表