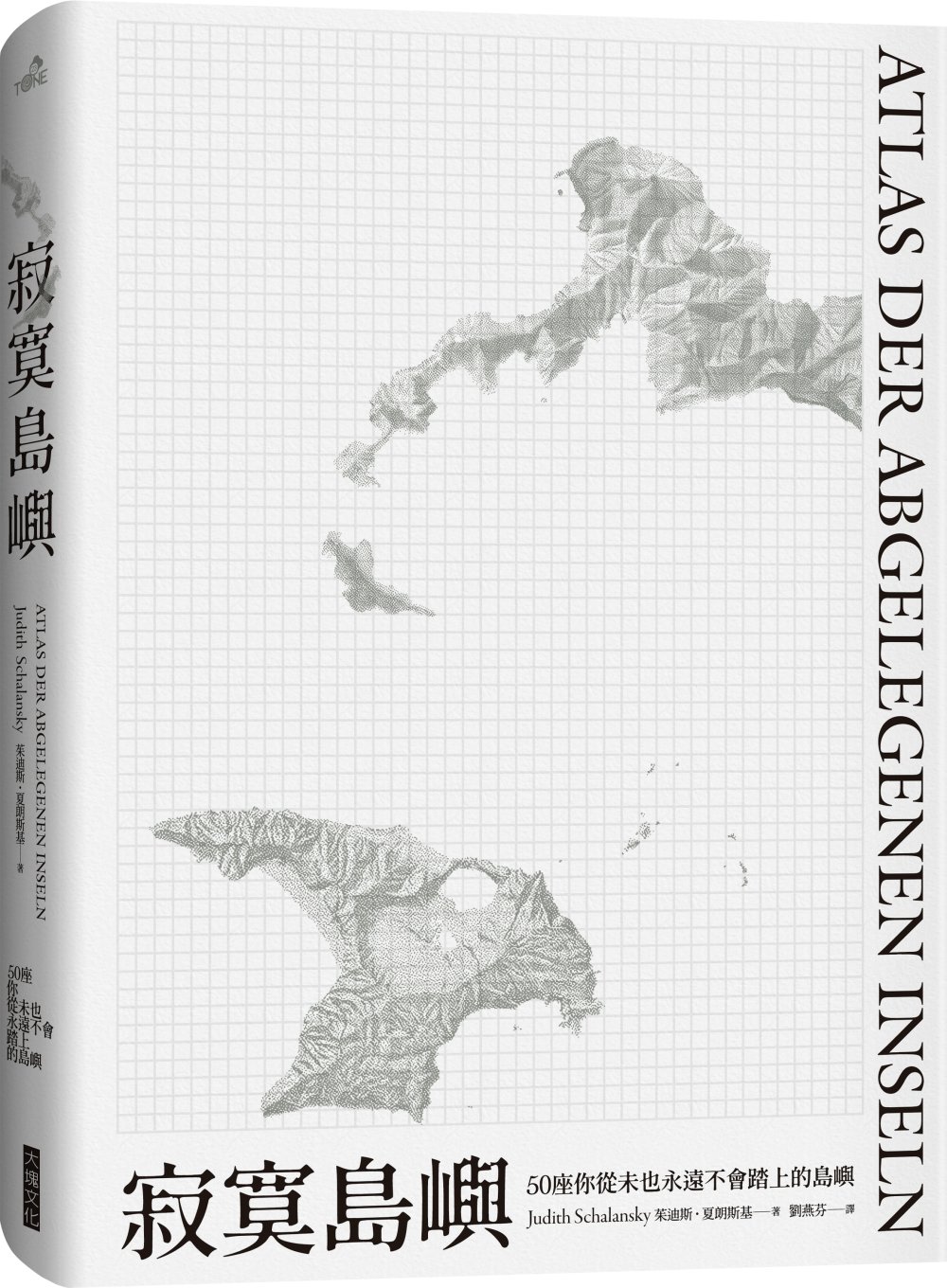

許多年前,二○一二年一月,我佇立在台灣最東北的一個岬角──鼻頭角,遠眺海洋,望著泡沫般的波浪陣陣拍打岩石海岸。海面上,所有的紋理從景觀中消失;地平線隱沒在霧裡,種種色彩幾乎消融無存。我知道,在西北方白茫茫的雲霧中某處,躺著中國大陸;我知道,我所在的那個國家與其居民,和中國維持著一種既害怕失去又有如幻肢痛的特殊關係。我其實十分清楚,即使視野再好,也不可能看得見大陸。但不論談起或者隱匿不提,她都無所不在。那是當時我幾天前在台北書展介紹《寂寞島嶼》一書所感受到的,因為每當我講到各個偏僻小島上岌岌可危的生存狀況時,在場的觀眾無不心領神會,輕輕點頭。

今日,一個處處充滿限制與防疫措施的九年後冬天,在這個約定紛紛取消、計畫停擺、漫長得不尋常的一年的尾聲,我認為世界上大概沒有哪個地方,能比這座地質不穩、政治動盪的年輕島嶼,更適合學習將短暫且不確定的存在轉變成豐富多采的當下。

全球有不少地區的人感覺到這一年就像被迫生活在一座島嶼上,只能自謀生計,遺世孤立,無人往來,隔離生活。在語言史上,我們所使用的「隔離」(Isolation)一詞,就是來自於「島嶼」(Insel)。

你若不必承受永遠失去親人的痛楚,僅是惋惜收入暫時減少、行動不自由,或者無法參與文化活動,可算是幸運了。只要我們身體健康,有的是機會再度擁有這些。人往往在失去之後,才有辦法判斷什麼對自己最重要。

我很驚訝自己竟然渴望看見一室大汗淋漓、搖擺舞動的人,渴望在火車上研究人的臉龐而不是口罩,渴望在走過時不經意碰觸到別人,渴望離開,尤其渴望上圖書館。不過,我也覺得自己很幸運,能與家人共度許多時光,沒有錯過什麼,就是待在家裡,整理地質相關資料,最重要的是:保持健康。在這段許多人為生命搏鬥的日子裡,健康不再理所當然,還是一門謙卑的課程。

我一直喜歡罕無人煙的地方,因為時間在那裡感覺走得比較慢。而今柏林也成了這樣的地方,一座完全適宜居住的緩慢首都,大白天就能漫步在平日交通壅塞的街道上。像這樣的烏托邦時刻,讓人覺得另一種生活或許可以存在,也能敏銳覺察到自己真正的需求。人類是具有適應能力的動物,甚至說適應力最強也不為過。匈牙利哲學家阿格妮絲.海勒(Ágnes Heller)在一次訪談中提到:「有得必有失,有失必有得。」對於她這樣在大屠殺中倖存的人,這句話令人驚訝,甚至顯得可怕。

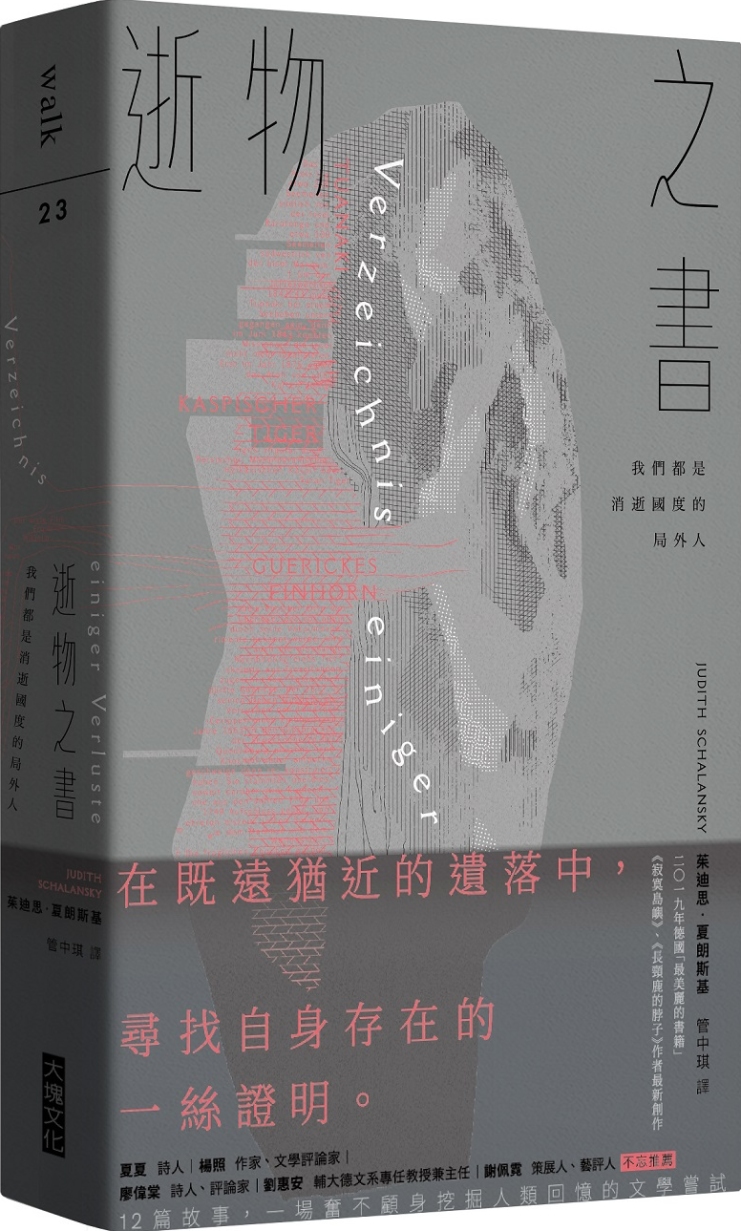

我在寫作最新這本《逝物之書》期間,曾絞盡腦汁思考「失去」是否真的存在,或者說,曾經出現過的一切,是否仍以某種形式存在,例如回聲、蹤跡、夢境或創傷。畢竟物理學的能量守恆定律清楚說明能量不會逸失,只會被轉換。

但是,無論是在一個國家的歷史中,或是個人家族史裡,這種沉默的空白為什麼會產生這樣的力量?為何我沒辦法扔掉一切?我怎麼會更渴望追求滅絕的動物、毀壞的畫作與燒掉的書籍,而不是其他留存下來的事物?

這些只是觸發我想要編制「逝物目錄」的其中幾個問題。我希望研究我們知道曾經存在而後消失的東西,不管是故意摧毀也好,淹沒在歷史洪流中也罷,例如詩作與建築,也包括動物物種與風景。

這可能與我誕生在如今已不存在的國家有關,或者和父親在我襁褓中便離開家庭脫不了干係,要不然就是我特別喜歡真實與幻想在其中相似得令人混淆的烏托邦場域。因為東西一旦消失,就脫離了現實空間,跨過神話領域,從實際之物變成虛構之物。這時再加入敘述,包括故事和軼聞;若沒有這些,或許沒辦法忍受葬禮過後的圓滿餐。這是一種嘗試,試圖藉由敘述,回憶消逝之物的本質。我深信敘述是大有助益的。這是排解悲傷的最佳方式,我在書寫過程中同時明白,經歷失去,也是任一文化的濫觴。

我堅信書籍是保持事物最好也最美的地方。我想寫作與設計這樣一本書,純粹收集我心心念念的東西,一本哀悼與撫慰之書,不僅談論失去,也探討得到。雖然沒辦法在書中取回什麼,卻能夠體驗一切。我十分好奇書會怎麼敘述我們現在這個時代。

當年從台灣的東海邊郊遊回來後,我在台北刻了一個印章。前幾天封城期間,我整理家中時又發現了它。它所承載的訊息始終都有效,那就是「圖書萬歲」。

作者簡介

延伸閱讀

回文章列表