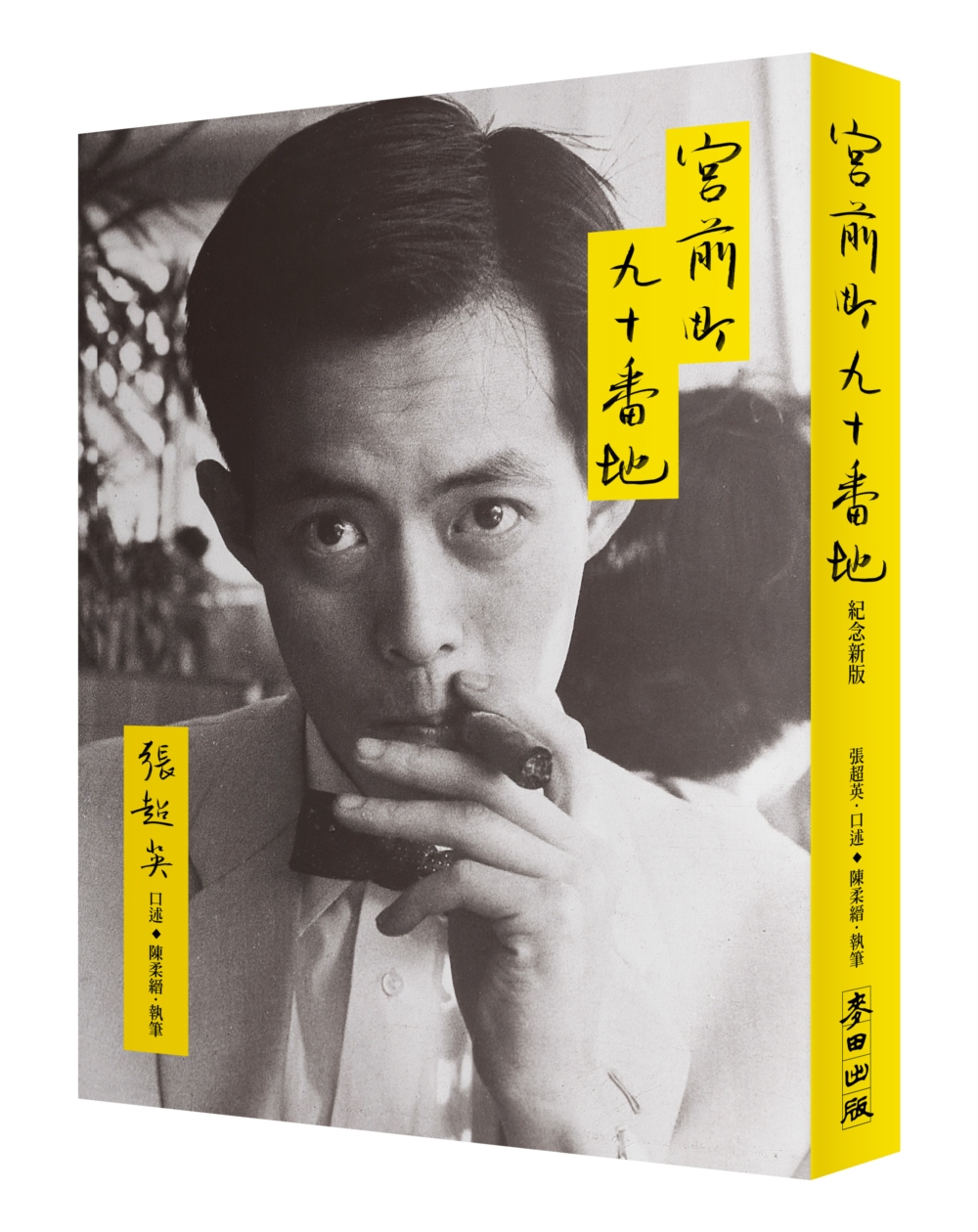

關於陳柔縉,自1993年她寫《私房政治:25位政治名人的政壇祕聞》、《總統的親戚》(1999),一路到《台灣西方文明初體驗》(2005)、《宮前町九十番地》(2006)、《人人身上都是一個時代》(2009)與《一個木匠和他的台灣博覽會》(2018),是一條從政治線記者、政治評論轉身,面向時代、歷史與民間生活的軸線。

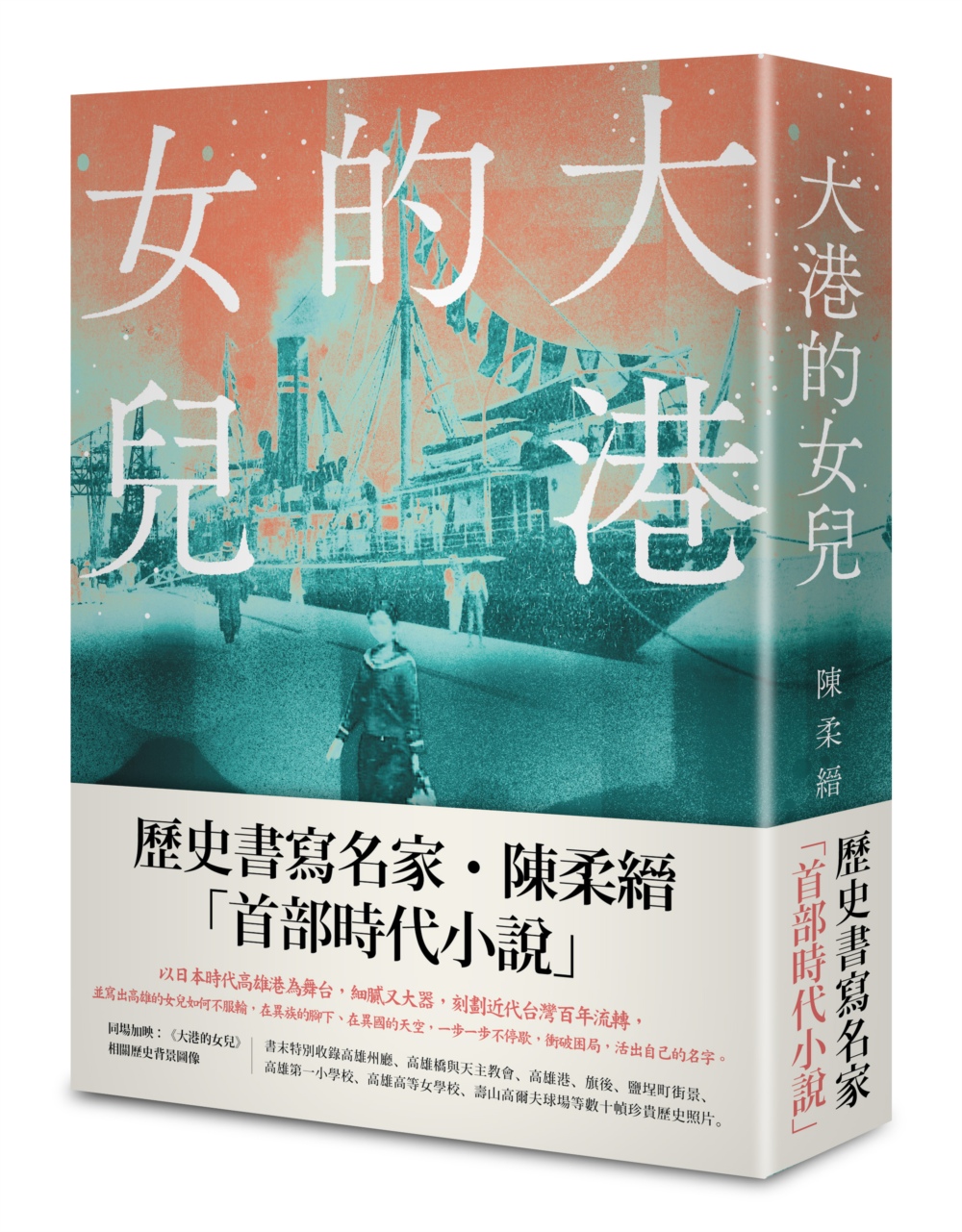

若她無比熟習的日本時代物質生活與人物傳記是土壤,那麼新作《大港的女兒》則是一朵驚奇的花,這是陳柔縉第一本長篇虛構小說。她自述,「這幾年,每次受訪我都會說很想要寫小說。在看歷史的過程,我經常感覺某些人跟事可以發展成故事。」對她而言,是因為這個故事的到來,才讓一切水到渠成。

從傳記到小說,從真實到虛構

《大港的女兒》中,那位出身港都苓雅寮、嫁去台南麻豆,再輾轉隨丈夫到東京經商的主角孫愛雪,原型亦有所本,她正是有著「海外台獨運動金主」之稱的旅日台人郭榮桔之妻:郭孫雪娥。

陳柔縉在後記裡,生動描繪了郭孫雪娥女士家族後輩如何找上她的那一夜。與之前寫《榮町少年走天下:羅福全回憶錄》不同,羅氏夫妻一類的傳主,已有很完整的資料,能夠在青壯時期完成口述,記憶都還清楚,而郭孫雪娥的家族故事則是,「這案子來得有點緊急,當時老太太已經88歲了,像是搶時間的概念。而且老太太本人並沒有特別想要做傳記。當我去日本拜訪她,其實多半是在她的工作場所進行訪談,沒有那種『我們現在好好來寫一本傳記吧』的心情。」

「從時間與資料的考量,如果要做一個談得很清楚、有所本的傳記,對傳主、對我來說都不容易。一開始,我就決定要將它寫成小說。」而將故事交到陳柔縉手上的委託人,其實是郭孫雪娥的女婿、經年在美國的法學博士陳隆豐先生。當時,他只這麼回答陳柔縉的小說構想:「我岳母的故事即使占百分之零點零幾都好,只要能講出台灣有這樣女性的故事就好。」

於是,面對《大港的女兒》這本長篇小說,陳柔縉明言,「我的態度是,我在寫一個虛構。她是那個啟發我的人、那個故事原型。」

從短篇文論、人物傳記到長篇小說,陳柔縉在不同類型的創作上,也有不同的應對。「我沒寫過小說,依照我原本寫文章的習慣,當我要寫一篇三千到五千的字稿時,我應該會把資料、想法、段落都想好。但寫小說,我發現就是不管了,啪!寫下去再來改,反正大家都說小說要改啊。」

雖然如此,《大港的女兒》依然如她之前作品一般,從發起到完稿,拉出了一條數年的軸線。「2015年到2017,我一邊寫小說,中間也在寫了《一個木匠和他的台灣博覽會》。2016年,已經蒐集很多相關筆記、圖畫。2018下半年,小說大約寫到一萬多字,2019年決定認真寫。」那時,陳柔縉請出版社婉拒所有邀約,完全閉關。「2019年我每天都在寫小說。一天只能寫一兩百字而已,在捷運上把它打開,從淡水到新生站附近的工作室,我發現捷運上反而是我最好寫的時候。」最好的狀況,她一天能產出三百多字,但其他多數的時間裡,東查西查,一天就過了。

即使《大港的女兒》是虛構作品,她強調依然有非常、非常多要查的資料,比如書中出現的「福州裁縫師傅」、「中華民國領事館」等角色與背景,都不能等閑視之。或許,長篇小說也是她將腦中所有故事解壓縮的去處,「我把我知道的很多很多故事,壓成一個。我講述它時,也會運用到其他我知道的故事、不完全是傳主的事。」

那麼,故事開篇,送給孫愛雪父親一匣子鑽石的高雄富豪,是真的嗎?陳柔縉這時卻跟我們聊起好萊塢影星喬治.克隆尼。她看到一則新聞,談喬治.克隆尼曾準備了十幾個皮箱,裡面各裝有百萬美金,聚齊曾對他有恩的友人們,感謝他們當時對一無所有的他提供幫助。當然,克隆尼的新聞被證實了。陳柔縉則是慧黠笑答我的鑽石之疑,「妳問我鑽石是真的嗎?多麼好玩,若把它當虛構小說看,那趣味不是又多了一重?」

以虛構包裹真實,確實將小說變得有滋有味。陳柔縉也給了閱讀此書的中肯建議,「我很難跟人說,虛實是怎麼在這本書裡交錯的,講了讀者可能更亂。請把它當成虛構。」她想像最好的情況是,原來的讀者能理解她對事實的掌握能力,在她把它轉化成虛構的時候,他們能像她一樣滑溜地在真假、虛實間享受。一如後記裡所寫,這本書,意在感受「百年流轉」,而不是「超現實」。

把過去熟悉成「當代」,時代就是彈珠台

陳柔縉的第一本長篇小說,出手即無生澀,或許,過往作傳與資料的收整,都讓她更有餘裕轉戰小說。她說,「以前沒寫小說,是覺得自己對『時代』還沒完全掌握好。是到了這一兩年,我才開始抓到感覺,更進入那個日本時代的世界。」那麼,對於一個時代、一段歷史的理解,到底要如何才算足夠?她的答案,正完美側寫了一路走來,她為「故事」付出的心力,「比如我們現在寫當代,很輕鬆就知道咖啡廳長什麼樣、怎麼穿衣、買衣等等,能把一個時代變到像當代,就可以了。」

陳柔縉以這本小說問世過程的心情,談這幾年的自我變化,「我不知道我小說寫得怎樣,現在,我把這些都放掉了。年紀輕時,我對人情世故比較放在心上。現在老了就皮掉,這老也有不好。」她坦白的不得了,不只是現在的她不太想聽別人的,而是,「我從頭到尾就不想聽啦。」

「講實在話,我真的沒去看或接收外面的回饋,可能是我性格的懦弱。我也沒認識那麼多人,從前寫政論時,就刻意不去認識太多人。」不是多麼想保有單純,而是她自認頭腦沒法太複雜,只想順心而為,「像是我那時不想寫政論了,也會有『使命感』與『我很累』的拉扯,但最後還是都順著自己。」

因此,面對何時會想處理「大歷史」、「大人物」的提問,她以對歷史和時代的周延思考來回應,「寫大歷史,要有一個很強的立場,對與錯、是與非,我認為這是必須的。歷史一直被政治所用,比如『漢奸』,該怎麼看呢?若歷史不是這樣轉動,若日本戰勝呢?」她以當時國共兩黨的政策思考,到底主張和平停戰還是一直殺下去,哪個正確?「談日漢、談國共,大的討論對我來說很困難。想的簡單,可以說誰誰誰就是英雄;複雜來細談,也許又會被解讀成兩邊都討好、兩邊都處理不好。」

過去的她,從事多年政治新聞評論,因為不想再碰,轉而書寫歷史。「我還是無法想像我什麼時候會寫大歷史。我想寫的,可能是那些離歷史主舞台很近、卻沒被看到的人。」《大港的女兒》雖然貼著歷史大事件,骨子卻是寫「緣の下の力持ち」(無名英雄)的人物,也就是如支撐屋房的下柱般,「隱身在看不見的地方,使出力氣的人」。於是,小說的「孫愛雪」被擴散成一個時代、一個海外女性的共相。像陳柔縉本來一直想寫的另一個故事,談台北永樂町的一位老太太,就與這本小說的主角異常貼合。「那一代有許多女性背景近似,比如都是高等女校出身;父母都是老師、差不多1927、28年前後出生。」

戰前受過高等女校教育的女性,是陳柔縉關注的一大主題,她們共有一個很特別的歷史情境,就是:優勢忽然斷裂。「她們原來是很菁英的,勝過日本人,可是一到戰後,ㄅㄆㄇㄈ來了,一切從頭開始。原本可以接受更高的教育,也因此斷掉了。雖然大都嫁得不錯,但也好像沒有發揮。」以郭孫雪娥女士為例,陳柔縉最常聽她們說的詞句是:「有用/沒有用」,「她們認為人生必須要有價值,對她們來說,那個價值往往是『付出』,為先生、為家庭、為養育子孫,但自己不必留名。」每一個時代的人,都有不一樣面貌,就像小說中也出現許多日本時代的典型「紳士」角色。一如陳柔縉所言,「人是有時代性的,會有一個樣子,那就是他的價值。」《大港的女兒》書名一度想取作《緣下之力》,也是為了突顯過往女性的時代感與價值觀。

許多我們現在無法想像的事,像是戰前欠款,戰後不再追討;或是克隆尼的百萬美金到這本小說,都是如此。陳柔縉說,「為什麼我小說裡要寫錢這事?因為台灣太重視『利』,我們所有的問題都在利上面。台灣從文化到教育,都是利的思考,我們不大能為很抽象的事情獻身。」

與陳柔縉聊天,我經常想起她在《人人身上都是一個時代》寫下的:「不是沒有故事,只待發現。」當人們抱怨無故事可寫,陳柔縉以不同時代、無盡故事做出回應。「這個時代,就像打彈珠台,點都扣在那裡,彈珠在不同點之間撞擊,就會出現不同樣子的故事。」

陳柔縉果然是時代的女兒,把自己不斷丟進彈珠台裡,迴旋與書寫,只為了給我們看看,每個「人」都有的故事。

陳柔縉作品

延伸閱讀

回文章列表