《Fudafudak閃閃發亮之地:Formosa環保小農奮鬥記》新書座談會就要開始了,旅法漫畫家林莉菁拿起麥克風,清了清喉嚨:「逐家好(大家好),我是林莉菁,遮是我ê新冊(這是我的新書)。」這是她一貫的開場白,全台語問候在場聽眾,講座過程亦是大量台語,一旦發現有聽眾露出迷惑神情,她便會以華語間或補充。

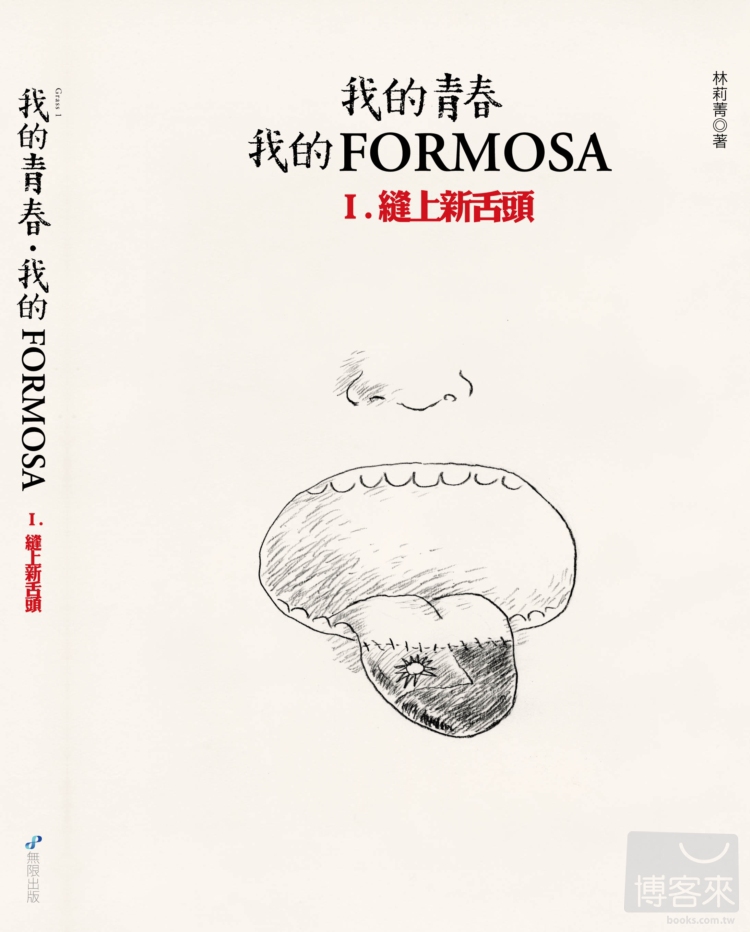

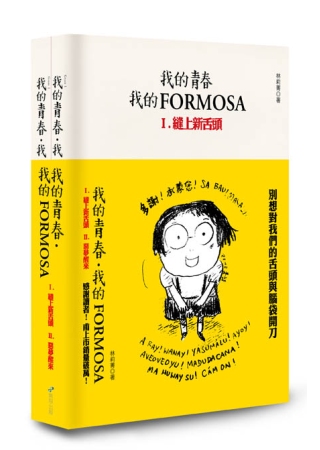

這是林莉菁的第二本書,聽見她以台語說漫畫,與對談者華台語交雜。我腦海裡浮出一個畫面,是了,是她的第一本書《我的青春、我的FORMOSA》,上冊封面便是個被割斷的舌頭,縫補上的新舌頭,烙印著一面國旗。圖像沒有發出聲音,卻清楚且明白呼喊著,漫畫家對於黨國教育的質疑與母語被剝奪的失落。

如今,林莉菁正在拾回她原本的舌頭。

林莉菁在屏東出生,高中時北上就讀北一女,而後考上台大歷史系。她成長的年代是這樣的:在學校時要說華語、畫的是保密防諜漫畫、電影開映前要起立唱國歌……前總統蔣經國過世時,老師感到哀戚。直到大學,她開始涉獵各式各樣的書籍、玩社團、跑劇場,世界天翻地覆地改變了,原來以前課本裡的歷史,是斷裂的歷史。

林莉菁總是說,這是她的「文化補課」。

「這種文化補課很有趣的!就是參加校內跟校外的社團,看起來好像我興趣很多,但就有機會把以前關在升學象牙塔裡無法接觸到的東西都補起來。」林莉菁語氣稍稍高昂了,「吼,真的有點氣。我最青春的年紀、記憶力最好的時候(指拚升學時代),腦袋都是在背那些有的沒的、讀那個不知道什麼東西……」

後來,她把那些兒時記憶都畫了下來,2011年在法國出版《我的青春、我的FORMOSA》,從黨國教育畫到大夢初醒,2013年更獲得法國大巴黎區高中生文學獎。領獎時,她對著台下的法國高中生說,「我也曾是高中生,但當時我又盲又聾,因為學不到國家真實的歷史,成為獨裁體制的棋子。當時年輕的我,甚至會對街上抗議政府的人感到不屑。這本書,就是一個無知的前高中生的懺悔。」

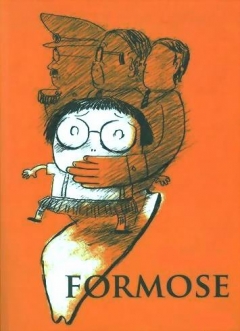

(圖 / 《我的青春、我的FORMOSA》內頁)

如果《我的青春、我的FORMOSA》是一位前任高中生的懺悔,《Fudafudak閃閃發亮之地:Formosa環保小農奮鬥記》或是一個知識分子對環保運動與原民政策的補課。

2014年5月,旅法的林莉菁回到台灣,搭著火車抵達台東都蘭,展開三個月的田野調查。書名裡的「Fudafudak」即是杉原灣,也就是美麗灣開發爭議的所在地。在阿美族語裡,Fudafudak指的是閃閃發亮之地。林莉菁記得,她在法國讀到反美麗灣運動的新聞,看著新聞畫面裡,那片閃閃發亮之地突兀地佇立著度假飯店,她很想做點什麼,於是踏上取材之路。

跟著住在都蘭的學妹小青的腳步,林莉菁深入部落生活。在台東的三個月裡,從小在台灣西岸長大的她意識到,「原來西岸真的非常漢化,小青在地務農,同時參與環保運動。跟著小青趴趴走,我才發現,以前似乎沒有修過原住民文化的課。」她想起小時候,長輩總用「傀儡仔」、「番仔」、「山地仔」等形容原住民,甚至以為看石板屋就是看原住民文化。

在小小的台灣,林莉菁感受到東西岸的文化衝擊,也成為她的創作題材。195頁的漫畫裡,林莉菁擅長的鉛筆技法繪製,樸拙的線條充滿生命力。故事則以7個篇章呈現,從被漢人神格化的吳鳳開始,讓讀者窺見漢人政權如何想管理原住民。許多重要的文化與環保議題也成為她的素材,好比獵人文化恐被消滅、美麗灣開發爭議、反核運動、原住民傳統祭典……等等。

談起祭典,林莉菁語速飛快,「我們去日本,都知道浴衣不要穿錯邊。去都蘭後才知道,有些原住民對於傳統族服被當成觀光化文化村使用,也會不高興的。漢人會覺得唉呀怎麼那麼難搞,但不是啊,去日本都知道不要穿錯,為什麼穿原住民服裝就隨便穿、阿美族情人袋揹帶也揹錯邊?想像一下,如果哪天有個漢人文化村,大家都來亂穿,你會開心嗎?那是人家的文化呢,不是cosplay。」

(圖 / 《Fudafudak閃閃發亮之地》內頁)

第四章〈牧羊女與大飯店〉是全書最引人入勝的篇章,故事從沒有對白的分景開始,也結束在沒有對白的失落。6歲的小女孩Sinsing坐在海邊望著發亮海洋,連續幾頁無對白的漫畫,林莉菁帶領讀者轉換著鏡頭,讓人感覺到大自然之美。但這樣閃閃發亮的地方,卻佇立著度假飯店,遮蔽了沒有邊際的海平面。那便是美麗灣,引發當地人憤怒抗議的開發案。

為了反美麗灣,2012年時,當地人甚至從東海岸徒步到台北總統府前抗爭表達訴求,整整17天、超過300公里。2016年,最高行政法院判決撤銷台東縣政府允准業者復工的行政處分。在篇章結束時,林莉菁給了投身環境運動的Sinsing一個美好夢境,只是夢醒之時,如同現實世界,爭議多年的美麗灣度假村即使無法復工,那水泥建築仍佇立在海岸線上。

(圖 / 《Fudafudak閃閃發亮之地》內頁)

(圖 / 《Fudafudak閃閃發亮之地》內頁)

在《Fudafudak閃閃發亮之地:Formosa環保小農奮鬥記》裡,有一小段故事是這樣的:二戰時,有個阿美族日籍台灣兵Suniuo獨自死守在印尼叢林內長達31年,過著魯賓遜般的生活。直到1974年,被發現的他終於知道二戰已經結束。回到台灣後,他卻多了一個名字,繼原本的族名、後來的日本名「中村輝夫」,他再有了中文名「李光輝」。

因為政權更替,一個人的一生竟有三個名字。如今,我們雖然不再受困國家機器的威力,但面對「經濟開發」這閃亮亮的招牌、強而有力的金錢巨獸,自然與開發之間的拉鋸將不會停止。如同我們所看到的,Fudafudak竟也有了不只一個名字,它是阿美族語裡的「閃閃發亮之地」,過去日本人稱它「Sukihara」(杉原),後來被稱為「杉原灣」,現在更廣為人知的則是「美麗灣」了。

(圖 / 《Fudafudak閃閃發亮之地》內頁)

3個月的駐村生活,林莉菁為自己補修了原住民的文化課。關於那些原漢衝擊,她都畫在漫畫裡了。問她,不管是語言或是文化,這堂補課難不難?「之前黨國教育佈建之深,很多事情我們現在做起來肯定辛苦的。但人家過去下那麼多功夫,我們也要下更多功夫,才能把那些被抹去的、斷層的,給一一帶回來啊。」

說這些話時,林莉菁眼神裡有一種堅定。我再想起2013年的那個時刻,獲得法國大巴黎區高中生文學獎的她,對著台下的法國高中生們致詞的末尾,她是這麼說的:「因此,在這裡我要引述《憤怒吧!》作者黑賽爾(Stéphane Hessel)的話:『創作是抵抗;抵抗,是創作。抵抗什麼?抵抗個人或社會集體的因循盲從;抵抗什麼?抵抗反民主意識型態的死灰復燃;抵抗什麼?抵抗遺忘歷史,抵抗無知,抵抗冷漠。』」

延伸閱讀

《我的青春、我的FORMOSA》上冊封面

《我的青春、我的FORMOSA》上冊封面

回文章列表