作家韓麗珠。(照片提供 / 韓麗珠)

香港作家韓麗珠曾以長篇小說《風箏家族》《失去洞穴》,中短篇《縫身》《離心帶》《空臉》,樹立了她冷峻的都市凝視風格,在魔幻敘事中觸探身體、社會與權力。但從某個時間點開始,寫作者無法繼續端坐書桌前,不得不與眾人走上街頭,爭取比寫字更基本的權利。

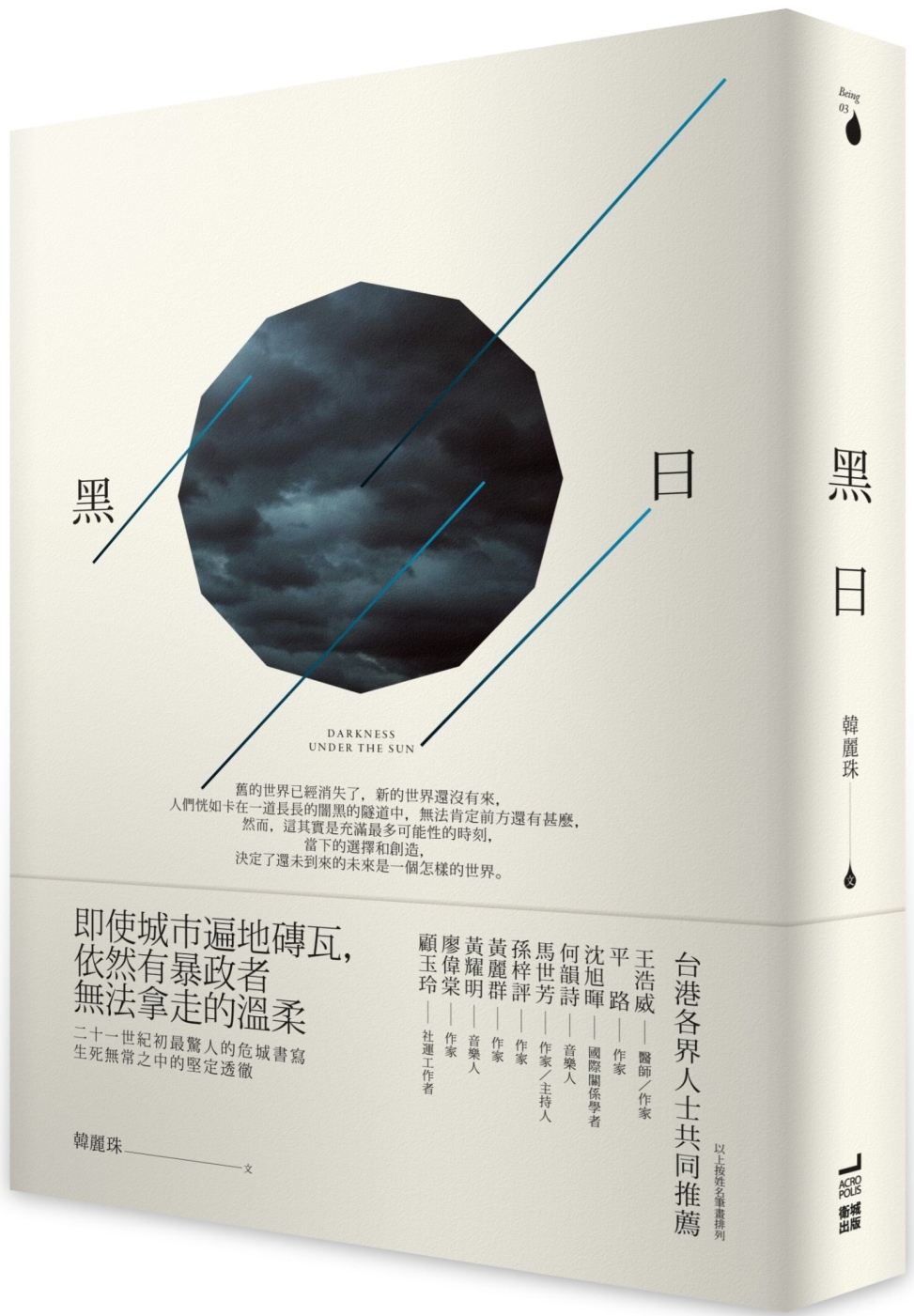

生活翻天覆地的間隙,韓麗珠每天寫著祕密日記,與零碎、不發表的小說片段。而原名「失能之夏」的新書《黑日》,便是以日記散文型式,留下了2019年4月到11月底她在香港的所見所思所感。身處戰地的日常,即是與無常動輒交關,然而煙硝中誕出的字純淨如蓮花,在焦躁紛亂中淘洗出砂金般洞徹。

2019年底至今年初,台灣接連出版多本香港抗爭議題書籍,如:《香港獨立》《香港第一課》《2019香港風暴:端傳媒香港反修例運動報導精選》《烈火黑潮:城市戰地裡的香港人》等,韓麗珠相信,這類書籍還會陸續出現,而能出版這些書的亞洲國家,可能只有台灣。她原預計台北國際書展期間來台,不料年後斗變,抗爭未完又受疫情夾殺,書展延期,排好的採訪便改為筆訪。

再沒有比此地此時更適合閱讀《黑日》了,如同卡繆《反抗者》所言,在荒謬經歷中,個人痛苦會因反抗昇華為共同的承擔,人因此能脫離孤獨狀態。一衣帶水處,韓麗珠捎來圍城中的聲音,儘管黑日蔽空,請持續注視著,不要把目光移開。

Q:《黑日》幾乎橫亙紀錄了您去年的生活,在編校時重溯一次這些文字,感受是否有所不同?

A:寫那些文章的時候,記錄的都是當下的感受和想法,沒有想過要結集成書,也因為是近乎每天的記錄,跟小說不同,無法在事前組織整體結構,只能放下掌控的企圖,任由每天經歷把心帶到不同的地方,再寫出來。出版前要把稿子重新按照寫作日期編排一遍,才從文章的細節發現,那段日子所經過的許多血肉模糊,劇痛之後又忘掉了的部分,再讀一遍就是把自己再剝皮剔骨一次。

Q:您曾說「日記書寫開啟了另一種寫作的可能性」,意思是?

A:我有許多年來,一直都只寫小說,以前一直認為,自己只會寫小說,其他形式的寫作對我來說,不算是寫作。但,幾年前,在生命的低谷裡,為了治療某種內傷,我跟從書中學到的方法,每天寫祕密的日記。進行這種練習之前,我本來是討厭日記的。不過,因為祕密日記練習,使我對小說和非小說,虛構和非虛構之間,有了新的看法,砍掉了多年來自設的寫作界限,是為「可能性」。

Q:在《黑日》中,多處照映到您對生命及其處境異常敏銳,例如流浪狗、白果、珠頸斑鳩等,這些生命是否連結到您對生死的想像?

A:人們對待動物的方法,以及在那裡地方,動物所受到的對待,往往預告了一個地方的人未來的命運。動物是人和自然之間的中介。

Q:您的兩本散文《回家》與《黑日》皆涉及社運,這些歷史是否有可能成為您後續創作的元素?您認為這一連串的事件會像日本311,成為下一個(至少)十年,香港創作者共通的素材嗎?

A:《回家》分為六個部分,「心、島、城、K、L、貓」。其中只有「城」這部分有幾篇文章關於社運。而《黑日》是一本在前所未有的危難狀況中,微小的個人如何過活和思考的小歷史。

對任何創作者來說,身處的社會狀況都可能化為作品一部分,但我不相信有所謂「共通的素材」,我比較傾向認為,這件事成了一個集體的、難以言喻的傷口,應該有為數不少的人,要通過創作,從這種震驚狀態中掙扎而出。

Q:在香港的漫長抗爭裡,您是否有感覺自己變得麻木?寫作是您抵抗麻木的方式嗎?

A:這城巿在去年開始所發生的事並沒有給予人麻木的餘裕。正如,在十八層地獄裡輪流走上各種刑台的人,無法從紛陳的痛楚中逃逸。香港的反送中事件,從歷史脈絡和社會結構兩方面看來,可遠溯至2014年的雨傘運動甚至更早之前,只是到了去年才是一次巨大的爆發。我不認為,這城巿的人有真正麻木過,更準確的說法其實是深深地壓抑了多年,然後經歷了一次無可阻擋解放,壓抑了多久,就會爆發多久。

我所做的只是,思考、感受、書寫而已。

Q:在這樣動盪氛圍與充滿變動的狀態中,您如何維持生活不崩解?

A:自從去年六月以來,每天醒來的第一件事,雖然不可避免會緊張地滑手機或開收音機留意新聞,但白果貓不喜歡我長時間看著手機,他會以洪亮的號叫提醒我,我必須放下手機,抱一下貓,給貓添糧換水清理貓砂。然後,我會花一點時間看看窗外,遠處的海和天空,自然從不懷著惡意。接著,便要做瑜珈,因為瑜珈後要空腹四十分鐘才可吃早餐,所以要早起練習。下午,我會致電母親,跟她聊天。

我想說的是,不管外在世界如何,身體、自然和親密關係都會把人帶回平安的內在。這些都會讓我想起,無論外面發生什麼事,無論如何,我也要選擇,愛這個世界。

Q:香港人正在共同經歷一場大規模創傷,您覺得什麼是現在的香港人需要的?

A:我認為,過去一年,香港人所經歷的,不止是香港人的事,而是整個世界終將面對的事──弱勢對極權,民主與獨裁的對決。只是,因為地域和歷史因素使然,香港人首當其衝遇上這樣的問題。從反送中至武漢肺炎,不是很清楚地說明這一點嗎?這樣的創傷終會從精神延伸至肉體,從一個地方蔓延至全球。

現在,人們最需要的,其實不是口罩,而是,相信自己身處的世界是安全的,這樣的信任感。

Q:您的立場鮮明,然而香港也有不同聲音(就如同台灣),身為創作者,如何去消化與安置這些歧異?

A:我一直對於別人的腦袋深處在想什麼非常感興趣,或許是寫小說給我的訓練,也有可能是天生的好奇。總之,對於別人的想法,到底這種想法如何形成,以及成長經歷如何形塑出不同的觀點,如果別人願意說,我都想要知道,並盡力傾聽。這大概跟我的立場無關。我也是個人,也會有自己的意見和觀點,並且,隨時願意更新和修正觀點。世界是眾音的反映。

Q:去年激烈抗爭未結束,如今又面臨疫情嚴竣,您對香港的境況仍維持著信念嗎,或變得較悲觀呢?

A:反送中未完,武漢肺炎已蔓延全球,香港因為地理和政治因素,自是不能倖免。此刻我也是因為疫情,減少外出而深居簡出。這讓我感到,所有事情的發生,總是在所有微枝末節環環相扣。香港人因為經歷過八個多月的抗爭,深深感到人和人之間的連結,所有微小個人的賦能,以及一點點付出都可為他人和群體帶來良善的影響。因此,即使政府堅決不封關,也在防疫例如口罩和其他用品供應上毫無作為,民間在一片恐慌搶購的同時,也沒有忘記互相幫助。黃色經濟圈在發揮力量,在全球搜購口罩,提供基層、醫護和清潔工;一間大學自行研發可重複使用的口罩,另一間大學自製清毒搓手液派發予有需要人士;在區議會選舉中當選而剛上任的新任泛民議員立刻在各區發起防疫工作。

無論是抗爭還是新型病毒的爆發,都是漫長治療過程的一部分,而治療的過程,在完全康復之前,都是非常激烈的。我感激這一切的發生,雖然每一天都在經歷殘忍,可是也看到光亮的部分,從連結至隔離,政權其實沒法阻止個人的自主。

Q:上街頭的人多少都有覺悟。您是否曾想過,這些「日記」可能會成為最後留在世上的字?

A:以我個人來說,不必由上街的凶險來提示生命無常及有限,因為,幾年前我就知道,身體內有一個定時炸彈,每刻都可能會爆炸,而每天都可能是,最後一天。做為一個人(而不只是一個寫作的人),如果我今天要死,我其實不是最關心最後留下了什麼文字,因為寫作只是個人的其中一部分而已。

話說回來,在一場抗爭(或災難)之中,當傷亡個案眾多,死亡就成了一個形而上的數字,而那些沒有死亡,卻遭受了殘酷的對待,例如性暴力或性侵、身體受了永久性的傷殘、精神虐待或恐嚇等,無法成為數字,無法量化的個案,往往就被忽略掉。而只有在抗爭(或災難)之中,記住所有受苦的人,而且注視那些層出不窮的痛苦的形式,增加對受害的想像力,才有可能從災難中得到提昇。

Q:在您過往的小說與創作中,已碰觸到許多對暴力和權力的思索,在《黑日》中更有許多直接而強烈的描述。身為作家,您認為自己用什麼方式在回應權力與暴力?

A:誠實地感受,認真地思考,然後,寫下來。

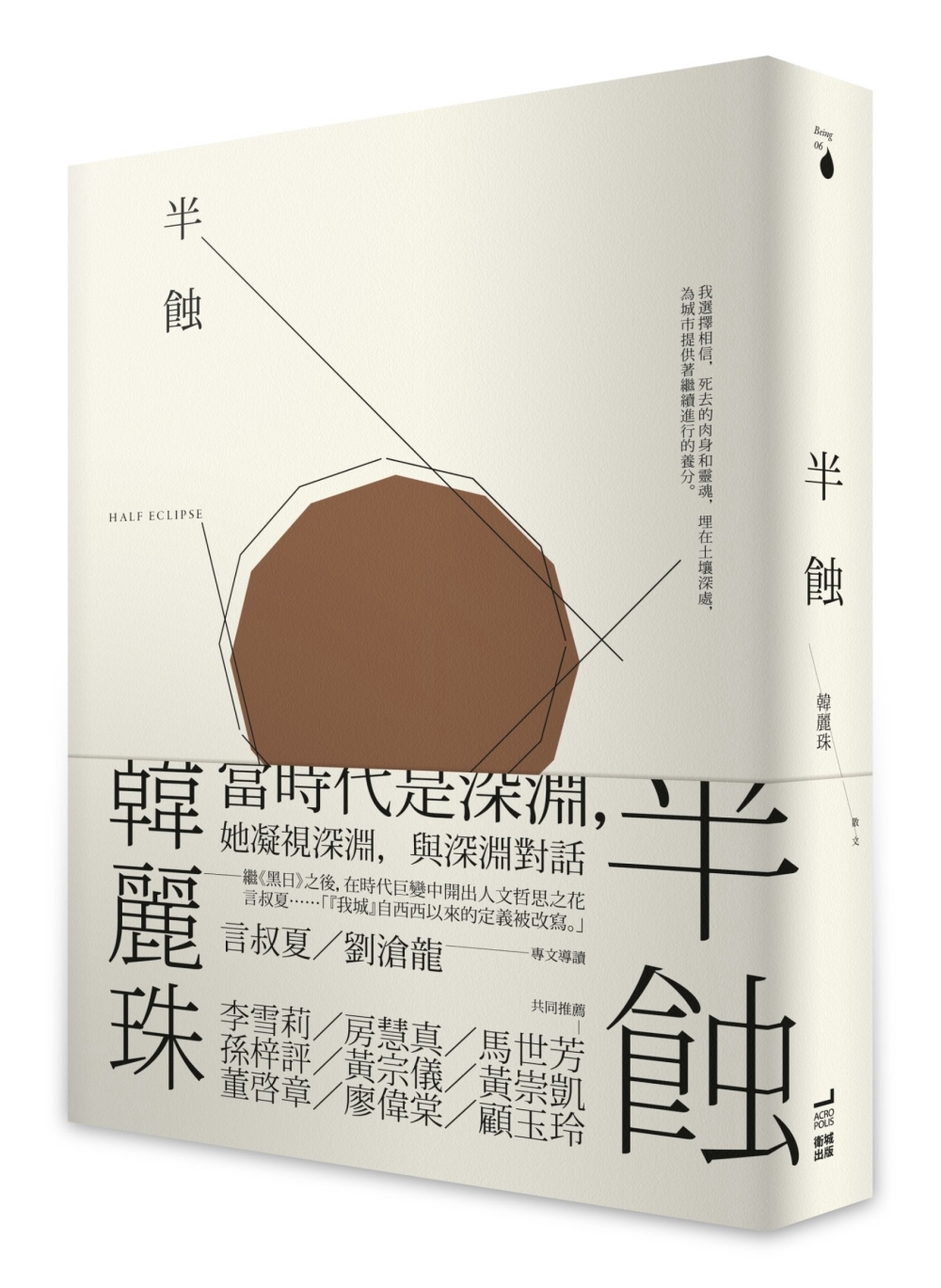

韓麗珠作品

延伸閱讀

回文章列表