東山彰良與林達陽互相推薦對方的新作品,並針對創作以外的成長故事進行精彩的對談。(圖│尖端出版提供)

東山彰良與林達陽互相推薦對方的新作品,並針對創作以外的成長故事進行精彩的對談。(圖│尖端出版提供)

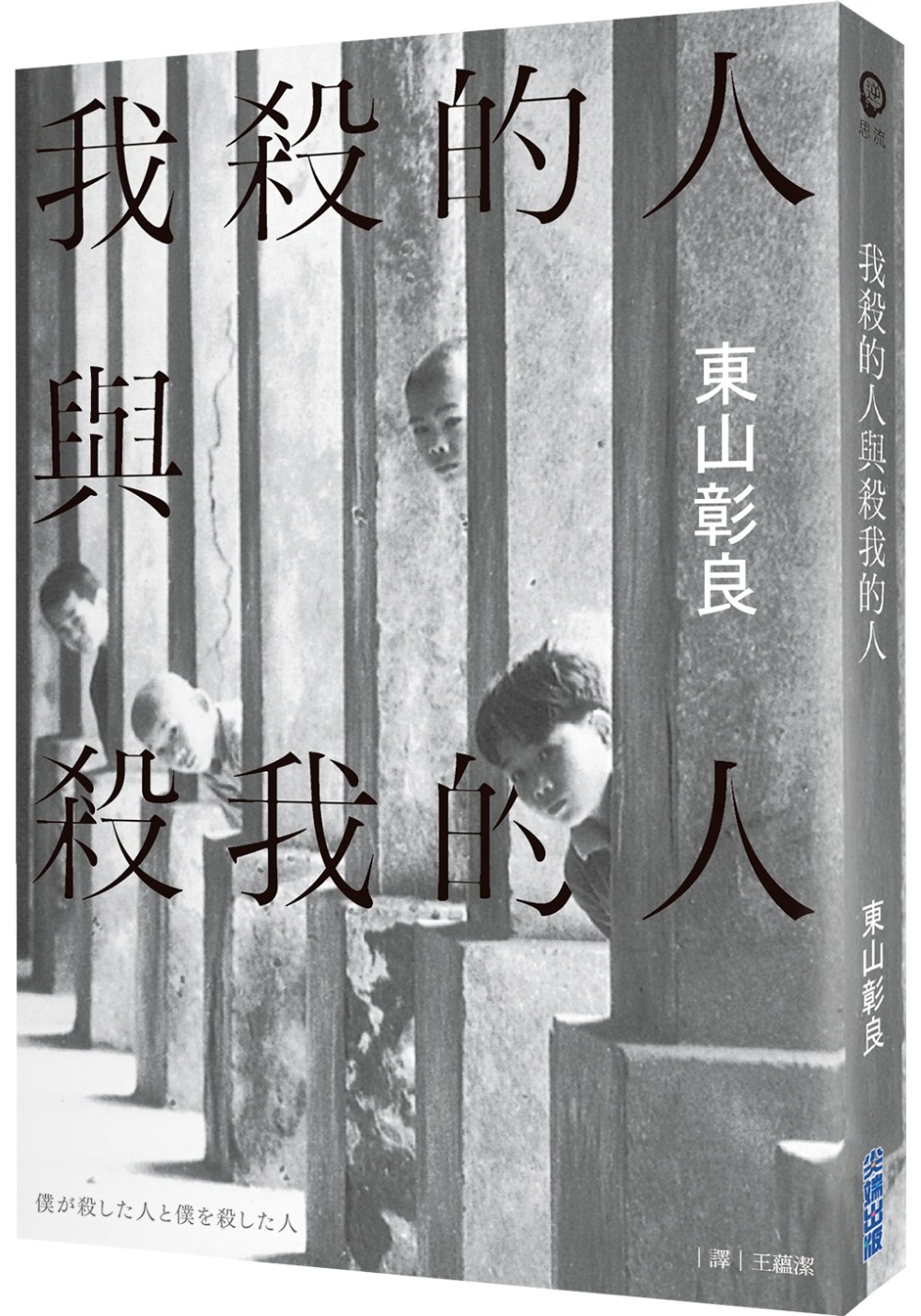

分別在2019出版繁體中文版《我殺的人與殺我的人》等作品的直木賞名家東山彰良、以及推出《蜂蜜花火》的詩意暖男林達陽,在冬季的午後進行了一場氛圍懷舊又滿載熱情的受訪對談。兩位成長於不同世代的作家,在這場跨越時間與地理距離的交流中,刻劃出育孕在臺灣土地的男孩們「少年時代」的青春樣貌,更意外揭露了不少沒有在其他採訪中分享過的祕辛。讓我們從他們的著作踏入時光隧道,返回他們那難以忘懷的輕狂年華,請看以下的長訪談──

Q:東山老師在《流》與《我殺的人與殺我的人》中把一九七○、一九八○兩個年代的臺灣人文風情寫得細膩生動,不但讓生活在那個時代的臺灣人重溫了自己的青春、也讓並未經歷那個時代的我們了解到「原來當時的臺灣是這樣」。自然對於日本人等國際間讀者來說,也是非常新奇有趣的。畢竟這些「回憶」距今已久,似乎不太可能純靠記憶。想請問老師寫作時是如何取材,尋找出這些臺灣知識、並確認其年代的正確性呢?

東山彰良:我常常會跟比我大一輩的人,像是我父親或者更老的那一代聊天,從小就很喜歡聽他們講話。這些小說中的生活現象大部分是我的回憶,當然回憶也會有模糊的、美化的地方,所以這次回臺灣也有去書店買一些資料。比如說對臺灣的建築物名稱我就不太清楚。現在也會靠網路蒐集資料。

由於我寫的東西大部分是來自我的記憶,例如寫《流》的時候,有一部分動機是想把小時候經歷與聽說的事情寫下來,類似備忘錄。所以如果讀者看我的書,很懷念當時的臺灣,我很感謝,但是是不能把我的書拿去做歷史考證的。

林達陽:初讀這本書時覺得滿奇妙的,老師曾提到您成長時都是住在外省人的眷村社區,但《我殺的人與殺我的人》裡面的重要象徵布袋戲,是非常「本省」的文化,很好奇老師為什麼選擇布袋戲來代入故事?

東山彰良:小時候爺爺住在新莊,每次回臺灣時我們都會去看他。有次過年回來,新莊爺爺家附近的廟宇有放鞭炮和布袋戲的活動,雖然我完全聽不懂,可是很興奮,留下深刻印象。但我印象中的是以前的傳統布袋戲,我知道現在的布袋戲已經發展到很華麗了,日本也有不少人會看臺灣「現在」的布袋戲。我想把「以前」臺灣的布袋戲給寫進小說裡,想像可以得到一些迴響。

Q:幾年前臺日合作的奇幻武俠布袋戲《東離劍遊記》在日本就很紅、受到廣大的迴響,關於臺語與布袋戲,兩位老師還有要補充的嗎?

東山彰良:是的,我後來便曾和編劇的虛淵玄老師進行對談。

我只在臺灣小學二年級的時候待了一年,很羨慕臺灣的小孩子,印象中臺灣的小孩子就是比日本人還活潑、還野,我羨慕有活力的小孩子,也很想學臺語,原本想說在成長的階段總有機會學到臺語,但卻在遇到這個階段前就離開了臺灣。

之後我才知道大家在當兵的時候多少會學到臺語,但我沒有這個機會。因為當時在教室是規定一定要講國語的,講臺語會被老師糾正。可是臺灣小朋友們一下課就會開始講起臺語,這讓我覺得很酷。

林達陽:我是來自本省人家庭,父母都是本省人。他們或許因為擔心我的國語會有腔調吧?似乎還特別找了外省籍的保母。我也是直到高中才開始比較熟練臺語,之前在家裡,爸爸媽媽要講什麼不讓我知道的事情就改講臺語,有時讓我覺得很疏離。

東山彰良:先前為了《流》的出版回臺灣的時候,在飛機上認識一位女性。她認出我是作家,我們聊起來,這才發現她住的地方離我日本的家很近、而且她的先生住得離我臺北的家很近,跟我阿姨一樣住在廣州街。現在我跟她的先生就很要好。她的先生也是本省人,然後他好像也有同樣的情況。跟他對話的時候就感覺不出有任何的口音,他跟祖母也會用臺語來溝通,但就講得不是很好。

Q:(承上)依照林達陽老師剛才分享的狀況,小時候會不會有種自己在同儕之中好像臺語比較不好的感覺?甚至有一些因此被排擠的狀況呢?

林達陽:臺語會話能力是真的較差,但被排擠倒是沒有。我住的地方在當時高雄算是文教區,也有一定比例的外省人,相處上都還好。

02│搖滾夢與文學夢,成年式的轟烈烙印

Q:兩位老師都是非常擅長書寫「青春」的作家,文字也十分觸動人心。林老師提過您的青春,無論是打球、或者是參加女校的校慶、或是舉辦園遊會,都是我們其他臺灣學生也曾經歷過的青春。

而東山老師在《我殺的人與殺我的人》裡面則是選用十三歲的少年們來擔任主角,在先前的講座中曾聽您分析,說是想要避開青春期會有「想談戀愛」這個面向。很好奇如果換成林老師寫一本青春題材的小說故事,會選擇哪一個年齡層的孩子來做為主角呢?

林達陽:寫作過程中最讓我留戀的階段是高中時期。臺灣小孩的生活圈與學區的關聯很緊密,我們國小國中都是在離家不遠的地方念,所以東山老師書中寫出那種過了一條街,就好像是「一個新世界」的感覺,似乎是很多人共通的回憶。但到了高中,因為念的是高雄中學,終於與家裡拉開一段比較遠的距離,出門後爸爸媽媽無法再精準掌握到你什麼時候回來了。十七、十八歲的高中求學階段是我最喜愛、覺得最自由,也是我開始真正探索世界的年紀。

不過我也曾和其他讀過《我殺的人與殺我的人》的朋友聊過,大家都覺得還滿奇妙的,有些人對這本書的認知是類型小說,但我自己的感覺並不完全是這樣,它雖然使用了類型小說的技術與模樣,裡面著重的卻是成長探索、性別認同等細膩的人性議題。不禁想像如果換成十七、十八歲的主角來講這樣一個故事,性別認同的議題又會怎麼處理?因為這樣一來,好像就沒有了原本故事中那種非常乾淨單純、近乎「無菌」的述說環境了。

Q:非常喜愛《我殺的人與殺我的人》中對於結局的翻轉方式,沒有想到會用這種方式來做處理。許多讀者看《流》的時候也被秋生、毛毛的初戀打動落淚,沒想到在《我殺的人與殺我的人》裡也有一種向初戀說再見的涵義。

東山彰良:我原先沒想到結局會寫成這樣呢!寫小說時,我不會先把大綱準備好,然後照著大綱去寫。而是會選擇幾個點,小說就會依據這幾個點,照著想發展的方向動起來。所以直到最後我都沒有想到角色的結局會是這樣子。我以前遇過寫了一段後故事就卡在那邊的狀況。但這樣寫下來,反而發現故事沒有被卡住,會覺得好像不是我帶動這故事,而是故事帶動我,走往該去的方向。現在寫小說有時候會不想讓自己的小說就此完結,可以一直延續下去。但在實際寫作的時候是小說會自己告訴我到這裡就可以了,不用再繼續寫了。

Q:林達陽老師曾在作品中提到想在十八歲時幹一件或其實是「很多件」轟轟烈烈的大事,因為終於成年了,可以做很多以前不被允許的瘋狂的事情。像老師就與朋友在畢業時一起籌資製作了雄中十年詩文選。想請問東山老師在滿十八歲時,心裡有什麼大事情或夢想是想要完成的嗎?

東山彰良:在日本,十八歲就有選舉權,也可以考駕照了,但還不能喝酒抽菸。我那時候好像沒有什麼特別的夢想。日本有成年式的活動,大家會聚在一起紀念這一天,那天我也沒去參加,好像就是覺得……沒什麼意思。

Q:那東山彰良老師還記得您成年式那一天做了什麼嗎?

東山彰良:我記得當時是大一,和大學的學長從前一天晚上就一起喝酒,喝到很晚然後睡了一天,結果這一天就這樣過完了。

Q:也請教林達陽老師,除了書中提到的事情,當時還有什麼轟轟烈烈的夢想,可以透露一下嗎?

林達陽:我看東山老師訪談中曾提到很多叛逆的、很野的小孩的形象,我好像就是這種小孩,國中時跟朋友騎快車打架什麼都來。但到高中就比較知道自己想要什麼了,開始有了想改變、進而具體完成一些事情的念頭。

例如文學吧。當時臺灣主要的平面與電視媒體都是臺北的觀點,南部的文化不太被在乎,所以那時候會有種很強烈的不服氣感,也想要發聲。記得有一次建中的校刊社來高雄和我們編輯交流,有不少學校都有出席。那時候沒有高鐵,有些北部學生難得來高雄,幾乎是會用一種研究野生動物的感覺在跟我們交流,時常不經意流露出覺得我們SENSE不夠好的看法。但大家私底下都很好相處,有一點像是東山老師小說裡的那種男生兄弟間的情誼,不打不相識,針鋒相對過後又能玩起來,大家都放下了。

但即使是這樣,那種想要證明自己,想要趕上臺北的念頭,還是已經產生了。那時我已經很喜歡文學,但文學在男校裡比較不被重視,就有了強烈的想法想讓大家也能感受到文學的好與重要,所以就找了伙伴編了雄中近十年的詩文選集,也試著串連歷屆會創作的校友、以及高雄在地比較沒有被主流注意到的年輕作者。我那時比較著迷的是這些事情。但除了這些,我那時也參加排球隊、學生會、熱音社等,也會想像如果走了別條路,一切會不會不一樣呢?後來念了法律系,這次在東山老師的書中讀到阿杰成為律師,也覺得很奇妙。

東山彰良:談到這我也想起來了,我那時候最想作的是音樂,有個搖滾夢。現在也還是非常喜歡音樂。我在日本福岡有一個自己的廣播節目,每個禮拜會放我喜歡的音樂。如果說現在能夠交換我的職業,最想作的就是樂團了。

我以前練過吉他,但是沒有練成,覺得很遺憾。初中高中那個年代主要聽的就是重金屬,這種音樂要求吉他一定要彈得很快很快,然後就發現自己的技術沒有辦法應付。

音樂很深奧,比方說現在的藍調就可以慢慢的彈,但初中那時候就是重金屬必須要彈得比誰都快,雖然自己練了七八年,但就是沒有把基礎學好。自然而然對重金屬這一類的音樂失去了興趣。後來滿二十歲有一段時間是我音樂上的空白期,這段期間我聽了很多音樂,在更多類型中尋找自己喜愛的音樂。

東山彰良老師憶年少轟轟烈烈的事:「我那時候最想作的是音樂,有個搖滾夢。」(圖│尖端出版提供)

東山彰良老師憶年少轟轟烈烈的事:「我那時候最想作的是音樂,有個搖滾夢。」(圖│尖端出版提供)

03│音樂,是創作之路永遠的動力來源

Q:本來有一題確實打算聽兩位老師談音樂,因為林老師也寫過他很著迷搖滾樂。兩位老師對音樂有著共同的喜好,所以我也想要請教兩位老師喜愛的音樂類型、歌曲,或者對老師們的創作上有產生了甚麼影響嗎?

東山彰良:那幾年我失去重金屬後,接下來就想多嘗試不同類型的音樂。這期間我遇到的就是滾石合唱團、Jimi Hendrix,英國這些有藍調風味的搖滾。聽了很長時間這種藍調風味搖滾後,有一天我去逛唱片行,在藍調的架子上拿了一張,封面很特別,紅色,然後有一個拳頭打出來。這是一個黑人的藍調歌手Lightnin' Hopkins。之後就很喜歡這種美國的藍調音樂,以前英文不夠好,沒辦法第一次聽就能理解歌詞的內容,不過就慢慢的在網路上找歌詞的翻譯,因而學到很多東西。

音樂對我創作來說影響也很大,我每天寫小說時都會放音樂。因為我每天早上就開始寫作,吃早飯的時候會想今天寫這段要配什麼音樂,通常音樂配得好的話我寫得也會很順,如果配不好的話好像就會寫得不怎麼順利。我從藍調上學到很多事情。

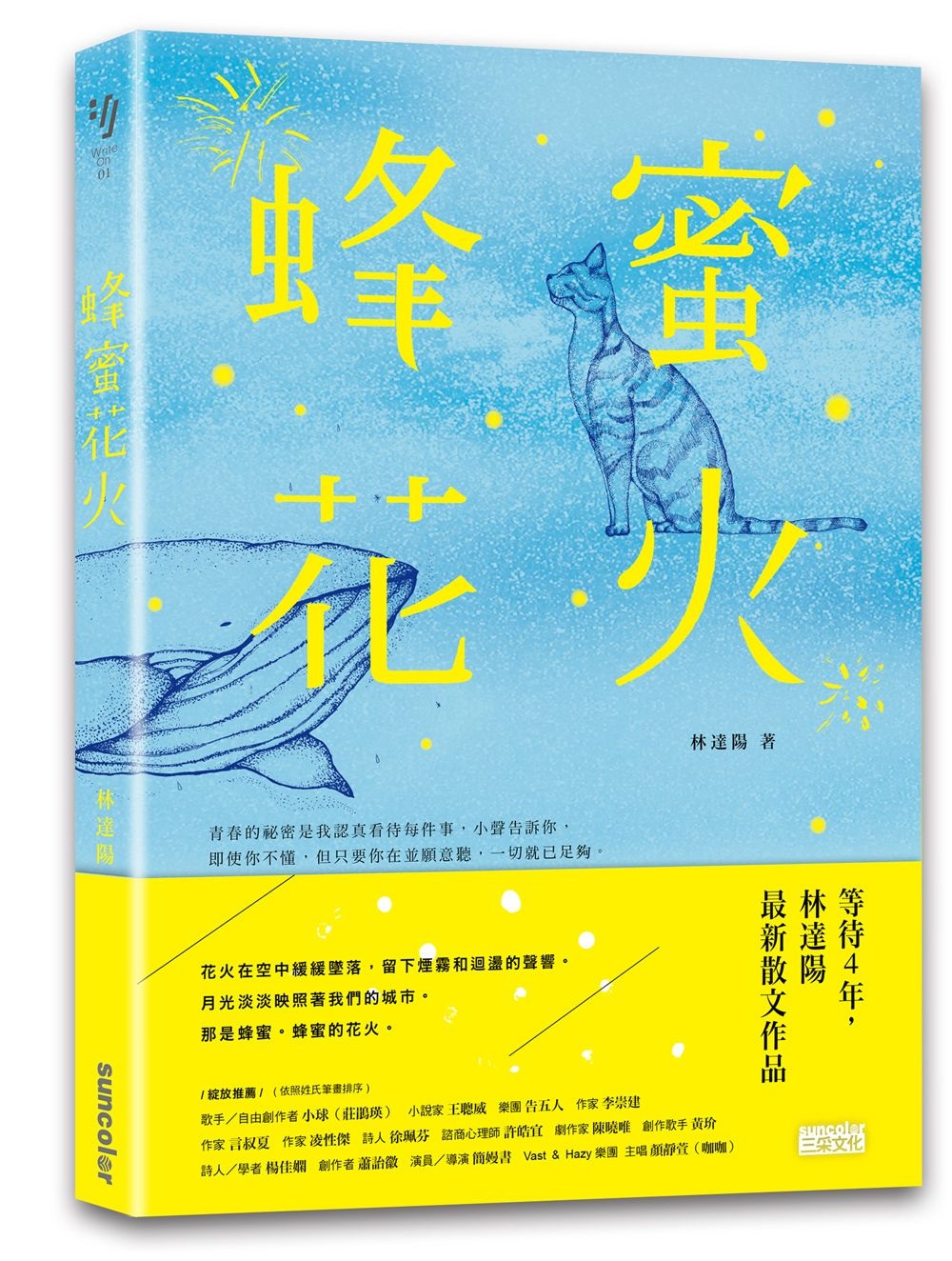

林達陽:中學時喜歡聽越吵、越快越好的搖滾音樂,那種嘶吼的金屬腔調。國中時大家最喜歡的是X-JAPAN,同儕之中一定要練的。後來高中看日劇的關係,聽LUNA SEA,還有一些北歐的團。

在臺灣搖滾樂團常會與社會運動結合,那個時候我們就很喜歡閃靈,以及比較早期、還沒跟大唱片公司合作的五月天、脫拉庫。這些樂團大約在西元兩千年左右才比較為大多數人所接受,在那之前常被認為是次文化的東西。兩千年金曲獎上總算有搖滾樂團被肯定了,那時候大家也開始大聲喊道搖滾樂的時代要來了,但是後來其實沒有真的結構性的改變什麼。只有少數的大團被看見了,多數人還是不太接受那些比較難的、比較複雜的、比較吵鬧的團。

我當初順著家人的期望念法律系,對走文學這條路也仍然在著迷和猶豫之間擺盪,離開青春期後那種執念就有點消減。加上來臺北後覺得一切都疏離,臺搖滾樂好像也失去了力量,沒有什麼東西要對抗了。相較之下,以前高中時聽的那些搖滾樂,那種心情,則好像說出了例如我要對抗老師啦、對抗大人的世界啦那種感覺。

在創作上,我覺得音樂比較像是一個「永遠的動力」的來源,比如說有時寫著寫著也會難免覺得有些孤單,這時回想更年少時跑樂團,跟朋友們一起討論,那種充滿力量的生活經驗,就是一種隨時可以召喚出來的熱情來源。覺得寫這些東西沒人懂的時候,就會想起以前經歷過那段美好、熱烈的日子,可以不斷的讓我覺得不甘心,然後想要再多作一些什麼。音樂,以及熱愛音樂的那個時候的氛圍,帶給我的是這樣的東西。

04│運動,是一個人的寂寞旅途

Q:林達陽老師在《青春瑣事之樹》中也提到過自己學生時期曾經是位運動健將,包含打排球、打籃球與跑步。您也有提到過運動對您自己所造成的一些改變。那麼東山老師從學生時期到現在,是否也有些自己習慣進行的運動、或者是喜愛收看的運動競技比賽呢?

東山彰良:我初中時有在打籃球,上大學後因為我喜歡旅行,去東南亞的地方,可能會一趟就花個三十天、四十天到五十天,一個人這樣走來走去。

在旅行的過程中發現除了錢和護照之外,對旅行最重要的有兩件事情,一個是英文,另一個是肌肉。都是花錢買不到的,所以我有在好好學習英文與鍛鍊身體。我身高有一八三公分,但當時體重只有六十四公斤,我就決定要讓自己練得更壯,所以每天會去健身房、以及喝高蛋白,終於把自己的體重增加了十公斤。可是後來就也沒有再發展了。

我在日本的大學教中文,大學有設立健身房,上完課後就會去運動。可是從兩三年前開始我慢慢減少教書的工作,今年起更是完全取消了,所以這幾年就很少去健身房了。但還是想找機會重新再開始。

林達陽:學生時期的運動好像往往很熱鬧,不像現在比較孤單。

東山彰良:我初中打籃球時,就覺得自己好像不適合跟別人配合打球類運動,而且我又不喜歡跑步,但是健身、游泳這種一個人做的運動就可以。所以其實年齡成長對我沒有太大的影響,我一直都喜歡一個人的運動方式。

林達陽:我跟東山老師剛才講的經驗有點像,離開學校以後運動沒這麼方便,可以運動的地方有距離,所以現在運動也比較少,偶爾有朋友有約的話,放假時不知道要幹嘛就去打打球,發現大家體力跟球技也都變差了(笑)。

05│三代同堂間的隔閡,是東山彰良最想看的臺灣人故事

Q:林達陽老師在《青春瑣事之樹》中曾提到關於祖父的回憶。在書中提過爺爺是很有正義感的人,會跳出來為其他鄉親出頭、發聲,但是您的祖母又是比較傳統的婦女。這題也請教兩位老師,祖父對自己的人生、價值觀、將來的創作觀有造成哪方面的影響嗎?

東山彰良:我一直都很羨慕我的祖父與父親這一輩的,比較單純的人際關係:「你對我好我就幫你這一邊、你對我不好我就不會幫你。」寫《流》的時候我有去山東,拜訪我祖父的兄弟,但是是那種沒有血緣關係的義兄弟、從小一起長大做很多壞事的好朋友。我光聽他們老一輩的人講故事就覺得很興奮,他們做的事情就是比我們還要荒唐與自由,例如以前日本人打過來時,他們要偷偷去賣花生油的冒險過程,有種好像在讀《水滸傳》的感覺。不管他們做的是好事壞事,對我來說都有一種在看英雄的感覺,我的父親看我爺爺好像也有這種感覺。距離那個時代這麼久,現在的我們似乎就越來越膽小、謹慎,沒有這麼自在。因為我有這種感覺的經驗,所以書裡面表現出來的,秋生的爺爺其實就是我爺爺的樣子。

林達陽:因為語言隔閡,我跟祖父沒法太親。我祖父母都只會講臺語,所以我和祖輩的溝通是很遙遠的,比較多的感受來自觀察爸爸與他們的互動,爸爸非常尊敬祖父,但隱約你也能察覺,爺爺因為爸爸唸了很多書當了醫生、比他懂了更多事情,所以隱約呈現出一種有點奇怪的長幼關係。

我自己的成長過程中,爸爸因為工作常常不在家,所以在看小雲的故事的時候會有種投射。雖然我是很皮的小孩,但其實骨子裡也不是真的那麼大膽,看到小雲的情節時會知道他試圖去引起一些認同、不要被丟下的焦慮感,那讓我很有共鳴。

東山彰良:我現在聽到林老師這樣說,就很想看這方面的作品。原本的訪問題目上有問到我希望臺灣創作者可以嘗試的方向。就是爺爺其實很疼我們,可是畢竟林老師的爸爸受到比較高等的教育,所以爺爺跟爸爸之間就會有一種斷層。從爸爸的角度來看如果很喜歡爺爺,也已經回不去過去的那種感覺。從爺爺的角度來看他很愛他的兒子,可是又有一種伸手摸不到的感覺。

因為我們家是外省人,沒有語言的隔閡,但像林老師家這樣說的國語很標準,與父母之間產生的隔閡,感覺你得到了很多東西、但也失去了一部分的東西。

林達陽:我們這個年紀的臺灣寫作者,許多人的祖父祖母都受過日治時期的教育,然後再經歷國民黨來臺灣的統治。而爸媽這一代已經是完全生長在國民黨執政的政府下,尤其比較高壓的那個時期。再到我們這一代,則已經是解嚴後的自由開放時期,等於三代受的都是不同的文化教育系統。

我們常會往比較大的結構去討論,有時好像也不小心忽略親族之間、家庭之間一些幽微的情感細節。

06│信仰,是無法用科學解釋的神祕遭遇

Q:林達陽老師有在書中提到過祖父曾經在逝世後有來夢中找您,跟您說話,然後您也有提到在辦祖父的喪事時也有遇到一些神秘的、不可解的現象。那像東山老師在《我殺的人與殺我的人》裡有寫到「擲茭」,兩位老師在作品裡都有臺灣信仰的特色。想請問當時祖父跟林老師說了什麼、後來遇到什麼事情呢?

林達陽:我的祖父是意外過世的。曾經有一段時間家裡不太順利,堂叔輩的一家人出意外一起走了、爺爺也是出車禍走了,然後伯父也突然中風,這些過程是非常巨大的事情,可是爸媽可能擔心我們,都說小孩好好唸書就好,不讓我們知道太多這些事。所以我那時是在不知道祖父過世的情況下,在夢中看到他來跟我揮手。

那時我堂叔家出意外之前,他們也只跟我叔公說要出去玩,沒說要去哪裡,後來就失聯了。那時候沒有手機跟GPS定位,找不到他們。後來也是去拜拜問神明在哪裡,乩童轉達說在新中橫的不知道幾公里的一個轉彎,結果真的在那邊有找到。我爸即便是個一向不相信怪力亂神的人,也不知道要怎麼解釋這件事情。

「擲茭」這件事,在我們這一代、又住在都會區的人,已經不是常有的經驗了,反而最常拜的是去日本時參觀的神社。像先前國際書展座談上吳明益老師提到說媽媽什麼都拜,在我們爺爺這一代確實是這樣。「擲茭」這種行為來決定事情有一種功利性,我是到去日本時才知道原來對日本人來說拜拜就是跟神明報告而已,報告完後你就好好去做。但我們被教導的觀念比較像是拜拜就是請示神明、請神明告訴我們要不要做、可不可以做。

說到這個,除了擲筊,看《我殺的人和殺我的人》的時候常有驚喜,東山老師找到很多臺灣作家自己都不一定會意識到的獨特題材,比如說觀察蠶、養蠶這個共同記憶。中學的時候學霹靂舞、看布袋戲,這些也都是臺灣作家很少寫到的。

東山彰良:可能因為我不住在臺灣,所以寫得比較大膽。如果我住在臺灣可能就不會寫進去。不過我覺得小說裡寫的很多事情都是一種象徵,他可能不是現實,不是很多人都會跳霹靂舞、不是很多人都待在西門町混,但是可以表達出當年的社會氛圍。

林達陽:小說裡霹靂舞、布袋戲這種「操控的」,以及布袋和蠶繭等很多細微的象徵呼應,我覺得很迷人,會不斷地在看故事中隱約找到遙遙呼應的、或是遠遠指向的地方,非常喜歡。

Q:林達陽老師剛剛分享了之前遭遇過一些信仰上不可思議的事情,想請問東山老師是不是也有什麼回憶呢?

東山彰良:我印象最深刻的,就是以前不知道「不能用手指指月亮」這個習俗。這是為什麼呢?

林達陽:我記得好像跟女性之間嫉妒的傳說有關,不過我也忘記了。

東山彰良:我是上高中的那一年,第一次聽到這個傳說,我當然也不相信,所以沒事就一直用手指著月亮。但後來暑假我阿姨帶我們去啤酒屋,跟搬到國外很久沒見面的朋友碰面,然後在啤酒屋中遇到醉漢,當時在廁所排隊,我在他背後等他,然後吹起了口哨,後來回到座位上,醉漢當時喝很醉了,就一直罵我說我吹口哨是什麼意思,我就回了一句「我又不是吹給你的」,結果他就拿起啤酒的杯子砸我,雖然我閃開了但有打到我的耳朵,結果縫了四十多針,從此之後就不敢再指月亮了!如果不小心指到,還會趕快向月亮道歉說自己不是故意的。

07│關於打架,瘀青是親情的象徵

Q:再來想聊的是我們男生小時候一定會幹的事情,那就是打架。我在讀林老師的書時就覺得很有趣,老師說上幼稚園的第一天就和大班的學生打架,打得渾身是傷的回去,想請老師分享一下當時的經歷。也想請東山老師回憶一下,您年紀最小的時候是跟誰打過架呢、或是童年時刻印象最深的打架回憶?

林達陽:那時候跟我表弟一起去上幼稚園,他念中班我念大班,隔壁班的同學搶了他的口香糖,那時我覺得「怎麼可以」,想要回來,然後就被一群人圍毆。因為當時剛上那間幼稚園,還沒有概念,沒想到會有一大群人直接來跟你打架這種事情。現在只記得旁邊都是人,被打得非常慘,那天是祖父祖母來把我帶回去家的。當時的印象就是很痛,可是到後來瘀青似乎變成了一種預示。因為爸爸是學醫的,我們知道瘀青的處理方式,但爺爺他們的概念就是瘀青要把它揉開,那時打完架回家路上,爺爺就一直說瘀青要揉一揉讓它散開,但回家後爸爸又說不能揉,瘀青似乎成了一種很奇妙的象徵,我跟爺爺中間有什麼東西隔住的象徵。當時希望揉一揉後趕快散開,現在回想卻又希望永遠不要散開,這樣爺爺就會一直很關心我。

東山彰良:我記得我從日本回來,在臺灣讀小學二年級時的事情。因為臺灣的小學有制服,但日本是沒有的,我上學的第一天穿便服去,然後其他人是穿制服,就會有許多人說我「這是日本人」,後來我在臺灣讀小學的這段時間一直都有這種氣氛。好像也沒什麼原因,但許多小朋友就會因此看我不順眼、來找麻煩。我記得那一年和臺灣的小孩子打過幾次架,也因為我小時候體格就比較大一點,所以也沒有打輸過。有一次我打贏了一個男生,當時有個喜歡他的女生過去關心他,卻被生氣的他打了兩巴掌。我頓時覺得那個女孩子好可憐。印象很深刻。

08│每個男孩心中都有一個機器人/李小龍

Q:我讀林老師的書對一句話印象特別深刻,「每個男人的心中都有一個男孩,每個男孩的心中都有一個變形金剛。」林老師覺得像變形金剛、機器人,代表了我們的少年時代。那東山老師的少年時代,會覺得什麼樣的東西、一個象徵,對您來說是最有意義的?

東山彰良:李小龍!那年頭的電影可能就是會有一個好人一個壞人,然後好人要把壞人打扁,什麼都很清楚明確,李小龍就是象徵那個年代的價值觀,當時大家都喜歡他,也很想要有雙截棍。

林達陽:李小龍的電影中除了對抗洋人、也有對抗日本人的故事,這種形象不會造成東山老師什麼心理上的排斥嗎?

東山彰良:我覺得沒有,看李小龍電影時,我就是李小龍的化身。

Q:也想請問林達陽老師,小時候我們在玩變形金剛、機器人等玩具時,對我們的少年時代有什麼樣的意義存在嗎?

林達陽:現在回想的意義都有點附會,小時候應該沒想那麼多,就是對於力量、正義、獲勝的投射。我是在各種日本與西洋的機器人卡通中長大的,日本的娛樂文化對我們有很大的影響。小時候看日本的卡通,長大一點看日本的漫畫,再長大又看日劇。機器人的意義對我們來說應該是「可以實現現在我們這個身體做不到的事」,尤其日本卡通有很多少年拯救世界的情節,很容易投射進這個情境。

09│成為職業作家前必須的人生覺悟與家庭衝突

Q:再來想請教兩位老師,林老師提過創作生涯曾受父母親很多次反對。國際書展時吳明益老師的講座也提到,臺灣傳統教育的思維不認為當作家是一條正當的路,都會希望我們去當醫師、律師等等。不知道東山老師是否也曾經遭遇家人的反對呢?

東山彰良:我的話沒有,大學畢業在東京的公司待了一年,覺得自己不適合再做下去。我當時有很強烈的念頭是,如果不能做我自己想做的事情的話那乾脆去死掉算了。辭職之後其實也還不曉得要做什麼,但知道就是不要待在東京工作,所以回來讀碩士,想說如果能讀到博士、然後在大學裡找到一份工作的話,我以後可以一邊教書、有時去旅行。我想要一個人去很多地方。

可是我的博士論文沒有寫完,寫到一半開始逃避,開始寫小說。寫完拿去投稿,這本小說就讓我出道了。所以我寫小說沒有人反對,但我自己會負責,無論我的小說有沒有人要看、要買,我從東京辭職時就抱持了這樣的覺悟。我的人生,能夠做為一名作家,可能把我所有的運氣都用在這裡了,之後不管發生什麼不好的事情,我都是可以接受的。

Q:那如果是東山老師您自己的孩子,跟您說「我想要成為跟爸爸一樣的作家,我想要靠寫小說維生」,不知道您會給予什麼回應呢?

東山彰良:我會幫他,不會反對,也不會去要求他一定要寫什麼東西,讓他往自己有興趣的方向嘗試。

Q:那林達陽老師當初是怎麼樣說服父母親讓您寫作的?中間歷經什麼困難?

林達陽:媽媽對這件事比較理解,但他們就是有兩個觀念,一是在臺灣寫作不會賺錢、另外是你在寫作中表達意見在政治上是一件很危險的事。這兩種都是他們不希望兒子碰的,一路上好說歹說希望我不要投入這行。雖然有一段時間家裡不支持也不祝福,但後來慢慢作出一些成績,書也出現在書店書架上後,爸媽好像也漸漸覺得還可以了。

兩、三年前有一次跟爸爸在客廳,我突然想到就問他:「為什麼後來接受我不走法律的路了?」當時他淡淡地回說:「因為我看你作這件事情的時候好像很快樂。」那時心裡有一種終於和解的感覺。

10│關於台日交流,想推薦的是……

Q:最後,如果東山老師在日本的朋友,想要更了解臺灣,老師會推薦臺灣的什麼電影或是娛樂作品給他們呢?

東山彰良:因為我很愛看電影,我會推薦楊德昌的電影,很好看。另外最近我看過、覺得很推薦的電影是《大佛普拉斯》,像這種電影不知道是否代表臺灣的真實,但是有描述到了臺灣的一部分。還有因為我喜歡聽歌,所以也會推薦一些臺灣的歌曲,讓他們體驗臺灣的氣氛。

Q:那如果換成推薦對象是臺灣的創作者們,老師您會有什麼想要推薦的日本電影或娛樂作品給我們呢?

東山彰良:我比較少涉獵日本的作品,我喜歡看的是南美、西班牙的作品。

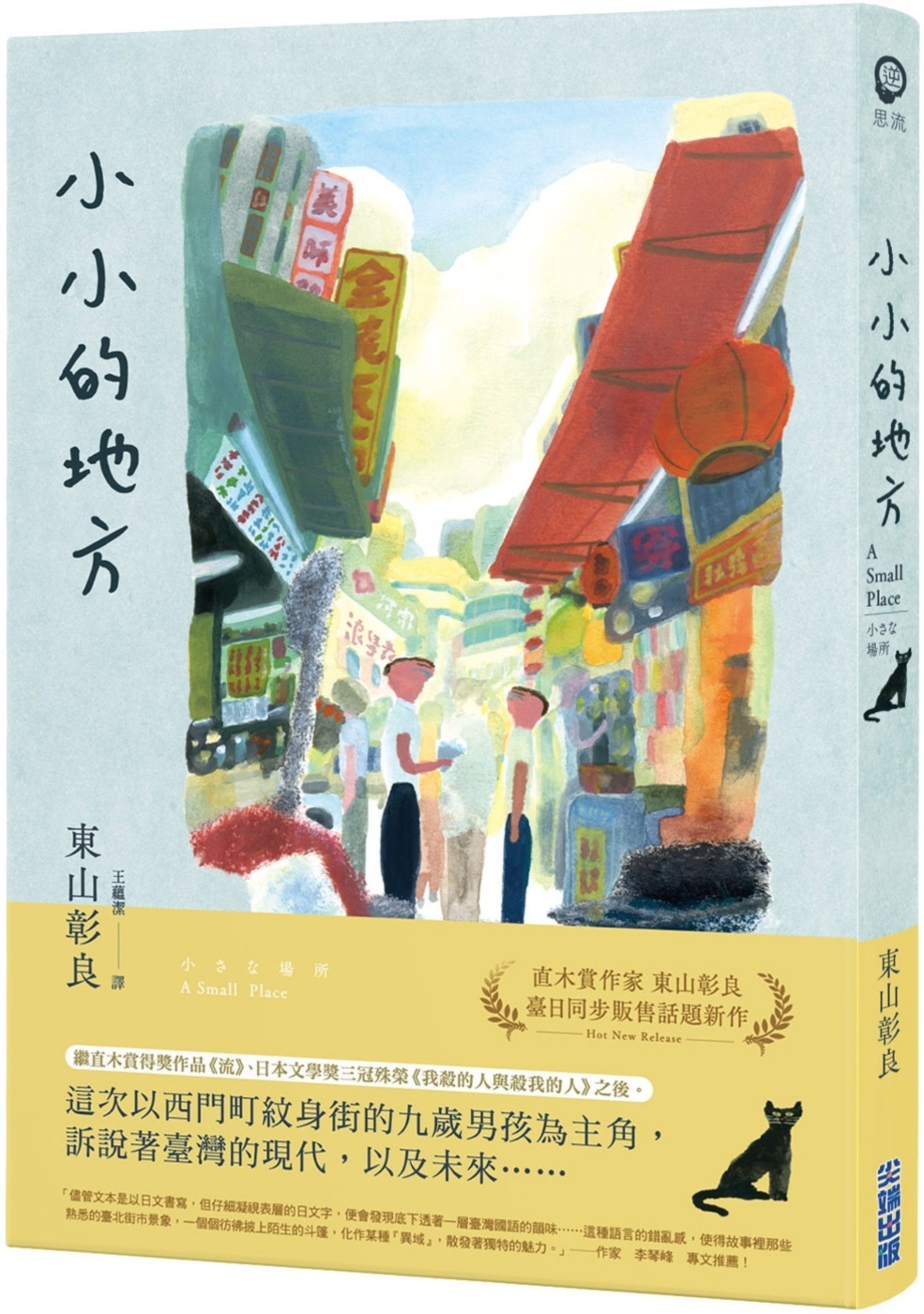

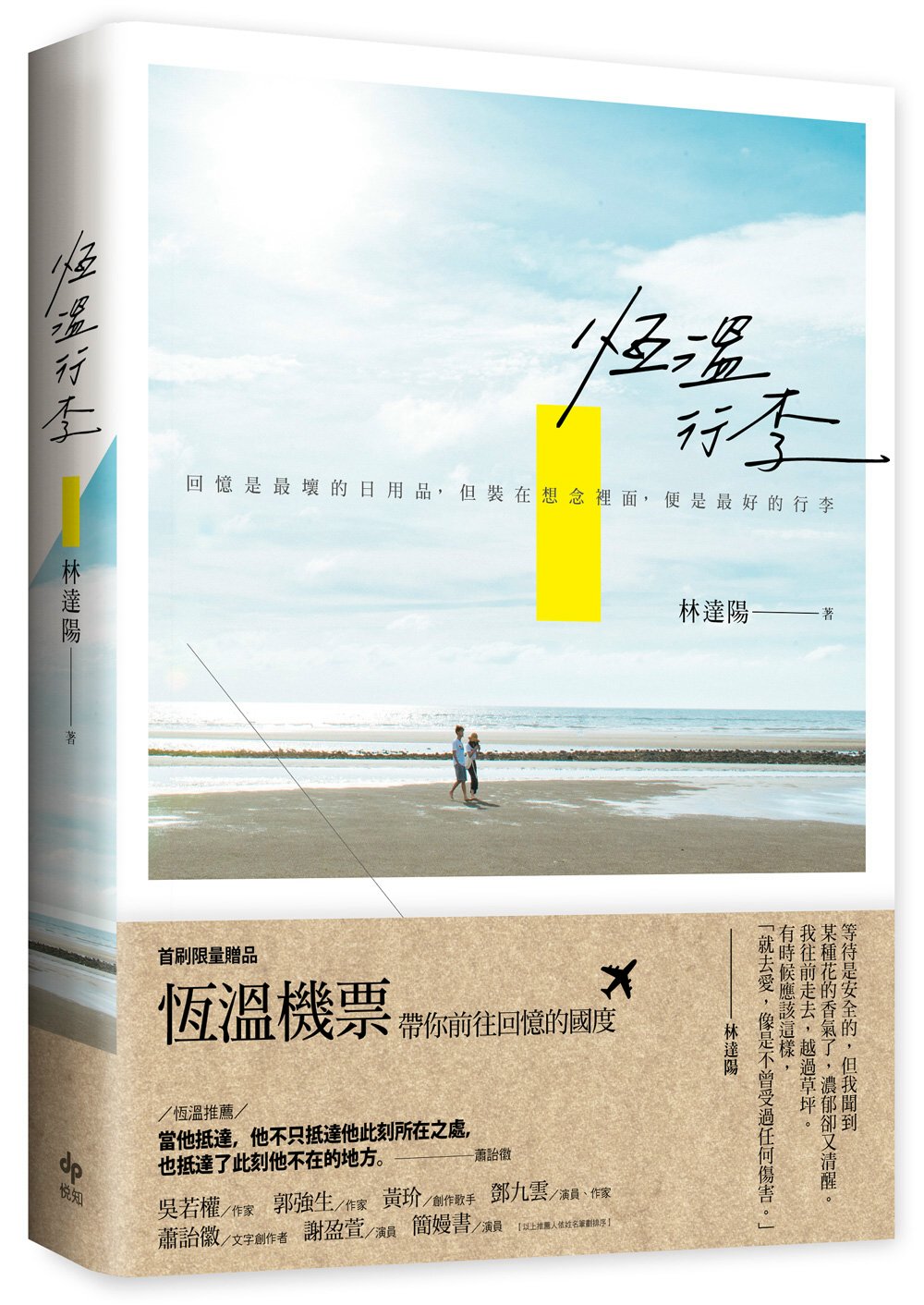

最後感謝兩位老師接受訪問,東山彰良老師新書《我殺的人與殺我的人》、《小小的地方》,以及林達陽老師的《蜂蜜花火》都暢銷熱賣中,期待兩位老師未來的新作──

東山彰良作品

林達陽作品

延伸閱讀

1.【親愛的十七歲】路上幫過你的人,阻擋過你的人,都值得感謝──林達陽:「一定要成為連自己都會羨慕的那種大人。」

2.【青春一起讀】暖男作家林達陽:寫給已經長大、但心中還住著純真少年的你

3.沒有奇蹟的溫柔──專訪東山彰良《我殺的人與殺我的人》

回文章列表