《竹光侍》是松本大洋成就大師氣韻的開始。

《竹光侍》是松本大洋成就大師氣韻的開始。

《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN

童年時中華商場對面漢口街、漢中街的巷子裡,有幾家租書店,印象中現場看一本五毛錢,帶回家兩塊錢,每回背書包走過都忍不住進去,但因為零用錢有限,多半是哥哥姊姊租什麼就看什麼。出租的書會用厚紙板包覆,再穿線綁緊,以免很快因為太多人翻閱而散開,書封遂隱身在那層厚紙板之下。千葉徹彌的《好小子》,影響我創作很大的矢口高雄《天才小釣手》都是在這時期看的,其中一些畫面,閉上眼睛就能呼喚回來。

也許是因為這段生活經驗的緣故,長大後我二哥不但依然是漫畫的重度閱讀者,也開始成套成套蒐集漫畫,那些漫畫都放在我老家的房間裡,直到如今,我離開已經二十年,那房間都依然是客房兼漫畫屋。

偶爾我回家時,二哥會從其中介紹我近期他覺得精采的漫畫,星野之宣、五十嵐大介、谷口治郎都是他推薦給我的,當然,還有松本大洋。

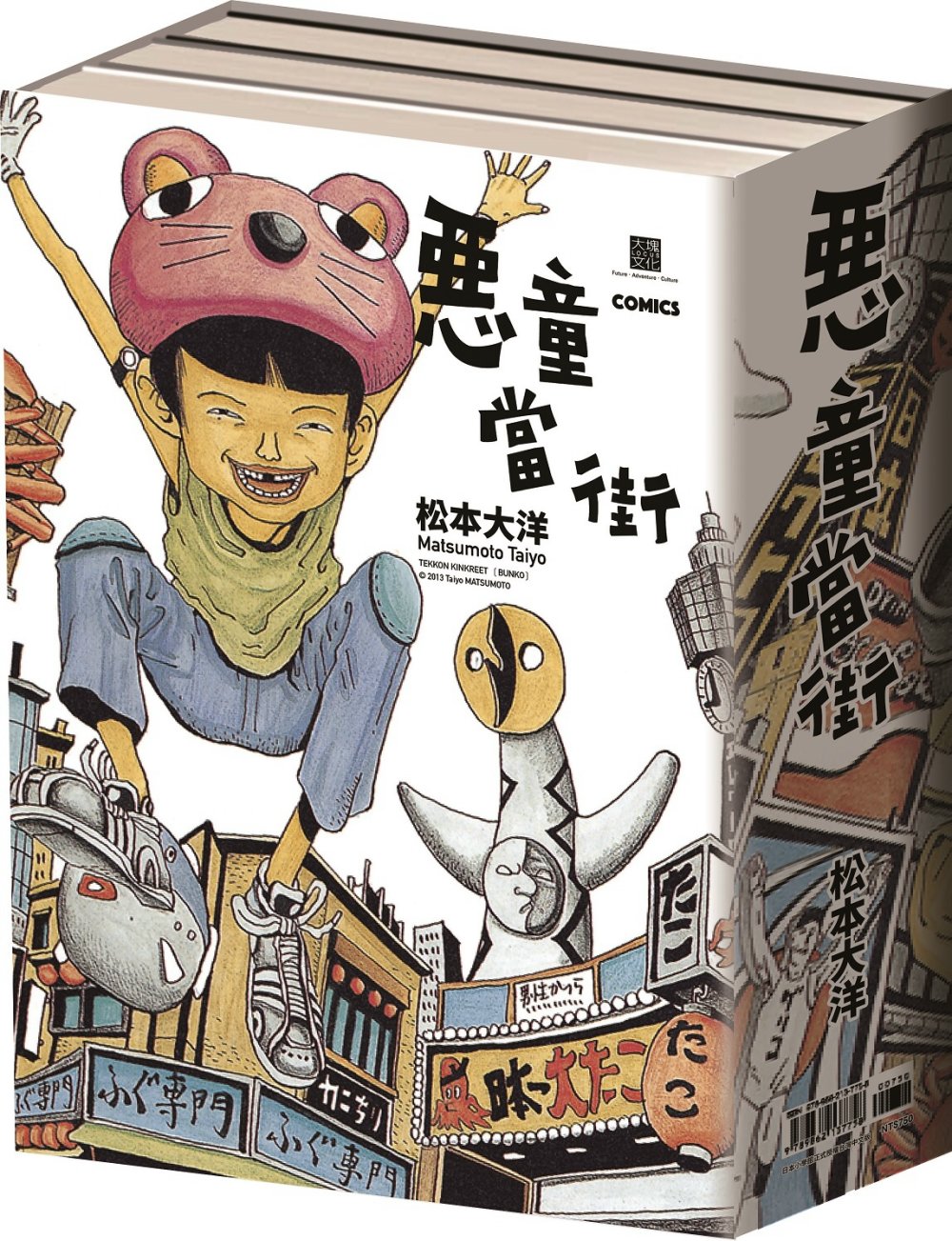

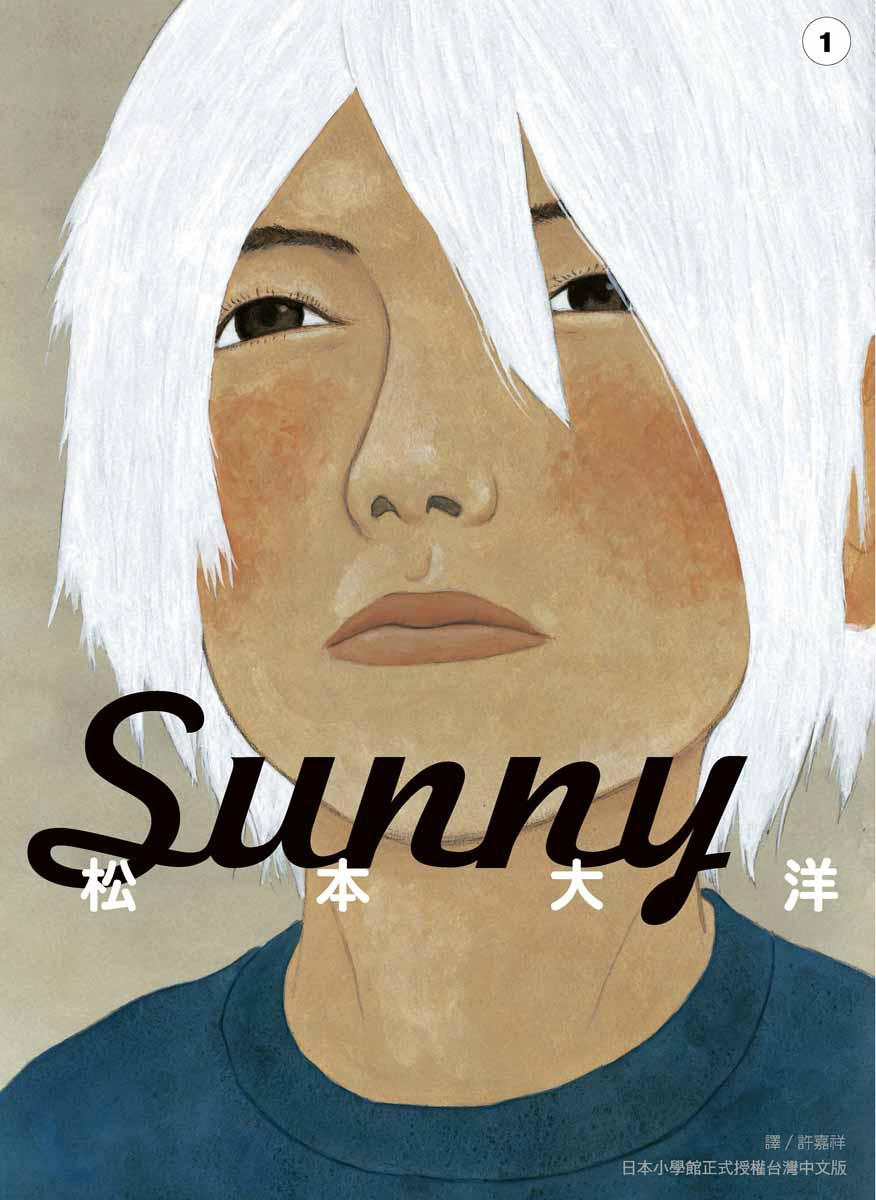

我必須承認,早期的《ZERO》或《花男》並沒有在劇情上很吸引我,但光看松本大洋的畫風、分鏡和布局就非常過癮。直到大塊文化整套整套出版松本大洋時,《惡童當街》、《乒乓》再次喚起我讀松本大洋影像語彙的感動。不過,真正讓我像喜歡《天才小釣手》的劇情(也就是在我心底重述出來的故事版本)那樣愛上松本大洋,則是因為《SUNNY》;而讓我看漫畫猶如在看一部世界級電影(雖然漫畫就是漫畫,不應該比附其他藝術),則是《竹光侍》。

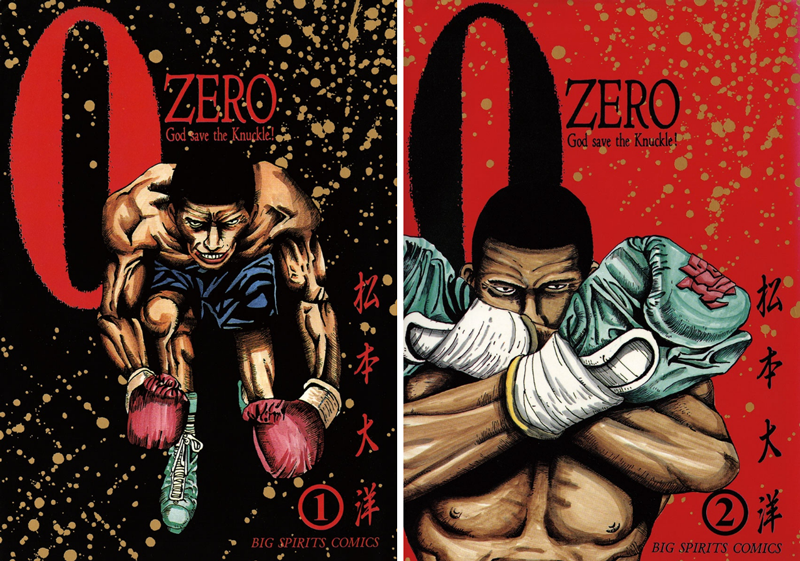

創作於1991年的松本大洋早期作品《ZERO》。

創作於1991年的松本大洋早期作品《ZERO》。

ZERO © 1991 Taiyo MATSUMOTO / SHOGAKUKAN

我想所有的漫畫讀者都會同意,第一時間看到松本大洋的作品,都會感受到他的影像語彙和多數漫畫家有差異。用一般的話來說,就是松本大洋的影像風格強烈。這強烈的風格來自揉合歐、日漫畫大師的線條感、敘事時間,畫框的布局,以及每個框中的「鏡頭擺位」。從二十一歲以棒球為題材的作品《STRAIGHT》(1988)的單行版封面,就可以看出這個特質。主角一手拿著球棒與手套,不是從平視或是純粹仰視的畫面來畫的,看起來像是用廣角鏡頭取景,且刻意不水平所形成的不平衡構圖。這樣的特點不斷在每一部作品中演化,《乒乓》是松本影像語彙的大躍進,《竹光侍》則是大超越。

不過談論松本大洋漫畫語彙的評論甚多,我並無法說出一套特別的看法,因此就此打住。

松本大洋以棒球為題材的作品《STRAIGHT》(1988)

松本大洋以棒球為題材的作品《STRAIGHT》(1988)

以一個小說家的眼光來看,我想稍微談談「對故事看法的演進」如何讓松本的作品從畫師,成為大家。松本曾在訪談裡提及二十歲左右創作《STRAIGHT》時,*「想畫一個打不敗的棒球選手」,但編輯提醒他,光是這樣並不夠,還必須另外畫一個人物,徹底相反的人物。這個建議打開了松本的故事開關,松本突然理解了在漫畫世界裡的故事(特別是在漫畫世界裡,小說世界未必成立),光與闇的對比往往是造成閱讀張力的重要因素。松本的體會也顯露出他對故事的敏感天賦,因為他說「反英雄」的題材變成他早期作品的基石。

「反英雄」是比「光與闇」的對比更難掌握的故事元素。一般來說,不少日本漫畫家喜歡畫的是英雄的歷程,但年輕時松本和他的漫畫社學長(後來成為他助手)永福一成在構思《ZERO》時,想的是一位世界冠軍拳手走下坡的故事。英雄的末路或英雄人生的後台,讓他們兩人的合作在這部作品裡首次出現火花。

開始抓住故事節奏的松本,因而面對《花男》這樣的題材時,不處理成典型的熱血運動漫畫。這個故事真正理解像棒球這樣的運動,實則是兩代男人間的溝通語彙。在棒球的發源地美國,常常在電影裡看到父子間的「傳球」畫面,或是一同看球的「場邊談話」,而這些時刻常是母親缺席的。選擇一個多數創作者會因循舊軌的主題,卻能脫離英雄敘事脈絡,從其他角度切入呈現人生斷面,在我看來,這是松本作品故事性第一階段的成熟。

《花男》真正理解像棒球這樣的運動,實則是兩代男人間的溝通語彙。(圖/大塊文化提供)

《花男》真正理解像棒球這樣的運動,實則是兩代男人間的溝通語彙。(圖/大塊文化提供)

不過以一個小說家的經驗,我猜測這樣的故事建構很快也會成為套路,與其他創作者的差異,會開始建立在一些細節的建構上。松本大洋很快地警覺了這一點,他說當自己對某個題材發生興趣時,*「喜歡花上一年的時間去蒐集資料,那是最有趣的時刻。一旦開始在第一張畫稿上分格,就又回來被工作的各種束縛綁住:頁數有限制,畫出的線條顯得笨拙。反觀在準備階段時,我擁有完全的自由,覺得自己畫得比較好……如果可以的話,我真想一直停留在那個時候就好。」

理解蒐集資料的重要,以及這些材料最終呈現的不確定性,讓那不確定性影響故事的走向,說明松本已不再存有一般創作者自以為「主宰」,並且以「我」為核心的淺薄浪漫。松本在《惡童當街》與《乒乓》所獲得的成就,並不是讀者的幾何倍數擴增,而是找到了可以長久走下去的創作道路。

這樣的松本繼續往下走,終於出現最能代表他在畫風、故事,以及氣韻成熟的《竹光侍》與《SUNNY》。特別是我個人鍾愛的《SUNNY》,創作觀念逐漸成熟、人生閱歷漸漸豐富的松本,將《SUNNY》這樣的童年題材畫成了一部情感真摯,技巧成熟的高峰傑作。

不過,稍早一些的《竹光侍》,是松本大洋成就大師氣韻的開始。

《竹光侍》,是松本大洋成就大師氣韻的開始。

《竹光侍》,是松本大洋成就大師氣韻的開始。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

與其他作品故事由自己發想不同,《竹光侍》是從永福一成的小說改編的。如前面所提到,永福是松本大學時代漫畫研究社的學長,後來還當過松本大洋的助手,從一些訪談資料來看,他們兩人一直維持著親密、對等,且相互尊重的相處模式,這使得這兩位才華洋溢創作者的合作沒有變成惡夢,而是創作出了以他們任何一人之力都無法獨立完成的傑作。

松本大洋在接受訪談時曾提及,自己在創作《竹光侍》時已經不在乎「有沒有靠自己成就一件事」了。他甚至說,如果按照自己一開始的感覺自己動手,也許只會畫出一部表現平平的作品。我認為身為一個一流的創作者,松本大洋已經知道曾經以「一人」為核心的藝術創作概念,近百年來由於電影工業與諸多影像產業的興起,已不再那麼有「獨特的意義」。

未來人類藝術,會從中世紀強調的個人性,走向多重概念、複數思惟與跨領域間的技術合作。這種合作的成功,端賴不妨礙個人的想像力與創作欲望作為根本,也就是說,某個擔任「director」的藝術家(不管是導演、舞台總監或是其他),得讓合作的對象發揮所長,而自己又懂得取捨。

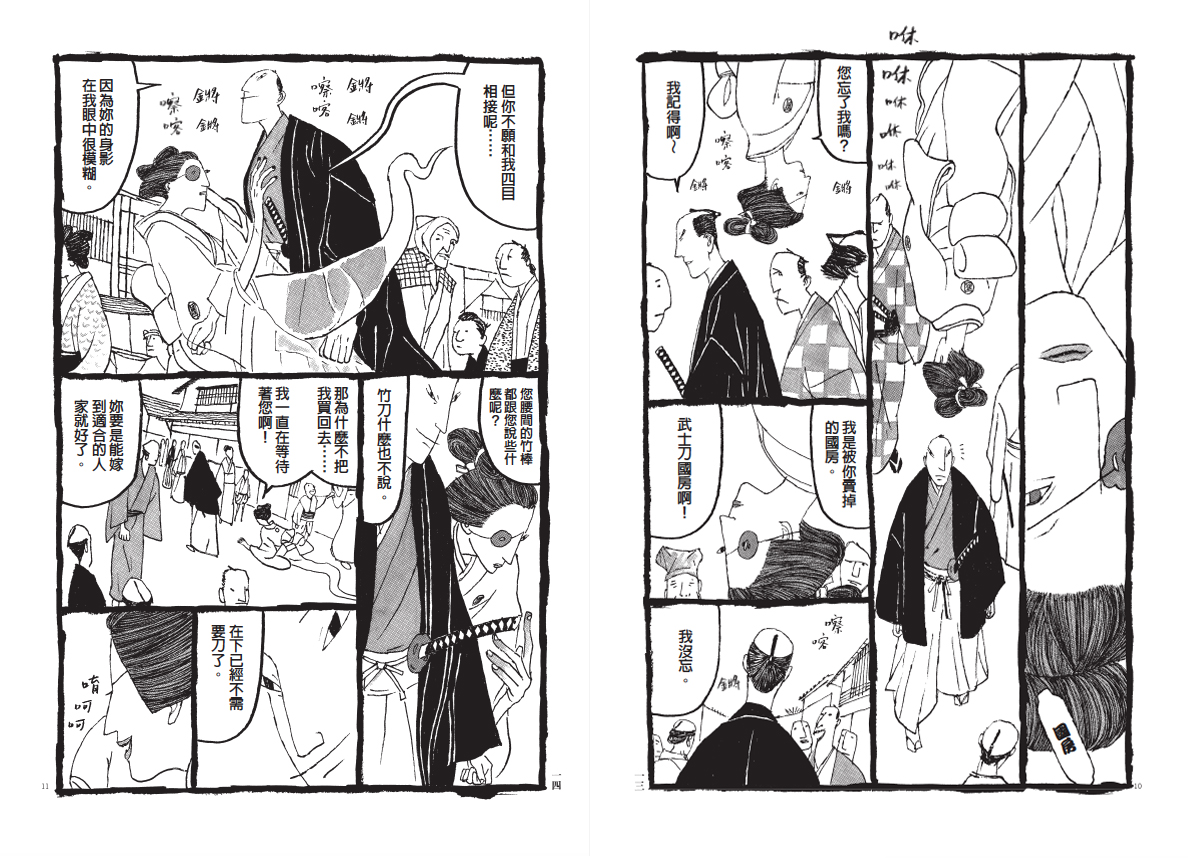

《竹光侍》的整體故事主線,建立在浪人劍客瀨能宗一郎的身上。這個一開始出現在江戶落腳長屋,看起來隨興的劍客並不孤獨,而是以一種自在的角度活著。只是在這樣的表象下,有著細長狐狸眼睛的宗一郎身上不佩真刀,僅佩一把「竹光」,似乎有著不為人知的祕密和痛苦。而這祕密透過孩童堪吉之眼逐步顯露。

宗一郎不為人知的祕密和痛苦,透過孩童堪吉之眼逐步顯露。

宗一郎不為人知的祕密和痛苦,透過孩童堪吉之眼逐步顯露。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

在一場一場或明或暗的對決中,讀者開始能推理出宗一郎的隱晦身世,他曾被捲入政爭中,以至遠赴異鄉。而當時宗一郎能脫困而出,端賴「心中有劍鬼」的高明劍法,那些殺戮的記憶,讓他決定放棄真劍。

宗一郎父親劍豪瀨能宗右衛門與領主間的過往恩怨,藉由一次一次事件,和養了一隻名為「飯」之白鼠的高大刺客木久地的最終對決暴露出來。為了呈現這個世界,松本下了大工夫研究江戶時代。包括對白與設定,都曾麻煩專家保垣孝幸幫忙考證;而他自己也為了在創作時感受江戶的氣氛,從浮世繪畫作裡取景。這些當然都成為這部作品的故事得以立體化的重要因素。

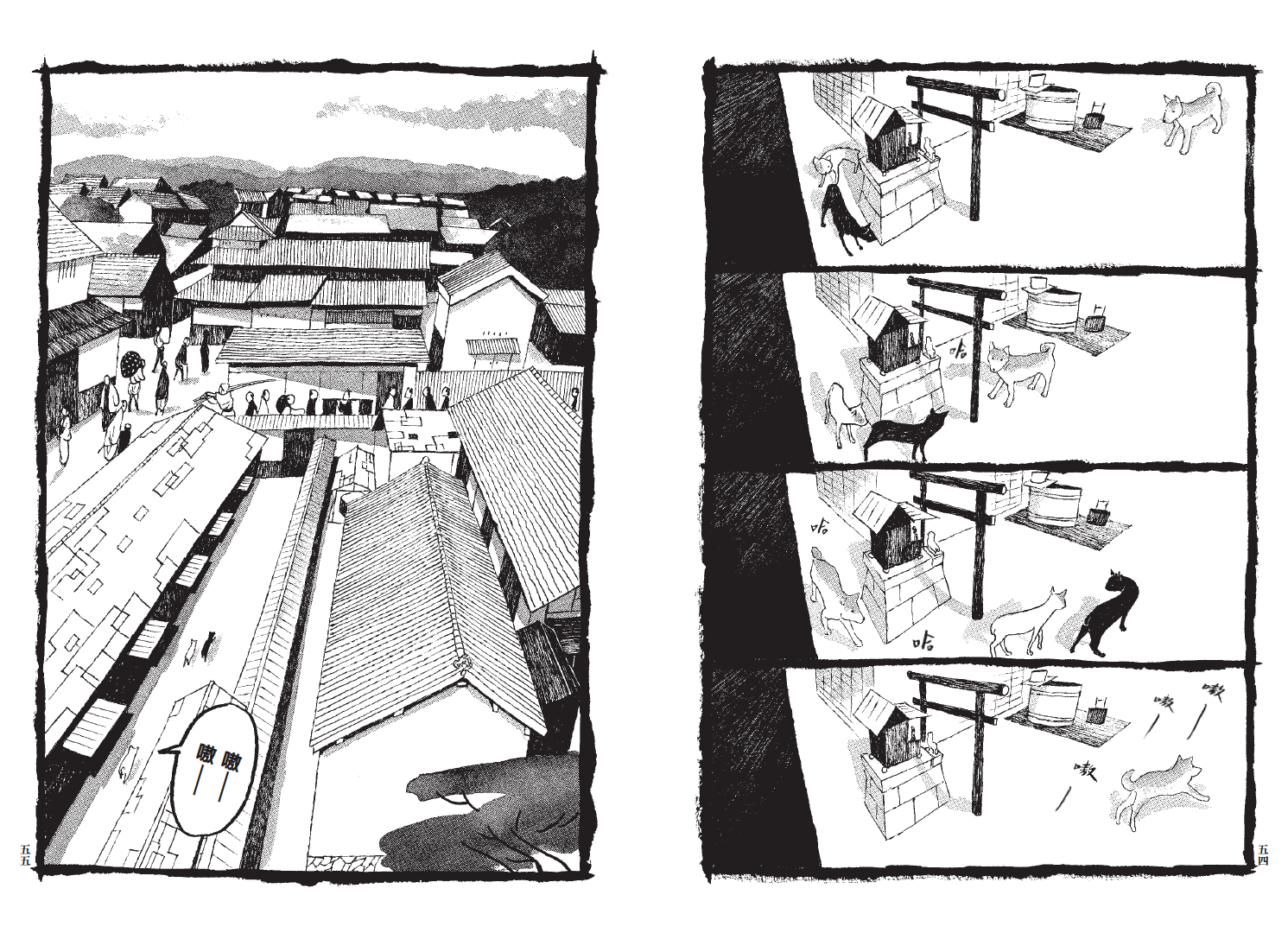

為了在創作時感受江戶的氣氛,從浮世繪畫作裡取景。這些都成為這部作品的故事得以立體化的重要因素。

為了在創作時感受江戶的氣氛,從浮世繪畫作裡取景。這些都成為這部作品的故事得以立體化的重要因素。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

然而《竹光侍》故事最成功的地方,則是在人的鬥爭世界之外,安排了依然能見「靈」的孩童勘吉、能互相對話的貓狗、默默無語卻能引出刺客心聲的白鼠阿飯,乃至於刀的魂魄「國房」。松本由是從寫實與虛幻想像之間,走出了一條屬於他的魔幻寫實漫畫之路。

這些魔幻的角色有些並不是永福一成的小說裡就存在的,以女性姿態出現的刀妖「國房」就是松本自己的發明。「竹光」(たけみつ)一是指削成劍形的竹子(僅劍身是竹,其餘部分則與真劍無異),二是指切不了東西的無用之刀。「竹光」原本當然是永福所想到的「文學象徵」,但在漫畫裡,松本讓真劍國房具象化為女性,常常出現質問宗一郎為何棄她而去。

據松本說,這個角色在性格與服裝的設計上,也深受同是漫畫家的妻子冬野さほ建議的影響。在第一次看到國房出現時,我不禁感到驚歎,因為國房的出現,等於是把刀魂、心魔、欲望、記憶以及一個在政治鬥爭中孑遺者的複雜情緒,藉此一角色間接呈現,彌補了直接將心聲用旁白表現時可能出現的直白弱點。

松本讓真劍國房具象化為女性,常常出現質問宗一郎為何棄她而去。

松本讓真劍國房具象化為女性,常常出現質問宗一郎為何棄她而去。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

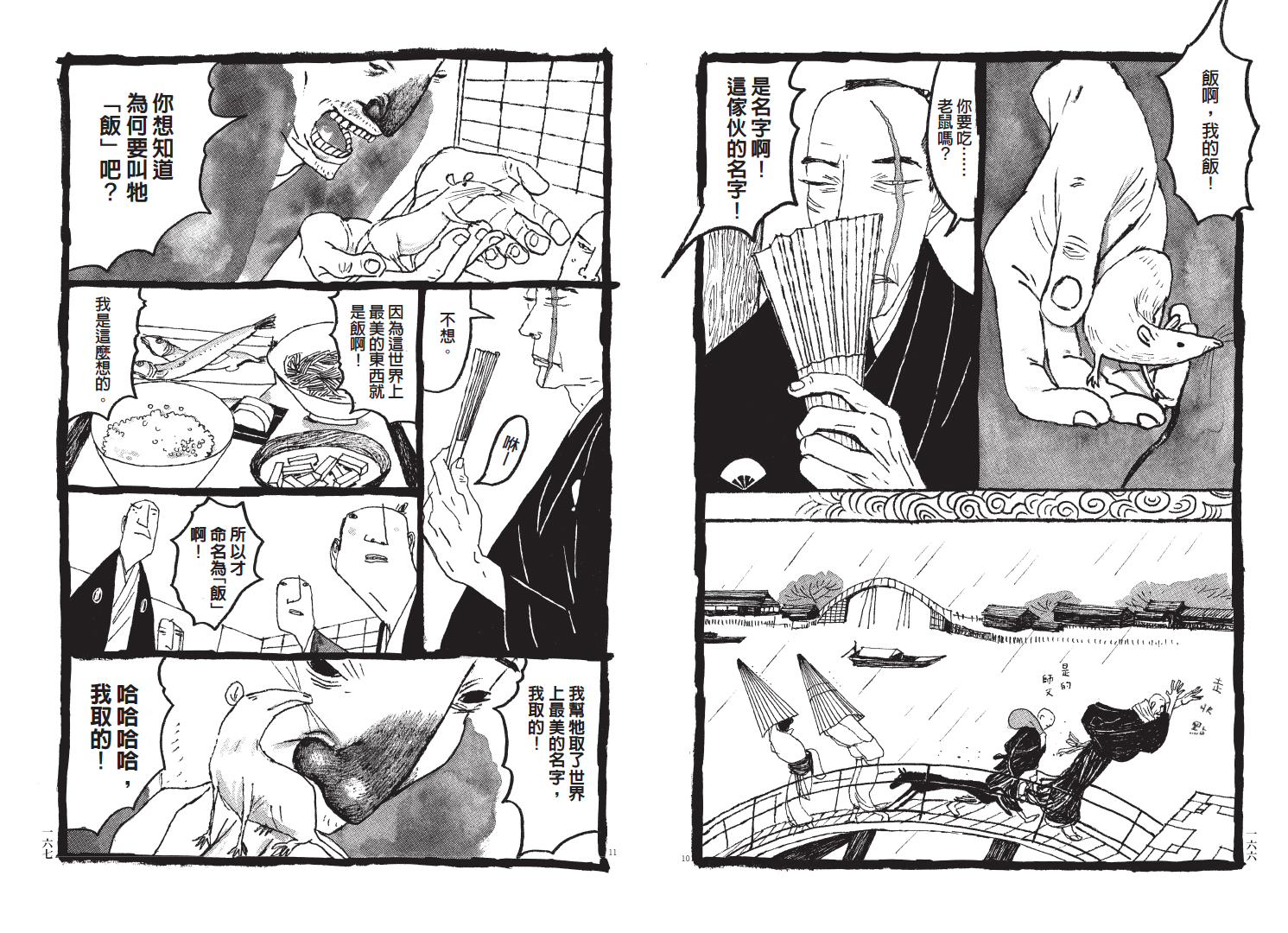

雖然沒有看過永福一成的原作,但我想漫畫裡的貓、狗,應該也都是松本的創作物。這些動物有時是整個「大景」裡的一部分,有的時候暗示著故事的走向,尤有甚者成為故事最動人的情節——宗一郎最後養了對手木久地的「飯」,這隻小白老鼠,也成了木久地遺留世間的魂靈。米飯是飽受貧窮飢餓折磨的木久地認為世間最珍貴的「物」,他因此用這個世上最美的字來為牠賦名。

事實上「飯」並不只是「飯」而已,在日本傳統精神裡潔淨的「和魂」,便與「米」生養眾生的價值有關。直到今天,日本人還是會用「純米」、「白米」這些詞彙來表達「美」,越光米和笹錦米,其中的「光」與「錦」指的都是米的光澤,有光之物必有神靈寄寓其中。松本因此用這隻小白鼠,呈現了黑暗巨大木久地身上的人性光澤。

除了這些「物之靈」外,《竹光侍》的場景繪製也非常高明,許多評論者都指出,這部作品在選紙、畫具以及布局上,結合了版畫、西方立體派、五○年代插畫(尤其是他的妻子領他發現的,源自俄國畫家 Ben Shahn的美式社會寫實主義繪畫),以及江戶的浮世繪與水墨美學。

綜合上述幾點,松本大洋因而在《竹光侍》這部作品裡,完成了他沒有刻意追求的「氣韻」。

宗一郎最後養了對手木久地的小白老鼠「飯」。米飯是飽受貧窮飢餓折磨的木久地認為世間最珍貴的「物」,他因此用這個世上最美的字來為牠賦名。

宗一郎最後養了對手木久地的小白老鼠「飯」。米飯是飽受貧窮飢餓折磨的木久地認為世間最珍貴的「物」,他因此用這個世上最美的字來為牠賦名。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

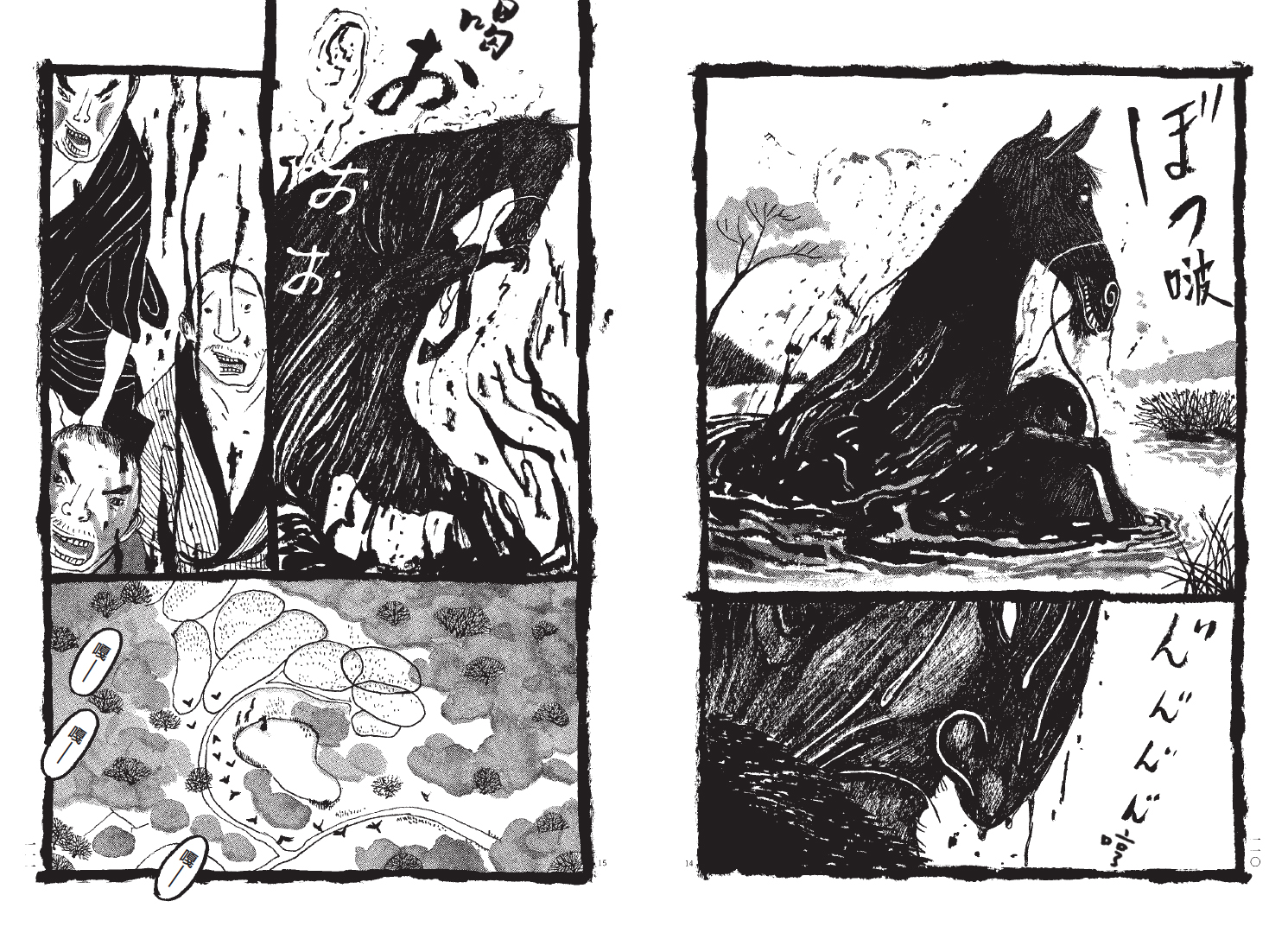

松本作畫方式包含了版畫美學。

松本作畫方式包含了版畫美學。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

在寫這篇文章時,出版社提供我不少日本國內外對松本大洋作品的評論文字,我自己在網上看到中國《黑白漫文化》裡衛析所寫的一篇文章很有意思。作者提到南齊謝赫提出的「六法」(即「氣韻生動,骨法用筆,應物象形,隨類賦彩,經營位置,傳移摹寫」),認為《竹光侍》擔當得起「氣韻生動,骨法用筆」這八個字(原文誤寫為「骨筆用法」)。但作者可能不知道,謝赫的六法講的不是同一層次的六種技法,特別是「氣韻生動」這一項。因為這段話不能獨立來看,而要跟謝赫其他的評論對照。

一般而言六法有兩種解讀,一是視為四字一詞(如英國藝術史學者Percy Brown之觀點),二是兩字斷句且有主從關係(如徐復觀),也就是「氣韻,生動是也」。到了錢鍾書的《管錐篇》,則認為後者是前者的解釋,即「一氣韻,生動是也。二骨法,用筆是也。三應物,象形是也。四隨類,賦彩是也。五經營,位置是也。六傳移,模寫是也。」不過,光看這六品,氣韻看起來並沒有特殊地位。不過,似乎後五品講的都是技法,只有氣韻講的是抽象的美學概念。氣韻成為一個獨特的美學判斷,得從另一段話裡得出。

謝赫在《古畫品錄》裡,評價顧駿之的作品「神韻氣力,不逮前賢,精微謹細,有過往哲。始變古則今,賦彩製形,皆創新意」。謝赫評論顧駿之的作品是第二品第一位,賦彩製形、精微謹細都獲得謝赫很高的評價,唯有「神韻氣力,不逮前賢」。這段話說明了不足的「神韻氣力」是他無法列名更佳位置的關鍵,因此,氣韻的評價便顯得獨特了。

氣韻與神韻兩詞之後在中國藝術史的評價常混用,直到唐.張彥遠的《歷代名畫記》提出:「至於鬼神人物,有生動之可狀,須神韻而後全。若氣韻不周,空陳形似,筆力未遒,空善賦彩,謂非妙也。」氣韻或神韻,遂漸漸在中國品畫的系統裡,超越了賦形,被視為最高境界。

限於篇幅,能談有限,但上面這幾段內容絕非多餘。松本大洋曾在訪談裡提到,永福作品裡的一些抽象描述,對於他具象描繪來說非常困難。比方說神祕劍客宗一郎來到長屋,這個隨興、有著狐狸眼的人,同時又受到長屋所有人的歡迎,該怎麼表達出他的氣質呢?這並不是用什麼具體的畫面可以呈現的,因此對他造成了一些困難。

我認為,除了那些評論者提到的技術層面以外,松本大洋用了多層次的藝術手法來表現,這包括勘吉所看到的宗一郎的「精神」,以及那些動物、真劍國房所塑造出的神祕氣息,配合江戶時期的街道,以及劍客對決時的留白場景,創造出了用「生動」一詞也難以盡訴的「氣韻」。

《竹光侍》裡經常可見動物身影。

《竹光侍》裡經常可見動物身影。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

松本大洋用了多層次的藝術手法來表現,這包括勘吉所看到的宗一郎的「精神」。

松本大洋用了多層次的藝術手法來表現,這包括勘吉所看到的宗一郎的「精神」。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

嵇康的《贈秀才入軍》第十四首,有一聯名句是:「目送歸鴻,手揮五弦。」顧愷之把它拿來論畫理,說:「手揮五弦易,目送歸鴻難。」可以說是把畫理的抽象性談到極致,意思是一個優秀的畫家要畫出具體的場景是容易的,但要畫出「目送歸鴻」時眼中的複雜情緒,才是能否得其氣韻的重要關鍵。

松本大洋一定感受到了永福一成小說裡宗一郎(以及其他人物)的複雜性,這種複雜性和他年輕時從編輯那裡得到的「光與闇」的反襯大不相同,而是光中存闇,闇裡有光。人性是目送歸鴻,而非手揮五弦。

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

(《竹光侍》松本大洋、永福一成/大塊文化,TAKEMITSUZAMURAI © 2007 Taiyo MATSUMOTO, Issei EIFUKU / SHOGAKUKAN)

永福一成曾在談《竹光侍》時,說松本畫出了「韻味」:「透過這韻味有如『鳥獸戲畫』的江戶繪卷,松本大洋再度開拓了漫畫表現的新境界。」(《松本大洋本》)早期畫風果決、風格冷硬、稜角分明的松本大洋,到了《GOGO Monster》加入了溫潤柔和的線條,到了《竹光侍》再變為氣韻充滿、氣力內蘊。到了《SUNNY》的時候,這些字眼都在我眼中消失了。我總是讀著讀著,就化身為其中的某個院童,坐在那輛育幼院旁廢棄的SUNNY 1200裡。那些假裝開著車要到哪裡的院童,好像去了許多地方,實則什麼地方也沒有去。這會不會才是人生的真相呢?

松本曾說:*「《惡童當街》呈現的是幼時的我夢想中的世界;《SUNNY》 則比較接近現實,因為現實,怎麼說呢……比較悲傷。」我想此刻的松本一定很清楚:比較悲傷(的現實),遠比具體的一場球賽,一場決鬥的勝負要難畫得多。

育幼院旁廢棄的SUNNY 1200。(圖/《Sunny》內頁)

育幼院旁廢棄的SUNNY 1200。(圖/《Sunny》內頁)

松本大洋在畫集《One Piece Color Walk 5: Shark》,和漫畫家尾田榮一郎有過一場精采的對談,當中提到:「我會配合故事的內容來改變畫風。對我來說,漫畫的圖是用來表現故事發展的一個道具,雖然我不會對這一點特別執著,但我在畫《竹光侍》的時候,想透過圖來牽引作品的想法可能真的很強烈。」

在我寫這篇文章稍早的五月下旬,大英博物館推出日本漫畫特展「Mangaマンガ, The Citi exhibition Manga」,這是繼羅浮宮後,西方重要博物館推動漫畫展的再一次盛會。這說明了,漫畫經過長時間的努力,和過去也曾不被視為藝術的電影一樣,逐步進入藝術的星球了。(我不願用「殿堂」這個詞。)

松本大洋以每一部作品對前一部的突破,說明了他的藝術企圖心,而他試圖用畫面來牽引作品的意圖,顯然不只是「娛樂」、「有趣」而已。藝術家在創作的歷程中,有時也不知道自己看到的是什麼人生的真相,畢竟人生巨大如一面無盡的馬賽克牆,而我們不過是上頭的一片磁磚。

但即便如此,優秀的藝術家會透過作品,讓我們彷彿看到了某個隱隱約約的全景,那「目送歸鴻」的眼光裡,人類的靈魂深處。

*皆摘自2019年安古蘭國際漫畫節松本大洋個展特刊《松本大洋:童畫》(Taiyō Matsumoto – Dessiner l'enfance),文中引用段落由陳太乙協助翻譯。

吳明益

國立東華大學華文系教授

延伸閱讀

回文章列表