當樹葉紅了庭院,我不再能夠踩著落葉鋪成的地毯,讓腳下發出了如搓揉薄棉紙的窸窣聲。

我那好鄰居所採的一籃子牛肝菌,我再也不能想入非非;不再張口咬下多汁的梨子,也不再讓酸酸的橘子在嘴裡汁液噴濺。

巴黎熱鬧的市中心、金黃色的塞納河岸、薄霧,以及霧凇,我都不再能夠親眼看。

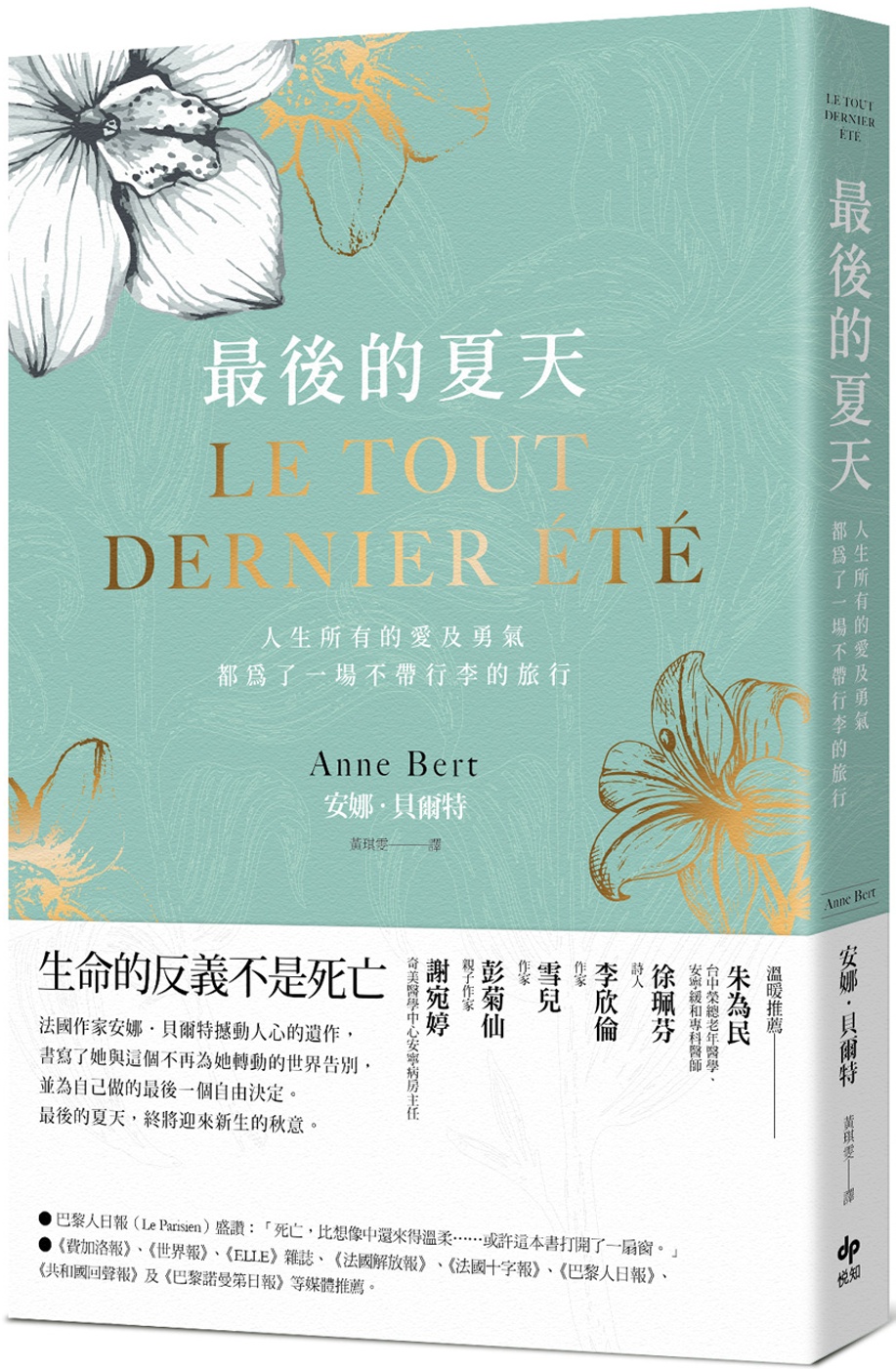

───摘自《最後的夏天》

我在連續大雨的時日,讀到了安娜(Anne Bert)的這段話。

新聞標題寫著:「大雨炸彈」。確實,大雨彷彿以某種強烈的意志,如箭狂擊街道、路樹、房舍、車子和綿延的傘花。於是許多人開車上班,道路壅塞,車禍零星發生。車上的廣播、餐廳裡的電視新聞和報紙,持續且熱切的放送大雨特報和政治新聞:譏諷、謾罵、抹黑,似乎以更驚人的破壞力,毀滅著我們心靈的居所。更別提手機社群的提示音聲聲召喚,中斷專注力,廣告則誘惑我們無知消費,餵養已臃腫不堪的慾望。焦慮、抱怨、煩躁構成了日常。

今年夏天剛開始的時刻,我讀到《最後的夏天》。書中數種色、聲、香、味、觸所建築出的;同時也是我習以為常甚至無感至極的一切,在安娜筆下,被強調放大。書中許多的「最後一次」與「不再」,關乎生命喜悅的諸種感知,正是我當下能自由經歷的:顏色、味道、聲音與紋理,即便是暴雨以及雨後的雲霞,不也帶來了啟示般的色澤?但我卻只會忽略然後抱怨?

還能感知原是莫大的自由,也是活著的祝福。對我而言,不是狂雨就是燥熱的初夏,對安娜或諸多纏綿病榻的人來說,卻是最後的夏天了。

《最後的夏天》作者安娜罹患了肌萎縮性脊髓側索硬化症(ALS),俗稱「漸凍人症」,當初不願相信罹病的她,說服自己也告訴女兒自己患的是「前角損傷」。接著,她在沮喪、痛苦與發現、感恩間度日,而後,她選擇安樂死,提前離開人世,但在告別之前,她以生命最後的夏天進行書寫。

法國作家安娜.貝爾特(Anne Bert,1958-2017)在2015年罹患漸動人症,2017年10月2日於比利時接受安樂死。(圖片來源 / nicematin)

法國作家安娜.貝爾特(Anne Bert,1958-2017)在2015年罹患漸動人症,2017年10月2日於比利時接受安樂死。(圖片來源 / nicematin)

最後的夏天由幾件事情組成:首先,是與漸漸失去功能的身體奮戰,其次則是盡情感受生命中的小確幸,兩者構成微妙的平衡。以前者來說,安娜每天都發現身體又「淪陷」了一部分,她發現過去輕易完成之事如:游泳、跳舞、開車甚至只是接電話、為自己穿衣,漸成艱難任務,她沮喪而絕望,咒罵身體「如食人魔」、「無恥之徒」,不受控的身體讓她深感被仇視和拋棄,但在詛咒身體的同時,卻也激起一股鬥志,在發現不能開車之後,她搭乘計程車,將所有個人物品裝入包包,掛在脖子上:

我彎著腰,試著利用蜷曲的雙手與我的牙齒,從在雙腿間晃蕩的袋子當中取出支票,以及填寫信封上地址的所需物品。

身體還能自如運作時,我們通常無意識地取出物件,不會留意每個動作細節,然而對安娜而言,「取出」此一看來輕易的動作,需要雙手與牙齒並用,且她能感受到裝著個人物品的袋子在雙腿間晃蕩,換言之,由於無法如常行動,反而讓安娜更意識到身體的強大潛能,並以堅強鬥志試圖放手一搏,迎來短暫的掌握權。這種由身體展現的小小戰鬥及歡悅,或許唯有即將失去身體感知之人方能感受吧。

其次,受限的身體在感知層面,彷彿不斷延伸擴大。如同《病床邊的溫柔》的范丹伯( J. H. van den Berg),在臥床片刻,方能仔細感受所有房間的物品輕聲召喚,鞋子、帽子、床單在病者眼中,紋理和輪廓悉數層層放大,同時展現了背後的意義,如同安娜也對「陶土盆上最細微的紋路,或是花瓣任何萎謝之處」無不瞭解。此外,如同范丹伯所說的「健康的生活狀態關上大門,驅策生命做出新的應答」,原先對世俗生活感到疲乏的人,會遙想健康美好的曾經,我特別喜歡安娜回憶過往所勾勒出的鮮活身體感:

在波浪中打滾,曬太陽直到肌膚發熱。餵女兒喝母奶。打開窗戶,讓肌膚在感受夜晚涼意之時入眠。嗅聞溫熱的空氣、果園與掉落的蘋果,還有修剪過的青草香,讓體內充盈著這些香氣。為了一首巴哈的奏鳴曲,或是卡耶博特的畫作〈刮地板的工人〉而心情激動。輕鬆地游泳、跳舞、做愛,洗身體和頭髮,擦洗自己的肌膚。讓自己趴著爬行、為了進行冥想而伸直背部。

這段描寫中充分體現了色、聲、香、味、觸等五種鮮活的感官,凡此種種構成所謂的「健康的日常」,為生命鑲嵌了燦亮光彩,也豐富了我們的生活。反諷的是,無病痛之人反倒常將五感體驗視為理所當然,唯有受病苦或將死之人方能珍視其中奧妙,於是范丹伯說:「確定自己即將死亡,反而讓日子更加鮮活起來」,又說「健康是個恩賜」。

比起范丹伯的哲理分析和隨之而來的幽默感,安娜更能顯露出病者強烈的情緒起伏,哲理分析固然能從俯瞰的高度思考日常,但安娜的感性則更貼近身體受限者面臨失能和死亡的真實感受:憤怒、悲傷、沮喪。關於死亡和面對死亡的方式,安娜沒有偽裝出道貌岸然的姿態,相反的,她真實坦露了內心的怯弱不安,讓起伏的情緒在字裡行間橫衝直撞,她忌妒健康的人,她詛咒,她悲嘆,雖然偶有平靜的時光、透視和洞悉,但在死亡面前,一切皆顯得脆弱而渺小。

對生病或臨終之人而言,另一個最大的不同就是時間感。范丹伯描述了過去和未來對病者再也毫無任何意義,回想起健康且無須臥床的時日,「除了一些很特別的時刻,我從來沒有真正地活在當下,連想都沒有想過。但是,生病不允許我從當下逃逸。」確實如此,較諸於輾轉病榻之人,一般人的行事曆塞滿了待完成事項,任由未來占據心思,然生病的「非常」狀態迫使一切停擺,未來和過去顯得虛幻不實,如同安娜所形容的「既巨大又矮小的永恆現在式」,而她正身處於「時間眼」中。這或許也是生病反饋予人們的吧:活在當下,已成為熟爛到無感的箴言,在這些病苦的肉身上,是如此燦然的體證出深邃內涵。

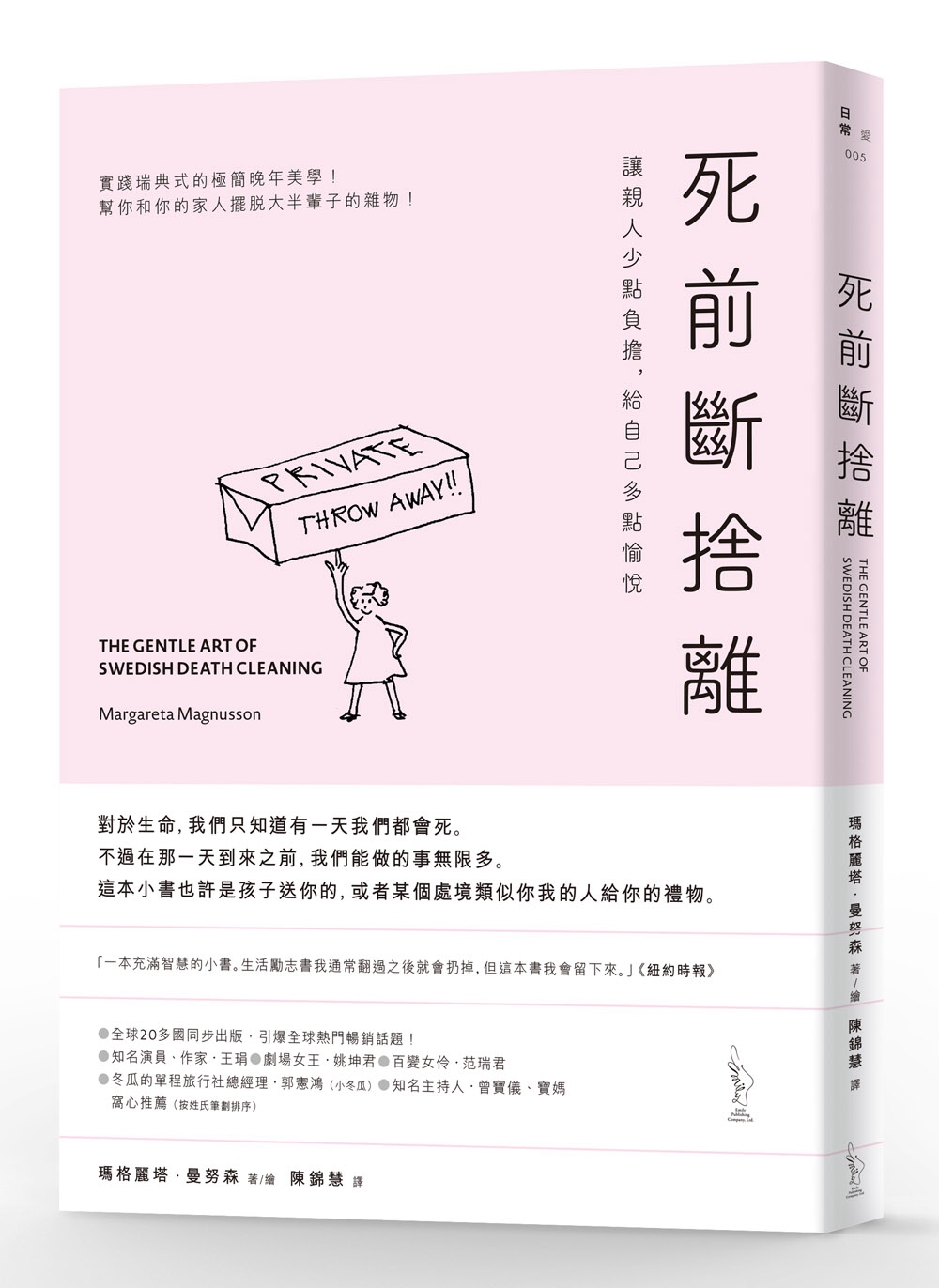

死亡贈與的不僅這些,除了被迫活在當下,我特別喜歡安娜清理房間的段落,她清理了生活用品,打包、分送給他人之物,安娜將之視為某種儀式,並且為「這場不帶行李的旅行做準備」,雖然僅是稍微描述,但卻給讀者做了很好的告別示範。關於整理自己的遺物,似乎是近幾年談論老病死的關鍵字,台灣女作家簡媜在《誰在銀閃閃的地方,等你》中提到「整頓了衣、鞋、包,平凡者如你我,等於拆了半座看守所。拎個隨身小包包,漸老之路宜乎一肩明月,兩袖清風。」這是簡媜給即將邁入暮年之人的忠告,但事實上,死亡不分年齡或階層,若能提前整頓,也是體貼身邊親愛之人。擁有多次替他人整理遺物經驗的瑞典作家瑪格麗塔.曼努森(Margareta Magnusson)在《死前斷捨離》提醒:即使我們以為距離死亡還有很多年,但時時整理好身邊物品,是絕對必要的修為。安娜在斷捨離之後也深感如釋重負,「我無須再想像自己的親人懷著沉重的心情,不得不撬鎖闖進我的私密空間,清空房間裡所有屬於我的東西。」

在死亡面前,行事曆重新排序,空間重獲整頓,一切歸零,這是安娜教給我們的。在葛文德(Atul Gawande)醫師的《凝視死亡》中,也提到了「瞭解自己來日無多,或許也是件好事」,讓人們重新審視人生目標,所有的雄心壯志與事業藍圖全都化為想多陪家人,看看他們的微笑臉龐,安娜也是如此,能在女兒、孫輩、朋友間度過最後的時日,約莫也是有限制的身軀中,最自由也最無憂的時刻了。於是,安娜這段話深深觸動著我:

是愛支撐著我,就算愛使一切都變得複雜。我的朋友與他們給我的愛,為我安排了歡樂的臨終關懷。我緊緊依偎著他們,在陽光中生長。他們是我的力量、我的軟弱,也是我的嚮導、我的傷口。

愛使一切複雜,但愛也讓一切陽光般的美好能量不斷生抽長,臨終告別前,這是許多人手中握有的發光體。

安娜說:「死亡只不過是本小說」,說到底,人生的許多時刻,不也虛構得如此真實?無論我們為了理想生活而如何奮力的衝刺、擊殺、跳躍,最終也得迎接生命中最後的春、夏、秋、冬。知道終點還是幸運的,至少能事先籌畫告別,但對大多數的人來說,「最後一次」、「不再」的晴雨,恐怕是突然降下來的黑幕。

於是,在開始悶熱起來的夏天,在暴雨襲擊的初夏,還能感知這一切的我,雙手合十。謝謝安娜,也謝謝在死亡面前以肉身示範的所有書寫者、修行人。謝謝尚能辨知色聲香味觸的肉身之舟。

如是我聞。

延伸閱讀

回文章列表