美國新秀作家卡門.瑪麗亞.馬查多(Carmen Maria Machado)在《她的身體與其它派對》中,以八篇短篇小說從身體出發,觸及父權結構中的身體治理、權力差異,框限與解脫。馬查多除了要說「此性非一」之外,她更在意的,毋寧是以身體展示現實世界中我們與各種惡的距離。

〈性愛清單〉中,主角與萍水相逢的友人的談話內容,幾乎可做為全書梗概:「我跟她談起尋覓我母親的事,那道穿越佛蒙特州和新罕普夏州的危險山徑,以及潮汐是如何永遠不止息。」

我認為《她的身體與其它派對》要談的,除了性與性別議題外,更重要的是展現女兒對尋母(不遂)的衝突,以及如何在危難世界中協商愛。換句話說,小說將世界描述為十惡不赦,而「母女」做為女人與女人關係的原型,她們的互動,在臣屬於男性的社會體系中特別艱難。從母女到女人,她們都因結構上的從屬身分,而沒有個人的自我存在,彼此必須不斷傳承受苦與犧牲。

世界文學史上,描寫尋母及其延伸而出的母女衝突故事大有人在,然而也因為母女衝突反映的其實是長久以來的性別結構問題,當討人厭的病徵還在,書寫的古典功能自然繼續到底。

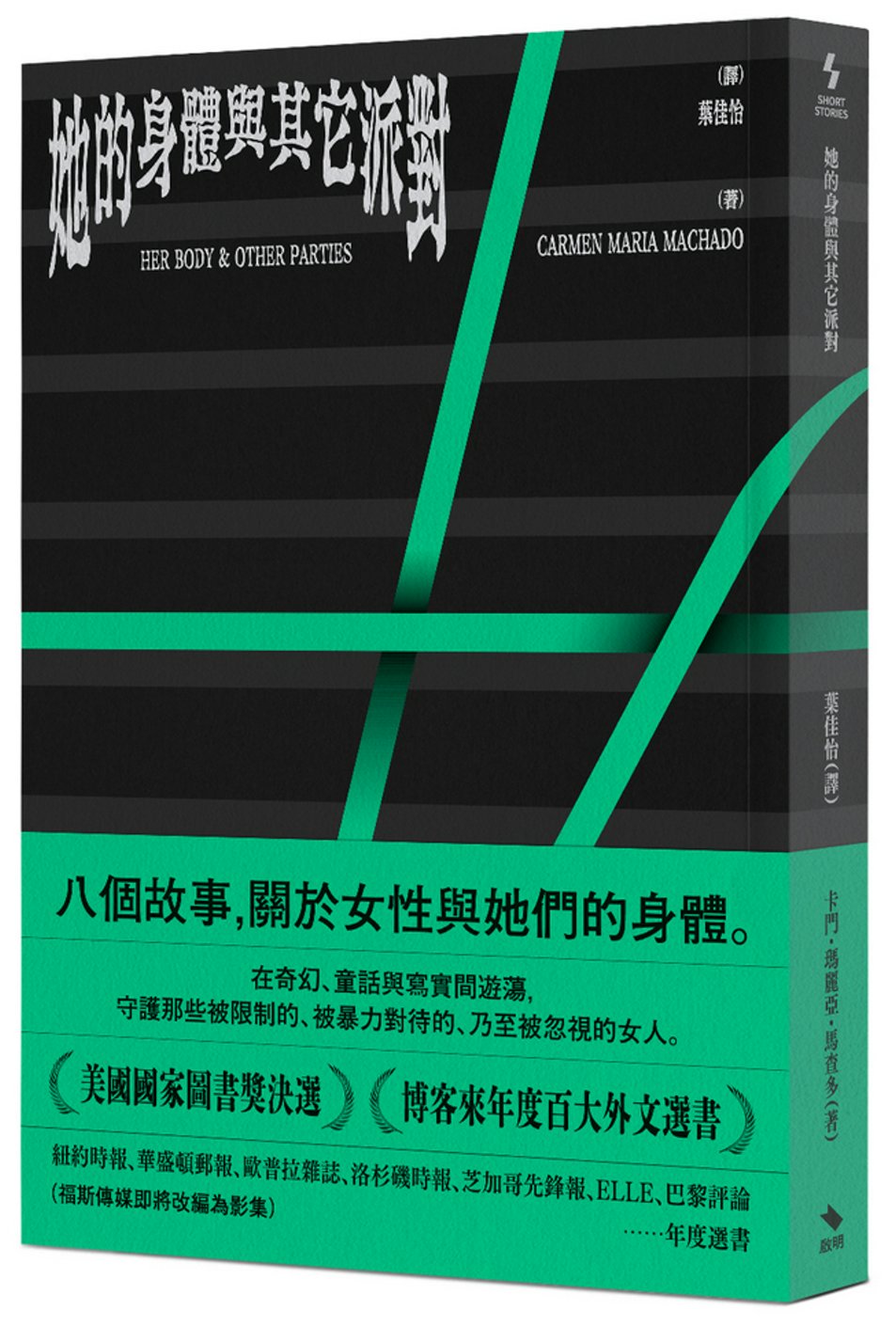

馬查多(1986-)以《她的身體與其它派對》獲得多項年度好書獎。她是賓州大學的駐村藝術家,並與妻子現居於費城。(圖片來源 / 作者官網)

馬查多(1986-)以《她的身體與其它派對》獲得多項年度好書獎。她是賓州大學的駐村藝術家,並與妻子現居於費城。(圖片來源 / 作者官網)

在小說中,馬查多嘗試透過多種方式讓母女(女人們)對話。〈吃八口〉主角因自己生下女兒凱兒後,年輕時的「機靈美」徹底變形,也導致她與女兒的關係全毀。她感覺一切因有了凱兒而渾身不對勁,甚至在跟女兒通電話時,盯著話筒自問:「我的孩子是何時臭酸掉的呢?」

在〈十惡不赦〉與〈母親們〉中,則挑戰了「母職天生」的想像與再生產的可能。

在父權社會的建構下,「好母親」形象不僅單一且扁平:一個被規訓力量所成就的好媽媽,肯定是「為母則強」。這樣的好媽媽必須具有無私的母愛,不輕易顯露育兒挫折,甚至能順從地善盡家庭責任。不過在〈十惡不赦〉中,母親只是「創造幾個生物」的機器。這位受過性暴力的母親甚至對著丈夫說:「她們是你的女兒,不是我的。」

〈母親們〉則直接製造三位「不存在的母親」。分別是精神狀態不穩定的主角、她的前任情人,以及主角的母親。主角幻想自己接收、撫養前任所生下的女嬰時,陌生地看著眼前嬰兒心想:「她的嘴巴是個無止盡的大洞穴,光線、思想和聲音只要落入其中就一去不回」,而她的頭頂軟軟的「就像一塊爛掉的水果」。當嬰兒哭時,主角抱起她,讓她靠在身上,悄聲對她說了一句謊言:「我愛妳,寶寶,我不會傷害妳的。」之後,當主角繼續編織著與前任的未來生活時,她逐漸意識到「女人能像呼吸一樣輕鬆將小孩視為整個世界」。而當最後主角聽到體內的聲音:「沒有什麼把妳跟她綁在一起,但妳還是創造出了連結,妳還是創造出一堆連結,肏你的,妳還是創造出一堆連結。」我們才知道,她是將自己與自己成長過程中缺席的母親彼此重疊,而那被幻想出來的嬰兒,不但是她對前任的留戀,也是對自己童年的投射。如同波娃所說:「母親在女兒身上尋找的是自己的分身,她把自己和自己複雜多重的關係都投射在女兒身上。」

即便尋母不能,馬查多還是盡力讓女人與女人之間互相對話。〈為丈夫縫的那一針〉就在主敘事外另闢劇本。二者皆以女性為敘事者,而劇本角色介紹中的「我」是這樣寫的:「小孩階段,用尖銳、容易讓人遺忘的聲音;女人階段,一樣。」而「所有其他女人」的角色則是:「跟我自己的聲音沒差別,就算交換使用也不會有人察覺。」女人與女人的獨立個體性,在故事中被諷刺地取消,也因此,小說明言女人的三個錯誤是:「不屑一顧、驕傲、看法正確。」因為權威父親那透過「耀眼的邏輯」而講究理性秩序的世界,不容任何衝撞與質疑。

更具企圖心的證據表現在〈母親們〉裡。小說直接替女人建立信仰,形成一個自給自足的女人圈。在主角幻想與前任、女兒同住的林中小屋內,設有一座祭壇,祭壇上供奉宗教、神話、歷史與文學中的名女人,並說「她們全是我們這個小小宗教中或主要或次要的神祕支流」。主角透過更動祭壇內容,讓女人之間以女人的身分說話,祭壇的展示,成了將神話與歷史世界中的女性重新請回人間的有力策略。

小說中的另一個重要特質,我認為是「如何與苦難世界進行愛的協商」,而這當中必須經過重重審判。馬查多的做法除了在小說中以象徵物進行價值觀對比(如〈十惡不赦〉以肉象徵血腥,蔬菜象徵自然生命力;〈真女人就該有身體〉拋出何謂「真女人」的大哉問)之外,她更細心經營的是人類秩序之間的矛盾與殘酷。

〈十惡不赦〉裡,獄醫縫合著「被強暴的強暴犯」的直腸時說:「有些時候,我懷疑這些人是住在這裡才變成惡魔,而不是惡魔被關進監獄。」而最精彩的莫過於〈駐村者〉直接對讀者丟出直球:「你們這群陪審團辯論了這麼久,但誰曾見過任何人認識了真實的自我?我確定有人做到了,但不多。我這輩子見過很多人,但幾乎沒碰過任何人被狠狠擊倒之後,還能像樹一樣修剪自身枝條,好讓自己長得比之前更健壯。」當〈駐村者〉透過眾人之口,帶領讀者將敘事者描述為敏感、脆弱、瘋狂,一直處於不穩定青春期的形象時,最後與讀者的正面對決,揭露的竟是人類世界擅於審判他人,卻鮮少直視自己內心的問題。

即便如此,馬查多仍在尖銳之餘相當入世。只要我們看見她那優美的長鏡頭景觀,「天空是美得令人頭暈又屏息,草木叢生的地面如同一張明亮地毯」,便能信賴她所說的:「我相信一個能夠化不可能為可能的世界。在那裡,愛能勝過殘暴,能中和殘暴,雖然過往從未如此,但愛能將其轉化成新的、更美的事物。在那裡,愛可以超越大自然。」

延伸閱讀

回文章列表