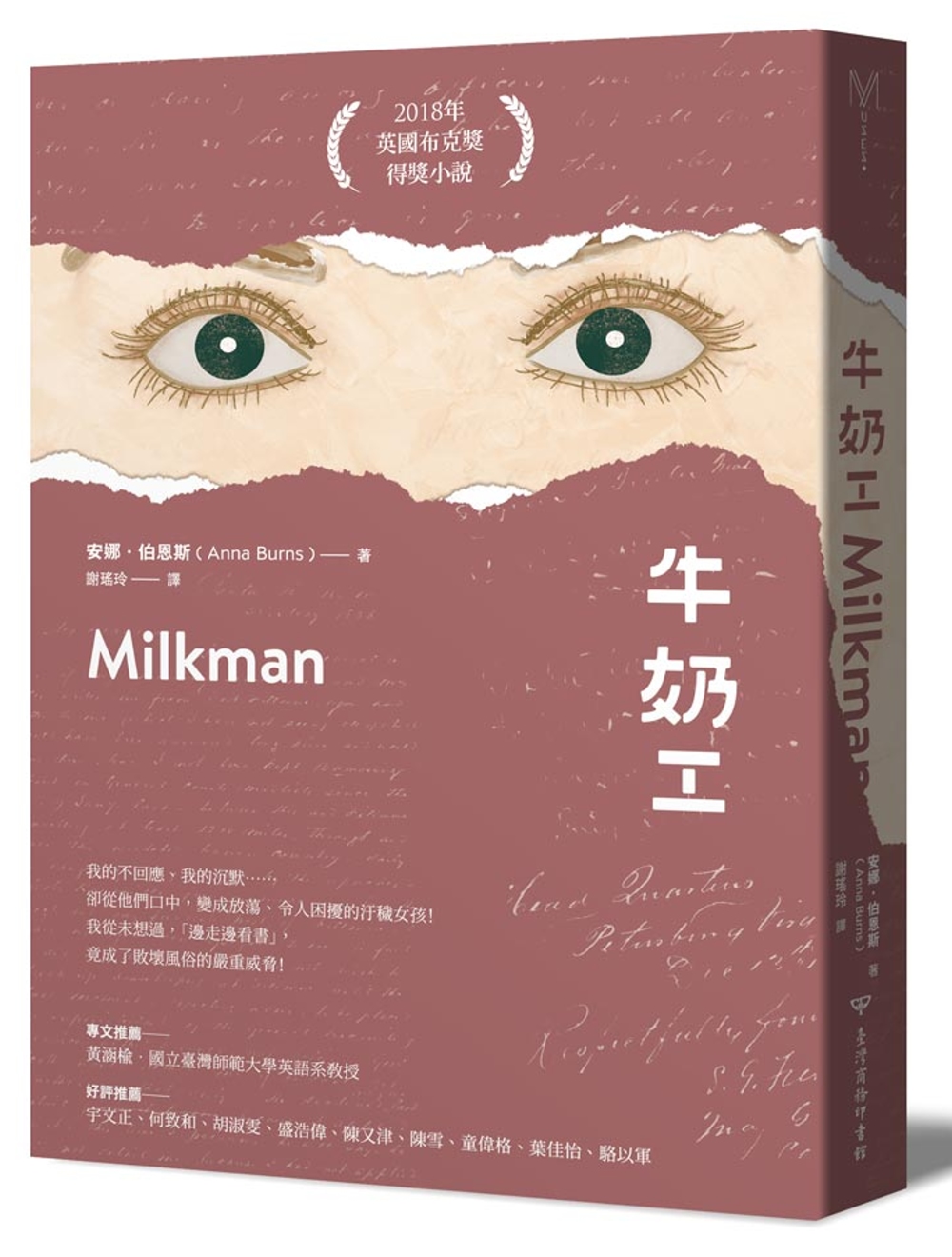

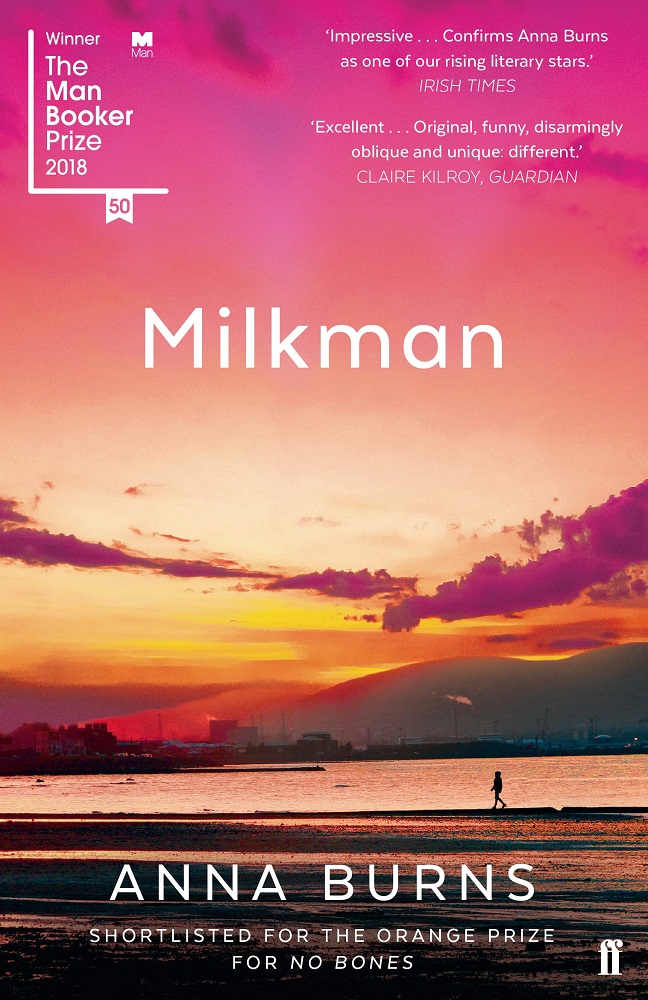

伯恩斯以小說Milkman 獲得2018年曼布克獎(圖片來源 / perthnow)

來自英國北愛爾蘭的小說家安娜.伯恩斯(Anna Burns,1962-),在10月中憑藉個人第3本小說《牛奶工》(Milkman)一舉奪下2018年曼布克獎,成為史上第一位獲獎的北愛爾蘭作家。獎項揭曉後,外界反應大致分為兩種,沒讀過書的人紛紛在問:「她是誰?」;讀過書的則有許多人表示:「看不懂!」這兩種反應看似無關,其實互為因果。伯恩斯是個以靈魂寫作的作家,若能先了解她的生平,必然能更快融入她筆下的世界。

今年56歲的伯恩斯,從事寫作20年來僅出版過3部小說,在英國當地稱不上知名,對全球讀者而言更是陌生。沒有顯赫學歷、沒有文壇人脈的她,寫作之路走得崎嶇。縱然她在2002年便以小說處女作《無骨》(暫譯,No Bones)入圍英國專門表揚女性作家的柑橘獎(Orange Prize)決選名單,但她並未因此踏上坦途,仍舊在退稿與經濟困頓兩大難題下奮力掙扎。伯恩斯當過遊民,也曾靠幫人看家換取住宿,獲獎前的她,仍依靠社會救濟金與食物銀行度日。

出身自藍領家庭的伯恩斯,自幼喜愛閱讀卻無心於學業,而後離開北愛爾蘭前往倫敦就讀大學期間,因酗酒問題嚴重不得不中斷學業,她加入戒酒療程以擺脫酒癮,也因此開始接觸心靈療法(Spiritual Healing),替她日後投身寫作埋下伏筆。戒除酒癮後,過去因酒精而麻痺的感官與回憶,也跟著甦醒。她開始閱讀「北愛爾蘭問題」(The Troubles)的相關資料,才意識到原來這段過去深深影響著她。

北愛爾蘭問題有其複雜的政治與宗教背景,簡而言之便是北愛爾蘭內部對「續留英國」或「與愛爾蘭統一」意見分歧,在1968年到1998年近30年間,激進組織在歐洲各地策動一連串暴力攻擊,其中暴力活動最頻繁、死傷最慘重的,便是北愛爾蘭首府貝爾法斯特(Belfast),那正是伯恩斯的故鄉。伯恩斯從小在北愛問題帶來的暴力動亂中成長,身在其中的她不覺有異,反而是戒酒後感官全開的她,身處異鄉才感受到兒時記憶的召喚。

深綠色為北愛爾蘭的位置。「北愛問題」是1968-1998年在北愛爾蘭的長期暴力衝突,後由英國和愛爾蘭政府於1998年4月10日簽訂「北愛和平協議」(《貝爾法斯特協議》)後中止。(圖片來源 / wiki)

她在接受belfast telegraph訪問時表示,「戒酒後我找回了我的情感。我閱讀歷史,那些往事歷歷在目,但當年我卻是如此麻木。20年後我坐在倫敦的房間裡,為著15、20年前的往事激動不已。」她還提到,「在我的成長過程中,我覺得這很正常。我知道北愛問題是怎麼回事,但我沒看清這件事的本質有多陰險,沒有意識到它造成的傷害。我知道有炸彈、有槍擊,但當我生活在其中之時,我卻沒能全盤理解此事。」

伯恩斯重新與回憶情感接軌,意識到這段歷史在她心頭留下的傷痕,促使她決心投入這個題材。她受訪時不願多談北愛問題對她的衝擊,她說這個話題令她覺得「赤裸」。然而北愛問題對她造成的影響,已呈現在她的獲獎作品《牛奶工》之中。

《牛奶工》情節其實不算太複雜——18歲的少女住在一個充滿暴力動亂且分裂的城市裡,遭到已婚威權人物的覬覦。威權人物利用城市的分裂投機奪權,再利用權力逼迫少女就範。少女將此事視為不可告人的秘密,獨自承受外在混亂與內心煎熬。然而耳語流出,流言蜚語發酵過後,少女從受害者成了破壞別人家庭的第三者,不願受到注目的少女頓時成了八卦焦點。當內外騷動合而為一,語言暴力與肢體暴力匯流成一股令人窒息的風暴,席捲了少女的命運。

雖然故事中並未交代時空與地理背景,但字裡行間埋下的種種線索,很難不令人聯想到70年代的貝爾法斯特。故事中分裂的社會、趁亂得利的威權人士、無辜的受害少女,充滿各種政治隱喻。然而不少讀者也因為不熟悉北愛問題的歷史背景而對本書卻步。

關於這點,伯恩斯在《衛報》訪談中提到自己不希望讀者把本書與北愛問題過度連結,「雖然很明顯地,書中設定的城市是根據貝爾法斯特變形而來,但其實不是真的在描述70年代的貝爾法斯特。我寧願把它看作任何一個極權統治下的封閉社會。這本小說是在講述一個處在極端壓力的社會,一個長期把暴力視為常態的社會。」

北愛爾蘭問題時期的貝爾法斯特街頭,1976年。(圖片來源 / theguardian)

北愛爾蘭問題時期的貝爾法斯特街頭,1976年。(圖片來源 / theguardian)

除了沉重的歷史包袱以外,本書另一個引起兩極評價的就是作者特殊的敘事風格。書裡所有角色只有代號而無姓名,例如女主角就只稱作「Middle Sister」,而本書書名「Milkman」指的正是騷擾她的已婚人士。此外故事行進中,不斷出現女主角的內心獨白,亦讓不少讀者覺得讀來難以進入故事。連本屆曼布克獎評審團主席、哲學家克懷米.安東尼.阿皮亞(Kwame Anthony Appiah)雖大力稱讚本書極具原創性,也坦承讀來頗具難度。不過,伯恩斯在接受英國Channel 4訪問時倒是不以為然地表示,「我不懂難在哪?」

如此特殊的文字風格,或許與伯恩斯的寫作習慣有關。她在訪談透露,都是故事角色找上她,把故事說給她聽,她所做的不過是動筆寫下罷了。她接受newstatesman網站訪問時提到,「我寫作時大約有四分之三的時間都在等待,我只需要人出現就好,彷彿什麼都不必做。一旦熬過等待期,寫作就變得非常迅速。但我不能慌張,或是試圖掌握主控權,否則就什麼都寫不出來了。」

從伯恩斯的言談不難發現她極為感性,彷彿她筆下的一字一句都是獨立個體,僅是借用她的軀殼從她筆下流瀉而出。就連故事中角色沒有姓名,也並非她刻意為之。她在曼布克獎官網訪談中解釋,「這本書的角色不適合有名字。這會讓整本書的力道變弱、氣氛變得更輕,也許會變成一本完全不同的書。創作初期我曾屢次試圖替角色命名,但是這本書不願意接受。加入姓名後,敘事變得沉滯且毫無生命力,直到我拿掉姓名後,故事才能繼續前進。可以說,是這個故事自己做出了選擇。」

走過20年困頓的寫作人生,曼布克獎雖然紓解了伯恩斯的經濟困境(獎金5萬英鎊),把這本非主流小說送上暢銷榜,同時也為本書帶來過多不必要的詮釋與解讀。伯恩斯談起自己的寫作信念時說,「讓寫作自由自在的發展。不要太多理由。試著寫寫看,看看結果會是什麼。」若把這段話中的寫作替換成閱讀,道理其實也相通。相信對伯恩斯來說,獲獎固然喜悅,但若能讓作品卸下獎項光環,讓讀者不帶成見地閱讀《牛奶工》,肯定是比得獎更重要的事。

〔資料來源〕

1. belfast telegraph

2. 曼布克獎官網

3. newstatesman

4. the guardian

延伸閱讀

回文章列表