每一個社會的真相會展現在兒童身上。世間最美麗與最醜陋的,也往往是兒童經歷的人事物。兒童因此不該被當成下一代,而是完全的社會行動者,他們在形塑其日常經驗中扮演積極的角色。

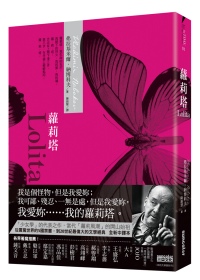

「童年,人生第一場戰役」專題評論《羅莉塔》、《最藍的眼睛》、《麥田捕手》、《柳橙不是唯一的水果》、《房思琪的初戀樂園》五本與童年有關且極度有影響力的文學作品,這些少年角色做為行動者,深刻見證了種族、性侵、階級、性別認同的世間悲劇。評論者將帶我們到小說家描述的成長現場,文學使童年抵抗具備永恆的人性之姿。

記憶,你還要我嗎?

許久前,讀過一篇大江健三郎的訪談錄,當中有個細節令我印象深刻。大江跟薩依德(Edward Said)都是1935年出生的,在一次對談的場合,主持人遞出空白的紙條,要他們各自寫下另一位同年出生的,不可忽視的,影響他們一生的人物,這是一個帶著遊戲性質的盲測,當中的樂趣深不可測。紙片翻開,答案揭曉,兩人竟寫了同一個字,Lolita。蘿莉塔,「我生命的光芒,我腰胯的火焰,我的罪,我的靈魂。蘿—莉—塔:舌尖從上顎下滑三步,第三步,在牙齒上輕扣一下。蘿—莉—塔。」這虛構的人物,成為小說家與思想家共享的,美學的現實,也成為動漫電玩與電影共有的女神。對當前的網路世代來說,女神就是正義,就是現實。

在通俗化的想像裡,「小蘿莉」總是穿著短裙,翹著圓圓的臀部。在種種對蘿莉塔的「通識性理解」中,她是帶著魅惑力的,早熟的性感尤物。但小說中那個原生的蘿莉塔,日常衣著是格子襯衫,球鞋,牛仔褲,走起路來拖曳著腳步,高聲說著俚俗的話,帶著粗野的氣息,經常不洗頭髮,還沒被甜食與化妝品搞壞皮膚。在三十七、八歲的杭伯特(以下簡稱老杭)眼中,蘿莉塔之美,美在那沾染塵土的腳踝側邊,因行走或騎車而抽動的「小巧骨頭」,那骨頭突出與凹陷的輪廓間,流動閃爍的陽光與陰影──多麼頂級的變態,多麼獨特纖細的審美品味。

蘿莉塔不是羅曼史常見的那種嬌弱的小女子,她混合了「柔弱如夢的孩子氣」與「詭異的粗俗」,老杭只能可悲地裝出父親般的慈愛,隔著小男生的粗糙衣衫,感受她「從塵土與死亡中滲流而出的,精緻無暇的溫柔」。在我這樣一個讀者的偏見中,蘿莉塔是不可具象的,她是一個抽象的精靈,任何一種對蘿莉塔的仿效或演繹,終歸只能淪為美麗的失敗。老杭自己也說:我很想描述她的面容,可是我辦不到,至多只能閉上眼睛,在黑暗的眼瞼內喚出一個瞬間,一道幽靈般靜止的切片。

蘿莉塔的父親死得很早,她是被一個孤獨熱情而暴躁的母親養大的。老杭先是她家的房客,接著利用了她母親對他的愛慕,娶了她媽媽,名正言順當上她的監護人。母親車禍過世後,老杭自夏令營接走她,展開漫長的公路旅行。蘿莉塔的青春,是一場綿延不絕的公路電影,蘿莉塔的身體,在一戶又一戶美國汽車旅館的房間裡成熟,腐爛,然後重生(雖說所有的重生都是餘生)。這是一個流亡與放逐的故事,也是一個逃亡與追逐的故事。我心愛的蘿莉塔在汽車旅館告別了童年,卻也通過汽車旅館的流動性擺脫了老杭,逃逸至人間,在俗套的人間找個平凡男子,結婚,懷孕,當她的「人間婦女」。我清楚記得自己初讀《蘿莉塔》的那個夏天,一個人在午後的陽光裡低低啜泣的一刻,那一刻,蘿莉塔突然對老杭說:「你還記得那間旅社的名字嗎?你知道的(她皺起鼻子),你知道的,就是大廳有白柱子和大理石天鵝的那家。噢,你知道的(大聲吐氣),就是你強暴我的那家旅社。⋯⋯它的名字是不是(幾乎是耳語)『著魔獵人』?噢,正是?(沉思)是嗎?」那是老杭第一次從小蘿口中明確得知「這段關係」對小蘿的意義。也是身為讀者的我第一次,聽見小蘿篤定的聲音。這句話令老杭心碎,也令讀者心碎。但老杭的碎與我這個讀者的碎,不是同一種碎。

小蘿是個叛逆不安的小孩,換句話說,她並非純潔如紙。成人對兒童的想像,那些將童年與純真劃上等號的自動方程式,在小蘿這樣的女孩身上,只能無限當機。她曾將小手偷偷滑進老杭的掌心,與老杭結盟,抗議母親對她之「不愛」與「排除」(媽媽妳別丟下我,我也想跟你們一起出門去)。她著迷於美式大眾電影,喜歡在成熟的陌生事物底下磨磨蹭蹭,而老杭善用了這一點,利用她對英俊成年男子的好奇,誘發一切可能的肢體接觸,那些令老杭銷魂欲死的片刻,是小蘿的遊戲,探索,與好奇。小蘿之所「是」,大於小蘿之所「知」。早在被老杭咬走之前,小蘿就在夏令營的夜間狂歡裡,跟同寢的女孩與其他男孩玩過性遊戲了。兒童會以自己的節奏冒險,學習,尤其學習與成年人平起平坐。

在公路旅行的頭幾天,老杭餵小蘿吃「維他命X」,那其實是一種安眠藥。在老杭自以為是的設想中,他打算藉著安眠藥,以「不損其純潔的方式」擁有她:整夜看她,隔空以睫毛親吻她,而不要觸碰她。然而,「在這因果交錯的,鍛鐵的世界裡,我由她(們)身上偷來的隱藏悸動,對她(們)的未來真的毫無影響嗎?」《蘿莉塔》1955年在巴黎首次出版,1958年在紐約出版,兩年後,1960年,川端康成出版了《睡美人》,以一本小說的規模,回答了這個問題。

但是在蘿莉塔的時間裡,鐘面上的指針沒有服下安眠藥,曖昧的靜止並不久長。膽小而貪婪的老杭,將小蘿的形象纏攪在自己的肉慾裡,已然篡改了小蘿的命運。他們有了肉體關係,並且發展出一種,充滿了禮物與餽贈的金錢關係。最初,小蘿的零用金是每週二十一分,一年多以後漲到一元五角。老杭自認,加上三不五時的各種禮物,這已超過慷慨的程度了。小蘿以散漫的態度履行「基本義務」賺取她的每日工資。「當她得知自己柔軟嘴唇的神奇魔力,就設法在一年內將一個花式擁抱的津貼漲到三元甚至四元。」老杭則邀請讀者想像一下,「我在喜悅的刑架上喧鬧地發放著角子與硬幣,就像一具叮噹作響,聲音洪亮的發狂機器在嘔吐著財富,而在那癲癇般痙攣的邊緣,她的小拳頭會緊抓著一把錢幣。」這類的描寫,無疑讓許多讀者非常不安,有些批評家為了跨過老杭與小蘿給出的道德險境,遁入象徵性的,寓言式的解讀,將《蘿莉塔》當作一部關於極權主義的小說,而敘事者老杭就象徵了作者納博科夫逃離的原鄉:集權統治的蘇維埃。另一種讀法則說,老杭是一個狡猾,有病,不可靠的敘事者,他的話不值得相信。這種讀法暗示了,蘿莉塔是老杭的幻想,這個變態者通過變態的愛情,將幻想與現實合而為一。

確實,老杭有病,而且病得很重。早在遇見蘿莉塔之前,他已至少三度精神崩潰,長期住院。老杭的名字Humbert Humbert 一字重複兩次,帶著急切的強迫性,彷彿身不由己,哼哼哼的自言自語。這是什麼鬼名鬼姓啊?擺明了雙重人格,精神分裂,表面上是個高尚的學者,有過一段不算短的婚姻,跟豐乳肥臀的所謂「人間婦女」有過所謂正常的「臥室活動」,渴望「常規婚姻中規律的作息,家常菜,以及天曉得哪些精神替代物最終綻放的某些道德價值」可以將自己「胯下養的那泡毒火」控制下來。然而他終究失敗了。他是一個由惡魔與膽小文人共組的色魔。在小說敘事的開端,率先為自己貼上標籤(「像我這樣的瘋子,變態」),遁逃至「異常」裡尋求保護。通過自我否決,來自我釐清。通過降罪自己,來拒斥律法。以不辯護的方式,為自己辯護。

老杭是因為交通違規被捕的。他開錯了車道,並且在逆向的車道上突然轉向。這充滿了象徵意義的違規,是他人生的縮寫。他是一個背離常規的人。脫軌,失序,在錯誤的路上不知節制也不避人耳目地奔馳於歪斜之中。違規是小事,殺人是大事。他在獄中自首,說自己槍殺了一個人。整本《蘿莉塔》就是他的自白,他的犯罪史。

他殺的不是蘿莉塔,也不是蘿莉塔的丈夫,而是兩年前把蘿莉塔「劫離」他身邊的人。這人我姑且簡稱為Q。經過一番抽絲剝繭,老杭總算拼湊出Q 的身分,他是小蘿母親的舊識,而小蘿是在學校的劇團裡認出他(或被他認出)的,他是劇團的劇作者,承諾要讓小蘿在他自製的色情電影中擔任要角,變成電影明星。但是作品沒成,他倆的感情也沒成,分手是小蘿的決定。「因為他除了我,還有其他的男孩與女孩。」小蘿這麼說。槍殺Q,是很不划算的一件事,因為小蘿早已不跟Q 在一起了。這是老杭的激情。老杭英俊、富有,以學者為業,卻為了一個過期兩年的情敵毀掉自己。他犯了激情的罪,並且願意為此付出代價。其實他根本不想活了。如同他自己說的,他無法活在一個沒有蘿莉塔的世界裡。牢房裡沒有小蘿,牢房外也沒有小蘿,小蘿跟了另一個與自己同齡的男人,拒絕回到他的身邊。於是他回到那個小蘿背離的原點,殺了「誘拐」小蘿的Q。他始終不願意認清,是小蘿策劃了一條逃逸路線。離開,是小蘿自己的決定,是一場積極的行動。

老杭在收押待審期間,死於冠狀動脈栓塞。在我看來,那像是一種「以意志力自殺」。他讓自己死於心碎。老杭沒說大話,他無法活在一個沒有小蘿的世界裡。老杭至死沒有得到審判,他拒絕被人間的律法審判。身為一個如假包換的變態,他以變態的「本真」處決了自己。而他在死前的告白裡說了,他知道自己強暴了小蘿,對自己之行為感到懊悔,尤其在聽聞其他孩子的笑鬧時,更認清自己如何剝奪了小蘿的童年。「回想起來,那段時間對我們而言,也只不過是一堆折了角的地圖,破損的旅遊手冊與老舊輪胎的總和,以及她在夜裡──每一夜,每一夜──在我假裝入睡後的哭泣。」就算瞪著理性的紅眼睛責備自己,老杭依舊會爬上小蘿冰冷的床,做完一節崇拜與絕望的體操。

小蘿在旅途中的某一天,頓悟似地問了老杭,我媽死了對不對?那一刻,十二、三歲的她似乎明瞭了,眼前這個男人,是這世界上唯一可惡的親人。她知道自己最好不要舉發他,因為,像她這樣的小孩,最好的命運也不過是,被送去另一個恐怖的寄養家庭。而老杭則恐嚇她,倘若守不住祕密,一旦東窗事發,她就會被送去教養機構,失去美麗的衣服與昂貴的禮物,被禁慾的修女或嚴肅的老處女關起來,學習所謂的一技之長,去當有錢人的下女。小蘿知道老杭說的並不假,她對「向善的制度」缺乏信心。在北美旅行一年後,老杭(為了避免觸法)替小蘿註冊了新英格蘭的女校,以老派歐洲紳士的傳統父親姿態,對小蘿進行嚴格的管束,禁止一切課外活動,包括同學家的派對,一般年輕人的例行消遣,甚至傳統的假日節目。但小蘿通過「性怠工」換取談判的籌碼,爭取參加劇團,以提供「最艱難噁心的」性服務為交換。小蘿與Q 的共謀,應該就是這樣開始的吧。

老杭與小蘿的二度旅行,是小蘿主動要求的。這一趟,由小蘿決定往哪去。老杭感覺被人跟蹤了,而小蘿果真不見了。老杭瘋狂尋找「劫持者」,並再度崩潰住院,他找了她兩三年,直到1952年,小羅十七歲了,主動寫信找上了老杭。信裡,她叫他「爹地」,向他要錢,說自己已經結婚,懷孕了,需要待產育兒的費用。老杭找上門,要求小蘿跟他走,她不願意,告別時,以一種「美國式」的甜美對著留下大筆金錢的他高喊再見,而他則暗暗自問,一旦小蘿長大了,成為一個有著豐腴乳房的「人間婦女」,她還會是我摯愛的小妖精嗎?

但是小蘿,十七歲的小蘿在其後的聖誕節死於難產(聖母瑪麗亞的分娩日)。她沒有當成媽媽,也沒有跨過十八歲那道成人的界線。她終究沒有長大,被封存於小妖精永恆的「時間之島」。而身為讀者的我,在哀悼之餘,依舊只能倚賴老杭這不可靠的敘事者之不可靠的回憶,悲傷想起:曾有那樣的日子,⋯⋯我為了安祥地享受我的幻想,堅決忽視我察覺的事實,亦即,我對她而言不是一個男朋友,不是一個有魅力的男人,不是一個夥伴,甚至不是一個人,而僅是狼吞虎嚥的一雙眼與一隻腿。曾有那麼一天,我取消前一晚對她的承諾(⋯⋯讓她單獨去輪鞋溜冰場或去看早場電影之類的⋯⋯),然後偶然在浴室裡因鏡子斜照,或房門微開而瞥見她的臉⋯⋯那種表情我無法確切形容⋯⋯一種絕望的表情,⋯⋯,似乎逐漸變成一種舒服的虛空,只因對小蘿來說,這是挫折與不公的極限──而每一種極限都預設了某種超越它的東西,因而出現了那中和的光亮。如果你記住那表情是一個孩子揚起的眉與張大的嘴唇,也許才更能瞭解,是什麼樣深切精算的肉慾,什麼樣的絕望,抑制我去跪在她的腳前,溶化在人性的淚水裡,⋯⋯讓蘿莉塔去享受樂趣,讓她加入對她而言真實的外在世界,去和那些危險的髒小孩攪和在一起。

如果蘿莉塔長大了,她會擁有普通的人生,普通的幸福嗎?還是,她會變成自己的母親,懷抱著普通人的孤寂與憂傷?也許她跟馬奎斯筆下那個飛天的「少女神」小美人兒芮美迪奧絲一樣,根本否決了男女之愛,因為人間並不存在一種「像愛那般簡單的東西」,足以解除那尾隨著美麗而來的毀滅。美麗的人,太美太美的人,經歷的總是愛的贗品。於是她們死去,離開人間,穿越大氣層,去到連回憶都到不了的地方。記憶是人間的事。而蘿莉塔與她的同類,本就不屬於人間。

(本文轉載自衛城出版《字母LETTER:胡淑雯專輯》)

延伸閱讀

回文章列表