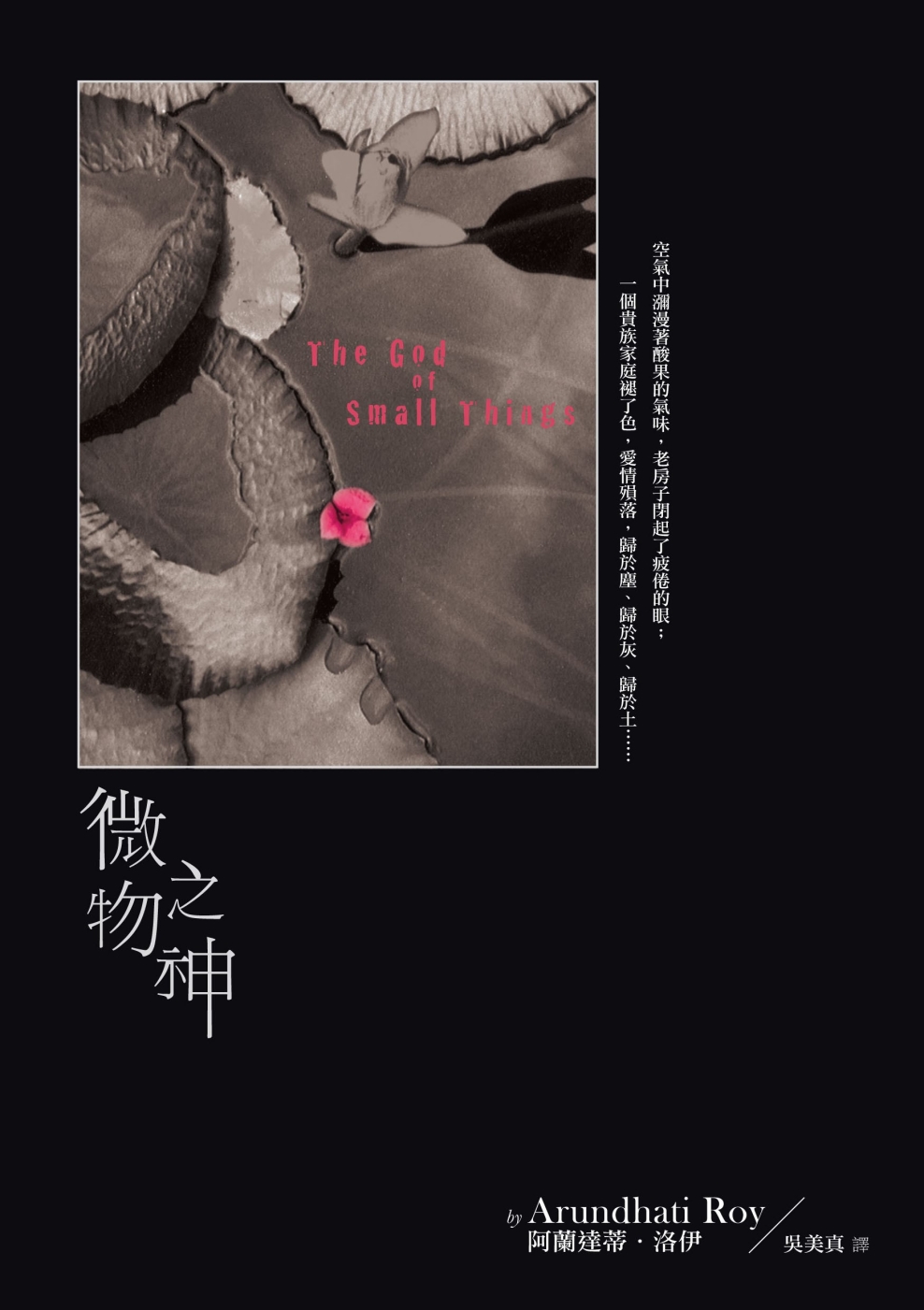

1998年夏天,我大學畢業,從輔大搬到師大路86巷,展開研究生生涯。我每天騎著單車在師大與台大之間的小巷繞,咖啡滷味情人舊書炸雞,我最愛的台北角落。巷子裡有家中西美食餐廳(Grandma Nitti's),門口擺放一堆英文舊書,我很少坐下來吃飯,但常在書堆裡尋寶。大雨,我全身濕透,在書堆裡找到了印度作家阿蘭達蒂.洛伊(Arundhati Roy)的第一本小說《微物之神》(The God of Small Things),英文平裝,書封面標明本書是1997年布克獎得主,書況非常好,書頁上疑似有作者親筆簽名,標價台幣只要150,我馬上結帳,在屋簷閱讀等雨停。小說前幾頁就勾住了我,作者英文詞彙繽紛,字裡風聲呼呼、雨季潺潺、芒果馥馥,台北雨在小說書頁上放肆,那本書皺了20年,陪了我20年。

20年後,阿蘭達蒂.洛伊終於出版第二本小說《極樂之邦》(The Ministry of Utmost Happiness),隨著德文版上市,她來到柏林國際文學節參加對談。《微物之神》我讀了百遍,我必須見她。粉絲見偶像,攪動心機,想辦法在簽書隊伍中多爭取幾秒,多說兩句話,告訴她,謝謝她。我的慣用招數很簡單,就是拿出台灣繁體中文版。

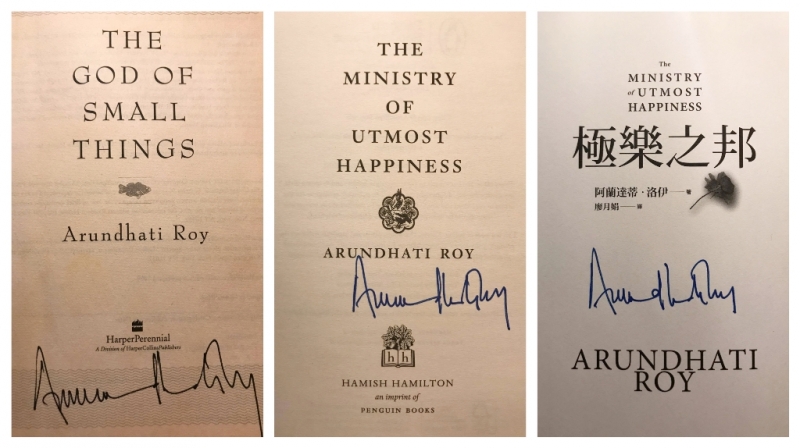

我拿 《奧斯卡與露辛達》(Oscar and Lucinda)給彼得.凱瑞(Peter Carey)簽名,當面獲得作者首肯專訪;拿《布魯克林》(Brooklyn)給科姆.托賓(Colm Cóibín)簽名,作者一聽到我說這是台灣中文版,馬上開始跟我大聊他去過的台灣,完全不顧後面一整排焦急的讀者;拿《精靈之屋》(La casa de los espíritus)給伊莎貝.阿言德(Isabel Allende)簽名,她直接問我可不可以送她,我竟斗膽說不,我只有一本,給妳我就沒了。在柏林某次私人聚會上,我帶了某小說的台灣中文版給原著作者,原著作者皺眉,怎麼封面這麼醜?後來幸好書改編成奧斯卡得獎電影,出版社換封面,但譯文一樣糟。大作家賣出多國版權,不代表自已都會收到所有的版本,看到讀者帶著繁中版本前來索簽名,一定多問幾句。果然,阿蘭達蒂.洛伊看到我遞上剛剛出版的《極樂之邦》繁中版,綻放甜笑,與我多聊了幾句。終於,我拿出那本被我翻爛的《微物之神》問她,這是我當年在二手書攤上買到的,上面的簽名,是您本人的嗎?她馬上在我的《極樂之邦》英文版上簽名,兩相比對,她說,yes, it was me.。

阿蘭達蒂.洛伊的簽名。左起:《微物之神》英文版、《極樂之邦》英文、中文版(照片提供 / 陳思宏)

是她,一直,都是她。

《微物之神》與《極樂之邦》相隔20年,這20年,她都去哪了?

不用解釋,《極樂之邦》就是她20年的生命奉獻,一切都在小說裡。

《極樂之邦》透過一群生動立體的角色,寫印度與克什米爾的宗教衝突、種族對立、政府腐敗,是一本政治力道非常強悍的小說。這20年來,小說家暫停寫小說,全心投入社運,成為環保人士、女性主義者,倡議克什米爾獨立,對抗印度教狂熱國族主義,反對美國霸權。這些年來她不寫小說,轉寫政治文,是印度當局的眼中釘,曾被判刑入獄。在柏林文學節的對談,她說:「小說就是真相。」(Fiction is truth.)所以她幾年前又開始動筆寫小說,《極樂之邦》就是這位人權鬥士的戰鬥履歷。讀者等了20年,但她從來沒有靜止過,她一直處於戰鬥位置。

《極樂之邦》直接掀開近代印度的各種傷疤,批判種性制度、環境污染、種族衝突、種族屠殺、性別暴力、全球化浪潮、企業吞噬。書中人物非常多,不管登場次數多少、佔多少篇幅,每個大小角色都有自己的印度傷疤。她寫國家機器施暴,醜惡的種族屠殺,殘忍的輪暴,血成瀑,一掘開土地就會聽到哭喊,大家依然像是排練好一般,繼續集體演一齣荒謬。她寫:「對暴力的焦慮、對過去勞苦的記憶以及對未來的恐懼,凡此種種都為一個複雜、多元的民族訂立存在的規則,讓人有時互相容忍,有時則互相殺戮。」她這20年來都站在印度社運的第一線,她深愛印度,但印度讓她憤怒,愛恨讓她終於提筆寫第二本小說,把她這些年來體驗到的扭曲與荒誕,透過小說,成為無法消滅的集體閱讀記憶。

阿蘭達蒂.洛伊的英文密度大,如鉛重,意象繽紛華美,文字盛滿悲傷的韻律,大聲朗讀,每一句都是精緻的詩。她以《極樂之邦》讓各個敘事者慢慢登場,小說的視角不斷變換,呼應複雜的印度現況。故事以跨性別的「海吉拉」(Hijra,亦即跨性別者)安竺(Anjum)開場,寫她生來擁有男女性器官,離開原生家庭,遷入聚集海吉拉的「夢之宮」,接受性別手術,與姊妹們共度憂歡,在社會最底層掙扎求生。小說家視角突然翻轉岔開,安竺退場,民運領袖登場,聚焦克什米爾獨立運動,恐怖分子屠殺百姓,腐敗政府縱容殺戮,小說頁面滴出血。最後一群看似不相關、來自不同階層的人都被小說家精巧的敘述連結了起來,屠殺者、腐敗者、革命者、跨性別者、理想主義者、投機者,互相拉扯彼此命運,《極樂之邦》是當代印度敘事錦緞,以哀愁、碎片、屍體編織而成。

文字裡堆滿了屍體,《極樂之邦》仍有其幽默,安竺一角前後呼應,身體經歷最痛的變性手術,捲入駭人的仇恨屠殺,卻從沒被擊垮,生命力旺盛,非常討喜。安竺街上領養棄嬰,在墳墓定居,母性濃烈,為所有受傷的邊緣印度人包紮傷口。阿蘭達蒂.洛伊擅於創造獨特場景,安竺搬出「夢之宮」之後定居的墓園,成了小說裡收納群鬼眾生的烏托邦。墓園裡生死交替,安竺在此開設「天堂旅社」,養棄嬰,收動物,毫無血緣的一群落魄人,在此找到永遠的家。印度是個色澤濃烈、種族複雜、衝突不斷的國度,文學批評以「魔幻寫實」套用在《極樂之邦》,但外人以為的「魔幻」,很可能卻是局內人每天都要面對的寫實。20年的等待很值得,阿蘭達蒂.洛伊以繁複、多音的敘事架構,揭開印度當代傷痕。小說家以最詩意的文字書寫殘酷,意不在魔幻,「小說就是真相」。

《極樂之邦》是史詩,是警示,是省思。作者揮灑文采,有時毫不節制,文字忽然野馬,好幾頁的脫韁。但脫韁是極大的熱情,若對土地沒有各種層面的涉入(文學的、知識的、社運的、詩的、監獄的、律法的、政治的),不可能寫出這樣一本繁複的小說。故事以極溫柔的語氣收尾,革命戀人最後一次相擁,棄嬰終於有了新家,極樂也極痛,作者毫無保留,對這片土地一往而深。

在柏林文學節的對談上,她表示,經紀人當初在選擇德文版權出版社時,她不問競標,也不問出版社名氣,她只需要詢問書中角色,問安竺,問蒂洛,問穆沙。《極樂之邦》書裡的角色,一直在她身體裡活著。

下一本呢?讀者別急。她身體裡的那些人物,永遠不會閉嘴。

攝於柏林文學節(照片提供 / 陳思宏)

攝於柏林文學節(照片提供 / 陳思宏)

作者簡介

得過一些文學獎:林榮三文學獎短篇小說獎,九歌年度小說獎等。

演過一些電影:《曖昧》(Ghosted,2009)、《全球玩家》(Global Player,2013)。

寫過幾本書:《指甲長花的世代》、《營火鬼道》、《態度》、《叛逆柏林》、《柏林繼續叛逆:寫給自由》、《去過敏的三種方法》、《第九個身體》。

延伸閱讀

1.【致新世界|書評】羅苡珊:墓地的盛宴──讀《極樂之邦》

2. 【人物】人不說話的時候,最有意思!──專訪愛爾蘭文學大師柯姆.托賓

3. 【書評】陳思宏:倖存者活下來,就是為了把故事說出去──讀《而你,沒有回來》

4. 【書評】看見伊斯蘭教義「簡樸、靈活與理性」的真實面──政大阿語系教授鄭慧慈讀《古蘭似海》

回文章列表