不知道凡爾太就比是讀二十四史不看《史記》,不知道《贛第德》就比是讀《史記》忘了看〈項羽本紀〉。……這是一部西洋來的《鏡花緣》,這鏡裡照出的卻不止是西洋人的醜態,我們也一樣分得著體面。

──徐志摩

村上春樹說過,譯本有賞味期限。他以房子為比喻;30年的老房子,該修一修了;50年的老房子,該重建了,住起來才舒坦方便。但他也說,的確有人特別喜歡老房子,重視老房子的歷史風味,而不完全以實用舒適為考量。這就是老譯本的意義了。每個時代當然有每個時代的風格偏好,但在林立的現代高樓大廈間,若偶然遇到風格迥異的美麗老房子,不也是一種驚喜?

1968年,台北的海燕出版社出了一本《福祿特爾小說集》(作者Voltaire,今譯伏爾泰),就像一幢讓人驚喜的美麗老房子。海燕版本沒有署名譯者,其實這是陳汝衡(1900-1989)譯的,1935年上海商務出版。但戒嚴期間,陳汝衡仍在世,出版社依法不署大陸譯者姓名出版。原作收有民初名教授吳宓寫的〈福祿特爾評傳〉、〈譯者序〉及三篇小說,包括最有名的Candide,陳汝衡譯為〈坦白少年〉。海燕版本拿掉了譯者序,留下吳宓的〈評傳〉。

這篇〈坦白少年〉是陳汝衡讀大學時所譯,根據英文本譯出,老師吳宓再用法文本校改加注,1923年到1924年間在《學衡》雜誌上連載,只是1935年才與其他兩篇小說合併出單行本;而徐志摩的《贛第德》1927年就出單行本了,所以陳汝衡雖是這篇小說最早的譯者,最早出單行本的卻是徐志摩。

陳汝衡雖是伏爾泰小說Candide 最早的譯者(譯為〈坦白少年〉,圖左海燕版),最早出單行本的卻是徐志摩譯本《贛第德》(圖/賴慈芸提供)

陳汝衡雖是伏爾泰小說Candide 最早的譯者(譯為〈坦白少年〉,圖左海燕版),最早出單行本的卻是徐志摩譯本《贛第德》(圖/賴慈芸提供)

伏爾泰此作,傅雷說是「句句辛辣,字字尖刻,而又筆致清淡、乾淨素雅的寓言體小說」,「最忌拖泥帶水」。陳汝衡的譯筆也的確乾淨利落,很有說書風格,比如這句:

當日維斯法里亞省裏,有座雷樹男爵的城堡。城中住了一位少年,講起這人,真是風流溫雅,藹然可親。

又以第一章女主角撞見家庭老師與丫頭偷情的場面為例:

有一天,巧梗在鄰近園裡散步,從小樹林裡瞧見班格羅先生,正在和他母親的丫頭,講論實驗物理學。ㄚ頭性情柔順,容貌極其姣好。巧梗小姐本來性喜科學,便屏著氣息,凝目細看那接二連三的實驗,心中恍然大悟,班格羅先生自有充分的理由。小姐參透其中因果,回家來一路沉思,心中十分慌亂,只想去研究科學,盼望坦白少年和自己,彼此各覺得有充分理由,同來研究便好了。

One day Cunegonde, while walking near the castle, in a little wood which they called a park, saw between the bushes, Dr. Pangloss giving a lesson in experimental natural philosophy to her mother's chamber-maid, a little brown wench, very pretty and very docile. As Miss Cunegonde had a great disposition for the sciences, she breathlessly observed the repeated experiments of which she was a witness; she clearly perceived the force of the Doctor's reasons, the effects, and the causes; she turned back greatly flurried, quite pensive, and filled with the desire to be learned; dreaming that she might well be a sufficient reason for young Candide, and he for her. (trans. By Philip Littell)

徐志摩譯本:

有一天句妮宮德在府外散步的時候,那是一個小林子他們叫花園的,無意在草堆裡發見潘葛洛斯大博士正在教授他那實驗自然哲學的課程,這回他的學生是她媽的一個下女,稀小的黃薑薑的一個女人,頂好看也頂好脾氣的。句妮宮德姑娘天生就愛各種的科學,所以她屏著氣偷看他們一次又一次的試驗,她這回看清楚了那博士先生的理論,他的果,他的因的力量;她回頭走的時候心裡異常的亂,愁著的樣子,充滿了求學的衝勁;私下盤算她何嘗不可作年輕的贛第德的「充分的理由」,他一樣也可以做她的「充分的理由」。

傅雷譯本:

有一天,居內貢小姐在宮堡附近散步,走在那個叫做「獵場」的小樹林中,忽然瞥見叢樹之中,邦葛羅斯正在替她母親的女僕,一個很俊俏很和順的棕髮姑娘,上一堂實驗物理學。居內貢小姐素來好學,便屏氣凝神,把她親眼目睹的,三番四覆搬演的實驗,觀察了一番。她清清楚楚看到了博學大師的根據,看到了結果和原因,然後渾身緊張,胡思亂想的回家,巴不得做個博學的才女,思忖自己大可做青年老實人的根據,老實人也大可做她的根據。

方瑜和李映萩譯本:

有一天,克妮岡蒂小姐在離宅邸不遠的小樹叢中散步,這小樹叢名叫「庭園」,忽然看見潘格羅斯博士正在一叢灌木後面教她母親的侍女「實驗物理學」,這位侍女是一個長著美麗褐髮,褐眸的少女,她看起來似乎是儒子可教。因克妮岡蒂小姐對科學有很大的興趣,遂屏氣凝神興奮地注視著這個重複不斷的實驗。克妮岡蒂清清楚楚地看見了博士的「充分理由」,也看見了他的因和果。在一種既煩亂又深思的心境之下,她向歸途走去,全身充滿著一試的慾望,同時,也幻想著自己很可以成為年輕贛第德的「充分理由」,而贛第德也可以成為她的。

孟祥森譯本:

有一天,當克妮岡蒂在城堡附近,他們叫做園林的小樹林裡散步的時候,她看到了潘格羅斯博士在灌木叢下;他正在給她母親的一個女僕──一個非常迷人的又肯聽話的淺黑女孩──上實驗物理學。由於克妮岡蒂小姐天生就傾心於科學,因此屏氣凝神的注視著那一而再、再而三反覆進行的實驗;她清清楚楚看到了博士的充分理由,看到了因,又看到了果,神情恍惚的回到了宅院,渴望著知識,夢想著自己可以做那年輕的憨第德的充分理由──而後者也可以做她的。

最後兩個譯本的翻譯腔很重,像「而贛第德也可以成為她的」這種沒有完成的句子,或是插入句型「一個非常迷人的又肯聽話的淺黑女孩」,都拖慢閱讀的速度。節奏感也以陳汝衡的譯本最佳,引人入勝,讓人很想再繼續看下去:

可巧那日巧梗小姐回家,路上卻遇見坦白少年。小姐忽然紅暈雙頰,少年也覺羞愧難當。小姐勉強喚了聲早安,少年胡亂回答了一句,口裡講著,心裡還不知說的什麼。第二天午飯才用過,兩人一同到了屏風後面,小姐把手帕墜地,少年就一把拾起。小姐握住少年的手,少年得意洋洋的吻了他一下。一會兒,兩人口對口兒,四隻眼睛,止不住灼灼發光,下面膝部顫動,雙手摸索起來。不料這時男爵從屏風邊經過,看見這番因果,不禁大怒。就狠狠地把少年後身踢了一下,逐出大門。

陳汝衡是江蘇揚州人,後來任教於上海戲劇學院,當過余秋雨的老師。他從小愛聽說書,後來也以戲曲學家知名,譯作並不多。Candide 既是18世紀的寓言,〈坦白少年〉略帶古風的說書體正好極為合拍,又比林紓那一輩的文言易讀。以現代翻譯學界的術語來說,陳汝衡的譯本是相當歸化(domestication)的譯本。但從魯迅以降,中文的翻譯一直奉異化(foreignization)為主流,以模仿原作為圭臬,兩岸皆如此,以至於走歸化路線的譯者常被忽略。《學衡》又予人保守、守舊的印象,難怪這個譯本不受重視。

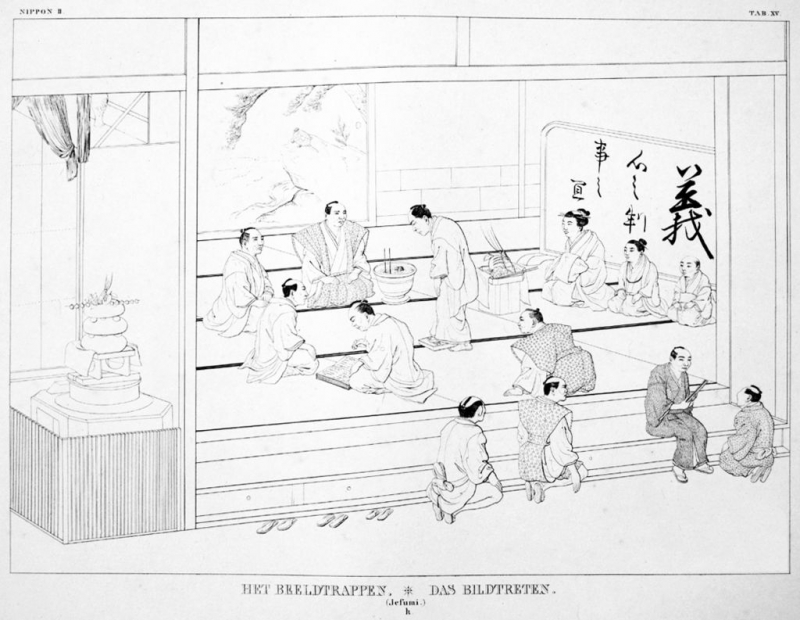

其實吳宓、陳汝衡的中外文都極好。謝金蓉在一篇論文中指出傅雷的〈老實人〉有一處誤譯:水手雅各說「他到過日本四次,好比十字架上爬過四次。」其實這裡是指日本鎖國時期的「踏繪」儀式,並非比喻。最早的〈坦白少年〉就譯對了:「記得我航行日本四次,踐踏十字架受磔像,亦有四次。」雖然是從英譯本轉譯,卻比傅雷的法文直譯本還準確。

德川幕府時期的「踏繪」(踩踏聖像)是為了探明外人是否基督徒,有背棄基督教的意思(圖片來源/ wiki)

陳汝衡自己曾在1980年代初期,詢問上海譯文重新出版〈坦白少年〉的可能性;但上海譯文認為已有徐志摩的譯本而婉拒,實在可惜。如果他知道台灣在1960年代還有翻印過他的譯本,會不會稍慰老懷?

作者簡介

身為譯者與研究者,長期關心各種與翻譯相關的現象。近年研究重點在於戒嚴期間台灣譯本抄襲大陸譯本的情形。近五年來多次造訪北京,上海,香港等地各大學及公共圖書館,追查抄襲譯本源頭,並陸續發表研究論文。目前已查出為抄襲本的譯本近1500種(1478種),源頭譯本超過600種,被冒名的譯者超過380人。著有《翻譯偵探事務所》。

延伸閱讀

1. 【譯界人生】尋找歷史洪流中那些「被消失」的譯者們——賴慈芸《翻譯偵探事務所》

2. 【何穎怡專欄|我做書偵探】有人說你是福樓拜嗎?

回文章列表