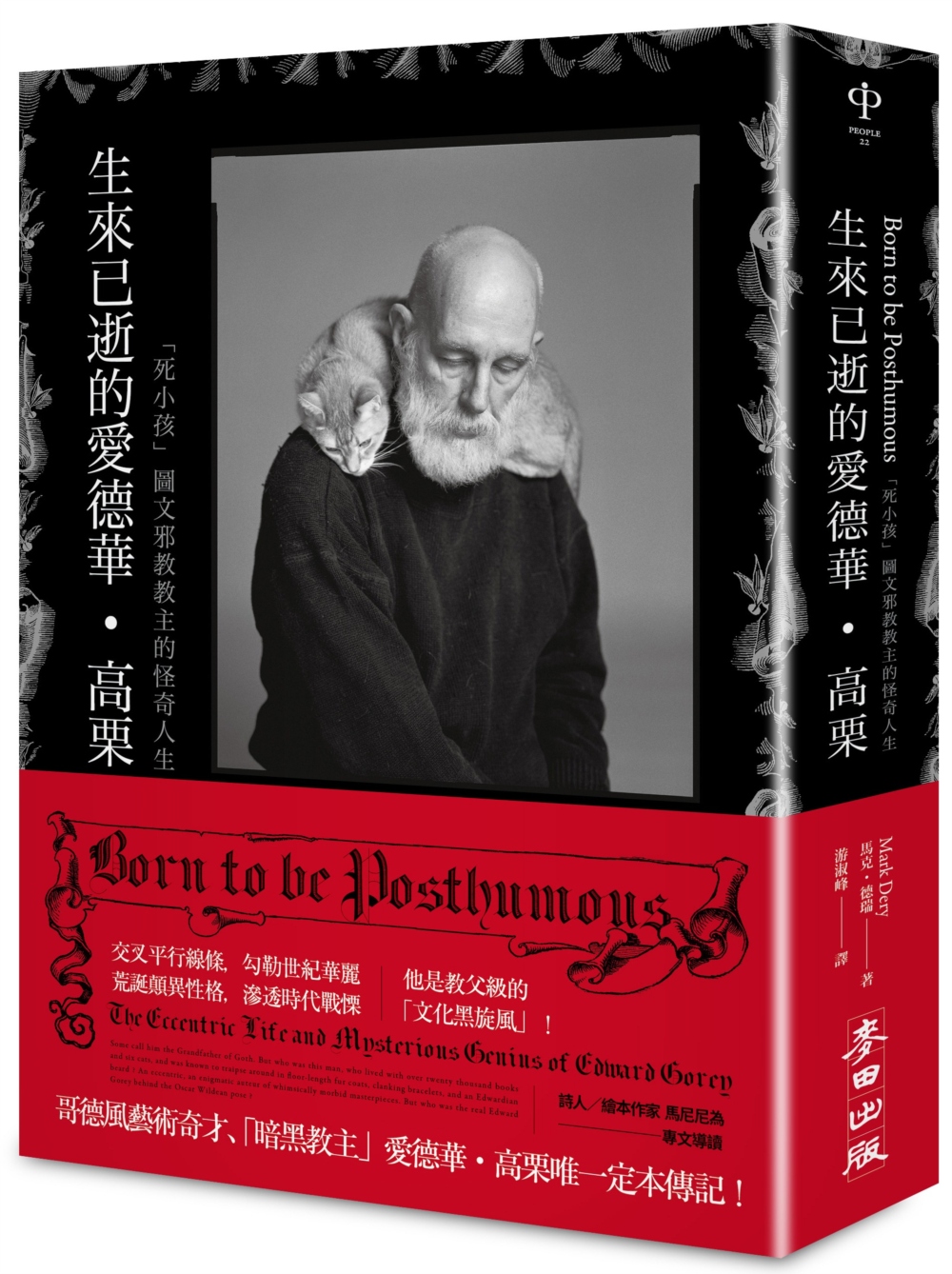

高栗和他的愛貓

高栗和他的愛貓

首先,我們要相信作品和作者人格完全沒有關係。

這也是高栗(Edward Gorey, 1925-2000)喜愛使用不同筆名的原因,他的出版品有至少用過12個筆名,作品更多時候不是他的個人經歷或想法,而是他遊戲文學藝術之間的探索。

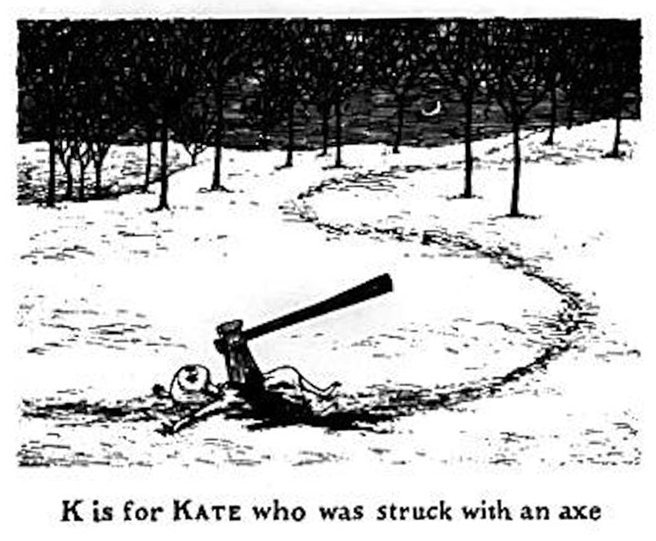

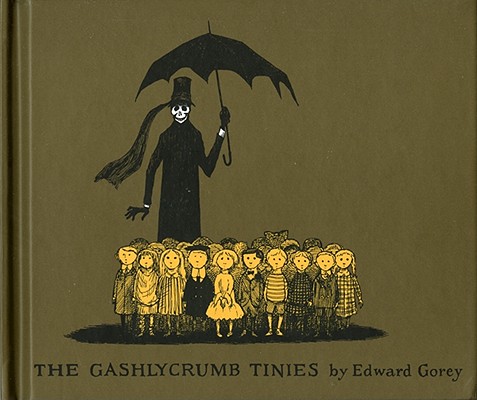

台灣早早就出版過的《死小孩》(The Gashlycrumb Tinies )即是高栗最為人知的另類「字母書」(alphabet book),26個小孩的名字從A到Z,也是26種死法。其中最驚悚的,莫過於被斧頭正中砍死的Kate……

《死小孩》26種死法中,K是被斧頭正中砍死的Kate。

《死小孩》26種死法中,K是被斧頭正中砍死的Kate。

讀者們不用尖叫不用過於投入。這只是他熱衷語言、英文字母、或字母排列癖的表現方式之一。他有相當多本以主詞、副詞、動詞等,且偏好深奧字(非常用)、或隱藏於句子(有時你根本不會發現這是字母書)、情節也完全「無意義」的字母書。他的書名也超乎古怪,令人摸不著頭腦、或壓根查不到的生字相當多。

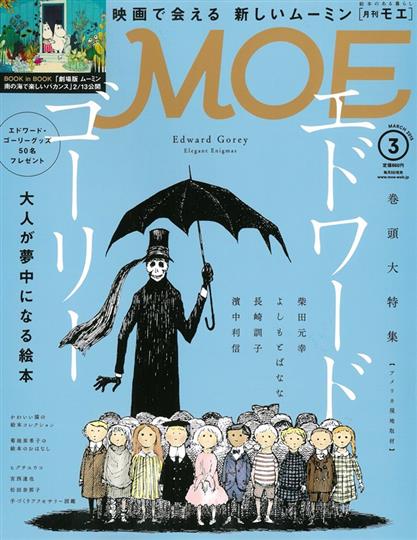

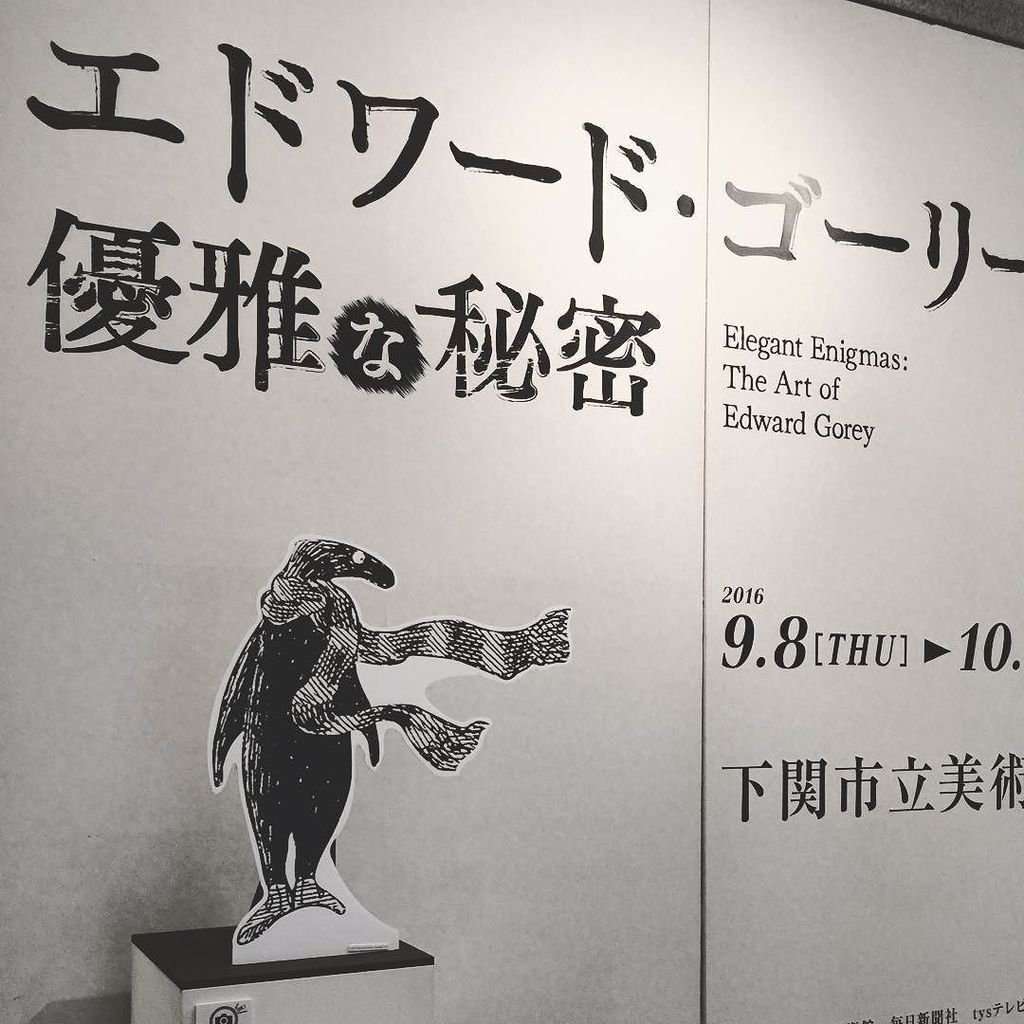

高栗作品在日本的譯本、專題報導、展覽都甚於中文界

高栗作品在日本的譯本、專題報導、展覽都甚於中文界

▌把小孩都賜死吧!

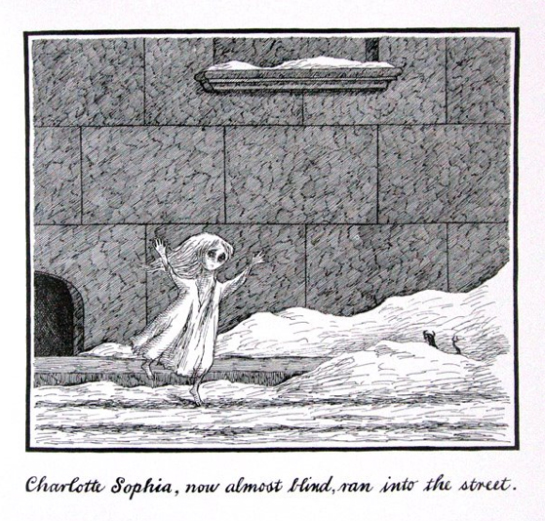

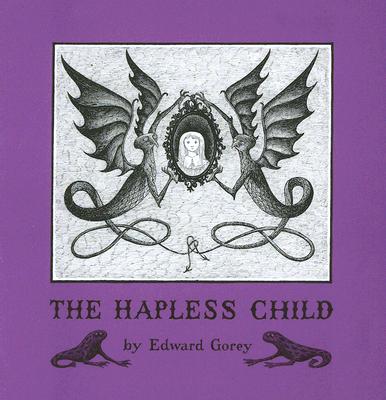

不敢說《倒霉的小孩》(The Hapless Child )是最惡的一部,但確實最為人知,高栗對於這本書出乎意料的暢銷也感納悶。小女主角原本有著正常、幸福的雙親家庭,隨後父親離家、戰死,母親抑鬱而終,她被一再轉手,有一連串的遭遇。高栗聲稱這是從法文電影《巴黎的孩子》(L'Enfant de Paris,萊昂斯.佩雷〔Léonce Perret〕導演)得來的靈感,前面情節有些許類似(以為父親死了結果生還),在電影中是快樂收尾,高栗則在繪本中讓小孩慘死父親車輪,且不知手上抱的垂死之人就是他親生女兒。

同學把主角最愛的玩偶扯爛一幕。

同學把主角最愛的玩偶扯爛一幕。

幾乎全瞎的小女主角,逃到大街上。(隨後立即被親生父親的車子撞倒)

幾乎全瞎的小女主角,逃到大街上。(隨後立即被親生父親的車子撞倒)

讀者在哀「好慘的小孩」之餘,我想到的是他曾說過:I use children a lot, because they're so vulnerable。正因為小孩手無寸鐡、天真的特質,將之放在悲慘命運中更顯命運之殘酷荒謬,做為藝術文學內容也很深刻。其實這些作品和「賜死小孩、討厭小孩」完全沒有關係,我們覺得很不舒服是因為作者反轉了道德觀,善總是不敵惡,或是主角皆被賜死、失踪、沒有好結尾(也許作者就只是想改寫一部電影的結局而已),這類情節這麽直接地出現在圖文書,雖然是異數,但也不需排斥,多元總是好事。

▌一百多部作品中,「無意義」作品為首愛

The Great Panjandrum Himself

The Great Panjandrum Himself

有一首經典的無厘頭(nonsense)18世紀短詩〈The Great Panjandrum〉(偉大的班加蘭,簡中譯為〈老學究〉),作者是英國劇作家山謬.福特(Samuel Foote, 1720-1777)。全世界最有名的繪本作家凱迪克(Randolph Caldecott)曾以此詩改編成繪本 The Great Panjandrum Himself。

原詩如下:

So she went into the garden to cut a cabbage leaf, to make an apple pie; and at the same time a great she-bear coming up the street, pops its head into the shop. 'What! no soap?' So he died, and she very imprudently married the barber; and there were present the Picninnies, and the Joblillies, and the Garyulies, and the grand Panjandrum himself, with the little round button at top; and they all fell to playing the game of catch as catch can, till the gunpowder ran out at the heels of their boots.

The Grand Panjandrum, Samuel Foote

(暫譯)於是她去庭院採了一片高麗菜葉,為了做蘋果派;那個時候一隻大母熊跑到街上,把頭探進店裡。「什麽!沒有肥皂?」於是他死了。於是她很草率地嫁給理髮師;道賀的有小孩們、苦溜溜、矛家人,還有偉大的班加蘭他自己,上面都有一個小圓扣,他們全部都在玩捉捉人遊戲,一直到火藥在他們的靴跟用盡。

「瞎扯」究竟有什麽意義呢?有的,於文學上是絕對有的。一言以蔽之:語感、詩意素養、想像力馳騁。高栗也受此詩啟發,創作了 The Object Lesson(早年台灣小知堂有出版,名為《惡作劇》。)

這是他提及最愛的三部作品之一(另兩部為The Nursery Frieze 與 The Untitled book),這幾部幾乎毫無情節可言,尤其另兩部,更是令人摸不著看無的作品。他喜歡的原因是「完全沒有意義」(doesn't make any sense),他喜歡「什麽都沒有」的概念、喜歡極簡藝術(Minimal Art)──少即是多,無意義即是有意義,也許這樣能夠和其他作者很有明顯差異,他最無法忍受的是和其他人做一樣的事。

The Object Lesson 影片版,不是很建議看,若無書可一窺究竟,畢竟書是靜止圖片。

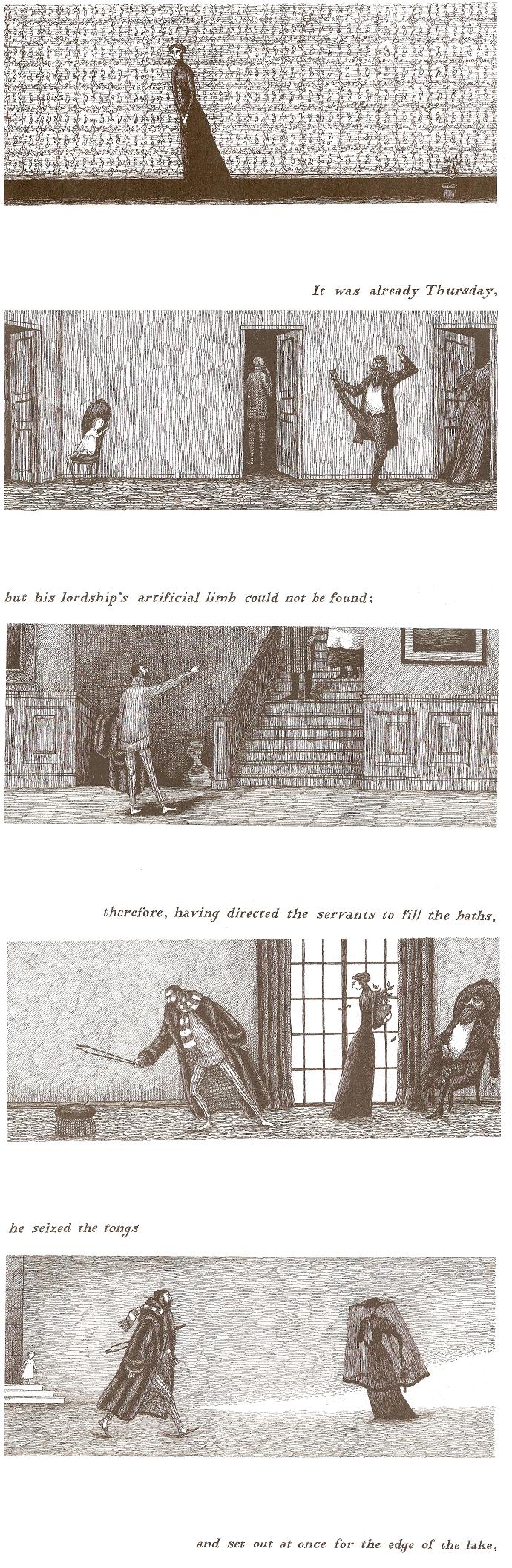

《惡作劇》一開始:今天是禮拜四,/仍然找不到爵爺的假肢;/於是,他指使僕人們去把水放滿浴池,/然後抓起火鉗,/立刻出發去湖邊。

《惡作劇》一開始:今天是禮拜四,/仍然找不到爵爺的假肢;/於是,他指使僕人們去把水放滿浴池,/然後抓起火鉗,/立刻出發去湖邊。

高栗的 The Object Lesson 大概是向 Samuel Foote 致敬吧,因為一開始出現一位找不到義肢的男人,而 Samuel Foote 曾因意外失了一條腿。裡面的行文也頗有〈The Great Panjandrum〉神韻。

我們來看下半部:

湖岸邊有一隻大蝙蝠,沒準那是一把傘,它從矮樹林中脫身而出,讓附近的人們回想起兒時受過的苦。/現在所有人都能明顯看出(儘管沒有白紙黑字證據),/那位傳教士一定出了事;/此時,遠處傳來了槍聲。/可惜直到暮色降臨,收容所並未傳來任何消息,/於是其餘人便決定,一起回到那個喝下午茶的涼亭,/卻只發現桌上的蛋糕已經發硬,並長出了奇怪的綠色霉菌,/並且茶水壺也是空的,/從裡面出一張卡片,上面只有一句話:/永別了。

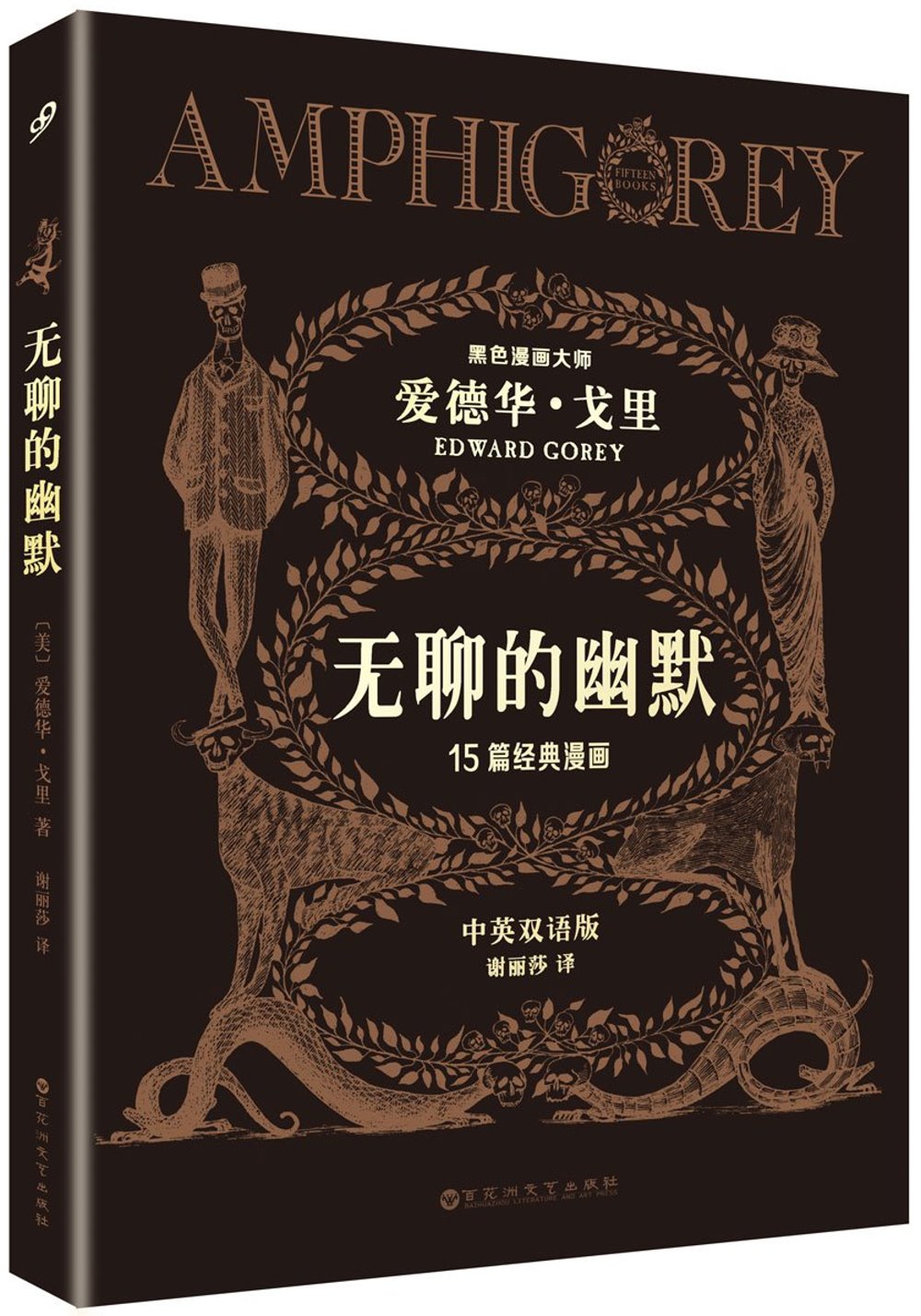

(簡中版作品合集,《無聊的幽默》,謝麗莎譯)

裡面出現了三段場景,各不相干,上文提到的傳教士也是莫名出現的(一切角色皆是),好像是分段從不同文本中硬拉出來,完全不相關,卻平行存在於時空的片段。有人說他的作品有一種 Déjà vu(似曾相識)或是超現實主義(Surrealism),好吧,我們不用為這樣的故事強找意義,就承認無意義吧(為什麼不能無意義?),意義就交給讀者自行聯結吧。

梁文道在談米蘭.昆德拉的《無謂的盛宴 》(簡中版譯為《慶祝無意義》)時說:「無意義」,就是生活的本質。對此你不要輕易地排斥,而是要去認識這個「無意義」,愛這個「無意義」,還要學會生活在「無意義」之中。

若我們依循高栗的創作方式,靈感就是唾手可得的。他總有五、六十個文字稿等著被畫出來,有些靈感來自中午,有些則存放了五、六年。他這輩子沒接受過正式藝術訓練、也幾乎不出國。獨居,養貓。生活規律,白天創作,晚上看芭蕾舞(貓和芭蕾有異曲同工之優雅,是他首愛)。

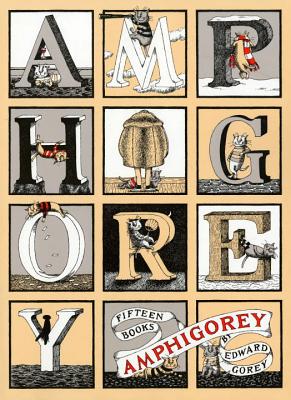

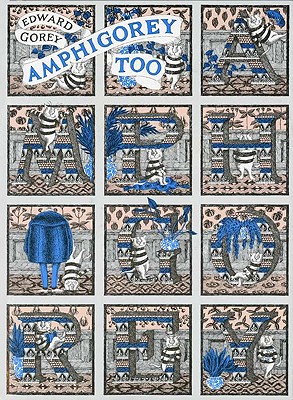

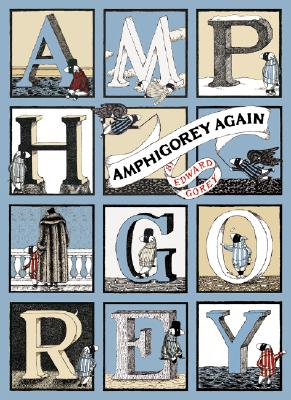

如果想看高栗,不用花錢一本一本買(買不完又買不到),共有四本合集,分別是 Amphigorey、Amphigorey too、 Amphigorey also、Amphigorey again。每本約收錄有十來部作品(其中第一集有簡中版《無聊的幽默》。)

我讀高栗,一開始是驚悚、接著是有點噁心,後來是在撇開「壞結尾」、「無意義」陰影後,全心進入他對文字、圖畫、故事/非故事的瘋狂實驗與探索之中,一再的「破舊」、進而感受他無窮盡的創作能量,帶給讀者的刺激、想像與啟發。

作者簡介

本名不重要。出生於大馬。高中畢業後赴台灣迄今。

美術系卻反感美術系。停滯十年後重拾創作。

著散文《帶著你的雜質發亮》《我不是生來當母親的》《沒有大路》;

詩集《我們明天再說話》《我和那個叫貓的少年睡過了》《我現在是狗.老貓簡史》《幫我換藥》;

繪本《馬惹尼》、《詩人旅館》、《老人臉狗書店》等數冊。

作品入選台灣年度詩選、散文選。另也在博客來OKAPI寫繪本專欄文。

偶開成人創作課。獲國藝會視覺藝術、文學補助數次。目前苟生台北。

Fb/IG/website keyword:馬尼尼為 maniniwei

延伸閱讀

臺灣早期出版的《死小孩》(已絕版)

臺灣早期出版的《死小孩》(已絕版)

中文版《惡作劇》目前已絕版

中文版《惡作劇》目前已絕版

回文章列表